ASTROMÉTRIE

Article modifié le

Réduction d'une observation astrométrique

Une observation astrométrique se ramène en général à la mesure de la position de l'image d'un ou de plusieurs astres sur la surface focale d'un instrument. On appelle réduction de cette observation l'ensemble des calculs qu'il faut effectuer pour obtenir la position de ces astres dans un repère céleste convenable. On peut classer en quatre groupes l'ensemble des transformations qu'il faut faire subir à cette mesure.

Transformation foyer-ciel

L'image d'une portion du ciel dans le plan focal d'un instrument n'est jamais une simple homothétie. Dans le plan focal, l'image a des coordonnées x et y par rapport à une origine, et des directions liées à l'instrument. Sur le ciel, l'astre a des coordonnées différentielles Δδ et Δα × cos δ par rapport à un point central voisin de la direction de visée de cordonnées δ0 et α0. La transformation entre x et y, d'une part, Δδ et Δα × cos δ, d'autre part, comprend les diverses perturbations dues à l'instrument (aberrations optiques, déformations mécaniques), la projection de la portion de voûte céleste sur son plan tangent, appelée projection gnomonique, et la déviation des rayons lumineux par l' atmosphère.

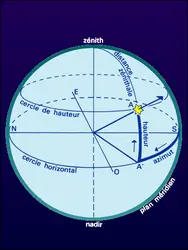

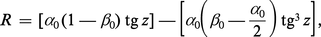

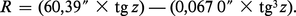

L'atmosphère terrestre est un milieu réfringent dont la densité diminue avec l'altitude. Cela a pour effet de modifier la hauteur ou la distance zénithale des astres en relevant toujours la direction apparente. La différence entre la direction réelle et la direction observée à travers l'atmosphère est, par définition, la réfraction astronomique. Elle croît quand la distance zénithale augmente selon la formule de Laplace :

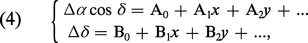

Dans les calculs de réduction, on prendra en compte la projection gnomonique et la réfraction dans les conditions d'observation. Ce qui reste sera exprimé sous forme d'un développement limité de la forme :

Déviations des rayons lumineux

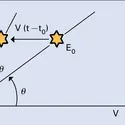

Le principal effet dont il faut tenir compte est l' aberration, qui est un effet optique dû à la valeur finie de la vitesse de la lumière qui se compose avec la vitesse de l'observateur. Celui-ci ne voit donc pas l'astre dans la direction où il se trouve réellement. On distingue l'aberration annuelle, produite par le mouvement de la Terre autour du Soleil, et l'aberration diurne, due à la rotation de la Terre.

Il faut parfois aussi tenir compte de la déviation des rayons lumineux par des corps massifs. Prévue par la théorie de la relativité générale, cette déviation a pour effet d'écarter la direction apparente de l'étoile du Soleil et vaut :

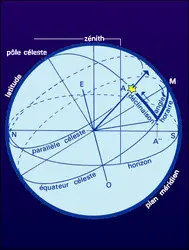

Changement de système de référence

Si les observations sont faites dans un repère local, les transformations définies par les formules (1) et (3) sont à effectuer en tenant compte en particulier des paramètres de la rotation de la Terre qui modifient la latitude de l'observateur et la relation entre le temps et le temps sidéral. On obtient alors des coordonnées apparentes dans un repère instantané. On appliquera[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean KOVALEVSKY : membre de l'Académie des sciences, astronome émérite à l'Observatoire de la Côte d'Azur

Classification

Médias

Autres références

-

ABERRATION ASTRONOMIQUE

- Écrit par André BOISCHOT et Jean KOVALEVSKY

- 983 mots

- 1 média

On désigne sous le nom d'aberration un déplacement apparent des astres dû au mouvement relatif de l'observateur et de ces astres, et dont l'origine se trouve dans la valeur finie de la vitesse de la lumière.

Ce mouvement provient de la rotation de la Terre sur elle-même (aberration...

-

ALIDADE

- Écrit par Jacques MÉRAND

- 163 mots

Les Arabes désignaient ainsi le dioptre des Grecs. Cet instrument de visée, sans lentilles de verre, alors inconnues, est employé pour les mesures à distance (arpentage, astronomie). Inventé par Archimède (~ iiie s.), le dioptre se compose d'une règle, armée de deux pinnules, qui pivote...

-

ARMILLE

- Écrit par Jacques MÉRAND

- 340 mots

Attestée d'abord en Grèce (~ iie s.) puis en Chine (~ ier s.) et en Inde (ive s.), l'armille la plus simple se compose de deux anneaux concentriques, assemblés dans le même plan (armille solsticiale de Proclus, par exemple) ou perpendiculaires l'un à l'autre. Dans ce dernier cas, l'instrument...

-

ASTROLABE

- Écrit par Jacques MÉRAND

- 369 mots

- 1 média

Le « preneur d'étoiles » (astrolabos), en forme de disque, est la combinaison d'un instrument de mesure et d'un système de projection stéréographique. L'astrolabe-planisphère de Ptolémée (iie s.) présente une face graduée qui porte une alidade : suspendu verticalement,...

- Afficher les 24 références

Voir aussi

- HORLOGES ATOMIQUES

- REPÈRES ou RÉFÉRENTIELS, mécanique

- RADIO-INTERFÉROMÉTRIE À LONGUE BASE ou VLBI

- CHEMIN OPTIQUE

- OPTIQUE INSTRUMENTALE

- NUTATION, astronomie

- SATELLITES ARTIFICIELS

- PARALLAXE

- ZÉNITH

- PÔLE CÉLESTE

- DISTANCE ZÉNITHALE

- PARALLÈLE CÉLESTE

- POINT VERNAL

- TEMPS SIDÉRAL

- SPHÈRE CÉLESTE

- AZIMUT

- ANGLE HORAIRE

- COORDONNÉES ÉQUATORIALES

- ASCENSION DROITE

- DÉCLINAISON, astronomie

- ÉQUATEUR CÉLESTE

- COORDONNÉES, physique

- ÉCLIPTIQUE

- CONSTANTES ASTRONOMIQUES

- NADIR

- COORDONNÉES HORIZONTALES

- HAUTEUR, astronomie

- COORDONNÉES HORAIRES

- LUNETTE MÉRIDIENNE

- LUNETTES ASTRONOMIQUES

- TEMPS, physique

- DIFFÉRENCE DE MARCHE

- YOUNG FRANGES DE

- RADIOTÉLESCOPES

- IMAGE ANALYSE DE L'

- TUC (temps universel coordonné)

- LONGITUDE & LATITUDE CÉLESTES

- ICRF (International Celestial Reference Frame)

- RELATIVITÉ GÉNÉRALE

- POSITION, astronomie

- ROTATION DE LA TERRE

- PLAN MÉRIDIEN

- RÉFRACTION ASTRONOMIQUE

- INTERFÉROMÉTRIE OPTIQUE, astronomie

- MESURES OPTIQUES

- MOUVEMENT DIURNE

- TEMPS ATOMIQUE INTERNATIONAL

- TÉLESCOPE SPATIAL

- SATELLITES D'OBSERVATION ASTRONOMIQUE