ATATÜRK MUSTAFA KEMAL (1881-1938)

Article modifié le

Fondateur et premier président de la République turque, né à Salonique en 1881, mort à Stamboul le 10 novembre 1938, Atatürk (Mustafa Kemal) a été l'un des premiers chefs d'État à comprendre la nécessaire occidentalisation des pays musulmans.

Atatürk a été incontestablement l'un des hommes politiques les plus prestigieux de la période d'entre les deux guerres. Certains ont pu l'accuser d'avoir imposé une dictature à la Turquie ; en fait, sa personnalité a largement dominé un régime de type présidentiel, il a su en outre acquérir l'adhésion de la population, consciente des progrès de la Turquie. Cependant, Atatürk est mort trop tôt et n'a pu mener à terme toutes les réformes projetées. Après la Seconde Guerre mondiale, certains leaders du monde musulman se sont inspirés de son exemple, montrant par là qu'il avait été un précurseur. Pour les Turcs, il est celui qu'ils ont appelé, après sa mort, le « Chef éternel ».

La montée au pouvoir

Ayant perdu très tôt son père, Ali Riza, ancien fonctionnaire, puis militaire, devenu enfin commerçant, le jeune Mustafa fut élevé par sa mère, Zubeydé Hanoum. Élève à l'école primaire, puis au lycée d'État de Salonique, il entre à douze ans à l'École militaire préparatoire de Salonique, où l'un de ses professeurs lui fait ajouter à son nom de Mustafa celui de Kemal. En 1895, il entre au lycée militaire de Monastir et en 1899 à l'École de guerre de Stamboul, enfin à l'Académie de guerre, d'où il sort en janvier 1905 avec le grade de capitaine. Durant son séjour à Stamboul, il commence à s'intéresser à la politique, prenant parti pour les opposants au régime despotique du sultan ‘Abd ül-Hamid II.

À sa sortie de l'Académie de guerre, il est envoyé à Damas où, avec quelques camarades, il fonde un groupe secret, Vatan ve Hürriyet (Patrie et Liberté). Nommé en septembre 1907 à l'état-major de l'armée de Salonique, il se consacre à ses tâches militaires. En dépit des bouleversements que subit l'Empire ottoman en 1908-1909 (renversement du sultan ‘Abd ül-Hamid et arrivée au pouvoir des Jeunes-Turcs), il professe que l'armée doit se tenir à l'écart de la politique : de fait, il ne se mêle que de très loin aux activités du comité Ittihâd ve Terakkî (Union et Progrès). Il faut voir dans cette attitude un reflet de son opposition à certains dirigeants Jeunes-Turcs, en particulier Enver Pacha.

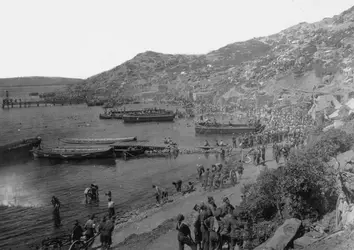

En 1911-1912, il participe à la défense de la Tripolitaine envahie par les Italiens, puis est nommé attaché militaire en Bulgarie en octobre 1913. L'Empire ottoman s'étant engagé dans la Première Guerre mondiale aux côtés de l'Allemagne, les Anglais et les Français lancent de violentes attaques pour s'emparer de la presqu'île de Gallipoli ; Mustafa Kemal, promu colonel en juin 1915, prend une part prépondérante à l'échec de ces attaques (1915). Il commande ensuite un corps d'armée sur le front du Caucase et reprend aux Russes les villes de Bitlis et de Moush (août 1916) ; c'est là qu'il rencontre pour la première fois le colonel Ismet Pacha (futur Ismet Inönü) qui va devenir son plus fidèle compagnon. Nommé commandant de la VIIe armée en Palestine, il est en désaccord avec le général allemand Falkenhayn sur la conduite des opérations et donne sa démission, qui est refusée, mais il est mis en congé ; il accompagne alors le prince Vahideddin en Allemagne. Lorsque, à la mort du sultan Mehmed V, Vahideddin monte sur le trône (3 juill. 1918), celui-ci rappelle Mustafa Kemal au commandement de la VIIe armée, avec laquelle il effectue une retraite en bon ordre depuis la Palestine jusqu'au nord d'Alep ; c'est là qu'il apprend la signature de l'armistice de Moudros (30 oct. 1918). Il manifeste son opposition aux clauses de l'armistice, notamment celles qui concernent les armées qu'il commandait à la frontière syrienne. Le groupe d'armées du Sud ayant été dissous, Mustafa Kemal rentre à Stamboul où il essaye de provoquer la constitution d'un cabinet décidé à lutter pour les idéaux nationaux de la Turquie (nov. 1918), mais il se heurte à l'opposition du sultan Mehmed VI et des milieux dirigeants de Stamboul. Il pense alors qu'il n'y a d'action possible qu'en Anatolie. C'est à ce moment qu'il est nommé inspecteur de la IXe armée à Erzurum, avec pleins pouvoirs militaires et civils sur les provinces de Sivas, Trébizonde, Erzurum, Van et sur le district de Samsun (30 avr. 1919). Accompagné de quelques amis et de quelques officiers soigneusement choisis, il débarque à Samsun le 19 mai 1919, résolu à tout mettre en œuvre pour assurer l'indépendance de la Turquie.

À la décision du gouvernement de Stamboul qui « place la Turquie sous la protection des grandes puissances » (26 mai 1919), Mustafa Kemal répond le 3 juin par une circulaire où il affirme la nécessité de défendre l'indépendance absolue de l'État et de la nation ; rappelé à Stamboul, il refuse de s'y rendre et lance le 22 juin 1919 une proclamation dans laquelle il condamne les agissements du gouvernement, appelle la nation à lutter pour sauver l'intégrité et l'indépendance de la patrie, et annonce la réunion prochaine d'un congrès national à Sivas, organisé par l'Association pour la défense des droits des provinces orientales.

Mustafa Kemal se sent d'autant plus libre pour mener la lutte que le gouvernement a mis fin à ses fonctions, et que lui-même a alors donné sa démission de l'armée. Au congrès préparatoire d'Erzurum (23 juill.-7 août 1919), dont il est nommé président, sont énoncés les principes suivants : intégrité, indivisibilité et indépendance de la Turquie ; lutte contre l'occupation et l'intervention étrangères ; création d'un gouvernement provisoire, si le gouvernement central se montre incapable de défendre l'indépendance de la patrie.

Le congrès de Sivas, réuni à partir du 4 septembre 1919, met d'abord au point le règlement et le programme de l'Association pour la défense des droits de l'Anatolie et de la Roumélie, étendant ainsi sa compétence à l'ensemble de la nation turque ; les principes énoncés à Erzurum sont repris, et l'hostilité aux puissances étrangères et au gouvernement de Stamboul accentuée. Un comité représentatif, à la tête duquel se trouve Mustafa Kemal, est élu ; le 14 septembre, il est décidé que seul ce comité représente la nation, et un journal, Iradé-i Milliyé (La Volonté nationale), est publié et diffusé en Anatolie. Une tentative de rapprochement avec le nouveau gouvernement de Stamboul, dirigé par Ali Riza Pacha, aboutit à un échec, surtout après l'occupation de Stamboul par les troupes alliées le 16 mars 1920 et l'arrestation de personnalités favorables à Mustafa Kemal. Celui-ci convoque alors, à Ankara, une assemblée composée des représentants nouvellement élus et des députés du Parlement de Stamboul désireux de se joindre aux nationalistes. Le 23 avril 1920 se réunit à Ankara la première Grande Assemblée nationale (G.A.N., Büyük Millet Medjlisi) ; celle-ci décide qu'elle représente la nation, qu'elle détient les pouvoirs législatif et exécutif jusqu'à ce que le sultan puisse reprendre librement ses fonctions, et qu'elle délègue ses pouvoirs à un Conseil des ministres dont le président est le président de l'Assemblée ; Mustafa Kemal est élu à ce poste, et le premier gouvernement national formé le 3 mai 1920. Celui-ci doit immédiatement prendre des mesures défensives pour arrêter les troupes envoyées par le grand vizir Damad Férid Pacha contre les nationalistes ; bientôt, d'ailleurs, les hostilités cessent sur ce front. Au même moment, un armistice est conclu avec les Français, le 30 mai 1920, après une année de combats en Cilicie : c'est la première convention conclue par la G.A.N. avec une puissance étrangère. À l'est, les armées nationalistes commencent à occuper les régions de Kars, d'Ardahan et d'Artvin, incluses dans les frontières de la Turquie.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Robert MANTRAN : membre de l'Institut, professeur émérite à l'université de Provence-Aix-Marseille-I

Classification

Médias

Autres références

-

ARMÉNIE

- Écrit par Jean-Pierre ALEM , Françoise ARDILLIER-CARRAS , Christophe CHICLET , Sirarpie DER NERSESSIAN , Encyclopædia Universalis , Kegham FENERDJIAN , Marguerite LEUWERS-HALADJIAN et Kegham TOROSSIAN

- 23 772 mots

- 13 médias

...kilomètres carrés environ. Par ailleurs, un foyer national arménien est créé en Cilicie sous protectorat français. C'était sans compter avec la renaissance du nationalisme turc conduit par le général Mustafa Kemal. Le 20 octobre 1921, les kémalistes chassent les Français de Cilicie, massacrant à l'occasion les... -

BAYAR CELÂL (1883-1986)

- Écrit par Robert MANTRAN

- 1 121 mots

Troisième président de la République turque (1950- 1960), Celâl (Djélâl) Bayar a joué un rôle dans la politique de son pays à trois reprises : entre 1908 et 1922, dans les organismes du comité Union et Progrès, puis dans la résistance à l'occupation grecque ; entre 1924 et 1938, dans les milieux dirigeants...

-

INÖNÜ ISMET PACHA dit ISMET (1884-1973)

- Écrit par Jean-Charles BLANC

- 1 007 mots

- 1 média

-

ISLAM (Histoire) - Le monde musulman contemporain

- Écrit par Françoise AUBIN , Olivier CARRÉ , Nathalie CLAYER , Encyclopædia Universalis , Andrée FEILLARD , Marc GABORIEAU , Altan GOKALP , Denys LOMBARD , Robert MANTRAN , Alexandre POPOVIC , Catherine POUJOL et Jean-Louis TRIAUD

- 31 436 mots

- 12 médias

Du temps d'Atatürk et d'Ismet Inǒnü, le pouvoir politique s'est totalement identifié au Parti républicain du peuple, dont l'un des six principes était le laïcisme. Ce principe, appliqué avec rigueur jusqu'en 1946, a paru connaître quelque écho dans une partie de la population, essentiellement celle... - Afficher les 8 références

Voir aussi