ATHÈNES

Article modifié le

Du combat héroïque contre les Barbares aux luttes fratricides qui précipitèrent son déclin, le destin d'Athènes résume celui de la Grèce. Berceau de la civilisation occidentale à laquelle elle légua les fondements du régime démocratique, Athènes a exercé une immense fascination sur le monde antique. Elle fut l'âme de la résistance grecque aux invasions, des Perses aux Macédoniens. Elle sut concilier la liberté avec l'un des impérialismes les plus efficaces de l'Antiquité. Mais elle succomba finalement devant une hégémonie plus puissante que la sienne, celle d'Alexandre le Grand.

Après cette période glorieuse, Athènes entre dans l'obscurité. Elle subit la domination romaine, est envahie par les Barbares (Goths et Hérules) au iiie siècle, pillée par les Normands au xiie siècle. Les croisés en firent au xiiie siècle un duché, sans lui rendre pourtant sa splendeur passée. Conquise par Mehmet II en 1456, elle resta sous le joug turc jusqu'à la libération partielle de la Grèce au xixe siècle.

Athènes moderne, capitale de la Grèce depuis bientôt deux siècles, comptait 3,8 millions d'habitants au recensement de 2001, soit le tiers de la population grecque. La marée urbaine submerge le bassin d' Attique, qui englobe aujourd'hui une centaine de communes. La métropole hellénique, tête monstrueuse posée sur un organisme frêle, peut rivaliser avec les plus grandes villes de l'Europe méditerranéenne, Madrid, Rome ou Istanbul.

Athènes, cité antique

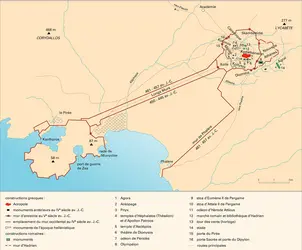

Une petite plaine de 22 kilomètres sur 10, limitée par l'Aigaléos, le Parnès, le Pentélique et l'Hymette et drainée par le Céphise grossi de l'Ilissos ; en son centre, une acropole de 85 mètres de hauteur, facile à défendre, assez proche de la mer pour que les communications soient aisées avec le monde de l'Égée, assez lointaine toutefois pour que la sécurité soit assurée contre les entreprises des pirates : tel est le site d'Athènes.

La protohistoire d'une cité ionienne

Les hommes l'occupent tôt : un habitat de la fin du Néolithique, analogue à ceux de Thessalie, est attesté sur l'Acropole par des citernes creusées dans le roc du versant nord. L'Attique est ensuite conquise (vers 2600) par des migrateurs venus d'Anatolie, qui submergent la Grèce tout entière et y apportent une civilisation déjà évoluée (dite conventionnellement de l'Helladique ancien), connaissant la culture de l'olivier et de la vigne et la métallurgie du bronze : ce sont sans doute les Pélasges de la tradition athénienne. Nombreux sont les toponymes qui attestent leur implantation : Céphise, Ilissos, Hymette, Lycabette, Tricorynthos, Probalinthos, et le nom d'Athènes elle-même... Ils installent ou renforcent des cultes de la terre féconde, celui d'une Terre Mère dont Athéna – déesse de l'olivier, au nom typiquement préhellénique – est un exemple caractéristique, ceux de démons animaux, tels la chouette ou le serpent qui laissent tant de traces dans les mythes.

Athènes au IIe millénaire

Vers 1950 déferlent sur la Grèce, venant des Balkans, les premières bandes d'envahisseurs grecs. Ce sont les Ioniens, c'est-à-dire les « Impétueux ». Dans la plupart des autres contrées de Grèce, ils seront chassés par des migrations ultérieures ; en Attique au contraire ils resteront les maîtres du sol jusqu'à la conquête romaine. Les Athéniens s'enorgueilliront de leur autochtonie, c'est-à-dire de cette possession ininterrompue de la terre ancestrale depuis des temps immémoriaux. Les Ioniens apportent avec eux une forte organisation sociale en quatre tribus, leur dialecte, leurs grands dieux mâles, Zeus et sans doute Poséidon : héritage désormais implanté à Athènes pour toujours.

Dans la seconde moitié du millénaire (époque achéenne), Athènes se développe considérablement, ainsi qu'en témoignent de nombreux vestiges : des vases mycéniens semblables à ceux du Péloponnèse ; des tombes princières (xive s.) sur le flanc nord de l'Aréopage avec un riche mobilier, notamment un coffret en ivoire sculpté (griffons attaquant une troupe de daims) qui témoigne de relations avec la Syrie, pourvoyeuse en défenses d'éléphant ; un rempart impressionnant en appareil cyclopéen, le Pélasgicon ou Pélargicon, élevé sans doute vers la fin du xiiie siècle, lorsque commence à planer la menace de nouveaux envahisseurs grecs, les Doriens, contre lesquels les Achéens du Péloponnèse tentent de se prémunir au même moment par des travaux similaires. Il est donc loisible d'affirmer qu'Athènes est alors le siège d'une monarchie puissante et riche.

C'est ce que confirme le témoignage d'Homère. L'Iliadeévoque « Athènes, la belle cité, peuple d'Érechthée au grand cœur, qu'Athéné, fille de Zeus, jadis éleva, puis installa à Athènes dans son riche sanctuaire » (II, 546, sq.) L'Odysséemontre « Athéné aux yeux pers retrouvant Marathon, les larges rues d'Athènes et, dans ses murs épais, le foyer d'Érechthée » (VII, 78, sq.). Athéna habite donc sur l'Acropole, dans la demeure du roi : ce palais qui est en même temps sanctuaire, selon l'usage de l'époque mycénienne, peut être localisé sur l'emplacement du futur Érechtheion, qui garde le souvenir du roi mythique et où resteront implantées les reliques les plus vénérables de la religion athénienne ; on en a retrouvé de rares vestiges.

Les vieux mythes d'Athènes

Ces indications d'Homère, qui ont toute chance de remonter jusqu'aux premiers chants plus tard incorporés dans les deux épopées, peuvent être élargies grâce à la tradition mythique relative aux premiers rois, qui restera très vivante et inspirera notamment les sculpteurs athéniens du ve siècle (fronton ouest du Parthénon avec la dispute de l'Attique en présence des Cécropides et des Érechthéides ; naissance d'Érichthonios et don de l'olivier sur la frise de l'Érechtheion ; rapts de Céphale par Éos et d'Orithyie par Borée comme acrotères du temple des Athéniens à Délos).

D'après cette tradition, le premier roi d'Athènes est Cécrops, un héros né de la terre elle-même et souvent représenté sous la forme d'un serpent. Sous son règne prend place le premier épisode de l'histoire de la cité, la dispute qui oppose Athéna et Poséidon pour la possession de l'Attique et reflète peut-être la rivalité entre deux groupements humains : chaque dieu fait un présent aux Athéniens et l'olivier, don d'Athéna, l'emporte aisément sur la source salée que Poséidon fait jaillir. La déesse devient ainsi définitivement la patronne de l'Attique, sans d'ailleurs éliminer tout à fait son oncle qui lui restera associé tant sur l'Acropole qu'au cap Sounion.

Les vestiges du règne de Cécrops demeurent parmi les plus vénérés de la colline sacrée : l'olivier qui, rasé par les Perses lors de la seconde guerre médique, repousse d'une coudée dans la nuit ; la mer d'eau salée incluse dans la « salle de l'embouchure » de l'Érechtheion et que Poséidon l'Ébranleur continue à agiter de mystérieux tremblements ; le vieux xoanon d'Athéna, en bois d'olivier, statue de culte de l'Érechtheion, que l'on disait avoir été consacrée par Cécrops lui-même et à qui, à partir du vie siècle, la procession des Panathénées porte chaque année solennellement un péplos brodé ; l'autel de Zeus Hypatos (Suprême) non loin de l'Érechtheion ; le Cécropion, tombeau du roi qui est englobé dans l'Érechtheion classique et protégé par le ravissant portique des Corés.

Les descendants de Cécrops n'ont pas laissé dans le mythe des traces moins vivaces. Son fils, Érysichthon, visite Délos et en rapporte une vénérable idole d'Ilithyie, la déesse crétoise des accouchements : épisode qui sera utilisé au vie siècle pour justifier les prétentions d'Athènes sur l'île sainte des Ioniens. Ses trois filles, les Aglaurides (Aglaure, Hersé, Pandrose, apparemment des déesses chthoniennes d'après leur nom qui évoque la lumière et la rosée), se voient confier la garde du petit Érichthonios – le « Très Chthonien » – l'enfant né du vain désir d'Héphaistos pour Athéna ; mais, curieuses, elles ouvrent la corbeille où il est enfermé et le voient entouré d'un serpent. Dans une crise de panique, elles se jettent du haut du rempart : suicide rituel commémoré dans le petit sanctuaire de l'Aglauron sur le flanc nord de l'Acropole. Les liturgies d'Athènes conserveront longtemps le souvenir des Aglaurides : dans les Arréphories, des fillettes portent des offrandes secrètes dans la ciste d'Érichthonios ; les Plyntéries commémorent la mort d'Aglaure par le bain au Phalère d'un xoanon d'Athéna et par la lessive de sa vêture, pratique destinée à rénover les pouvoirs de la déesse.

Parmi les descendants de Cécrops figurent des héros prestigieux : Céphale, que ravit la déesse de l'aurore, Éos ; Dédale et Icare, constructeurs du labyrinthe de Cnossos ; Phaéthon, conducteur infortuné du char du Soleil. Les Céryces, l'une des deux familles sacerdotales d'Éleusis, prétendaient tirer leur origine d'Aglaure unie à Hermès.

La gloire de Cécrops et des siens est balancée par celle d'Érechthée, qu'Homère mentionne comme roi d'« Athènes, la belle cité ». Fils de Pandion et petit-fils d'Érichthonios, il ne peut obtenir la victoire sur Éleusis qu'en sacrifiant une de ses filles ; mais, au cours du combat, périt le Thrace Eumolpos, allié des Éleusiniens et ancêtre d'une des deux familles sacerdotales d'Éleusis – un fils de Poséidon qui, dans sa colère, obtient de Zeus qu'il foudroie Érechthée. Ce châtiment est peut-être aussi une consécration ; car, par un curieux syncrétisme, le roi s'identifie avec le dieu et est honoré sous le vocable de Poséidon-Érechthée dans l'Érechtheion archaïque et classique, construit sur son palais : des trois autels qui, contrairement aux normes, sont placés dans le temple, l'un lui est consacré, tandis qu'un autre est dédié à son frère Boutès. Ses filles sont les héroïnes de légendes typiquement athéniennes : Orithyie est enlevée par le vent du Nord, Borée ; Créuse s'unit à Apollon et enfante Ion, ancêtre des Ioniens.

Un descendant d'Érechthée, Thésée, fait accomplir à Athènes un pas décisif. Il libère sa patrie de sa servitude (économique ?) à l'égard du minos de Cnossos : tel est le sens de la lutte victorieuse qu'aidé par l'amour d'Ariane il mène contre le Minotaure. Rentrant de Crète, il s'arrête à Délos, y consacre une statue d'Aphrodite, don de la princesse, et y institue une danse aux mystérieuses évolutions, la géranos (γ́ερανος, grue) : de nouveaux liens se tissent ainsi entre Athènes et Délos, que Pisistrate utilisera à des fins hégémoniques. Surtout, il opère le synœcisme, c'est-à-dire la réunion des agglomérations de l'Attique en une seule cité, Athènes (dont on remarquera que le nom est toujours au pluriel), qui laisse seulement en dehors d'elle Salamine et Éleusis. Thésée se révèle ainsi le fondateur de l'unité athénienne, que ses descendants célèbrent à bon droit chaque année dans la fête des Synoicia (habitation commune). La date du synœcisme est inconnue, et a parfois été descendue jusqu'au viiie siècle : il ne fait aucun doute pour nous qu'il s'agit là d'un fait d'époque mycénienne mais qui n'exclut pas pour autant un autre synoccisme au cours du haut archaïsme.

L'interprétation de tous ces mythes est délicate, d'autant que pendant des siècles l'imagination n'a cessé de cristalliser autour d'eux. On y distingue cependant à la fois de vieilles croyances religieuses, concernant en particulier des cultes chthoniens et des démons-serpents, et des faits historiques transposés, particulièrement nets dans le cas de Thésée.

Athènes géométrique et archaïque

Proto-géométrique et géométrique à Athènes

Lorsque la Grèce est mise à feu et à sang par de nouveaux envahisseurs grecs, les Doriens, l'Attique est épargnée et conserve une population purement ionienne. Elle évite ainsi à jamais les formes de société fondées sur la contradiction entre vainqueurs et vaincus, comme il en existe à Sparte avec les citoyens et les hilotes.

Ces invasions brutales ont même pour Athènes d'heureuses conséquences. Elle connaît un afflux de fuyards en provenance du Péloponnèse. D'autres gagnent l'Asie Mineure, aidés par Athènes qui dispose déjà d'une puissante marine, ce qui explique sa prétention ultérieure au patronage de tous les Ioniens.

La civilisation connaît une mutation profonde. Le fer apparaît au Submycénien (1125-1075), en provenance d'Asie. Pour les morts, la crémation succède à l'inhumation, coutume générale de l'époque mycénienne. Les vases reçoivent une décoration géométrique à motifs simples (cercles et demi-cercles concentriques, triangles sur une bande centrale). Le cimetière athénien du Céramique fournit d'excellents exemples de ce proto-géométrique attique (1075-950), si remarquable qu'il se répand dans toute l'Égée, en Crète, en Grèce centrale, dans le Péloponnèse. Vers 950 cette poterie se diversifie, avec des motifs plus variés (méandres, croix gammées, hommes et animaux stylisés) : c'est le style géométrique (950-710) d'où tire conventionnellement son nom toute cette période qui est bien loin d'avoir à Athènes le caractère plus fruste qu'elle revêt dans les pays conquis par les Doriens. Le Céramique livre de magnifiques exemplaires de très grande taille, où sont peints des funérailles, des défilés de chars et de guerriers, des chœurs de danse, des bateaux : vastes compositions qui témoignent de la prospérité d'Athènes et de la puissance de l'aristocratie qui la régit. Sur des vases géométriques, retrouvés sur l'Hymette et datant des environs de 750, apparaissent des lettres qui sont parmi les premiers documents qui témoignent de l'adaptation faite par les Grecs à leur usage de l'alphabet consonantique phénicien.

La société patriarcale du haut archaïsme

À la fin du viiie siècle commence pour la Grèce une période plus brillante, l'archaïsme. La documentation devient plus abondante et Athènes est beaucoup mieux connue.

La société y est de type nettement patriarcal. Chacune des quatre tribus ioniennes est divisée en trois phratries (fraternités), subdivisées en géné (γ́ενη, clans) formés eux-mêmes de familles. L'ensemble des hommes intégrés dans ce système, les gennètes, représente apparemment les descendants des Athéniens du IIe millénaire ; ce sont essentiellement des propriétaires fonciers. Mais l'afflux de Péloponnésiens en fuite et l'essor économique d'Athènes ont introduit de nouveaux habitants, qui vivent des échanges, de l'artisanat et de la mise en valeur de terres jusque-là en friche. Ils constituent des associations religieuses, les orgéons, qu'ils arrivent à introduire dans les phratries vers la fin du viie siècle, ce qui leur permet de participer à la vie de la cité : c'est comme le premier pas d'Athènes sur la voie de la démocratie.

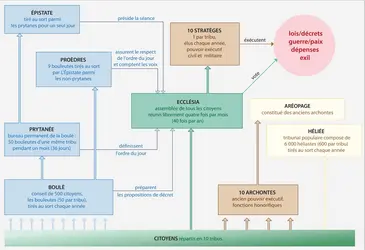

Politiquement, Athènes est livrée à l'aristocratie des Eupatrides (ceux qui ont de bons pères), riches des domaines qu'ils exploitent. Certes, Athènes a conservé longtemps des rois, comme au IIe millénaire, mais leur pouvoir n'a cessé d'être restreint par les ambitions des chefs des grandes familles et la royauté, de viagère, est devenue décennale, puis annuelle. Athènes est dès lors une république oligarchique, gouvernée depuis au moins le début du viie siècle par trois magistrats annuels, les archontes, et par un conseil, l' Aréopage, formé des archontes sortis de charge. L'assemblée du peuple (́εκκλησ́ια) n'a que le droit d'entériner leurs décisions.

L'essor économique est remarquable. L'élevage recule devant l'agriculture. L'oléiculture et la viticulture gagnent au détriment des cultures céréalières, qui réussissent mal sur le sol généralement stérile de l'Attique. Les ateliers céramiques suivent l'évolution de la mode orientalisante qui remplace le géométrique : les vases proto-attiques sont décorés de sujets mythologiques se détachant sur un décor floral exubérant. Le commerce se développe, ainsi qu'en témoigne la participation d'Athènes à l' amphictyonie de Calaurie, une sorte de hanse qui unit des cités d'Argolide, Égine, Orchomène de Béotie.

La crise sociale et les tentatives de réforme

La conséquence la plus directe est le développement d'une richesse mobilière à côté de la richesse foncière des Eupatrides. Les aspirations des nouveaux riches s'opposent à celles des nobles. En même temps les petits paysans sont ruinés par une crise grave, due en particulier à la difficulté qu'ils éprouvent à reconvertir leurs emblavures en vignobles et en olivettes. Obligés d'emprunter aux riches, mais ne pouvant rembourser, ils sont contraints à vendre leurs terres et à se placer comme métayers ; parfois ils sont réduits en esclavage pour dettes. Les contradictions déchirent la société, où trop d'intérêts se dressent contre l'aristocratie, encore enrichie par les épreuves des petits propriétaires, mais qui ne veut pas comprendre qu'elle court à sa perte.

Les tensions sont si fortes qu'Athènes risque de connaître la tyrannie avec la tentative de Cylon (vers 630). Sauvée par Mégaclès, de la noble famille des Alcméonides, elle entre dans la voie des réformes. Le collège des archontes est renforcé et porté à neuf membres par l'adjonction des six thesmothètes (législateurs). Dracon est mandaté pour mettre les lois par écrit (621) : première atteinte aux droits de l'oligarchie qui interprétait à sa guise la législation orale. Solon est chargé de résoudre le vrai problème, celui de la terre (594-593 ?). Il le fait de manière radicale, supprimant les dettes par la seisachtheia (σεισ́αχθεια, remise du fardeau). Ainsi est reconstituée une paysannerie libre, qu'il favorise au surplus par des mesures mineures. Il ne néglige pas pour autant les intérêts du démos urbain et encourage les transactions en réorganisant les poids et mesures et en donnant à Athènes la monnaie qui lui manquait. En même temps, il dote la cité d'une nouvelle constitution, fondée sur quatre classes censitaires d'après lesquelles sont déterminés les droits et devoirs des citoyens. Il crée un conseil (mesure contestée par certains historiens) de quatre cents membres (βουλ́η), chargé de préparer le travail de l'ecclesia dont les pouvoirs sont fort augmentés, et un tribunal populaire, l'Héliée. Ce modéré, qui a surtout établi un compromis entre les intérêts contraires des Eupatrides et du démos, est le véritable fondateur de la démocratie.

L'essor du vie siècle

Ces réformes sont insuffisantes à satisfaire les extrêmes et Solon préfère s'exiler. Athènes voit la constitution de trois factions (on n'ose encore parler de partis) groupant les grands propriétaires de la plaine, les gens de la côte, les petits paysans de la montagne. Le chef de cette dernière, Pisistrate, s'appuie sur le peuple pour s'emparer du pouvoir et, chassé deux fois, parvient à revenir deux fois, par la ruse, puis par la force. Il prend des mesures favorables aux petits paysans et en particulier leur consent des prêts. Il inaugure une politique de grands travaux et donne beaucoup d'éclat aux fêtes religieuses. Il gouverne sans rigueur, ne change rien aux institutions et se contente de faire occuper les magistratures par des hommes à sa dévotion, confiant au surplus dans sa garde du corps.

Athènes connaît ainsi tardivement la tyrannie. À la mort de Pisistrate, elle passe au pouvoir de ses deux fils, Hippias et Hipparque, comme un bien de famille. Mais leur pouvoir se fait plus dur, surtout après l'assassinat d'Hipparque par Harmodios et Aristogiton, mus surtout, semble-t-il, par des raisons personnelles. En 510, Hippias doit céder devant l'opposition conjuguée des aristocrates et des démocrates et il s'exile à la cour du Grand Roi.

L'entente ne dure pas entre les vainqueurs. Après une lutte acharnée où Sparte intervient en faveur de l'oligarchie, le démos porte au pouvoir un Alcméonide, Clisthène, qui effectue une réforme radicale de la constitution. Il regroupe les citoyens en dèmes, trittyes et tribus, ces nouvelles tribus (au nombre de dix) réunissant chacune trois trittyes prises dans trois zones de l'Attique (ville, côte, intérieur). Ainsi il opère un brassage des citoyens, qui en outre sont désormais désignés par le nom de leur dème et non plus par celui de leur père, et il diminue considérablement l'influence des Eupatrides. Ce cadre des dix tribus, remplaçant les quatre anciennes tribus ioniennes, sert à la réorganisation générale des rouages politiques : il ajoute un secrétaire aux neuf archontes (ce qui permet de prendre un membre du collège dans chaque tribu) ; il porte la boulè solonienne de quatre cents à cinq cents membres (soit cinquante par tribu) ; il divise l'année en dix périodes (durant chacune d'elles, les bouleutes d'une tribu exercent la prytanie, c'est-à-dire expédient les affaires courantes) ; bientôt, il y aura dix stratèges, c'est-à-dire dix officiers généraux, commandant chacun le contingent d'une tribu. Grâce à cette admirable construction mathématique, qui manifeste des affinités certaines avec le mouvement pythagoricien contemporain, Athènes est dotée d'institutions vraiment démocratiques.

Tout au long du siècle, Athènes a consolidé son équilibre. La paysannerie reste sa force principale et, paradoxalement, elle n'a cessé de se renforcer grâce aux mesures de Solon, des tyrans et de Clisthène. Parallèlement, les ateliers du Céramique – le quartier des artisans du feu, forgerons et potiers – accroissent leur production. Les vases attiques s'exportent dans toute la Méditerranée et la mer Noire : Gaule, Italie (notamment Étrurie), Sicile, Carthage, Égypte, Pontide. À partir de 550, Athènes ravit à Corinthe sa suprématie commerciale et est maîtresse de tous les marchés ; à la fin du siècle, elle parvient même à remplacer sa rivale à Syracuse, colonie de Corinthe.

Elle peut aussi commencer une expansion impérialiste. Profitant d'anciennes traditions mythiques, Pisistrate impose son protectorat à Délos. De grandes familles athéniennes s'installent de part et d'autre de l'Hellespont (Dardanelles), gardant la route capitale de la mer Noire d'où proviennent le ravitaillement en blé et en poisson salé et les métaux. À la fin du siècle, Athènes est assez forte pour triompher de la coalition des Spartiates, des Béotiens et des Chalcidiens (506). Elle annexe le territoire de Chalcis et y découpe 4 000 lots qu'elle distribue à des citoyens pauvres, préludant à sa politique conquérante du siècle suivant.

Les premières créations du génie athénien

Restée assez pauvre en créations spirituelles, Athènes a connu au vie siècle un remarquable essor. Solon est non seulement un général heureux et un législateur, mais aussi un poète, auteur d'Élégies où il magnifie son œuvre politique. Vers 540, la tragédie – issue du dithyrambe, s'il faut en croire Aristote, mais aussi des complaintes lyriques en l'honneur des héros – se constitue avec Thespis comme un genre littéraire indépendant, placé sous le patronage de Dionysos. Les Pisistratides s'entourent d'un véritable cénacle, où brillent de grands lyriques, Anacréon et Simonide, et font établir la première édition d'Homère.

Le développement des arts est aussi brillant. Vers 570, on élève à Athéna, à côté de la vénérable chapelle de l'Érechtheion où elle est honorée depuis l'époque mycénienne, un temple dit Hécatompédon (temple aux cent pieds), que les Pisistratides entourent d'un périptère et dotent d'un nouveau décor sculpté. Ils commencent à bâtir, au pied de la colline, un temple gigantesque pour Zeus, l'Olympieion, à l'instar des constructions colossales d'Ionie. Mais les travaux sont abandonnés sous Clisthène, qui décide d'ériger sur l'Acropole un troisième temple à la déesse tutélaire, à l'emplacement du futur Parthénon : il sera encore inachevé lors des guerres médiques. Dans les déblais des ruines accumulées par le Perse, on a retrouvé d'étonnantes sculptures, des frontons de trésors (ou de temples ?) en tuf, d'un pittoresque parfois humoristique, et surtout d'admirables corés polychromes, vêtues à la mode ionienne, au visage souriant ou, vers la fin du siècle, plus grave, dédiées à Athéna dans son sanctuaire. Des Athéniens commencent même à œuvrer en dehors d'Athènes : Anténor, auteur sur l'Acropole d'une robuste coré, sculpte les frontons du nouveau temple d'Apollon à Delphes ; dans ce même sanctuaire, en 506, Athènes triomphante consacre un portique ionique.

La céramique renonce aux modes orientalisantes et concentre ses efforts sur la représentation humaine, scènes mythologiques ou scènes de genre. Les figures, peintes en noir, se détachent en silhouette sur le fond rouge de l'argile. Certains vases, comme le vase François (musée archéologique de Florence) avec ses 250 personnages, sont des chefs-d'œuvre grandioses. Dans la seconde moitié du siècle, une révolutiontechnique ouvre de nouvelles perspectives : à la figure noire se substitue la figure rouge, en réserve sur le fond entièrement recouvert de vernis, ce qui autorise un rendu beaucoup plus fin du vêtement et de la physionomie.

Un nouvel équilibre religieux s'instaure, faisant la part égale aux divinités poliades et aux divinités chthoniennes, chères au peuple. Si l'on construit pour Athéna et pour Zeus, si Pisistrate donne un incomparable éclat aux Grandes Panathénées récemment instaurées en l'honneur de la patronne d'Athènes, il favorise aussi le triomphe de Dionysos et des « deux déesses » d'Éleusis. Le tyran instaure des fêtes joyeuses pour le dieu du vin, les Grandes Dionysies, où s'intègrent les concours tragiques, et un temple lui est dédié sur le versant sud de l'Acropole. Le télestérion d'Éleusis est accru par Solon, puis par Pisistrate, qui en fait une salle hypostyle à l'imitation de l'Orient.

Le siècle de Périclès

Au début du ve siècle, les aristocrates reconquièrent le pouvoir, mais ils sont éclipsés par une personnalité de premier plan, celle d'un démocrate, d'origine obscure, Thémistocle, qui oriente définitivement Athènes vers la mer en commençant la construction du port du Pirée et en décidant ses concitoyens à consacrer à la flotte les revenus d'un nouveau filon découvert dans les mines du Laurion (483-482). Sans lui les Athéniens n'auraient pu triompher du Barbare perse.

Athènes protagoniste des guerres médiques

Athènes est la seule cité, avec Érétrie, à porter secours aux Ioniens révoltés contre le Grand Roi : la très modeste expédition qu'elles envoient en Asie et qui brûle Sardes ne fait d'ailleurs qu'exaspérer Darius, à telle enseigne que la première guerre médique est d'abord dirigée contre elles. Mais Athènes réagit avec force : ses hoplites, sous le commandement de Miltiade, contraignent l'ennemi, débarqué à Marathon sur la côte orientale de l'Attique, à rembarquer (490). En fait, elle a supporté seule le poids de la première attaque du Barbare.

Son rôle n'est pas moins grand dans la seconde guerre médique. Sous l'inspiration de Thémistocle, qui sait arracher à la Pythie de Delphes un oracle favorable à sa politique, les Athéniens décident d'abandonner leur ville devant l'invasion et de se réfugier sur leurs vaisseaux, tandis que femmes et enfants sont évacués. La victoire navale de Salamine (480), où ils fournissent quasiment la moitié des contingents, décide pratiquement du sort de la guerre et contraint Xerxès à la retraite. Ils jouent un rôle déterminant dans la poursuite des combats sur les côtes asiatiques (victoire de Mycale) et dans l'élimination à Sestos de la dernière garnison perse en Europe.

Durant cette crise où miraculeusement la Grèce a résisté aux forces démesurées de Xerxès, Athènes a assumé des risques considérables : la ville est entièrement détruite, les temples et les campagnes de l'Attique dévastés. Elle a montré par là son attachement indéfectible à la liberté, son courage, son sens des responsabilités. C'est donc tout naturellement vers elle que se tournent les petites cités des îles ou de la côte d'Asie qui, dans leur crainte d'un retour offensif du Barbare, cherchent à se grouper autour d'une cité plus importante : la fondation de la ligue de Délos, première forme de l'empire d'Athènes, est la conséquence directe de la seconde guerre médique. La grandeur d'Athènes au ve siècle découle de l'option très nette qu'elle a prise lors de cette crise nationale.

La ligue de Délos et le gouvernement des aristocrates

On aboutit à la constitution de la confédération attico-délienne, ou ligue de Délos, qui a son siège dans le sanctuaire de Délos : c'est une alliance spontanée et volontaire entre des cités qui disposent chacune d'une voix dans le conseil (συν́εδριον), mais remettent la direction à la plus puissante d'entre elles, Athènes. Certains des membres préfèrent dès le début verser une contribution plutôt que de fournir des navires, politique de faiblesse qui accroît l'importance d'Athènes. Cette création marque une grande date dans l'histoire des États grecs, si individualistes et si peu portés à une action commune ; elle représente aussi un immense succès pour Athènes, succès dû en particulier à l'action d'Aristide qui règle les problèmes avec équité.

Un homme nouveau se pousse vite au premier plan : Cimon, fils de Miltiade, le vainqueur de Marathon. Cet aristocrate débonnaire sait user de sa fortune personnelle pour s'assurer un grand prestige parmi ses concitoyens. C'est aussi un chef de guerre remarquable, qui remporte sur la Perse une nouvelle victoire (bataille de l'Eurymédon, 468) : l'Égée est libre et de nombreuses cités d'Anatolie adhèrent à la ligue de Délos. L'élan spontané qui a groupé tant de villes autour d'Athènes continue donc à se manifester. Toutefois la nature propre de la confédération commence à se transformer : en effet Cimon retient de force deux alliées puissantes qui voulaient retrouver leur indépendance totale, Naxos (470) et Thasos (465). Très tôt, il devient donc patent qu'Athènes veut et peut imposer sa volonté, même en contradiction avec l'idéal d'autonomie si cher à tous les Grecs.

Sur le plan intérieur, on constate une évolution irréversible. En dépit de la forte personnalité de Cimon, il était paradoxal que les aristocrates restassent au pouvoir. En effet la victoire de Salamine avait été le fait des plus humbles qui servaient sur les vaisseaux, et non plus des hoplites de la classe moyenne, véritables vainqueurs de Marathon. Il était inévitable que le démos réclamât une part plus grande dans la vie politique, d'autant que le développement de la ligue de Délos consacrait son rôle. Cimon est ostracisé en 461, victime de l'aveuglement qui l'empêche de comprendre cette évolution, victime aussi de sa fidélité à l'alliance avec Sparte.

Les démocrates au pouvoir

Depuis la crise des guerres médiques, la constitution clisthénienne avait été quelque peu mise en sommeil et l'Aréopage avait repris son influence d'autrefois. Les chefs démocrates, Éphialte puis Périclès, rendent au peuple la maîtrise de l'État et perfectionnent même les institutions : les zeugites (citoyens de la troisième classe censitaire) sont admis à l'archontat ; on accorde un salaire (μισθ́ος) aux principaux magistrats, aux membres du conseil et aux juges, et une solde aux marins et aux soldats. Cette mesure – la misthophorie – a des conséquences capitales : elle permet à tous les citoyens, même les moins fortunés, d'assumer effectivement l'administration des affaires publiques et de participer sans trop grand dam aux campagnes. Parallèlement se met en place, aux ve et ive siècles, un corps très important de magistrats, de juges, d'inspecteurs, de titulaires de petits offices comme les inspecteurs des marchés, les Onze (prisons et exécutions capitales) ou les commissaires de police « qui veillent à ce que les joueuses de lyre, de flûte et de cithare ne soient pas louées plus de deux drachmes » (Aristote, Constitution des Athéniens, 50). En dehors des grandes charges de l'État (archontes, stratèges, trésoriers, vérificateurs des comptes des magistrats...), il y a donc toute une bureaucratie de la démocratie qui apparaît au vif dans la seconde partie de la Constitution. Mais cet ouvrage d'Aristote est tardif (vers 325) et tout ne s'applique pas au ve siècle de la fresque qu'il brosse des institutions de l'État démocratique.

Sur le plan extérieur, la démocratie développe les interventions d'Athènes, d'autant plus qu'elle croit pouvoir lutter sur deux fronts, contre le Grand Roi et contre Sparte. Elle mène une expédition malheureuse en Égypte pour soutenir un vassal révolté du Perse et s'ouvrir une nouvelle route du blé. Elle se heurte aux Péloponnésiens et à leurs alliés béotiens dans une guerre confuse qui se termine en 446 par une paix boiteuse.

Mais, dans la mer Égée, Athènes devient de plus en plus puissante. La confédération attico-délienne s'est définitivement transformée en un empire, au moment même où, plusieurs décennies après la fin de la guerre, la paix est conclue avec le Grand Roi (paix de Callias, 449). Les tentatives de révolte, notamment celles de l'Eubée et de Samos, sont durement matées. Des postes militaires sont installés sur la route des Détroits, route des métaux et du ravitaillement, et dans les zones stratégiquement importantes.

D'ores et déjà, la puissance d'Athènes et ses limites sont nettement définies : maîtresse incontestée de l'Égée, elle est incapable d'imposer sa volonté aux puissances péloponnésiennes.

La société athénienne et l'œuvre de Périclès

Au moment de l'apogée d'Athènes, ses institutions démocratiques fonctionnent harmonieusement. L'assemblée du peuple cumule tous les pouvoirs. Elle est aidée dans sa tâche par un conseil restreint (500 membres), non moins démocratique, la boulè, qui doit notamment étudier toutes les questions qui seront soumises à l'assemblée et émettre un avis préalable (προωόυλευμα). Les magistratures, collégiales et annuelles, sont étroitement surveillées par le peuple. La plus importante est non plus l'archontat, réduit à des attributions religieuses et judiciaires, mais la stratégie, qui constitue désormais le pouvoir exécutif d'Athènes. Un tribunal populaire, l' Héliée, composé de 6 000 citoyens tirés au sort chaque année, juge de presque toutes les causes.

Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le peuple a pris en main son destin. Chaque citoyen a la possibilité de participer régulièrement à l'assemblée qui décide de tout, de siéger au tribunal populaire, et aussi, au moins une fois dans sa vie, d'exercer une magistrature. Il n'est pas question de nier les insuffisances de cette démocratie directe. Le corps civique reste très étroit ; ni les femmes, ni les métèques, ni a fortiori les esclaves, ne participent à la vie politique. Certaines charges, comme la stratégie, ne comportent pas de salaire et ne peuvent donc en fait être briguées que par les citoyens les plus aisés. On constate d'ailleurs que tous les hommes politiques en vue continuent d'appartenir aux grandes familles. Mais, dans la Grèce du ve siècle, Athènes est à l'extrême pointe du progrès du point de vue des institutions.

L'équilibre de la société se renforce grâce à l'action persévérante de Périclès qui garde le pouvoir pendant plus de vingt ans comme stratège, c'est-à-dire sans occuper une fonction exceptionnelle, mais fort de l'immense prestige que lui valent ses qualités intellectuelles, son éloquence, son dynamisme, son désintéressement. Pour lui, la démocratie consiste à atténuer les différences de fortune et à aider les déshérités dans leurs efforts pour vivre décemment. Tandis que les riches sont accablés de liturgies (services publics à la charge des particuliers) et d'impôts, les pauvres sont secourus par les misthoi et par des institutions d'entraide ; ils trouvent à s'embaucher sur les chantiers que l'État ouvre partout pour reconstruire les sanctuaires d'Athènes et de l'Attique, détruits par les Perses, à moins qu'ils ne reçoivent un lot de terre dans un de ces postes militaires qui jalonnent les routes de l'Empire. Rien de révolutionnaire dans tout cela, mais une sorte de « socialisme d'État » (G. Glotz) qui tend à faire du droit de cité un métier, et un métier fructueux.

À la campagne la vie demeure dans sa ligne traditionnelle. L'Attique reste une terre de petites et de moyennes propriétés, où l'on récolte plus de raisins et d'olives que d'orge ou de blé. Le paysan, qui n'est pas coupé de la ville où il vient régulièrement pour le marché ou pour l'assemblée, conserve un idéal simple, assez autarcique du point de vue économique, fait de plaisirs frustes sur le plan moral. À la ville, au contraire, la transformation est profonde : à Athènes le quartier du Céramique est animé par les artisans du feu, forgerons et potiers ; le port du Pirée est le centre d'un grand commerce international, étendu aux limites de la Méditerranée et de la mer Noire et soutenu par la pratique du prêt à la grosse qui favorise les entreprises les plus audacieuses. Thucydide (II, 38) fait dire à Périclès : « La grandeur de notre cité y attire les produits du monde entier. » Ainsi, Athènes peut, aux moindres frais, résoudre son problème essentiel, celui du ravitaillement que l'Attique est de moins en moins apte à fournir, ce qui explique que le négoce s'oriente plus vers de grandes zones de production céréalière (plaines du Pô, puis rivages du Pont-Euxin) et tend à délaisser l'Occident méditerranéen.

Une grande partie de l'activité économique est entre les mains des métèques, des étrangers domiciliés qu'Athènes, beaucoup plus hospitalière que les autres cités, dote d'un statut spécial. Exclus des droits politiques et de la propriété foncière, ils s'imposent comme armateurs, comme prêteurs, comme négociants et jouent un rôle considérable dans les professions libérales et dans la vie de l'esprit. C'est une des particularités notables de la société athénienne que les plus riches et les plus dynamiques des habitants ne soient pas nécessairement des citoyens.

La société reste esclavagiste, mais seuls les esclaves qui travaillent dans les mines du Laurion ont une condition déplorable ; ils sont d'ailleurs les seuls à se révolter (en 425) de toute l'histoire du ve siècle. À la campagne, ils mènent une vie qui n'est pas très différente de celle de leurs maîtres. Partout ils sont associés aux cérémonies religieuses.

L'impérialisme athénien

En 454, le trésor de la ligue de Délos a été transféré de Délos à Athènes. C'est le signe d'une évolution qui se place vers 450 et qui transforme la confédération en un empire sur lequel Athènes appesantit une lourde hégémonie. Le monnayage d'argent est interdit aux cités sujettes (qui continuent à être pudiquement appelées alliées) et seule la monnaie d'Athènes peut circuler. Aux contributions volontaires succède un tribut (ϕ́ορος) exigé sans ménagements. Les causes les plus importantes intéressant les alliés sont jugées à Athènes. Au total, l'Empire est traité avec beaucoup de désinvolture, et bien souvent avec la plus impitoyable des tyrannies.

Notons cependant qu'un débat est aujourd'hui ouvert entre historiens sur ce point. À la thèse généralement admise et que nous venons de résumer s'en oppose une autre : les rudes mesures décidées contre les alliés (notamment l'interdiction de battre monnaie) seraient à placer beaucoup plus tard, vers 420, donc bien après la mort de Périclès en 429. L'impérialisme sous ses formes les plus violentes serait, dans ces conditions, relativement tardif.

En tout cas, personne ne nie qu'Athènes est beaucoup plus impérialiste après la conquête du pouvoir par Périclès qu'elle ne l'était sous l'aristocrate Cimon. C'est que la démocratie y est impérialiste par vocation et non par accident. C'est l'exploitation organisée des alliés (et en particulier le tribut) qui seule permet de verser les misthoi, de développer les constructions et aussi de distribuer des terres à des soldats-colons après confiscation sur les alliés.

Certes le bilan de l'Empire n'est pas uniquement négatif pour les sujets : le commerce se développe considérablement et n'enrichit pas qu'Athènes ; le droit attique, très humain, se répand partout. Mais les alliés souffrent de la démesure dont Athènes use à leur égard, et l'Empire s'écroulera dès que faiblira la puissance d'Athènes.

La guerre du Péloponnèse

Les prétentions d'Athènes à l'hégémonie et son attitude intransigeante dressent contre elle les Péloponnésiens, notamment les Lacédémoniens et les Corinthiens. Le conflit éclate en 431 et dure près de trente ans, conduit de part et d'autre avec un acharnement désespéré.

Périclès mort en 429, aucun homme de premier plan ne le remplace pour conseiller le démos. La guerre se traîne avec diverses alternatives, marquée en particulier par les incursions en Attique des Péloponnésiens qui ruinent la campagne et déterminent un exode sans précédent vers la ville. En 421, une paix de statu quo est conclue (paix de Nicias), mais la guerre se rallume en 415 lorsque Athènes se lance, sous l'impulsion d'Alcibiade, dans la plus folle des aventures : la conquête de l'Occident. L'expédition de Sicile aboutit au plus épouvantable des désastres : 12 000 citoyens disparaissent, creusant dans la cité un vide irréparable. Cependant Athènes se raidit et remporte encore dans l'Égée quelques succès (victoire des Arginuses), mais, complètement défaite à Aigos Potamos en 405, elle doit traiter l'année suivante, démolir ses murailles, livrer sa flotte, renoncer à un empire dont toutes les cités sauf une font défection. Elle paie durement le prix de son impérialisme.

Cette guerre inexorable entraîne dans la cité des modifications profondes. Le démos écoute volontiers des démagogues comme Cléon et Cléophon, comme le trop séduisant Alcibiade, qui songent à leurs intérêts plus qu'à ceux de l'État. Les oligarques relèvent la tête et, à deux reprises, Athènes doit se plier à leur volonté : en 411 et surtout en 404 où, après la défaite, elle subit l'horrible tyrannie des Trente, imposée par Lacédémone. L'agriculture est ruinée par les incursions des Péloponnésiens et, bien que le commerce demeure longtemps florissant, la vie devient rude, à telle enseigne qu'il faut augmenter les misthoi. Un individualisme forcené se développe et le sens civique commence à baisser de dangereuse manière.

Le ve siècle a vu non seulement l'apogée politique et économique d'Athènes, mais l'essor d'une civilisation qu'exalte une liberté presque totale de pensée. Dans tous les domaines, les créateurs ne sont pas tous des Athéniens, loin de là, mais quasiment tous œuvrent à Athènes, qui devient comme le foyer commun de la pensée hellénique, « l'école de la Grèce » selon le mot fameux de Thucydide (II, 41).

L'apogée de la religion civique et les premières menaces

La religion civique est exaltée par les victoires inespérées des guerres médiques qui semblent montrer que les dieux de la cité combattent aux côtés de leurs fidèles. Athéna profite au maximum de la ferveur d'une cité qu'elle patronne : trois temples l'honorent sur l' Acropole, dont le Parthénon où elle s'instaure gardienne du trésor de l'État. Elle protège aussi bien les activités guerrières que les arts de la paix et notamment l'artisanat du Céramique où elle n'a comme rival que l'industrieux Héphaistos. En son honneur, les Grandes Panathénées déroulent tous les quatre ans les pompes de leur cortège, éternisé dans la frise de Phidias au Parthénon. Les frontons du Parthénon montrent d'un côté sa naissance glorieuse, de l'autre sa querelle avec Poséidon, qui avait valu aux Athéniens de disposer de deux protecteurs.

À côté de la grande divinité poliade, les dieux chthoniens ne sont pas oubliés et l'on voit se développer cet équilibre religieux dont Pisistrate avait donné l'exemple. Le sanctuaire des « deux déesses » à Éleusis est reconstruit une première fois par Cimon et une seconde par Périclès qui en double la superficie : preuve assurément du succès que connaissent les mystères où Déméter et Coré promettent à leurs adeptes une éternité bienheureuse. Dionysos est honoré dans de grandes fêtes, joyeuses et graves à la fois (Dionysies champêtres et urbaines, Lénéennes, Anthestéries), et suscite l'élan prodigieux du théâtre. Il inspire en même temps un mysticisme orgiaque dont les Bacchantes d'Euripide donnent à la fin du siècle un mémorable exemple.

Cependant quelques ombres viennent à partir de 440 nuancer ce tableau. La philosophie développe un rationalisme qui va se montrer dangereux pour les vieilles croyances. En 415, les mystères d'Éleusis sont parodiés et les hermès sont mutilés aux carrefours. Euripide et Aristophane raillent les dieux. Les esprits ne se satisfont plus du mysticisme modéré d'Éleusis et l'on voit s'introduire des dieux étrangers, tel Adonis dont les fêtes émouvantes sont attestées dès 415. C'est le début d'une orientalisation de la religion qui progressera aux siècles suivants.

La littérature et la pensée

C'est surtout le théâtre qui connaît son apogée : art populaire et démocratique qui vise à l'instruction du démos, tout en célébrant le culte d'un des dieux qui lui sont particulièrement chers, Dionysos.

L'essor de la tragédie, associée dans des tétralogies au drame satyrique, est le plus rapide. D'une production considérable subsiste une partie des œuvres d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide qui scandent les trois générations du siècle. Eschyle témoigne de la puissance de la fatalité, tout en affirmant la possibilité du pardon et du progrès moral, même chez les dieux. Sophocle est le chantre de la grandeur de l'homme, qui n'est jamais plus grand que quand il se révolte et souffre victime de sa rébellion. Euripide est plus nuancé : athée et mystique à la fois, il introduit dans le drame l'analyse psychologique la plus aiguë de ses sulfureux personnages.

La « comédie ancienne » est une satire crue et pourtant poétique des institutions, des mœurs et des individus. Le seul de ses représentants dont nous ayons conservé des œuvres, Aristophane, laisse un tableau hautement réjouissant et critique d'Athènes pendant les dernières années du siècle.

La grandeur des événements aboutit au développement définitif de l'histoire, née en Ionie au siècle précédent. Hérodote écrit encore en ionien, mais il vit à Athènes où il est l'ami de Périclès. Ses Histoires offrent un récit détaillé des guerres médiques en même temps qu'un tableau ethnographique particulièrement coloré. Thucydide analyse les causes et le déroulement de la guerre du Péloponnèse avec une rigueur et une acuité qui vont s'imposer désormais comme modèle aux historiens.

Aucun des grands philosophes présocratiques n'est athénien, mais plusieurs d'entre eux exercent à Athènes une influence considérable, tel Anaxagore de Clazomènes à qui Périclès doit son respect pour la Raison humaine (Νο̃υς), organisatrice de l'Univers. La grande nouveauté est pourtant l'instauration d'une nouvelle éducation à partir de 440 : celle des sophistes qui remettent en question toutes les idées établies et ont un rayonnement profond sur la jeunesse dorée d'Athènes, comme sur les hommes de lettres (Euripide, Thucydide). Tous étrangers eux aussi, ils trouvent à Athènes le centre le plus favorable à leur enseignement. Confondu avec eux par Aristophane et peut-être par le vulgaire, Socrate habitue l'homme de la rue à réfléchir et l'incite « à se connaître lui-même », c'est-à-dire à reconnaître les limites de la condition humaine. Il n'écrit pas, mais nous avons gardé deux témoignages, d'ailleurs profondément discordants, sur sa méthode (maïeutique et dialectique) et sur sa doctrine dans l'œuvre de deux de ses disciples, Xénophon et Platon.

La naissance et l'apogée de l'art classique

Les grandes créations du préclassicisme (Égine, Olympie, Sélinonte) ne sont pas athéniennes. Peu à peu cependant Athènes impose son art comme l'incarnation la plus modérée et la plus subtile de l'idéal classique.

La politique de construction menée par Périclès et par ses successeurs dote Athènes d'une parure de marbre quasi définitive. Tous les soins sont donnés à l'Acropole (Propylées, Parthénon, Érechtheion, temple d'Athéna Nikè), sans que soient négligés les sanctuaires de la ville (« Théseion ») ou de la campagne (Éleusis, Sounion). Phidias, maître d'œuvre de la reconstruction générale de l'Acropole et de l'ensemble de la décoration sculptée du Parthénon, travaille aussi à Éleusis où l'on a retrouvé son relief de Triptolème entre les « deux déesses », l'un des témoignages les plus caractéristiques de la spiritualité éleusienne.

Tout au cours du siècle, une nette évolution se constate dans la sculpture : à la sévérité du préclassicisme succèdent l'eurythmie de Phidias, qui excelle à rendre, notamment dans de grandes statues chryséléphantines, la sérénité majestueusement impassible des Olympiens, puis l'art agité et novateur des dernières décennies, dont le meilleur exemple est sans doute fourni par les Victoires de la balustrade du temple d'Athéna Nikè.

La même évolution est perceptible dans la céramique qui reste le plus important des arts mineurs, puisque la poterie à figure rouge constitue le principal produit d'exportation. Après les maîtres du début du siècle, dont les plus notables sont Épictétos, Euphronios et Brygos et dont le style mérite bien d'être qualifié de sévère, les céramistes – désormais généralement anonymes – adoptent une composition plus libre et visent à donner à leurs personnages l'harmonie des statues de Phidias. La dernière génération voit le triomphe du maniérisme, notamment avec Meidias, peintre d'aimables vases fleuris.

Le ve siècle représente pour Athènes une extraordinaire montée en puissance de la cité que les Perses avaient totalement détruite. On comprend l'amour profond du peuple d'Athènes pour sa patrie, aimée de ses divinités sans qui il pensait que rien de tel n'eût été possible. Il vaut la peine de relire, au moins partiellement, un chœur de l'Œdipe à Colone (668 sq.) où Sophocle exalte cette terre bénie des dieux : « Ici, plus que partout ailleurs, soupire le perçant rossignol, au fond des vallons verts, dans le sombre lieu où il se cache, sous l'épaisse feuillée du dieu, toute chargée de fruits, impénétrable aux rayons du soleil, au souffle de toutes les tempêtes : c'est là que dans ses orgies sacrées aime à errer Dionysos, au milieu des Nymphes qui l'ont nourri.

« Chaque jour, sous la rosée céleste croît le narcisse aux belles grappes, antique couronne des deux grandes déesses, et le safran doré ; jamais ne s'endorment les sources abondantes du Céphise, qui coulent et serpentent çà et là : chaque jour son eau pure donne une fécondité rapide au large sein de la terre et les chœurs des Muses n'ont jamais fui ce pays, ni Aphrodite aux rênes d'or. »

Le IVe siècle

La résurrection d'Athènes

Athènes survit à sa défaite. La démocratie rétablie en 403, la constitution est restaurée dans une atmosphère d'union nationale.

Les dissensions nées entre les vainqueurs permettent à Athènes de reconquérir assez vite quelque puissance et de reconstruire ses murailles sous l'impulsion de Conon. Cependant Sparte s'entend honteusement avec le Grand Roi et impose son hégémonie à la Grèce entière.

Athènes joue un jeu habile. Les cités insulaires, terrorisées par la reconquête de l'Asie Mineure par la Perse, forment une nouvelle confédération sous son autorité. De strictes précautions sont prises pour empêcher le renouvellement des erreurs du siècle passé : les cités restent autonomes et versent une contribution, non un tribut. Des victoires navales d'Athènes sur Sparte multiplient les adhésions. Par deux fois, Sparte reconnaît à Athènes la possession de son empire maritime (374 et 371).

Cette restauration est de courte durée. Malgré la prudence d'Athènes, les alliés s'inquiètent. En 357, ils se révoltent à la suite du refus de Chios de verser sa contribution. Le nouveau roi de Perse, Artaxerxès III Ochos, lance un ultimatum à Athènes qui doit admettre l'indépendance des cités révoltées. C'en est fait de son empire.

Athènes et la Macédoine

C'est donc isolée qu'Athènes doit bientôt affronter une nouvelle crise d'une extrême gravité, née des ambitions du nouveau roi de Macédoine, Philippe II. Or, Athènes s'endort dans la prospérité que lui vaut le gouvernement d' Eubule, un honnête homme qui rétablit les finances et dont la politique pacifiste satisfait aussi bien les riches que les pauvres. Philippe, lui, s'empare des dernières possessions athéniennes dans le Nord, Méthoné, puis Olynthe qu'il rase de fond en comble. Le situation est si grave que Démosthène lui-même, le plus ardent des partisans de la résistance à outrance, est d'accord avec Eubule pour faire la paix : c'est la paix de Philocratès conclue en 346 sur la base du statu quo.

Démosthène ne considère la paix que comme une trêve. Ferme défenseur des traditions d'Athènes et de la Grèce, il réclame le dévouement de chaque citoyen aux intérêts de la cité et l'union des Grecs pour la sauvegarde de l'indépendance des cités : politique beaucoup plus hardie qu'on n'a voulu le dire, puisqu'il comprend que le temps de l'hégémonie athénienne est révolu et qu'Athènes doit s'assurer le libre concours des autres villes. Habile à convaincre par son éloquence passionnée et lucide, il force les Athéniens à réorganiser leur marine et à consentir les sacrifices financiers nécessaires et arrive à grouper une partie de la Grèce contre la Macédoine. Il mérite bien la couronne d'or que lui votent ses concitoyens.

Philippe continue ses coups de force et ose notamment intercepter sur les Détroits un convoi de ravitaillement de cent quatre-vingts vaisseaux athéniens. Athènes, lassée de sa propre patience, lui déclare la guerre. Elle remporte d'abord des succès, mais Philippe marche hardiment vers le sud. Démosthène arrache aux Thébains leur alliance. Dans les vallons de Chéronée se livre la bataille décisive : Philippe est victorieux des coalisés.

Philippe se montre assez généreux avec Athènes qui conserve son autonomie. Mais elle doit entrer dans la ligue de Corinthe qui groupe toutes les cités grecques sous l'autorité de Philippe.

La crise de la cité

La défaite de 404 a entraîné de redoutables conséquences, malgré l'apparente restauration. La campagne, dévastée, ne retrouve pas son assise. Beaucoup de paysans n'ont pas le courage de remettre en culture leurs champs ; ils les vendent et s'installent à la ville. Des riches constituent ainsi de grandes propriétés en rachetant les terres, ce qui se révèle une excellente affaire, au témoignage de l'Économique de Xénophon, un dialogue fictif entre Socrate et Ischomachos où se trouve fixée une peinture idéalisée de la vie rurale.

À la ville la situation a moins changé. Le peuple vit toujours de l'État-providence qui continue une politique de grands travaux et distribue des misthoi (on a même institué en 400 un jeton de présence à l'ecclésia, ce qui permet de mesurer la chute brutale du sens civique). Pendant un temps la seconde confédération accroît la prospérité du démos.

Les ateliers du Céramique continuent leur production et le commerce paraît florissant. Les vases attiques du ive siècle sont si nombreux sur les bords du détroit de Kertsch qu'on les a baptisés « vases de Kertsch ». Les vrais riches, qui tirent de gros profits de l'artisanat et du négoce, restent les métèques, mais – fait nouveau – ils trouvent aussi des émules chez d'anciens esclaves, dont certains, tels Pasion et Phormion, se rendent indispensables au point de se voir donner le droit de cité.

Pourtant une observation attentive montre que les marchés d'Athènes se rétrécissent progressivement au cours du siècle, du fait du développement industriel des vieilles terres coloniales qui renoncent à faire venir d'Athènes ce qu'elles peuvent produire elles-mêmes. En Italie méridionale, par exemple, est apparue, à la fin du ve siècle, une céramique imitée non sans charme de celle d'Athènes, qui supplante les vases attiques. Partout ailleurs, en Scythie, en Thrace, dans l'Empire perse les importations d'Athènes se raréfient, tandis que les besoins en vivres de la cité restent constants. Un déséquilibre foncier tend ainsi à s'instaurer, prémices d'une crise économique grave qui ne laisse pas de faire sentir ses effets pernicieux sur le plan social.

L'Athènes péricléenne n'est plus : plus d'équilibre entre la campagne et la ville, plus de commerce aux innombrables débouchés, plus de peuple roi. L'équilibre social est rompu : plus de classe moyenne, mais des riches très riches – dont l'opulence est rognée par les liturgies et par l'eisphora (ε‘ισϕορ́α, impôt sur le capital) – et des pauvres très pauvres, qu'il s'agisse des paysans, dont Aristophane trace un sinistre portrait dans ses deux dernières comédies, ou du prolétariat urbain. On ne peut s'étonner de voir éclater la cité : les citoyens n'ont plus les mêmes intérêts, n'ont plus les mêmes visées. Il n'y a plus d'unité nationale, sauf dans le bref intermède de l'ultime lutte contre Philippe II. Ces lendemains d'un grand siècle ne sont pas sans mélancolie...

La crise des consciences

Les aspirations religieuses que nous avons notées dans le dernier tiers du ve siècle se font sentir avec plus de violence. En 404, c'est comme si Athéna avait trahi sa ville bien-aimée. Le peuple a besoin de dieux plus présents et il les trouve d'abord dans des divinités helléniques, Dionysos qui s'introduit jusque dans les mystères d'Éleusis, Asclépios pour qui l'on construit un nouveau sanctuaire, Aphrodite qui apparaît si souvent au flanc des vases.

Mais ils ne suffisent pas eux non plus et les dieux étrangers continuent à conquérir Athènes : la Thrace Bendis, l'Anatolien Sabazios – en l'honneur de qui se déroulent de ridicules pratiques –, l'Égyptienne Isis, la Phénicienne Astarté s'installent à Athènes ou au Pirée. L'astrologie séduit les âmes inquiètes, doublée de la croyance dans la divinité des astres dont on trouve la trace jusque dans la dernière œuvre de Platon. La superstition fait d'étonnants progrès.

C'est tout un mysticisme jusqu'ici inconnu qui s'exprime naturellement dans des mystères, comme ceux de Sabazios dont Démosthène a laissé la piquante description. Les fidèles de ces nouveaux dieux se sentent proches les uns des autres et se réunissent dans des associations cultuelles (thiases) où s'exalte le sentiment de fraternité.

L'Académie et le Lycée

Ce même mysticisme s'exprime dans la pensée du plus important des philosophes du siècle, l'Athénien Platon. Disciple de Socrate, maître à son tour dans cette Académie qu'il a ouverte aux portes d'Athènes, il élabore une œuvre monumentale qu'il ne cesse d'enrichir jusqu'à sa mort. Ontologie, eschatologie, morale, politique, aucun domaine ne lui reste étranger. Partout s'affirme le même enthousiasme pour un monde idéal sur lequel il convient aux cités comme aux individus de se modeler. Une doctrine aussi austère, et qui fait bien peu de concessions à l'humaine nature, trouve l'expression la plus délicate et la plus appropriée : dialogues où l'adversaire est peu à peu enfermé dans ses propres contradictions – mais où transparaît aussi tout le charme de la conversation attique –, grands mythes qui, devant la carence de la seule raison, donnent accès aux réalités transcendantes.

Disciple de Platon, Aristote n'est pas un mathématicien comme son maître, mais un naturaliste, soucieux d'une observation minutieuse et qui a laissé de remarquables traités de sciences naturelles. Mais cet esprit universel ne néglige aucune des disciplines : il donne leurs lois à la poésie comme à la cité, il fonde une nouvelle philosophie première et préfère le juste milieu à l'ascétisme platonicien. Ce Stagirite exerce une influence profonde à Athènes où il s'est installé après avoir été le précepteur d'Alexandre et où il a fondé une école promise à un long avenir, le Lycée.

Une littérature engagée

Athènes reste donc le foyer le plus ardent de la vie de l'esprit, ce qui apparaît aussi dans sa riche littérature. La tragédie se meurt, mais on voit apparaître une nouvelle forme dramatique, la « comédie moyenne » avec une intrigue solide et des personnages mieux étudiés.

La littérature est tout entière orientée vers l'action. L'éloquence devient le genre primordial : éloquence judiciaire des logographes, ces « faiseurs de discours » qui vendent leurs plaidoyers, éloquence d'apparat avec Isocrate, éloquence politique avec Démosthène. Isocrate s'illustre dans des discours fictifs où il cherche à définir la politique qui conviendrait le mieux à une Grèce déchirée : d'abord partisan de l'hégémonie athénienne, il en voit vite les impossibilités et s'oriente vers le panhellénisme, proposant même aux Grecs de trouver dans le roi de Macédoine leur guide contre le Barbare perse. C'est au contraire contre Philippe que Démosthène bande ses énergies, tonne, rugit et supplie : ses harangues restent le modèle de ce que pouvait encore dans une grande âme l'idéal de la liberté.

Xénophon, un brillant polygraphe, s'intéresse à l'histoire, à l'économie rurale, à la politique, au cheval. Cet Athénien est d'abord un homme d'action, mais ses idées aristocratiques et sa sympathie pour Sparte l'obligent à vivre longtemps en exil. Il témoigne, comme d'ailleurs Platon, Isocrate et Aristote, d'une méfiance nouvelle contre les excès de la démocratie.

L'art : un second classicisme

Si Athènes construit peu (nouveau temple d'Asclépios, petits sanctuaires sur l'Agora), elle est la patrie du plus glorieux des sculpteurs du siècle, Praxitèle : chantre de la grâce adolescente, maître incontesté du sfumato qui lie les traits du visage dans une souple unité, mais aussi créateur d'un nouveau mysticisme, dans la tradition de Socrate et de Platon, qui élève le monde de l'âme bien au-dessus de la réalité tangible. Deux Athéniens, Bryaxis et Léocharès, collaborent à la décoration du mausolée d'Halicarnasse, le monument le plus caractéristique de l'époque.

Athènes participe également au renouveau de la grande peinture et possède une école qui s'attache à représenter les émotions de l'âme. Quant à la céramique, elle est d'abord en net déclin, conséquence sans doute de la récession économique. Puis on assiste, à partir de 370, à une renaissance dans la très abondante série des vases dits de Kertsch.

Athènes hellénistique et romaine

Depuis Chéronée, Athènes est en fait soumise au Macédonien. La mort d'Alexandre y fait naître un immense espoir de liberté. Elle se révolte contre Antipatros, lieutenant que le roi avait désigné pour l'Europe : c'est la guerre lamiaque qui finit par l'écrasement d'Athènes (322). Elle perd ses dernières clérouquies (κληρουχίαι, colonies militaires) et doit accepter une garnison. Démosthène s'empoisonne dans le sanctuaire de Calaurie.

Athènes hellénistique

Désormais Athènes est la proie des convoitises des diadoques et elle endure de pénibles humiliations ; ainsi lorsque Démétrios Poliorcète ose loger ses femmes dans le Parthénon. Les rois de Macédoine appesantissent généralement sur elle leur hégémonie et y installent des troupes. Mais elle tente plusieurs fois de se révolter et subit des sièges très durs. Unie à Sparte et à Ptolémée Philadelphe, elle lutte notamment contre Antigone Gonatas, fils de Démétrios (guerre de Chrémonidès), mais elle est réduite en 262 et reçoit une garnison dont elle ne se libère qu'en 228.

Les institutions démocratiques ne subsistent qu'en apparence. La plupart des misthoi ont disparu. Le pouvoir est entre les mains de l'Aréopage et du plus important des stratèges, le stratège des hoplites. Les riches dominent la cité où le peuple n'est plus le maître. Ils mènent une politique prudente, cherchent surtout à contrebalancer l'influence macédonienne en entretenant de bonnes relations avec les Lagides et avec les Attalides qui comblent Athènes de faveurs et y élèvent de nouvelles constructions (portiques de l'Agora et du versant sud de l'Acropole, reprise des travaux de l'Olympieion).

L' éphébie (service militaire obligatoire) est complètement réformée à la fin du iiie siècle : elle devient facultative et est en fait réservée désormais aux fils de famille qui reçoivent ainsi une éducation militaire, mais tout autant rhétorique et philosophique. À partir de 130, de nombreux étrangers – en provenance surtout d'Asie Mineure et de Syrie – s'y font admettre, afin de parfaire leur formation et peut-être d'acheter plus aisément par la suite le droit de cité à Athènes.

Mais l'activité économique a singulièrement diminué depuis qu'Athènes a perdu ses dernières clérouquies et que le centre de gravité du monde grec s'est déplacé vers les métropoles de l'Orient soumis par Alexandre. Le Pirée n'est plus le nœud d'un réseau commercial à l'échelle de la Méditerranée. À partir de 250, les ateliers du Céramique inaugurent bien une production nouvelle et qui devient vite très abondante : des vases à décor en relief, imités des vases métalliques. Mais cette fabrication est bientôt copiée dans de nombreuses villes de la Méditerranée orientale et Athènes ne peut garder la primauté qu'elle avait eue avec sa poterie à figure noire, puis rouge.

Même dans le domaine de l'esprit, Athènes est déchue. C'est ailleurs qu'éclosent les nouveaux genres littéraires et seule la comédie reste vivante avec Ménandre, créateur de la « comédie nouvelle », qui analyse les mœurs et moralise sans trivialité. C'est ailleurs aussi que la sculpture innove, tandis que les ateliers d'Athènes s'attardent dans l'académisme. Néanmoins Athènes reste le centre le plus vivant de l'activité philosophique. À la fin du ive siècle, on y voit apparaître deux doctrines qui cherchent également la paix de l'âme, bien précieux en une époque si troublée, en suivant un itinéraire qui débute par une vue scientifique de l'univers. Épicure, un Athénien, fonde sur l'atomisme une sagesse hautaine visant à annihiler les deux craintes qui épouvantent l'âme, celle des dieux et celle de la mort. Un Sémite hellénisé originaire de Chypre, Zénon, crée le stoïcisme, définitivement constitué avec ses successeurs, Cléanthe et Chrysippe, et qui invite l'homme à « vivre conformément à sa nature » et à se plier à l'ordre universel.

Athènes romaine

À partir de 168 (défaite de Persée à Pydna), l'hégémonie de Rome se substitue en Grèce à celle de la Macédoine. Athènes n'a d'abord qu'à s'en louer. En 166, les Romains lui restituent quelques clérouquies et lui donnent Délos, d'où un essor nouveau du Pirée, renforcé encore par la lamentable destruction de Corinthe (146).

Les vicissitudes politiques du ier siècle font à nouveau péricliter Athènes. En effet, quand un conflit particulièrement violent oppose Mithridate à Rome, Athènes se libère de son gouvernement oligarchique et se range au côté du roi du Pont. Sylla l'assiège, la prend et la pille (86), « accordant cependant aux morts la grâce des vivants ». Un navire coulé au large de Mahdia (Tunisie) et dont la cargaison d'œuvres d'art a été retrouvée donne une idée de toutes les richesses qui sont alors emportées par l'imperator. C'en est fait désormais du renouveau économique de la cité.

Paradoxalement, Athènes ne perd rien de son immense prestige. Cicéron étudie la rhétorique auprès de Démétrios de Syrie, la philosophie auprès de l'académicien Philon de Larissa. Il se fait initier aux mystères d'Éleusis, tout comme son ami Atticus à qui un long séjour à Athènes a valu, « outre son surnom, le savoir-vivre et la sagesse » (Cicéron, De la vieillesse, 1). Pompée y harangue le peuple, reçoit des éloges hyperboliques et laisse 50 talents pour restaurer les édifices. César est à Athènes en 47 et morigène les citoyens : « Faudra-t-il donc toujours que, méritant la mort, vous deviez votre salut à la mémoire de vos ancêtres ? »

Sous l'Empire, Athènes jouit de la paix romaine. Elle reste une cité libre et fédérée, ce qui assure la permanence de ses institutions municipales, sans évidemment aucune liberté réelle. Agrippa, gendre d'Auguste, y élève un odéon et dresse sa statue sur un piédestal hellénistique, à l'entrée de l'Acropole. Un témoignage intéressant dans les Actes des apôtres (17 ; 18 sq) concerne saint Paul de passage à Athènes et ses débats avec les philosophes : « Des philosophes épicuriens et stoïciens conféraient avec Paul et les uns disaient : « Que veut dire ce discoureur » ? D'autres, parce qu'il prêchait Jésus et la résurrection disaient : « Il paraît un annonceur de divinités étrangères... ».

Athènes végète quelque peu au ier siècle de notre ère, mais connaît une vive renaissance sous les Antonins, due aux efforts d' Hadrien et d'Hérode Atticus.

Hadrien avait fait une partie de ses études à Athènes et y avait été archonte en 112. Devenu empereur, il séjourne à trois reprises dans la ville qu'il chérit entre toutes pour son passé de gloire et il reçoit l'initiation aux mystères d'Éleusis. Passionné d'hellénisme – ce qui lui vaudra le surnom quelque peu méprisant de Graeculus, le petit Grec – il crée le Panhellénion, une ligue qui réunit les cités de la Grèce d'autrefois et qui a son siège à Athènes. Il termine le temple de Zeus Olympien, entreprend la construction d'une « ville d'Hadrien » qu'un arc sépare de la « ville de Thésée », élève de nouveaux édifices (portiques de l'Agora romaine, bibliothèque) et apporte à la cité un secours financier.

Hérode Atticus, un citoyen d'une famille oligarchique fabuleusement riche, se réinstalle dans sa patrie après une carrière de grand fonctionnaire et de rhéteur qui lui a valu la gloire d'être le précepteur de Marc Aurèle et de L. Verus. Mécène d'une exceptionnelle générosité, il la dote de somptueux édifices (stade, odéon) en même temps qu'il poursuit la même politique dans les sanctuaires panhelléniques. Sa réputation de sophiste n'est pas moins brillante : il est entouré de disciples devant qui il déclame chaque jour, réservant d'ailleurs aux dix plus doués un enseignement de séminaire ; ses « montres » (conférences) attirent un public venu du monde entier.

Hérode Atticus est le meilleur symbole de ce renouveau intellectuel d'Athènes qui peuple au iie siècle ses écoles de philosophie et d'éloquence. Marc Aurèle y crée en 176 quatre chaires de philosophie dont les titulaires sont rétribués par l'État. La vie de l'esprit y a repris un éclat qui semble rappeler celui de l'époque péricléenne et qu'Aulu-Gelle exalte dans ses Nuits attiques. Pausanias la visite et en laisse dans sa Périégèse une longue description. Cette renaissance volontiers archaïsante ne laisse pas d'être factice, bien que les contemporains aient eu l'impression d'une résurrection. Elle se poursuit au iiie siècle, où Athènes possède encore des professeurs de grande classe : Philostrate l'Athénien, auteur d'une Vie des sophistes, le rhéteur Apsinès de Gadara, le critique Longin qui fut maître de Porphyre.

En 267, les Goths et les Hérules envahissent l'Attique et mettent Athènes à sac : beaucoup de monuments sont détruits et la ville, meurtrie, se réduit à une superficie plus restreinte délimitée par un nouveau mur d'enceinte (dit à tort mur de Valérien), fait à la hâte de matériaux de fortune. Le ive siècle connaît encore un certain éclat : les écoles demeurent un pôle d'attraction pour des jeunes gens comme Julien – le futur empereur –, Libanius, Basile et Grégoire de Nazianze. Malgré les menaces renouvelées des Barbares (en 396 Alaric est sous les murs), malgré le triomphe du christianisme devenu religion d'État, Athènes reste au ve siècle un grand centre intellectuel, le siège d'une université qui ne ferme qu'en 529, lorsque Justinien ordonne la suppression de toutes les écoles philosophiques.

Athènes antique est devenue un mythe. « Quand reverrai-je l'Acropole ? », soupire l'homme non philosophe d'après Épictète (Entretiens, II, 16), et le néoplatonicien Proclos de chanter « la colline à la cime élevée, symbole, ô vénérable Athéna, du sommet de ta grande chaîne » (Hymnes, VII, 21-22). Elle est un patrimoine et non plus la ville vivante que célébrait Pindare : « Ô toi la brillante, toi dont le front est couronné de violettes, toi que louent les poètes, rempart de la Grèce, illustre Athènes, divine cité » (Dithyrambes, V).

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Guy BURGEL : professeur à l'université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense

- Pierre LÉVÊQUE : professeur émérite de l'université de Franche-Comté

Classification

Médias

Autres références

-

ACHÈVEMENT DE LA DÉMOCRATIE ATHÉNIENNE

- Écrit par Christian HERMANSEN

- 279 mots

-

ACROPOLE D'ATHÈNES

- Écrit par Bernard HOLTZMANN

- 8 217 mots

- 9 médias

Presque toute ville grecque est composée de deux éléments que la configuration du site distingue d'emblée : ville haute et ville basse – celle-ci vouée à l'habitat et aux activités civiles et commerciales ; celle-là, l' acropole, réservée à la défense et aux dieux protecteurs...

-

INSTAURATION DE LA DÉMOCRATIE À ATHÈNES

- Écrit par Bernard HOLTZMANN

- 172 mots

Après le départ d'Athènes du tyran Hippias, second fils de Pisistrate, en — 510, les réformes radicales proposées par Clisthène, membre de la famille aristocratique des Alcméonides, mais chef du parti progressiste, sont adoptées. À l'ancienne structure clanique de la société...

-

AGORA

- Écrit par Martine Hélène FOURMONT

- 1 322 mots

- 1 média

À la fois « forme et esprit », l'agora, généralement située à un carrefour important du réseau urbain, matérialise remarquablement la notion de cité grecque. Elle incarne de façon si évidente cette notion que, dans sa Périégèse (X, iv, 1), Pausanias hésite à donner le...

-

ALCIBIADE (450-404 av. J.-C.)

- Écrit par Andrée POUGET

- 2 023 mots

La vie d'Alcibiade, à la fin du ve siècle avant J.-C., coïncide, à Athènes, avec une période de transformations profondes où l'esprit civique et les traditions cèdent devant les progrès de l'individualisme et de la critique. Alcibiade appartient déjà au ive siècle ; c'est...

-

ALCMÉONIDES LES

- Écrit par Claudine LEDUC

- 432 mots

Génos (ou clan) athénien qui parvient à l'archontat dès le ~ viie siècle et joue un rôle important dans l'histoire de la cité à l'époque archaïque. Singulière est sa place dans l'aristocratie athénienne : il n'est pas autochtone mais originaire de Pylos ; il ne dessert aucun culte de l'Attique...

-

ANTÉNOR (fin VIe s. av. J.-C.)

- Écrit par Bernard HOLTZMANN

- 348 mots

Sculpteur athénien, auteur d'un groupe en bronze représentant les « Tyrannoctones », Harmodios et Aristogiton, assassins du tyran Hipparque en ~ 514, et promus héros de la liberté par la démocratie naissante (Pausanias, I, 8, 5). Ce groupe, postérieur à 508 avant J.-C., fut emporté comme butin par...

- Afficher les 113 références

Voir aussi

- GREC ART

- IONIENS, histoire

- CÉCROPS

- AGLAURIDES

- ÉRECHTÉE

- EUPATRIDE

- ARCHONTES

- ARÉOPAGE

- AMPHICTYONIE

- HIPPIAS (mort en 490 av. J.-C.)

- HIPPARQUE (527-514 av. J.-C.)

- STRATÈGE

- HOPLITE

- HÉLIÉE

- DÉLOS LIGUE DE

- HÉRODE ATTICUS TIBÉRIUS CLAUDIUS (101-env. 177)

- ANTIQUE DROIT

- MIGRATIONS HISTOIRE DES

- PATRIARCALE SOCIÉTÉ

- GRECQUE COLONISATION

- GRECQUE RELIGION

- ROUTES & AUTOROUTES

- TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

- TRAGÉDIE ANTIQUE

- DÉMOCRATIES & POUVOIRS POPULAIRES DANS L'ANTIQUITÉ

- CITÉ ANTIQUE

- GRECQUE ANCIENNE LITTÉRATURE

- MIGRATIONS, Union européenne

- GÉOMÉTRIQUE STYLE, céramique

- ÉPHÉBIE

- GRECQUE PHILOSOPHIE

- TEMPLE, Grèce antique

- CÉRAMIQUE CIMETIÈRE DU

- GREC THÉÂTRE

- TRANSPORTS URBAINS

- GÉOGRAPHIE URBAINE

- MÉTRO

- GRÈCE, géographie

- GRÈCE, histoire, Antiquité

- GRÈCE, histoire, de 1830 à nos jours

- URBANISATION

- CÉRAMIQUE GRECQUE

- CHTHONIENNES DIVINITÉS

- ROME, l'Empire romain

- PEINTURE SUR VASE, Grèce antique

- GRECQUE SCULPTURE

- GRECQUE ARCHITECTURE

- ARGILE, poterie

- ATHÈNES JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ D' (2004)