ATOME

Article modifié le

Atomes exotiques

Un atome, dans le sens habituel du terme, est un système constitué par un noyau et un nuage d'électrons, liés par les interactions électromagnétiques.

Si l'on remplace un ou plusieurs électrons, ou le noyau, ou les deux systèmes, par d'autres particules liées entre elles par un des types d'interaction, on aura un atome exotique.

Le premier – et le plus simple – exemple d'un atome exotique est le positronium, constitué d'un électron lié à un positron. Il s'agit d'un système important pour vérifier les prédictions de l'électrodynamique quantique. Lorsqu'un positron est créé et traverse la matière, il perd de l'énergie par l'émission successive de photons et finit par être capturé par un électron. Avant que l'annihilation ait lieu (chute de l'électron dans le « trou ») avec production d'un certain nombre n de photons, le positron et l'électron forment un petit atome dont l'état fondamental, avec le nombre l = 0, est, soit un état 3S1 (triplet ; orthopositronium), le spin total du positronium étant s = 1, soit un état 1S0 (singulet ; parapositronium), avec un spin total nul ; s (s + 1)ℏ2 est la valeur propre de S2 ; le carré de l'opérateur du spin. Si l'on applique au vecteur d'état du positronium l'opération de conjugaison de charge (transformation des particules d'un état en antiparticules et vice versa), on trouve qu'un état quelconque du positronium, avec des nombres quantiques l et s définis, est un état propre de cet opérateur avec les valeurs propres (— 1)l + s ( la parité de conjugaison de charge du positronium). Comme la parité de conjugaison de charge de n photons (état final) est (— 1)n, et comme cette parité se conserve, on arrive aux règles de sélection suivantes :

– dans l'état 3S1(l = 0, S = 1), le positronium ne peut pas s'annihiler avec production d'un nombre pair de photons (il disparaît avec l'émission de trois photons) ;

– dans l'état 1S0 (l = 0, S = 0), le positronium ne peut pas disparaître en émettant un nombre impair de photons ; la réaction 1S0 →3 γ est interdite.

On a pu mesurer la structure fine de l'état fondamental du positronium (différence d'énergie entre 3S1 et 1S0) et la vie moyenne de l'orthopositronium (≈ 1,4 × 10–7 s) ainsi que celle du parapositronium (≈ 1,25 × 10–10 s).

Un autre atome exotique qui, encore, ne met en jeu que des leptons, est le muonium : un électron lié à un muon positif. Tandis que dans le positronium on a affaire à un système particule-antiparticule (et donc toutes les deux avec la même masse), le muonium est une espèce d'isotope de l'atome d'hydrogène, la masse du muon positif étant environ un neuvième de celle du proton. L'intérêt de ce système est l'étude des propriétés électrodynamiques du muon, en particulier son moment magnétique, aussi bien que les effets possibles des interactions faibles sur les niveaux énergétiques du muonium.

L' atome d'hélium muonique est un autre atome exotique découvert en 1975 qui est constitué d'un noyau atomique d'hélium (particule alpha) entouré d'un muon négatif et d'un électron. Comme le rayon d'une orbite atomique de Bohr est inversement proportionnel à la masse du corpuscule, l'électron a une orbite autour du noyau 4He environ deux cents fois plus large que celle du muon, et l'image de l'hélium muonique, si l'on utilise le modèle de Bohr, est représentée à la figure 7.

Comme le cœur de cet atome, formé du noyau 4He et du muon négatif μ—, a une charge résultante positive, et comme son moment magnétique est celui de μ—, cet atome est un système d'étude complémentaire au muonium.

Les atomes les plus exotiques sont les atomes artificiels fabriqués à partir de matériaux semi-conducteurs ou de pièges électromagnétiques. Dans ces cas, aucun objet ne joue le rôle de « noyau » atomique, mais on fait agir sur les électrons un champ électromagnétique qui leur impose un comportement « atomique ». Lorsqu'on injecte un ou plusieurs électrons dans ces structures, on observe des états stables ou excités dont les niveaux d'énergie sont quantifiés comme ceux des atomes naturels. Ainsi, les atomes artificiels réalisés par le physicien japonais Seijo Terucha à partir d'hétérostructures semi-conductrices sont des disques de quelques dizaines de nanomètres de diamètre dans lesquels les électrons se répartissent en couches et obéissent au principe d'exclusion de Pauli. Les « points quantiques » étudiés en vue de la mise au point d'une informatique quantique, sont d'autres exemples d'atomes artificiels. On peut aussi citer des dispositifs de piégeage des électrons réalisés à partir d'électrodes et de bobines magnétiques créant un champ confinant dans un espace pouvant atteindre quelques centimètres cubes.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- José LEITE LOPES : professeur de physique nucléaire, université Louis-Pasteur, directeur du groupe physique théorique et hautes énergies du Centre de recherche nucléaire de Strasbourg

Classification

Médias

Autres références

-

ATOME, notion d'

- Écrit par Bernard PIRE

- 1 499 mots

« Brique insécable » de la matière selon son étymologie, l'atome est le terme ultime de la division de la matière dans lequel les éléments chimiques conservent leur individualité. C'est la plus petite particule d'un élément qui existe à l'état libre ou combiné, les corps simples étant...

-

DESCRIPTION DE L'ATOME

- Écrit par Bernard PIRE

- 104 mots

Ernest Rutherford (1871-1937) propose en 1911 un modèle planétaire de l'atome. L'interprétation des résultats expérimentaux obtenus par ses collaborateurs Hans Geiger et Ernest Marsden sur la déviation violente des rayons α une mince feuille d'or lui permet de comprendre qu'un atome est...

-

AGRÉGATS, physico-chimie

- Écrit par Jean FARGES et Rémi JULLIEN

- 1 616 mots

- 7 médias

...nombreuses méthodes physiques utilisées, la spectrométrie de masse est la plus importante. Elle permet en effet de classer les agrégats selon le nombre N d'atomes ou de molécules qu'ils contiennent. Ainsi, les spectres de masses, pour certaines valeurs de N appelées « nombres magiques », font apparaître... -

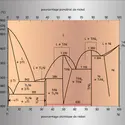

ALLIAGES

- Écrit par Jean-Claude GACHON

- 7 363 mots

- 5 médias

La seconde voie non expérimentale est celle de la théorie physique de l'état solide.Les atomes interagissent entre eux par l'intermédiaire de leurs couches électroniques externes, lesquelles sont bien décrites par la mécanique quantique. Des modèles des alliages ont été construits pour essayer,... -

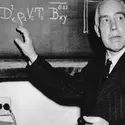

BOHR ATOME DE

- Écrit par Bernard PIRE

- 369 mots

- 1 média

Deux ans après avoir soutenu sa thèse sur la théorie électronique des métaux, le physicien danois Niels Bohr (1885-1962) écrit en 1913 trois articles fondamentaux qui révolutionnent la compréhension de la structure de la matière. Le premier, paru le 5 avril dans le Philosophical Magazine...

-

ATOME HABILLÉ

- Écrit par Bernard CAGNAC

- 424 mots

La théorie de l'« atome habillé » est une méthode de mécanique quantique permettant de calculer de manière simple et facile à interpréter les phénomènes qui se produisent lorsqu'un atome interagit avec un champ électromagnétique très intense résonnant ou voisin d'une résonance...

- Afficher les 87 références

Voir aussi

- FRÉQUENCE, physique

- ONDE ou RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- ABSORPTION, physique

- ISOTOPES

- POSITONIUM ou POSITRONIUM

- ORBITALES ATOMIQUES

- NOYAU ATOMIQUE

- INTERACTIONS MOLÉCULAIRES

- ÉMISSION, physique

- HAMILTONIEN

- SCHRÖDINGER ÉQUATION DE

- CRISTAL IONIQUE

- AVOGADRO LOI D'

- GAY-LUSSAC LOI DE

- SCIENCES HISTOIRE DES, XIXe s.

- MÉCANIQUE ONDULATOIRE

- MUONS

- EXCITATION, physique

- CHARGE ÉLECTRIQUE

- QUANTIQUES NOMBRES

- TRANSITION, physique

- COVALENTE LIAISON

- FONCTION D'ONDE

- COUCHES ÉLECTRONIQUES

- ÉNERGIE POTENTIELLE

- SCIENCES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge

- BREMSSTRAHLUNG ou RAYONNEMENT DE FREINAGE

- ÉMISSION SPONTANÉE

- ÉMISSION STIMULÉE ou ÉMISSION INDUITE

- HÉLIUM

- ÉLÉMENTS CHIMIQUES

- PROPORTIONS LOI DES, chimie

- QUANTIQUE MÉCANIQUE

- PAULI PRINCIPE D'EXCLUSION DE

- POSITONS ou POSITRONS

- SOLIDES PHYSIQUE DES

- HEISENBERG RELATIONS DE ou RELATIONS D'INCERTITUDE

- COMMUTATION RELATION DE

- RÈGLES DE SÉLECTION, physique

- ÉLECTRONIQUE STRUCTURE

- FRANCK & HERTZ EXPÉRIENCE DE

- RYDBERG FORMULE DE

- PROBABILITÉ DE TRANSITION

- PÉRIODIQUE CLASSIFICATION

- NIVEAU, physique atomique

- CONFIGURATION ÉLECTRONIQUE

- MUONIUM

- ATOME ARTIFICIEL

- CHIMIE HISTOIRE DE LA

- ATOME EXOTIQUE

- HÉLIUM MUONIQUE

- SPECTRE, optique

- MOMENT CINÉTIQUE ou MOMENT ANGULAIRE

- AVOGADRO NOMBRE D'

- RYDBERG CONSTANTE DE

- RAIE SPECTRALE

- RUTHERFORD ATOME DE

- DUALITÉ ONDE-CORPUSCULE

- LENNARD-JONES POTENTIEL DE

- PHYSIQUE HISTOIRE DE LA

- SCIENCES HISTOIRE DES

- ÉTAT QUANTIQUE