ATTITUDE

Article modifié le

Mesure des attitudes

Parce qu'elle implique l'idée de degré ou d'intensité, la notion d'attitude soulève un problème méthodologique important : celui de la détermination de cette intensité. On parle alors de la « mesure des attitudes ». À première vue, le problème prend l'allure d'un défi. Comment, en effet, mesurer ce qui, par définition, est inobservable et inobservé ?

Là aussi, psychologues sociaux et sociologues bénéficiaient d'un précédent dans le domaine de la psychologie, celui de Spearman, qui avait publié, en 1904, un article intitulé « General Intelligence, Objectively Determined and Measured ». En effet, l'intelligence ne peut, elle non plus, être observée. La logique de la procédure de Spearman est la suivante :

Imaginons que nous ayons fait subir à une population de sujets un ensemble d'épreuves. La quantité xij mesure la réussite du sujet i à l'épreuve j. Appelons Fi l'intelligence du sujet i. Si la tâche j met au jour cette faculté générale que le sens commun désigne par le vocable d'intelligence, xij est une fonction de Fi. De même, la réussite du sujet k à l'épreuve j est une fonction de Fk. En faisant des hypothèses analogues sur les autres épreuves, on obtient le modèle général suivant :

Ce modèle signifie que la réussite d'un sujet à épreuve est une fonction de son intelligence Fi, et d'autres facteurs propres à l'épreuve, à savoir lij. Quant au coefficient aj, il indique que la part de l'intelligence peut être différente dans la réussite à l'épreuve j et dans la réussite à l'épreuve k. Dans ce cas, aj sera différent de ak.

Moyennant certaines hypothèses supplémentaires, on peut, d'une part, déterminer la validité du modèle, d'autre part, le résoudre, s'il est valide, et connaître ainsi les quantités aj, qui mesurent la dépendance relative de la réussite aux différentes épreuves par rapport au facteur intelligence. En utilisant cette information, on peut ensuite construire une mesure d'intelligence.

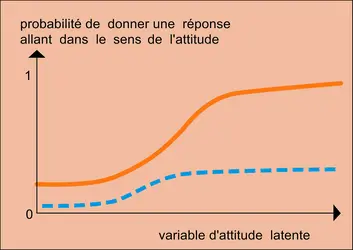

C'est une logique analogue qui est utilisée dans la plupart des modèles de mesure des attitudes. Dans l'analyse des structures latentes, Lazarsfeld suppose qu'une attitude peut être représentée comme une variable continue latente. Selon l'intensité de cette attitude chez un sujet déterminé, ce dernier va avoir une probabilité différente de répondre d'une certaine manière à une question donnée. Ainsi, plus on est antisémite, plus la probabilité de répondre négativement à la question : « Consentiriez-vous à épouser un juif ? » est élevée. Cette idée peut être représentée par une ligne comme la courbe en trait continu indiquée sur la figure. À une autre question correspondrait une autre courbe de probabilité. En conséquence, on peut imaginer que la question : « Répugneriez-vous à avoir des relations d'amitié avec des juifs ? » aurait une forme différente de la première : à niveau d'antisémitisme égal, une réponse antisémite à cette question est sans doute moins probable qu'à la précédente ; la courbe hypothétique correspondante est représentée en pointillés sur la figure.

L'analyse des structures latentes permet, sous certaines conditions, étant donné les réponses à un ensemble de questions d'attitudes, de déterminer des caractéristiques de ces courbes de probabilité et, par suite, de localiser un individu sur la variable latente à partir de ses réponses aux questions.

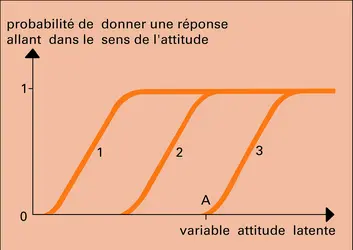

Dans le domaine de la mesure des attitudes, le principal pionnier est L. Thurstone, qui publia en 1928 l'article « Attitudes can be measured ». Les méthodes de Thurstone reposent sur des modèles incluant des hypothèses relativement fortes. C'est pourquoi on ne s'en sert plus guère aujourd'hui. Après Thurstone, on a surtout utilisé des méthodes empiriques ne passant pas par l'intermédiaire de modèles mathématiques. Grosso modo, ces méthodes, comme les échelles de Likert, déterminent la validité des indicateurs particuliers (représentés en général par les réponses à un ensemble de questions) en analysant la structure de leurs intercorrélations. Après la Seconde Guerre mondiale, on a assisté, avec les travaux de Guttman et de Lazarsfeld notamment, à un regain d'intérêt pour les modèles de mesure. Un des modèles les plus utilisés est appelé échelle de Guttman, ou modèle hiérarchique. Traduit dans la conceptualisation de l'analyse des structures latentes, ce modèle peut être décrit par la figure.

Dans ce modèle, on admet que, jusqu'à un certain seuil sur la variable d'attitude latente, la probabilité d'une réponse allant dans le sens de l'attitude est nulle, puisqu'elle croît brutalement jusqu'à 1. En examinant attentivement la figure, on voit que ce modèle à une conséquence immédiate – s'il est vérifié – c'est qu'une personne ne peut donner une réponse allant dans le sens de l'attitude (disons brièvement une réponse positive) à la question 3 que si elle a donné une réponse positive aux questions 1 et 2. De même, une réponse positive à la question 2 implique une réponse positive à la question 1. En effet, un individu situé par exemple au point A de la variable d'attitude, et ayant une probabilité presque égale à 1 de répondre positivement à la question 2, a une probabilité égale à 1 de répondre positivement à la question 1. Bref, à mesure qu'on se déplace sur la variable d'attitude vers la droite, on voit apparaître des configurations ordonnées de réponses aux questions 1, 2 et 3 : −, + −, + + −, + + +. De façon générale, on dit que le modèle « hiérarchique » est attesté lorsqu'on peut ranger un ensemble d'indicateurs de manière à obtenir des configurations de réponses hiérarchisées comme la suivante : Questions 1 2 3 4 5 + + + + + + + + + – + + + – – + + – – – + – – – – – – – – –

En d'autres termes, ce modèle exclut qu'on observe empiriquement des configurations telles que + – – + – ou + – + + –.

Dans de très nombreux cas, un ensemble de questions d'attitudes fait apparaître au moins de façon approchée, une structure hiérarchique de ce genre (cf. « Un modèle de transitivité complète entre items hiérarchisés », de Jacques Maître). Lorsqu'une telle structure est présente, elle permet immédiatement de ranger les individus d'une population dans des classes correspondantes à des intensités d'attitudes hiérarchisées.

Le problème de la mesure des attitudes a donné lieu à des recherches de mathématiques appliquées extrêmement variées. Il est incontestable que cette fécondité méthodologique de la notion d'attitude explique, à côté des facteurs déjà mentionnés, l'importance de cette notion dans les sciences sociales modernes.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Raymond BOUDON : membre de l'Académie des sciences morales et politiques, professeur à l'université de Paris-IV-Sorbonne

Classification

Médias

Autres références

-

ADAPTATION - Adaptation sociale

- Écrit par Raymond BOUDON

- 2 258 mots

- 1 média

... La première est représentée par exemple par les travaux de T. W. Adorno et de ses collaborateurs sur la Personnalité autoritaire : certaines attitudes sont enracinées au plus profond de la personnalité, elles en composent d'une certaine manière la structure ou sont les symptômes d'un certain... -

CONFLITS SOCIAUX

- Écrit par Alain TOURAINE

- 15 444 mots

- 8 médias

...se croiser que dans l'aire où ils sont tous les deux amicaux. Mais le cas est de faible intérêt puisqu'il ne s'agit pas d'une véritable interaction, l' attitude de chacun des acteurs étant constante. Le saint répond à l'autre par des attitudes toujours amicales, mais d'autant plus fortes que celui-ci... -

CONSOMMATION - Comportement du consommateur

- Écrit par Bernard DUBOIS et Marc VANHUELE

- 9 032 mots

- 1 média

On appelle attitude une prédisposition à penser et à agir dans un sens particulier (favorable ou défavorable) vis-à-vis d'un objet, d'une personne ou d'une idée. Une attitude se compose de trois éléments : les croyances que l'on entretient vis-à-vis de cet objet, les sentiments qu'on éprouve à son endroit... -

ENGAGEMENT

- Écrit par Jean LADRIÈRE , Jacques LECARME et Christiane MOATTI

- 11 617 mots

- 1 média

La conduite d'engagement est un type d'attitude qui consiste à assumer activement une situation, un état de choses, une entreprise, une action en cours. Elle s'oppose aux attitudes de retrait, d'indifférence, de non-participation. Elle doit, bien entendu, se traduire par des actes, mais,... - Afficher les 9 références

Voir aussi