BABYLONE

Article modifié le

Babylone, qui doit à son prestige un passé légendaire et une étymologie « populaire » (Babylone, Porte du dieu), avait une réalité politique. Elle apparaît brusquement comme une grande ville, et, de 1894 à 301 environ avant J.-C., des Amorrites aux Macédoniens, des conquérants étrangers la choisissent comme capitale, y fondent des dynasties et construisent là forteresses, murailles, palais et temples, avec des dimensions toujours plus imposantes. Centre intellectuel de l' Orient, elle est, par excellence, la ville des scribes employant l'écriture cunéiforme pour des buts nobles : écrivant en sumérien ou en akkadien, ils composent ou copient des œuvres liturgiques, « scientifiques » et littéraires. Une forte valeur symbolique est liée à cette grande capitale qui, avec ses monuments, a impressionné le peuple de la Bible. Déjà, un récit de la Genèse y avait situé la tour de Babel, symbole de l'orgueil humain. Plus tard, les Prophètes annoncent que les rois de Juda, infidèles à Dieu, seront châtiés par le souverain de Babylone ; mais, lorsque ce dernier a profané le Temple de Jérusalem, les porte-parole de Dieu déclarent que Babylone sera châtiée, et font d'elle la Grande Prostituée, symbole du mal (ainsi l'Apocalypse appellera Rome « Babylone la Grande »). Cessant d'être une capitale (301 env. av. J.-C.), Babylone est abandonnée par sa population au début de notre ère. Recherchée par les voyageurs du Moyen Âge et des Temps modernes, elle est fouillée à partir de 1899. Les tablettes et les monuments de la dynastie chaldéenne (626-539) – comme le palais d'Été ou la porte d'Ishtar – sont dégagés. Mais la remontée de la nappe phréatique interdit l'accès aux couches plus profondes. La Babylone de Hammourabi se dérobe encore.

Histoire

Les origines

Les Anciens expliquaient le nom antique de Babylone (Babilou) comme signifiant Porte du dieu (bab-ili, en akkadien). Les Modernes ne voient là qu'une étymologie populaire et rejettent toute parenté de babilou avec l'akkadien ou le sumérien ; le mot appartiendrait à une langue fort ancienne, encore inconnue.

Et bien plus, une bonne partie de l'histoire de la cité nous échappe. Babylone est restée longtemps une petite ville ; par ailleurs, la remontée de la nappe phréatique jusqu'aux couches du IIe millénaire nous prive d'une masse de documents locaux. Les premières mentions sûres faites de Babylone datent de la IIIe dynastie d'Our.

La Ire dynastie de Babylone (1894-1595)

La Ire dynastie de Babylone est aussi appelée la dynastie amorrite, car elle est fondée par un de ces Sémites qui parcourent la steppe pastorale de l'Amourrou (l'Ouest en langue sémitique). La basse Mésopotamie a subi, vers la fin du xxe siècle, une nouvelle invasion de ces groupes nomades, et un de leurs chefs, Sou-aboum (1894-1881), s'installe à Babylone où il prend le titre royal. Sa famille, qui régnera là pendant trois siècles, et sa tribu se laissent très vite assimiler par les citadins dont ils adoptent la vie sédentaire, le parler sémitique (le babylonien, variante locale de l'akkadien) et les cultes.

La nouvelle « ville de royauté » rivalise bientôt avec celles d'Isin et de Larsa (en Sumer), qui prétendaient prolonger l'empire des rois d'Our, disparu depuis 2002. Mais la basse Mésopotamie, partagée entre trois royaumes et une douzaine de principautés, connaît longtemps des luttes mesquines, au cours desquelles la suzeraineté passe rapidement d'un État à l'autre. Les premiers rois de Babylone se distinguent par de nombreux travaux, fortifications, canaux, temples (connus seulement par les inscriptions) ; c'est le signe de l'enrichissement de leur cité, qui exploite un riche terroir et dont les notables pratiquent le prêt et le grand commerce. Puis des royaumes étrangers à la région, Eshnounna, Assour, Mari, l'Élam, tentent d'imposer leur suzeraineté en basse Mésopotamie ; Babylone est un moment vassale de Shamshi-Adad Ier (1813 env.-1783), qui possède déjà, d'Assour à Mari, toute la haute Mésopotamie, mais la situation est complètement renversée au cours du règne du Babylonien Hammourabi.

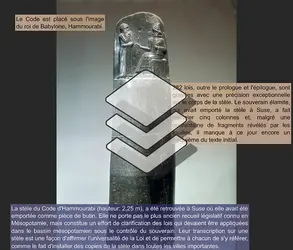

L'abondance des textes administratifs datés de son règne et retrouvés à Sippar, Nippour, Larsa, ainsi que le caractère unique du Code qui porte son nom ont entraîné les historiens à exagérer les talents et les réalisations de ce roi, qui a surtout eu le mérite de savoir attendre son heure. Il écrase alors ses adversaires épuisés par des guerres incohérentes, annexe toute une série de « villes de royauté » (Larsa, 1763 ; Mari, 1759 ; Eshnounna, 1755) et aide Ishmé-Dagan Ier, héritier de Shamshi-Adad Ier, à récupérer sa cité d'Assour, occupée par les Soubaréens (princes du nord-est de la Mésopotamie). Hammourabi se retrouve maître d'un empire qui comprend toute la basse Mésopotamie et une partie de la haute Mésopotamie ; mais, sur ce territoire plus petit que celui où régnait la IIIe dynastie d'Our, il ne reste plus de dynastie locale, et les villes sont administrées par des fidèles du roi, qui les surveille étroitement. C'est là d'ailleurs une construction éphémère, terminée seulement à la fin du règne de Hammourabi et qui ne survit pas à son fondateur.

En effet, si Babylone est maintenant la première ville du Proche-Orient par son activité, sa richesse et sans doute déjà par son activité intellectuelle, les autres cités de basse Mésopotamie, qui se souviennent de leur passé glorieux, n'ont pas renoncé à recouvrer leur indépendance. Samsou-ilouna (1749-1712), fils et successeur de Hammourabi, doit faire face aux révoltes des villes et des tribus, et, finalement, une partie de Sumer lui échappe et reconnaît une dynastie dite du Pays de la Mer (la région d'accès difficile, aux bouches de l'Euphrate et du Tigre), qui durera plus longtemps (1735 env.-1530) que celle des Amorrites. En outre, l'héritier du grand roi a, dès 1740, subi le choc des Kassites (un peuple à moitié barbare sorti du Zagros central) ; ces envahisseurs n'ont pu atteindre la basse Mésopotamie, mais une partie s'est installée, sous une dynastie nationale fondée en 1735, au voisinage de la Babylonie, peut-être dans la région de Hana, sur l'Euphrate moyen. Les derniers successeurs de Hammourabi règnent sur un territoire réduit, mais sans difficultés supplémentaires jusqu'à l'attaque du roi hittite Mursili Ier, qui prend et pille Babylone et met fin à la dynastie amorrite dont le dernier représentant doit avoir péri lors de sa défaite (1595).

La dynastie kassite à Babylone (1595 env.-1153)

Tandis que l'armée hittite se retire avec son butin dans la lointaine Anatolie, le roi du Pays de la Mer accapare une partie du domaine babylonien, mais la capitale est occupée presque aussitôt, semble-t-il, par les Kassites. On sait que la dynastie de ce peuple dure cinq cent soixante-seize ans (chiffre conventionnel), de sa fondation (1735 env.), en un lieu encore inconnu, à sa ruine par l' Élam (1150 env.), mais l'histoire de ses rois nous échappe presque complètement jusqu'au xive siècle. Agoum II ramène en 1571 dans leurs temples de Babylone les statues de Mardouk, le dieu de la ville, et de son épouse divine Tsarpanitoum, enlevées par les Hittites ; ses titres, « roi du vaste pays de Babylone, du pays des Kassites » et d'un certain nombre de peuples du Zagros central, indiquent un empire basé à la fois sur la montagne et sur la plaine. Vers 1530, le royaume kassite annexe le Pays de la Mer, dont la dynastie s'est éteinte. On peut dès lors donner à la basse Mésopotamie le nom de Babylonie, car aucune cité de Sumer (le Sud) ou d'Akkad (le Nord) ne viendra plus rompre l'unité de ce pays en contestant la prédominance de la capitale.

Ayant définitivement éclipsé les vieux centres de la culture sumérienne, la capitale les remplace à la tête du mouvement intellectuel mésopotamien, plus dynamique que jamais ; son influence s'étend à la majeure partie du Proche-Orient et surtout à l' Assyrie dont les scribes se mettent à l'école de leurs voisins du Sud. Les lettrés de Babylone constituent peu à peu les grandes collections de textes religieux, littéraires, divinatoires et scientifiques (lexiques, problèmes d'arithmétique, recettes médicales et pharmaceutiques) ; ils traduisent les œuvres sumériennes, d'interprétation difficile, en babylonien. D'autres scribes continuent à tenir la comptabilité du palais et des temples et à rédiger les innombrables contrats des milieux d'affaires.

La faiblesse du pouvoir royal à cette époque nous est révélée par les textes des koudourrou (stèles qui, suivant un usage traditionnel en Mésopotamie, placent sous la protection des dieux les donations de terre et les immunités accordées par les souverains). En outre, les relations accrues avec les grands États du Proche-Orient amènent les scribes, qui sont chargés également de la correspondance avec les cours étrangères, à faire désormais œuvre d'historiens en rédigeant des chroniques qui manifestent une impartialité inconnue dans les autres pays ; peut-être est-ce là l'indice de l'indifférence éprouvée par le personnel des temples des grands dieux à l'égard de ce pouvoir éphémère qu'est la royauté humaine. À partir des Lettres d'Amarna (archives diplomatiques égyptiennes de la première moitié du xive siècle retrouvées sur ce site qui fut celui du palais d'Akhenaton), on voit se développer l'hostilité des rois de Babylone à l'égard de l'Assyrie qui, disent-ils, avait été leur vassale et tend à devenir une puissance. La dynastie kassite, qui doit un moment accepter la protection de l'Assyrien Assour-ouballith Ier (1365-1330), se ressaisit, et Kourigalzou II (1346-env. 1325) conquiert l'Élam ; mais ce pays, se réunifiant à la fin du xive siècle, échappe à la domination babylonienne. C'est le début d'un conflit chronique qui oppose les trois royaumes (Assour, Babylone, Élam) et qui est particulièrement acharné entre l'Assyrie et la Babylonie. Longtemps, ces deux États se disputent le pays à l'est du Tigre qui permet de contrôler les caravanes venant d'Iran. Puis l'équilibre est rompu avec l'Assyrien Toukoulti-Ninourta Ier (1245-1208) qui bat et fait prisonnier le Kassite Kashtiliash IV et se proclame roi de Sumer et d'Akkad, roi de Babylone, roi de Kardouniash (nouveau nom de la Babylonie). Mais la domination assyrienne provoque un soulèvement de l'aristocratie locale, qui rétablit la dynastie kassite en la personne d'Adad-shouma-outsour (1217-1187). Celui-ci chasse définitivement les envahisseurs (1203) et, profitant de l'anarchie qui sévit en Assyrie, la vassalise un moment. Un roi assyrien qui avait attaqué Adad-shouma-outsour est vaincu par le Babylonien et livré au vainqueur par les Grands de l'Assyrie (1193). Mais c'est l'attaque de l'Assyrien Assourdan Ier (1156) qui affaiblit la dynastie kassite au point de la laisser sans défense devant les Élamites venus piller les riches cités de Mésopotamie. L'avant-dernier roi kassite est emmené captif en Élam (1153), ainsi que les grands de son peuple et les ex-voto des temples babyloniens que les archéologues français retrouveront à Suse au début du xxe siècle.

L'épopée de Mardouk et de Nabuchodonosor Ier (XIIe s.)

Un certain nombre de Kassites sont restés en basse Mésopotamie, et ils joueront encore un rôle important dans la société et l'armée babyloniennes. Mais, après 1153, la royauté passe à des rois de langue sémitique. C'est d'abord la dynastie d'Isin (en Sumer), qui a pris la tête d'un soulèvement national contre les Élamites qui tentaient de se maintenir dans leur conquête. Après son installation à Babylone, elle reprend la politique traditionnelle en essayant de vassaliser le royaume assyrien et parvient à se faire restituer (1134) les statues de Mardouk et de Tsarpanitoum enlevées par Toukoulti-Ninourta Ier en 1203. Mais à peine ces idoles ont-elles réintégré leurs sanctuaires qu'elles sont enlevées par un nouveau raid des Élamites (1129). Nabuchodonosor Ier (1124-1103), troisième roi de la dynastie d'Isin, est un grand guerrier : il fait campagne dans le Zagros central et en Assyrie, dont il assiège même la capitale ; surtout, il met en déroute le roi d'Élam et, après avoir pillé le pays vaincu, il ramène à Babylone les statues du couple divin.

Cette revanche éclatante – l'Élam tombe alors dans une anarchie qui durera quatre siècles – vaut au vainqueur une réputation de héros. Les scribes exaltent également Mardouk qui, après ce retour triomphal, achève d'éclipser les divinités protectrices des autres cités de basse Mésopotamie et de mériter le surnom de Bêl (Seigneur, en babylonien). Désormais, à chaque changement de règne, le roi va « saisir la main de Bêl » en un geste symbolique qui lui confère le pouvoir. C'est alors, semble-t-il, que le clergé de la capitale donne sa forme définitive au rituel de la grande fête du Nouvel An, qui se déroule à l'équinoxe de printemps. Durant les sept premiers jours, la population se lamente sur le sort de Mardouk qui est mort et séjourne sous terre ; son retour est préparé par les prêtres qui purifient les temples, récitent et miment l' Enouma élish (en babylonien, « Lorsqu'en haut », premiers mots du poème qui exalte les hauts faits de Mardouk, vainqueur des puissances maléfiques et organisateur du Cosmos). De façon symbolique, le grand prêtre humilie le roi et le contraint à faire pénitence, puis lui rend les insignes de la royauté dont il s'était dépouillé. Le huitième jour, Mardouk reparaît, et les dieux des cités de Babylonie, dont les idoles ont été rassemblées dans la capitale, lui confèrent le pouvoir suprême. Il part alors pour la « maison de campagne » de la Fête, située un peu à l'extérieur de la cité. Le onzième jour, il en revient en une procession triomphale et on va célébrer son union avec Tsarpanitoum ; alors, les dieux proclament des destins favorables à Babylone pour une nouvelle année.

La poussée des Araméens, le déclin de la monarchie (XIe-VIIIe s.)

Comme les autres pays civilisés de l'Asie occidentale, la Babylonie subit des attaques des Araméens, pasteurs nomades sortis du désert de Syrie, qui pillent les campagnes et attaquent les caravanes, échappant aux armées régulières.

Le prestige royal s'en ressent : le trône de Babylone est fréquemment usurpé, les dynasties ne durent guère. Incapables de défendre leurs cités, les souverains doivent leur concéder une large autonomie sous la direction des clergés locaux. Les citadins riches achètent la protection des Araméens en leur abandonnant une partie de leurs terres. Les tribus qui commencent à se fixer forment à l'intérieur de l'État babylonien autant de petits royaumes dont les chefs, donnant l'exemple à leurs guerriers, tendent à adopter la civilisation des citadins. Mais, sur le pourtour de la basse Mésopotamie et spécialement au Pays de la Mer – le traditionnel refuge des insoumis –, l'esprit guerrier est maintenu par l'arrivée continuelle de nombreux nomades, parmi lesquels on remarque, à partir du viiie siècle, une foule d'Arabes.

L'appui de ces auxiliaires incite les rois de Babylone à reprendre la guerre traditionnelle contre l'Assyrie, au moment où cette dernière, en plein relèvement, entreprend de refouler les Araméens qui l'ont si longtemps harcelée. L'Assyrien Adad-nirari II (911-891), attaqué par les Babyloniens, vainc successivement deux de leurs rois ; il a la sagesse de se réconcilier avec le second et peut ainsi inaugurer ce protectorat que la cour assyrienne exercera pendant près de deux siècles sur l'État du Sud. Cette modération, inhabituelle chez les cruels Assyriens, s'explique par le prestige que possèdent à leurs yeux les dieux, les prêtres et les scribes des cités babyloniennes : c'est l'époque où l'Assyrie adopte le culte de Mardouk et de Nabou (dieu de l'Écriture et protecteur de la ville de Barsippa, au sud de Babylone). Les rois d'Assyrie prennent donc l'habitude d'aller périodiquement châtier quelque tribu araméenne pour le compte de leurs vassaux babyloniens, et de terminer leur expédition par un pèlerinage aux villes saintes de basse Mésopotamie.

Prompts à invoquer le secours des Assyriens contre un prétendant ou contre un groupe de nomades particulièrement exigeants, les rois de Babylone n'en tentent pas moins de secouer ce joug incommode. Ainsi, en 878, l'un d'eux essaie de secourir les Araméens du moyen Euphrate attaqués par l'Assyrien Assour-natsir-apli II ; ce dernier, vainqueur, déclare avoir frappé de terreur le pays de Kaldou. C'est la première mention des Chaldéens, cette grande fédération de tribus araméennes, qui sont déjà au service du roi de Babylone. Les hommes sortis de la steppe forment bientôt la majorité de la population de la basse Mésopotamie qui dans son ensemble parle maintenant l'araméen, et, au viiie siècle, les rois de Babylone sont d'origine chaldéenne, mais leur domination, acceptée par les citadins, n'est pas plus solide que celle de leurs prédécesseurs.

Les rois assyriens à Babylone (729-626)

Les souverains de l'Assyrie ne peuvent supporter indéfiniment les attaques des Araméens de basse Mésopotamie contre leur propre royaume. Pour mettre fin à cette anarchie dangereuse et peut-être pour devancer une intervention de l'Élam qui vient de se réunifier, Toukoulti-apil-esharra III détrône le roi de Babylone et se fait proclamer souverain dans cette ville sous le nom de règne de Poulou (729), indiquant par là que la Babylonie n'est pas annexée à l'Assyrie. Mais, tout comme les turbulents Araméens, les citadins du royaume du Sud, mus par un véritable esprit national, refuseront la domination des rois assyriens, qui se vengeront cruellement des révoltes incessantes de leurs nouveaux sujets.

Si Shoulman-asharédou V (726-722) succède à son père, à Babylone, sous le nom d'Ouloulaï, lors du changement de règne, le trône babylonien est saisi par le Chaldéen Mardouk-apal-iddin II (le Mérodach-Baladan de la Bible), roi du Pays de la Mer, qui est protégé par les Élamites. Mais l'Assyrien Sargon II (721-705), ayant assuré sa domination sur le reste de l'Asie occidentale, s'empare de Babylone, où il néglige de prendre un nom de règne particulier. À l'avènement de son fils, Sin-ahé-ériba (704-681), en Assyrie, le désordre s'installe à Babylone. Pendant plusieurs années, l'Assyrien tente de régner à Babylone par personne interposée (un Babylonien, puis son propre fils), mais la Babylonie est sans cesse soulevée par des prétendants chaldéens appuyés par l'Élam. Rentré une nouvelle fois en vainqueur dans la capitale (689), Sin-ahé-ériba la fait détruire, et l'eau de l'Euphrate passe sur les ruines de ses temples.

L'assassinat du conquérant par deux de ses fils est attribué à la vengeance divine ; aussi le nouveau roi d'Assyrie, Assour-ah-iddin (680-669), adopte-t-il une politique de conciliation. Il fait reconstruire les temples de Babylone et constitue un petit royaume de Babylone pour son fils aîné, Shamash-shoum-oukin, qui restera vassal cadet de son cadet, Assourbanipal (669-630 env.). Mais le nouveau roi de Babylone ne peut supporter longtemps cette position subordonnée et se révolte contre son frère (652) ; vaincu, il périt dans l'incendie de son palais (648), et Assourbanipal le remplace par un vassal babylonien, Kandalanou (648-627).

La dynastie chaldéenne (627-539), les splendeurs de Babylone

Après la mort de Kandalanou, le trône de Babylone est saisi par le Chaldéen Nabou-apla-outsour (626-605), qui fonde une dynastie. Après avoir éliminé les garnisons assyriennes, il part à l'attaque de l'Assyrie qui est finalement détruite avec l'aide du roi mède Cyaxare : malgré l'intervention tardive de l' Égypte en faveur des Assyriens, Assour tombe en 614 et Ninive en 612. Le pharaon Néchao est battu à Kargamish (605), sur l'Euphrate, et contraint d'évacuer la Syrie par le Babylonien Nabuchodonosor II (604-562), qui succède bientôt à son père. Le nouveau roi, qui ne parvient pas à conquérir l'Égypte, détruit le royaume de Juda (587) et oblige Tyr bloquée (585-572) à capituler. Sa domination sur l'ensemble du couloir syrien et le nord de l'Arabie lui permet de contrôler le grand commerce qui fait de nouveau la fortune des villes de basse Mésopotamie et surtout de Babylone.

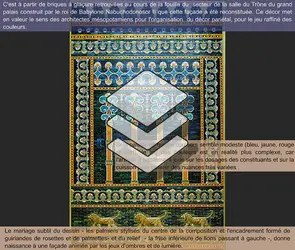

Pendant que les scribes continuent à recopier les textes sacrés et à perfectionner l'observation astronomique pour les besoins de l'astrologie, leur souverain consacre ses revenus et une bonne part de ses activités aux travaux commencés par son père. Contre la menace des Iraniens, l'isthme entre l'Euphrate et le Tigre, à 40 kilomètres au nord de Babylone, est barré par un canal et une muraille (« mur des Mèdes »). Séparées par l'Euphrate et reliées par un pont de 115 mètres, les deux moitiés de Babylone, la ville neuve à l'ouest, la vieille ville à l'est, sont entourées d'une double muraille (dont les murs ont respectivement 6,50 m et 3,75 m d'épaisseur), complétée par des canaux. À l'est de l'Euphrate, une enceinte plus longue englobe le palais d'Été. Les fouilleurs, opérant sur des bâtiments maintes fois pillés et rongés par les intempéries, ont reconnu outre ces fortifications quelques-uns seulement des monuments de la vieille ville, mais c'était assez pour démontrer le caractère fantaisiste de la description d'Hérodote. Au nord-ouest, une acropole portait la citadelle et le trésor et dominait le palais royal (322 m × 190 m), dont une petite partie semble avoir constitué les « jardins suspendus ». Au cœur de la cité s'élevaient le temple de Mardouk (85 m × 80 m), l'E.SAG. IL (« Maison à tête haute », en sumérien) et sa ziggourat (91 m à la base et autant de haut), l'E.TEMEN. AN.KI (« Maison fondement du ciel et de la terre »), qui est peut-être la tour de Babel. Une voie processionnelle, dallée et bordée de murs à reliefs de brique émaillée, conduisait l'idole de Mardouk de la Maison de la fête (un peu au nord de la vieille ville) jusqu'à l'E. SAG. IL en passant par la porte d'Ishtar (conservée jusqu'à 12 m de hauteur). Les artistes du temps ne représentaient plus les dieux que par leurs symboles : aussi la Porte et la Voie sacrée sont-elles ornées de frises figurant le dragon de Mardouk, le lion d'Ishtar et le taureau d'Adad (le dieu de l'Orage).

Les dominations étrangères, le déclin de Babylone (VIe s. av. J.-C.-Ier s. apr. J.-C.)

Plus guerrier qu'on ne le pense généralement, le royaume néo-babylonien tient tête aux États voisins et défend les merveilles de ses cités restaurées. Mais Nabuchodonosor n'a que des successeurs médiocres ; le seul qui se maintienne quelque temps sur le trône, Nabonide (556-539), suscite par ses bizarreries une solide impopularité et doit passer huit ans loin de sa capitale dans l'oasis arabe de Teima (actuellement Taima', au nord de Médine). Son domaine est peu à peu rongé par le Perse Cyrus (555 env.-530), qui s'est d'abord emparé de l'empire mède. En 539, une dernière campagne des Perses amène leur souverain dans Babylone : le conquérant se proclame roi de Babylone et honore les dieux de basse Mésopotamie ; ses successeurs, qui ont souvent leur résidence d'hiver dans la grande ville de l'Euphrate, entretiennent ses palais, Artaxerxès III y fait construire un Apadana (343 env.), et d'innombrables tablettes attestent la prospérité de Babylone à cette époque. Mais l'esprit national y est encore très fort : en 522-521, profitant de la crise de succession qui vient d'éclater chez les Perses, les Babyloniens proclament rois successivement deux aventuriers qui se prétendent fils de Nabonide et qui sont pris et mis à mort par Darius Ier. Vers 477, une révolte analogue réprimée par Xerxès Ier amène le roi des Perses à supprimer de sa titulature toute référence au royaume de Babylone.

Alexandre le Grand, qui s'était emparé de la grande ville en 331, décide d'y installer la capitale de son empire et y meurt en 323. La satrapie de Babylonie, attribuée en 321 au Macédonien Séleucos, est le point de départ du grand royaume asiatique (dit de Syrie) fondé par cet officier d'Alexandre. Séleucos, chassé de la région en 316 par Antigonos le Borgne, reprend pied dans la région avec l'appui des indigènes qui ont gardé un bon souvenir de son administration et qui situent à son retour (312-311) le début de l'ère séleucide qui sera utilisée pendant plus de quatre siècles. C'est pourtant Séleucos qui amorce le déclin de Babylone en fondant, à proximité, une ville nouvelle, Séleucie du Tigre, qui est peuplée de Babyloniens déplacés de force et qui devient la capitale des régions orientales du royaume séleucide. Les rois de Syrie ne se désintéressent pourtant pas de Babylone, et l'un d'eux, Antiochos IV (175-164), en fait une polis (ville autonome à la façon des cités grecques). Une élite indigène, qui a reçu les privilèges de la citoyenneté, se mêle aux colons grecs de Babylone et fréquente comme eux le gymnase et le théâtre de la ville.

Puis les Parthes, qui ont fondé un grand royaume en Iran, entament la conquête de la Mésopotamie (141), et l'ensemble de cette région est entre leurs mains après la défaite du Séleucide Antiochos VII (129). Sous la domination des nouveaux venus, les textes économiques se raréfient, manifestant l'aggravation du déclin de la cité sur ce plan, mais les scribes de Babylone copient encore assez souvent des textes religieux en babylonien et en sumérien. En 27 après J.-C., le culte de Bêl est encore attesté, mais le géographe Strabon, qui a visité le site un peu avant, l'a déjà trouvé désert. Le sable et la poussière de brique s'accumulent sur les ruines de la ville qui avait conservé, fait fructifier et diffuser l'héritage culturel de Sumer, qui avait perfectionné la divination et l'astrologie que les Chaldéens devaient répandre dans le monde méditerranéen à la fin du Ier millénaire avant J.-C. Alors commence pour Babylone la désolation annoncée par les prophètes juifs qui ne voulaient connaître de la grande ville que les massacres et les déportations de l'époque de Nabuchodonosor.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Guillaume CARDASCIA : professeur à la faculté de droit et des sciences économiques de Paris

- Gilbert LAFFORGUE : maître assistant à l'université de Paris-Sorbonne

Classification

Médias

Autres références

-

CHUTE DE BABYLONE

- Écrit par Jean-Claude MARGUERON

- 178 mots

- 1 média

-

CONSTRUCTION DU PREMIER EMPIRE BABYLONIEN - (repères chronologiques)

- Écrit par Jean-Claude MARGUERON

- 298 mots

-

EMPIRE NÉO-BABYLONIEN - (repères chronologiques)

- Écrit par Jean-Claude MARGUERON

- 260 mots

-

AKITU

- Écrit par Daniel ARNAUD

- 866 mots

- 2 médias

Mot qui désigne, dans la civilisation assyro-babylonienne, à la fois une des plus importantes fêtes du calendrier liturgique et civil et, en même temps, le temple où une part essentielle du rituel se déroulait. Peu de textes nous en transmettent le récit ; encore sont-ils lacuneux et souvent, volontairement...

-

ALEXANDRE LE GRAND (356-323 av. J.-C.)

- Écrit par Paul GOUKOWSKY

- 6 472 mots

- 5 médias

Ses capitales tombèrent l'une après l'autre.D'abord Babylone, qui accueillit Alexandre en libérateur car de vieilles haines, surtout d'ordre religieux, remontèrent alors contre les Perses. Ce fut pourtant l'un d'eux, Mazaios, qui fut nommé satrape, premier signe d'un rapprochement avec l'aristocratie... -

AMORRITES ou AMORRHÉENS

- Écrit par Gilbert LAFFORGUE

- 728 mots

Amorrites, ou Amorrhéen, est un nom de peuple que les orientalistes ont tiré du mot akkadien Amourrou, par lequel les Mésopotamiens désignaient la région située à l'ouest de leur pays et aussi ses habitants.

Comme les Amorrites n'ont pas écrit leur langue, nous ne les connaissons que...

-

ANCIEN EMPIRE HITTITE, en bref

- Écrit par Jean-Claude MARGUERON

- 170 mots

- 1 média

À la suite de la fondation, au xixe siècle avant J.-C., d'un premier royaume considéré par la tradition mythique comme l'ancêtre du royaume hittite, une séquence dynastique mène au roi Labarna, généralement considéré comme le fondateur de l'ancien empire (— 1680-— 1500) établi au cœur même du plateau...

- Afficher les 46 références

Voir aussi

- CHALDÉENS

- SUCCESSIONS

- ORIENT ANCIEN

- MONOGAMIE

- ANTIQUE DROIT

- MÉRODACH-BALADAN II ou MARDOUK-APAL-IDDIN II roi de Babylone (721-710 av. J.-C.)

- NABUCHODONOSOR Ier (1124-1103 av. J.-C.)

- KASSITES

- TOUKOULTI-NINOURTA Ier ou TUKULTI-NINURTA Ier, roi d'Assyrie (env. 1245-1208 av. J.-C.)

- TOUKOULTI-APIL-ESHARRA III ou TÉGLATH-PHALASAR III, roi d'Assyrie (746-727 av. J.-C.)

- ENOUMA ELISH

- MARIAGE, anthropologie

- ARCHIVES ARCHÉOLOGIQUES, Orient ancien

- ASSARHADDON ou ASSOUR-AH-IDDIN, roi d'Assyrie (680-669 av. J.-C.)

- BÊL, divinité mésopotamienne

- BABEL TOUR DE

- COMMERCE, histoire

- TEMPLE, Moyen-Orient

- ÉCONOMIE ANTIQUE

- ÉGYPTE, histoire : l'Antiquité

- PERSE, histoire : Antiquité

- RÉPUDIATION

- BABYLONIE

- ASSOUR-DAN Ier, roi d'Assyrie (1179-1134 av. J.-C.)

- AGOUM II, roi de Babylone (XVIe s. av. J.-C.)

- NABOU-APLA-OUTSOUR ou NABOPOLASSAR, roi de Babylone (626-605 av. J.-C.)

- ANTHROPOLOGIE HISTORIQUE

- VILLE, urbanisme et architecture

- SAMSOU-ILOUNA, roi de Babylone (env. 1749-1712 av. J.-C.)

- SHAMASH-SHOUM-OUKÎN (mort en 648 av. J.-C.) roi de Babylone

- DROIT, histoire

- FEMMES DROITS DES

- MÉSOPOTAMIENNE ARCHÉOLOGIE

- ANTIQUITÉ, architecture

- VILLES PRIMITIVES

- SCRIBES, Orient ancien