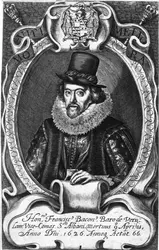

BACON chancelier FRANCIS (1560 ou 1561-1626)

Article modifié le

Né à Londres dans une famille qui a déjà fourni à la Couronne anglaise quelques grands serviteurs mais qui n'appartient pas à la noblesse terrienne, Bacon fut élève de Trinity College (Cambridge) et étudia le droit à Gray's Inn (Londres). Il séjourna en France de 1576 à 1578 (ou 1579) auprès de l'ambassadeur de la reine Élisabeth à Paris.

Bacon a combiné une carrière politique et une vie de philosophe : membre du Parlement à partir de 1584, il publie en 1597 un premier petit volume contenant notamment des « Essais moraux et politiques ». Après la mort de la reine (1603), se croyant écarté des charges publiques, il entreprend de rédiger Du progrès et de la promotion des savoirs, mais le nouveau roi, Jacques Ier, lui aura confié des tâches importantes avant que le livre ne paraisse (1605). Dans les années qui suivent, malgré ses fonctions de juriste et d'homme politique, il trouve le loisir d'écrire des opuscules philosophiques qui circuleront en manuscrit et un traité d'interprétation des fables antiques, le De la sagesse des Anciens (1609). Il devient garde des Sceaux en 1617, puis lord Chancellor en 1618, avant de publier, en 1620, le Novum Organum. Fait chevalier en 1603 (sir Francis Bacon), il sera créé baron de Verulam en 1618 et vicomte de Saint-Alban en 1620 (ou 1621). Une accusation de corruption dans un contexte politique difficile met en 1621 un terme brutal à sa carrière publique.

Bacon consacrera ses cinq dernières années à composer divers ouvrages, notamment une Histoire du règne d'Henri VII, La Nouvelle Atlantide et une Sylva Sylvarum ou « Histoire naturelle » qui exigeait quelques travaux pratiques. C'est en faisant une expérience destinée à établir si le froid ralentit le processus de putréfaction (sur une volaille) qu'il contracte une bronchite et meurt (avril 1626), mais « l'expérience elle-même a réussi excellemment », dicte-t-il sur son lit de mort.

Bacon s'écarte en même temps du scepticisme qui, à l'époque, pouvait être une manière de rejeter Aristote, et il rompt avec l'engouement de la Renaissance pour une imitation de la rhétorique cicéronienne. La philosophie de Bacon est un réalisme expérimentaliste : les choses de la nature sont, et elles sont définies par le fait qu'elles sont elles-mêmes, mais elles ne sont pas connues directement, au contraire. L'esprit humain est un miroir inégal et infidèle ; sa relation à la nature est de l'ordre de la méconnaissance. Francis Bacon reprend et développe une théorie de son vieil homonyme, Roger Bacon. Celui-ci considérait que la connaissance rencontre des « obstacles » (offendicula) ; Francis parle de fallacies (« distorsions ») et, quand il écrit en latin, d'idola. Il en distingue quatre espèces : les « idoles de la tribu » sont communes au genre humain entier ; par exemple, l'esprit humain suppose toujours plus d'ordre dans les choses qu'il n'y en a. Les « idoles de la caverne » sont au contraire individuelles ; ce sont les particularités intellectuelles de chacun. Les « idoles de la place publique » sont liées au langage, lui-même tributaire des représentations populaires. Enfin, les « idoles du théâtre » sont des illusions constituées par les artifices de présentation : on a le grand tort de mettre en forme le savoir, de sorte qu'il paraisse plus complet ou plus solide qu'il n'est. La systématicité est toujours fallacieuse. Il vaut mieux présenter le résultat de ses travaux en aphorismes ou en fragments.

Il y a donc chez Bacon une critique de la raison innée comme des habitudes intellectuelles et l'indication de la nécessité d'une « purgation de l'intellect ». Mais il ne suffit pas de mettre l'esprit en garde contre lui-même, il faut aussi construire une technique d'exploration de la nature qui soit à l'esprit ce que la règle et le compas sont à la main. Bacon propose des protocoles d'exploration rigoureuse : une induction qui procède par exclusion et rejets, afin de dégager par la négative la « forme » exacte de la chose (la chaleur, par exemple), et « l'expérience instruite » (experientia literata), qui est comme un art de battre méthodiquement les buissons, en variant une expérience, en la prolongeant, etc., et surtout en notant par écrit les étapes de l'expérimentation. Il faut reconnaître à Bacon le mérite d'avoir insisté sur le fait que l'expérience scientifique est indissociable du compte rendu d'expérience, d'abord parce qu'on expérimente une plume à la main, sous peine de se perdre dans le labyrinthe de la nature, ensuite parce que l'expérience doit être communiquée à la communauté savante, avec une honnête description de son montage, et non sous forme seulement de résultat. Un des grands apports de Bacon à la constitution de l'esprit scientifique moderne est là : l'expérience est destinée à être exécutée par quelqu'un d'autre (à commencer par le lecteur de ses livres) et, de plus, la recherche de chacun prend place et sens dans une répartition collective du travail : il est donc essentiel qu'elle soit transmise sincèrement et méticuleusement.

Bacon a pensé la division du travail de recherche à la fois comme une distribution de domaines, ou « partition des sciences », ce qui permet de repérer les champs négligés ou insuffisamment travaillés, et comme différenciation et coordination de modes de travail (en particulier dans La Nouvelle Atlantide). Mais il a aussi introduit et développé l'idée que les sciences ne se constituent pas en un seul siècle, mais au cours des siècles : on considère aujourd'hui que c'est lui qui a inventé le concept de « progrès des sciences ». De plus, il montre que c'est la responsabilité de l'État ou de la nation de créer les institutions correspondantes, de réformer les universités pour qu'elles donnent toute leur place aux recherches scientifiques, de salarier des chercheurs, de créer des chaires, de doter les lieux de recherche en instruments, etc. ; il convient en outre de veiller à ce que des honneurs reviennent à ceux qui s'adonnent aux sciences. Bacon justifie tout cela en disant que les découvertes sont utiles au bien-être de l'humanité, ou doivent le devenir. Le plus lourd reproche qu'il formule à l'égard des pratiques philosophiques courantes, c'est qu'elles sont stériles et vaines, alors que la recherche doit toujours avoir en vue le bien du genre humain. Sur ce point, la philosophie de Bacon trouve une résonance de type mythico-religieux : le progrès est une restauration d'un temps archaïque, celui de Salomon, ou des retrouvailles avec un temps adamique ; la nature, c'est au fond le jardin qu'il faut cultiver à la sueur du front. Bacon rapporte d'ailleurs la vocation de savant à un élan de charité et d'espérance.

Cette caractérisation de l'effort scientifique lui permet, paradoxalement, de distinguer soigneusement celui-ci de la problématique de la foi, des controverses religieuses, et de l'autorité des Écritures. Selon Bacon, Dieu a écrit deux livres, la nature et la Bible. Ces deux livres sont égaux en dignité et en importance ; ils sont aussi distincts, et il est catastrophique de les mêler, donc de faire intervenir des passages de la Bible pour discuter de questions concernant la connaissance de la nature. Il est fort possible que Galilée ait eu connaissance de cette grande idée assez tôt, et qu'il l'ait donc non réinventée mais reprise. Il est certain, en tout cas, qu'il y a eu des contacts sympathiques entre les deux hommes et des échanges sur fond de désaccord concernant la théorie des marées.

En prononçant la séparation des sciences et de la religion, Bacon a contribué à constituer l'espace des sciences, qu'il a dotées d'une juridiction autonome. En outre, il a fondé la recherche scientifique sur l'idée que la nature est régie par des lois, lois qui existent antérieurement à et indépendamment des fictions que l'esprit peut inventer à leur sujet. Bacon doit être vu comme le premier des Modernes, et sa philosophie est le vrai creuset du xviie siècle : la fondation des compagnies savantes nationales (Royal Society, Académie des sciences de Paris) se recommande d'elle ; l'affaire Galilée est déjà comprise dans Du progrès, Descartes et Spinoza s'inspirent de lui sans toujours le dire, Leibniz s'identifie longtemps au projet baconien, et des savants célèbres ou mineurs trouveront dans sa philosophie une sorte de « conscience de soi » fort précieuse. On a même pu rapprocher les courants rosicruciens des œuvres de Bacon.

Sa pensée politique, voire le personnage politique qu'il campe ont connu très tôt une renommée internationale. Dès 1619, il y a en France une vogue baconienne, qui touche la marquise de Rambouillet, Richelieu, Sully, Châteauneuf (futur rival de Mazarin). On trouve en effet chez Bacon un ensemble de vues historiquement fort pertinentes concernant la tolérance et la prudence politique. Jeune homme, il était arrivé à Paris peu après la Saint-Barthélemy ; en 1605, il fut un témoin direct de la Conspiration des poudres. On trouve dans son œuvre des références horrifiées à ces querelles religieuses sanglantes et une théorisation morale, philosophique et théologico-politique de la tolérance : il expose que l'uniformité religieuse n'est pas chose nécessaire ; les pouvoirs temporels doivent observer la plus grande circonspection avant d'intervenir dans les affaires spirituelles, et les souverains ne doivent pas exiger de leurs sujets trop de conformité, ce qui pourrait les désespérer et donc les conduire à des actes tout aussi désespérés. Dieu peut considérer comme relevant de la même intention des croyances qui, à nous, semblent contradictoires ; « forcer les consciences par des persécutions sanguinaires » revient à briser l'une contre l'autre les deux Tables de la Loi, celle qui énonce les devoirs vis-à-vis de Dieu et celle qui énonce les devoirs vis-à-vis des personnes humaines. Les excès de zèle religieux (« superstition ») sont plus désastreux que l' athéisme, car l'athéisme au moins ne perturbe jamais les États ; au contraire, les époques enclines à l'athéisme ont été de bonnes époques pour la vie civile. Cette idée, qui sera reprise par Bayle, et, globalement, l'apologie de l'athéisme jouent un rôle stratégique chez Bacon : si l'athéisme vaut mieux que l'excès superstitieux, par ailleurs il est préférable de croire à « la Légende dorée, au Talmud ou au Coran » que d'être athée. La Nouvelle Atlantide, malgré ses limites, est un texte progressiste, qui plaide pour le retour de la communauté juive en Angleterre. Tout au long de son œuvre, Bacon considère que la Bible et l'Évangile, le judaïsme et le christianisme, sont en continuité. Il se montrera très tolérant aussi vis-à-vis des catholiques romains, du moment qu'ils n'attentent pas à la sûreté de l'État.

Quand un contemporain français écrit qu'il a été l'artisan du « repos » de l'Angleterre, il prononce un éloge conforme à l'idéal de Bacon : l'absence de troubles et de séditions est un des objectifs du politique qui, en corollaire, doit ne pas irriter le peuple et veiller, en revanche, à l'accroissement du bien-être, la pénurie étant cause ordinaire de conflits. Le progrès des sciences permettant d'espérer un accroissement des richesses utiles à la vie (et notamment alimentaires), la réforme intellectuelle préconisée par Bacon est donc aussi un moyen d'une politique visant la paix sociale.

Bibliographie

Édition des œuvres, lettres et pièces occasionnelles : The Works of Francis Bacon, 14 vol., Spedding, Ellis & Heath dir., Londres, 1858-1874 (réimpr. Friedrich Frommann Verlag, Stuttgart, 1963).

Œuvres de Bacon actuellement disponibles en français : Essais (1597, rééd. augm. 1612, et réaugm. 1625), trad. franç., introd. et notes M. Castelain, Aubier, Paris, 1948. Du Progrès et de la promotion des savoirs (1605), trad., avant-propos et notes M. Le Dœuff, Gallimard, Paris, 1991. Le « Valerius Terminus », ou De l'interprétation de la nature (env. 1605), trad., notes et commentaire F. Vert, Préface M. Le Dœuff, Méridiens-Klincksieck, Paris, 1986. Récusations des doctrines et autres opuscules (rédaction échelonnée sur plusieurs années, entre Du progrès et le Novum Organum, publ. posthume), trad. franç. G. Rombi et D. Deleule, introd. et notes D. Deleule, P.U.F., Paris, 1987. Novum Organum (1620), trad. et introd. M. Malherbe et J.-M. Pousseur, P.U.F., 1986.La Nouvelle Atlantide (env. 1622), publ. posthume en 1627.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Michèle LE DŒUFF : agrégée et docteur en philosophie, chercheuse au C.N.R.S.

Classification

Média

Autres références

-

NOVUM ORGANUM (F. Bacon)

- Écrit par Michel MALHERBE

- 781 mots

Le philosophe anglais Francis Bacon (1561-1626), au terme de plusieurs ébauches, fait paraître en 1620 son ouvrage le plus célèbre, le Novum Organum(c’est-à-dire « Le nouvel instrument »). Son ambition est de fournir une nouvelle logique pour la science à venir et par là même – comme le suggère...

-

COLLECTIONNISME

- Écrit par Olivier BONFAIT

- 11 947 mots

- 23 médias

En 1587, le programme du cabinet de Christian Ier de Saxe est universel : il englobe peintures, sculptures, curiosités et bibliothèque.Trente ans plus tard, Francis Bacon, dans son New Atlantis propose d'installer, dans le collège et le laboratoire du Salomon's House à Oxford, deux longues galeries,... -

CULTURE - Culture et civilisation

- Écrit par Pierre KAUFMANN

- 14 365 mots

- 2 médias

...représentation normative, assigne à la communauté le principe de sa constitution – la paix universelle chez Dante –, les moyens en sont développés par la culture. Bacon en pose précisément le concept, mais dans les limites et sur le modèle de cultura mentis individuelle, sans lui donner toute son extension dans... -

DÉRIVE DES CONTINENTS

- Écrit par Encyclopædia Universalis et John Tuzo WILSON

- 3 402 mots

- 9 médias

L'idée de la dérive continentale semble avoir été formulée dès 1620 par FrancisBacon et, dans les siècles suivants, de nombreux savants émettent des hypothèses dans ce sens, certaines fantaisistes, d'autres plus vraisemblables, parmi lesquelles celles de Antonio Snider-Pellegrini (1859), de Frank... -

EMPIRISME

- Écrit par Edmond ORTIGUES

- 13 328 mots

- 1 média

L'empirisme, chez les Grecs, était une forme de scepticisme rattachée à l'école de Pyrrhon. Il nous est connu par l'ouvrage de Sextus Empiricus (iie-iiie siècle) Hypotyposes pyrrhoniennes. Fondé sur une analyse des critères du jugement, il est une méthode « critique » qui...

- Afficher les 18 références

Voir aussi