BAMBARA

Article modifié le

Paysage politique, rites et croyances

On peut trouver paradoxal que ce même nom évoque aussi le souvenir, parfois conservé par des récits épiques que chantent les bardes ou griots, de farouches guerriers des temps précoloniaux. Mais la culture des mils sur terre sèche, jadis prédominante, n'occupe les hommes qu'un tiers de l'année. La longue saison sèche était le temps des aventures, des rapts de femmes ou des chasses à l'esclave. L'ordre patriarcal sécrète ses révoltés et ses exclus, prêts à suivre un leader local entreprenant. Les jeunes hommes, encore libres de responsabilités familiales, se constituent en bandes ou « associations » (ton), aujourd'hui simples sociétés d'entraide villageoise pour le travail des champs, mais jadis redoutables instruments pour quelque ambitieux des environs en quête de mercenaires. Qui plus est, de tout temps, les appareils étatiques centrés sur la vallée du Niger ont tiré des populations paysannes directement sujettes ou provisoirement aux marges de leur territoire de quoi alimenter leurs armées en matériel humain. Et, quand la guerre s'éteint, chacun retourne à la terre, parfois bien loin du pays d'origine.

De ce mélange complexe de dominations étatiques durables et d'initiatives locales souvent éphémères est issu le paysage politique très contrasté qu'offrent les populations dites bambara au moment où l'administration coloniale redécoupe le territoire. Parfois, comme dans la région montagneuse du Bélédougou, au nord de Bamako, les communautés villageoises sont indépendantes ou regroupées en fédérations aux contours flous et à but souvent strictement défensif. Dans d'autres zones, comme au sud du fleuve vers Bougouni, le pouvoir local d'un faama – littéralement « l'homme fort » –, appuyé sur son lignage, ses captifs guerriers et un réseau de lignages alliés, tend à déterminer un territoire plus ou moins fluctuant (kafo). Enfin, dans la région de Ségou en particulier, l'espace humain s'est profondément étatisé : la population, soumise à l'impôt et au travail pour le « roi » (faama) et les princes, répartie entre les différents régiments pour le recrutement saisonnier des hommes, est en large part composée de descendants de guerriers captifs ou clients du lignage dynastique, souvent installés par les rois aux dépens de la paysannerie antérieure, et de représentants des différents corps de métier indispensables au succès des armées en campagne (forgerons et armuriers, main-d'œuvre pour le transport fluvial et terrestre, etc.).

Enfin, guerrier errant ou paysan intimement uni à son sol, le Bambara est aussi, dans cet univers soudanais depuis longtemps imprégné d'islam, l'infidèle par excellence ou même le « fétichiste » expert et redouté. Sur le marché des services surnaturels, le client a le choix entre les pratiques souvent peu orthodoxes proposées par les « marabouts » et cet ensemble hétéroclite de rites et de croyances qu'on appelle encore couramment banmanaya. Il ne s'agit pas tant de s'adresser à des dieux formant un quelconque panthéon que de manipuler les forces cachées dont sont investis des objets singuliers appelés boli, de composition et de statut extrêmement divers ; certains sont familiaux ou même personnels ; d'autres, les plus puissants, sont sous le contrôle de confréries cultuelles : Komo, Nama, Korè, Dyo, Wara, Nya...

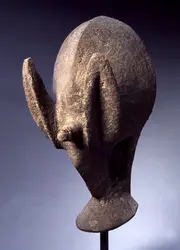

Ces confréries initiatiques tenaient, jusqu'à l'extension récente et rapide de l'islam dans les zones rurales, une place importante dans la vie publique villageoise : règlement des conflits, répression des délits, traitement des accusations de sorcellerie. C'est de ces sociétés religieuses que proviennent les masques à figuration animale plus ou moins fantastique qui, avec les statuettes utilisées dans certaines régions pour le culte des ancêtres, constituent la plus grande part des objets classés sous la rubrique « art bambara » : masques hyènes du Korè, masques presque humains mais cornus du Ntomo, masques à cimier en forme d'antilope hippotrague du Tyiwara, etc. Ces masques sont généralement fabriqués par les Numu ou forgerons, groupe casté auquel est reconnu un pouvoir de médiation avec le sacré et qui est chargé aussi de la circoncision et de l'excision, du traitement des cadavres, des purifications nécessaires à la suite de ruptures d'interdits. Le masque est porté, durant la partie publique des cérémonies, par un danseur qui dans certaines confréries est en état de transe divinatoire ; ou bien il sert directement de support aux sacrifices sanglants.

Il est difficile de voir dans ce monde religieux complexe l'expression d'une culture ethnique particulière : l'aire d'extension des confréries, variable selon les modes et les époques, transcende les frontières linguistiques ; les boli circulent sur un marché largement interrégional et, inversement, tel d'entre eux peut par sa célébrité attirer en un lieu donné des fidèles venus d'horizons divers. Certes, avec ces recettes et ces formules, transitent aussi des représentations, des symboles, des récits d'origine sans qu'on puisse aisément distinguer pour autant une « religion bambara ». Il est frappant que le rôle important joué, dans la présentation qu'en donne Germaine Dieterlen, par Faro, le génie des eaux (le Nommo des Dogon), semble relever d'une vaste civilisation du Fleuve, qui s'étend de Gao au Mandé, plus que d'une vision du monde proprement « bambara ». Les cosmogonies recueillies, si elles mettent bien en acte des conceptions implicites largement répandues (représentations de la personne, par exemple), n'en sont pas moins des élaborations individuelles qui ne sont devenues bien commun que par l'écrit ethnographique lui-même. La description très précise que fournit Dominique Zahan des cérémonies de certaines sociétés cultuelles (Koré, Ntomo), indépendamment de l'interprétation mystique à connotation monothéiste qu'il en propose, permet d'y voir à l'œuvre, beaucoup plus qu'un corps de doctrines ou de croyances, une « pensée sauvage » aussi foisonnante que rigoureuse, travaillant à organiser en systèmes de signes les données de l'environnement (flore, faune), les gestes et la physiologie du corps humain, les analogies inscrites dans le langage, les événements tant naturels que sociaux.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean BAZIN : maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales

Classification

Médias

Autres références

-

AFRIQUE NOIRE (Culture et société) - Religions

- Écrit par Marc PIAULT

- 9 622 mots

- 1 média

...temps des sacrificateurs ou tout au moins sont dépositaires des objets du culte souvent identiques aux insignes de leur pouvoir sur les hommes. Chez les Bambara du Mali, le dugutigi est le chef du village mais c'est aussi lui qui accomplit les sacrifices quand s'annoncent les pluies ou bien après la récolte... -

AFRIQUE NOIRE (Arts) - Un foisonnement artistique

- Écrit par Louis PERROIS

- 6 867 mots

- 6 médias

LesBambara ou Bamana, dont le royaume domina une partie du Mali pendant des siècles, ont une statuaire particulièrement remarquable par la pureté de ses lignes et sa stylisation. On leur connaît des statuettes d'ancêtres et de jumeaux, des poupées de fertilité et de très nombreux types de masques correspondant... -

ANTHROPOLOGIE DE LA COMMUNICATION

- Écrit par Julien BONHOMME

- 4 201 mots

...socialement pertinents. Il lui a donné un nom en forme d’acronyme : SPEAKING. Pour illustrer la présentation de ce modèle, nous nous appuierons sur un bref exemple (tiré de The Ethnography of Communication. An introduction de Muriel Saville-Troike, 1982) : une assemblée villageoise chez les Bambara du Mali. -

CORPS - Données anthropologiques

- Écrit par Nicole SINDZINGRE

- 4 266 mots

...extérieur paraissent ici bien différentes de ce qu'elles sont dans les sociétés occidentales, imprégnées par le savoir de la biomédecine moderne. Pour les Bambara du Mali, la structure anatomique est en intime correspondance avec les cycles astronomiques : une très riche élaboration symbolique fait correspondre... - Afficher les 11 références

Voir aussi