- 1. Les différents types de barrages

- 2. Les données de base

- 3. Motivation des choix techniques

- 4. Les barrages en béton

- 5. Les barrages en matériaux meubles ou semi-rigides

- 6. La fondation des barrages et ses traitements

- 7. Les ouvrages annexes

- 8. Surveillance et entretien des barrages

- 9. Barrages et développement durable

- 10. Bibliographie

BARRAGES

Article modifié le

La fondation des barrages et ses traitements

La facilité d'exécution des travaux, donc leur coût final, et la qualité du barrage construit, donc la sécurité qu'il offre, dépendent étroitement d'une connaissance précise de la qualité des fondations et de celle des matériaux disponibles. Le corps du barrage, exécuté dans de bonnes conditions, présente souvent des qualités mécaniques et hydrauliques bien supérieures à celles du terrain naturel sur lequel il repose. Il faut donc bien connaître la fondation, mais aussi améliorer certaines de ses caractéristiques (étanchéité à l'amont, perméabilité à l'aval).

Géologie, géotechnique

Les barrages en béton requièrent une fondation rocheuse de bonne qualité. Mais cette affirmation de principe demande à être précisée. L'appréciation de la qualité des rochers de fondation a été très souvent, dans le passé, le résultat d'un examen visuel et il peut encore en être ainsi lorsqu'on se trouve en présence d'appuis incontestables. Mais, avec l'augmentation du nombre des ouvrages à construire, l'ingénieur se trouve devant des terrains plus complexes. Dans tous les cas, il doit faire appel à un géologue, étant bien précisé que ce métier ne s'improvise pas et nécessite une longue et étroite collaboration avec les ingénieurs spécialisés, qui est indispensable pour bien connaître le sens exact des investigations à réaliser et les risques courus par l'ouvrage selon son type.

En première analyse, le rôle du géologue consiste, après avoir relié le site du barrage à la structure géologique de toute la région environnante, à tracer la géométrie de toutes les discontinuités, failles et diaclases, aidé en cette tâche par les décapages, sondages avec extraction de carottes, tranchées, puits et galeries implantés en collaboration avec l'ingénieur. Les trous de sondage sont utilisés pour effectuer des essais d'eau sous pression, afin de déterminer la perméabilité du sous-sol aux diverses profondeurs. À cette description générale de la structure fondamentale, il convient d'ajouter les phénomènes plus récents, souvent quaternaires, qui se traduisent par les faciès d'érosion, les grands glissements, l'hydrogéologie (en particulier dans les faciès karstiques), la sismotectonique. Cette image du sous-sol, obtenue par des points en nombre forcément limité, doit être complétée, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, par l'examen des fouilles et les résultats fournis par les forages pour injections et drainage. L'intervention du géologue est donc nécessaire jusqu'à la fin des travaux et du remplissage du réservoir.

Mais les données visuelles ainsi rassemblées doivent être complétées par une recherche des propriétés de résistance et de déformabilité du sous-sol, ainsi que du comportement qu'on pourra en attendre sous les actions de toute nature qui lui seront appliquées. C'est le but de la mécanique des roches et de la mécanique des sols.

Mécanique des roches, mécanique des sols

L' étude de la résistance mécanique des sols meubles et des déformations subies sous l'action des forces appliquées a fait l'objet de recherches très importantes qui l'ont vraiment portée au rang de science nouvelle. La mécanique des roches, qui traite de milieux essentiellement hétérogènes, anisotropes, fissurés, diaclasés, traversés par des failles, s'est attaquée à des problèmes très complexes et il lui reste un vaste domaine à explorer.

Des essais de laboratoire sur échantillons permettent de connaître la résistance mécanique (au pic et résiduelle) et le coefficient d'élasticité des fragments étudiés ainsi que leur degré d'altérabilité éventuelle en présence du milieu naturel qui baigne le massif ou qui le traversera par perméabilité. La mesure d'un taux de carottage modifié (Rock Quality Designation, R.Q.D.) fournit un indice de fracturation du massif rocheux.

Mais ces essais doivent être complétés par des essais in situ sur le terrain lui-même, avec toutes ses discontinuités. Le procédé le plus couramment utilisé pour cette étude consiste à placer, dans une galerie creusée avec précaution pour éviter de désorganiser le rocher, un équipage de vérins permettant d'exercer sur la paroi rocheuse une force réglable à volonté ; on note alors les déformations correspondantes de la paroi. Dans cet essai, on montre qu'il existe une première période au cours de laquelle l'enfoncement de la plaque du vérin est assez grand, du fait du serrage des diaclases voisines ; puis une plage de variation plus ou moins étendue où le rocher se comporte comme un milieu élastique ; enfin, en poussant plus loin la pression, on obtient la rupture. Dans la grande majorité des cas, la limite de rupture du rocher est très élevée par rapport aux contraintes que lui fera subir l'ouvrage. Cet essai permet également, en maintenant la pression pendant un temps plus ou moins long, de se rendre compte des propriétés plastiques du rocher. Les méthodes de reconnaissance géophysique (sismique-réfraction, diagraphie sismique, gravimétrie, petite sismique) permettent d'établir une fiche signalétique d'un site, qui peut ainsi être comparé à d'autres sites connus. Des corrélations très utiles ont été établies entre les paramètres sismiques et les propriétés de déformabilité du massif. Les données ainsi recueillies et les expériences répétées en divers points du site doivent permettre à l'ingénieur d'étudier la stabilité de la fondation dans son ensemble et dans les fractions que le tracé des failles et diaclases permet d'y découper.

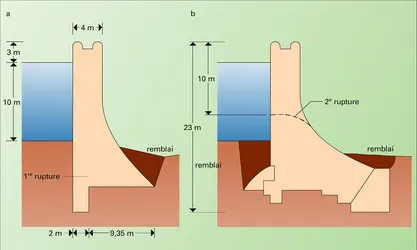

Les pressions interstitielles et les percolations

Dans l'évaluation des forces que le barrage exercera sur la fondation, il en est une qui joue un rôle fondamental, c'est la pression interstitielle provenant de la proximité de l'eau du lac. On a vu quel était le danger de l'action de l'eau en pression sous les fondations d'un barrage-poids et, éventuellement, dans le corps du béton si le profil n'est pas assez épais, ainsi que le moyen de le pallier. Les barrages minces (barrages-voûtes et barrages à voûtes multiples) ne sont soumis à aucune action dangereuse de cette nature, en ce qui concerne le corps de l'ouvrage, du fait de la faible surface d'application des sous-pressions. Cependant, un autre danger existe : il concerne la possibilité de rupture du rocher immédiatement à l'aval des fondations. Les diaclases se trouvent en effet remplies d'eau à la pression du lac en amont du barrage et à une pression nulle à l'aval ; sur une courte longueur règne donc un gradient de pression très élevé et les fragments de roche sont soumis de ce fait à des poussées qui, selon la géométrie de l'assemblage, peuvent les expulser et mettre en danger toute la fondation. La rupture du barrage de Malpasset (Var, France, 1959) a été le résultat de ce mécanisme combiné avec d'autres circonstances défavorables liées à la nature exceptionnelle de la fondation.

Les matériaux meubles quant à eux, qu'ils soient déposés par la nature (sol de fondation) ou placés par la main de l'homme (corps du barrage), sont soumis à un risque redoutable appelé « érosion régressive » ou « renard ». Il provient du fait que ces massifs sont toujours parcourus, quelle que soit leur perméabilité, par un écoulement d'eau, dont le débit peut être d'ailleurs minime, mais susceptible d'être accompagné d'un entraînement des matériaux.

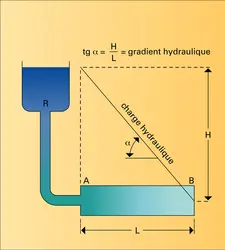

Le mécanisme de la formation du renard peut être schématisé par une expérience de laboratoire très simple (fig. 13). Un tube horizontal AB de longueur L est rempli d'un sable dont tous les grains ont le même diamètre. L'extrémité A est reliée par un tube souple à un réservoir d'eau R ; le sable est alors parcouru par un écoulement d'eau sous la charge hydraulique H. La vitesse V du courant est donnée par la loi de Darcy V = k (H/L), où k, coefficient de perméabilité, dépend des caractéristiques du matériau – dimension, forme, densité et arrangement des grains de sable. La perte de charge par unité de longueur est constante tout le long de la colonne. Si maintenant on soulève le réservoir R pour augmenter progressivement le gradient hydraulique H/L, il arrivera un moment où des grains de sable commenceront à être entraînés par le courant d'eau à la sortie B du tube. Il en résulte une légère diminution de L et une augmentation de H/L. Les grains de sable vont alors partir plus facilement et le mécanisme s'accélère. En un instant, le tube sera vide.

Pour une dimension déterminée de grains, il existe ainsi une « vitesse critique » augmentant rapidement avec la grosseur des grains et un « gradient hydraulique critique » beaucoup moins variable, car le coefficient de perméabilité k augmente, lui aussi, avec la taille des grains.

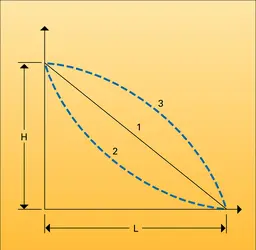

Si, dans le tube, on place, au lieu d'un sable homogène, une succession de sables homogènes, mais de tailles différentes, le phénomène se trouve modifié. Si les éléments les plus fins sont du côté de l'entrée du tube, la courbe piézométrique prendra la position 2 de la figure 14. En comparant la courbe 2 avec la courbe 1 qui correspond aux sables homogènes, on voit que la hauteur d'eau H, nécessaire pour entraîner les grains situés vers la sortie B, où le gradient hydraulique est plus faible (il correspond à la pente de la tangente à la courbe), sera plus grande que la hauteur critique correspondant à un tube qui serait rempli entièrement de ces mêmes grains (courbe 1). Le remplissage du tube sera, au contraire, beaucoup moins stable si les gros grains sont à l'amont et les fins à l'aval (courbe 3 de la fig. 14).

Dans la nature, on retrouve les mêmes mécanismes. Une source qui apparaît sur la surface d'un talus de terre et qui commence à entraîner des grains de sable est le signe précurseur d'un événement qui risque d'être extrêmement grave. En effet, on peut voir se former brutalement dans le talus un trou qui se propage très vite vers l'intérieur du massif, comme un terrier d'animal, d'où le nom de renard (en anglais piping), également suggestif. S'il s'agit du talus aval d'un barrage en terre, et si la source est alimentée par le réservoir, le trou peut progresser sur toute l'épaisseur de l'ouvrage et donner passage à un flot croissant provoquant l'érosion et l'effondrement des parois du trou jusqu'à la ruine complète du barrage. Il y a heureusement, contre ce risque, une défense extrêmement simple, c'est le filtre dont le principe ressort de la figure 14.

Un filtre est constitué par une succession de couches de matériaux calibrés et disposés dans toutes les zones où pourrait se produire, à la suite d'une venue d'eau, un entraînement de matières solides. Les calibres successifs sont déterminés de manière que les éléments d'une catégorie ne puissent pas passer à travers la couche suivante. De façon générale, l'écart des diamètres moyens est de l'ordre d'une dizaine. La couche contenant les plus gros éléments doit naturellement être stable sous l'action des écoulements d'eau éventuels ou maintenue en place par des dispositifs adéquats. À titre d'exemple, la figure 11 montre que, entre le noyau en matériaux argileux et les enrochements, on a placé une couche filtrante, car un écoulement, si faible soit-il, à travers le noyau serait susceptible d'entraîner les fines particules de celui-ci. Une attention particulière doit être portée aux propriétés de dispersivité des matériaux argileux mis en place.

Injections et drainage

La défense contre le risque décrit pour les fondations de barrages en béton consiste à modifier la forme du réseau d'écoulement des eaux souterraines en réalisant, en prolongement de l'ouvrage et jusqu'à une profondeur suffisante – compte tenu de la géologie de la fondation du barrage –, un voile d'injections de ciment (qui devient une zone de terrain plus ou moins complètement imperméabilisée) et, à quelques mètres à l'aval, un rideau de drainage constitué par des trous plus ou moins rapprochés qui peuvent soit limiter la pression interstitielle à la valeur inoffensive correspondant au niveau du sol, soit l'abaisser en récoltant les eaux drainées dans une galerie profonde. La pratique des injections est fort ancienne ; mais l'usage systématique du drainage n'a pris sa pleine signification qu'à partir de la rupture du barrage de Malpasset.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Claude BESSIÈRE : ingénieur civil des Ponts et Chaussées, directeur de l'innovation chez Ingérop

- Pierre LONDE : président honoraire de la Commission internationale des grands barrages, ingénieur-expert

Classification

Médias

Autres références

-

AFRIQUE (Structure et milieu) - Géographie générale

- Écrit par Roland POURTIER

- 24 463 mots

- 27 médias

...mètres, le fleuve s'encaisse dans de profonds défilés formant frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, avant de s'élargir dans le lac de retenue du barrage de Kariba. Plus en aval, au Mozambique, l'aménagement du barrage de Cahora Bassa, à l'emplacement de la dernière cataracte, a créé un autre... -

ALGÉRIE

- Écrit par Charles-Robert AGERON , Encyclopædia Universalis , Sid-Ahmed SOUIAH , Benjamin STORA et Pierre VERMEREN

- 41 845 mots

- 25 médias

La soixantaine de barrages algériens existants, qui ont un taux moyen de remplissage de 66 %, permet une réserve d'eau de 3,8 milliards de mètres cubes – ratio tout juste équivalent à 1 000 m3/an/habitant. Le taux de remplissage des barrages de l'ouest est plus faible (57 %), alors... -

APPALACHES

- Écrit par Jacqueline BEAUJEU-GARNIER , Encyclopædia Universalis et Catherine LEFORT

- 5 990 mots

...de l'État aboutit à la création, le 10 avril 1933, de la fameuse T.V.A. ( Tennessee Valley Authority). Le plan prévoyait la construction de sept grands barrages, le développement de la navigation, la lutte contre les inondations, l'irrigation et la production d'électricité. Les premiers travaux furent... -

AQUEDUCS, Antiquité

- Écrit par Philippe LEVEAU

- 4 686 mots

- 4 médias

...aqueducs n'était pas constant mais dépendait fortement du débit des sources et de l'état des canalisations. Dans l'Antiquité, on savait construire des barrages mais ceux-ci étaient sans commune mesure avec les grands barrages-réservoirs qui ont délivré les villes européennes riveraines de la Méditerranée... - Afficher les 60 références

Voir aussi

- COYNE ANDRÉ (1881-1960)

- CONTREFORT, architecture

- MÉCANIQUE DES ROCHES

- RENARD, technologie

- FONDATIONS, bâtiment et travaux publics

- HYDROÉLECTRICITÉ

- SÉCURITÉ

- ÉCOULEMENT, hydrologie

- MÉCANIQUE DES SOLS

- GÉOLOGIE APPLIQUÉE

- TASSEMENT

- CRUES

- CONSTRUCTION TECHNIQUES DE

- REMBLAYAGE

- ÉTANCHÉITÉ

- COMPACTAGE

- BARRAGES-POIDS

- BARRAGES-VOÛTES

- BARRAGES À CONTREFORTS

- BARRAGES EN ENROCHEMENTS

- BARRAGES EN TERRE

- BARRAGES MOBILES

- DÉFORMATION DES ROCHES

- LÉVY MAURICE (1838-1910)

- DÉVERSOIR

- DRAINAGE

- CALCUL DE STRUCTURE

- BÉTON COMPACTÉ AU ROULEAU (BCR)

- ENROCHEMENT

- ÉNERGIE HYDRAULIQUE

- RISQUES TECHNOLOGIQUES