BAZAR

Article modifié le

Aspects topographiques

Avant de décrire les traits généraux du bazar en tant que réalité architecturale et urbaine, une rapide revue des termes principaux et des notions qu'ils recouvrent s'impose.

Les éléments du bazar

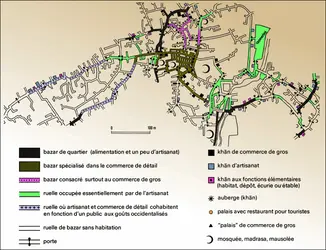

Le bazar principal est situé dans le centre ancien des grandes villes ; il groupe, dans un ensemble compact, commerce de détail, commerce de gros, commerce d'importation et exportation, systèmes de financement, artisanat et petite industrie.

Le bazar de quartier est un ensemble commerçant restreint, approvisionné en fonction des besoins quotidiens des habitants du quartier ; il existe dans les grandes villes, qui possèdent aussi un bazar principal, et le bazar de banlieue n'en est qu'un cas particulier.

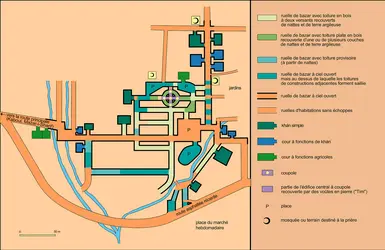

L'échoppe est un élément caractéristique du bazar ; elle sert de magasin au petit commerçant ou d'atelier à l'artisan : les échoppes sans portes ni vitrines, souvent pourvues d'un demi-étage supérieur, fermées par des volets verticaux, se trouvent alignées les unes à côté des autres sans être jamais reliées à des habitations.

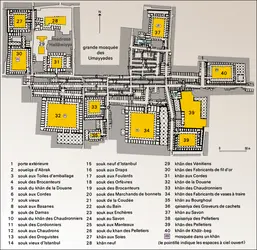

La qaysariya, située au centre du bazar principal, abrite le commerce de détail en tissus de qualité ou en objets précieux : si ses fonctions sont précises, son type architectural n'est guère défini, bien qu'il s'agisse toujours d'un marché couvert et fermé.

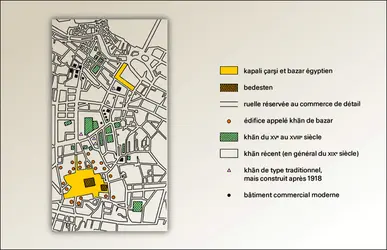

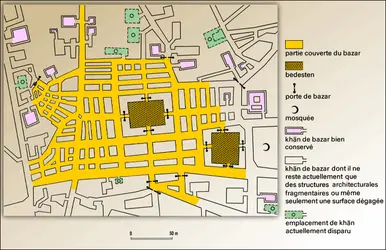

Le bedesten, propre au monde ottoman, correspond à la qaysariya des provinces arabophones, mais son interprétation architecturale (salle couverte au moyen d'une ou plusieurs coupoles et située au centre du bazar) est aussi nettement définie que son objet (dépôt de marchandises précieuses, notamment de tissus).

Le khān, ou funduq, est un ensemble architectural organisé autour d'une cour centrale généralement pourvue de portiques et accessible par une seule entrée ; située à l'intérieur ou à la périphérie du bazar principal, il a toujours eu des fonctions multiples et peu précises, pouvant servir de demeure et de comptoir pour les commerçants, de bureau ou de dépôt de marchandises pour le commerce de gros et le commerce avec l'étranger, de lieu de travail pour l'artisanat et la petite industrie, d'écurie et même d'auberge offrant des appartements en location.

Le caravansérail est architecturalement très proche du khān, situé cependant en dehors de la ville et servant temporairement d'abri aux voyageurs avec leurs marchandises et leurs bêtes ; il fait donc partie du bazar sur le plan fonctionnel, mais non sur le plan topographique.

Des recherches successives, fondées sur des documents anciens, ont permis de dresser des listes des métiers et des commerces représentés au bazar. Il va sans dire que l'éventail des produits proposés par exemple dans le bazar de Bagdad au xiie siècle différait notablement de celui que nous offre le bazar de la ville actuelle. Si l'on s'en tient aux données contemporaines, les marchés du monde islamique comportent de manière à peu près systématique les métiers suivants : forgerons, dinandiers, orfèvres, artisans travaillant l'argent, graveurs, fabricants de feutre, souffleurs de verre, artisans du cuir (fabricants de sacoches, de pantoufles, de sandales, etc.), chapeliers, fabricants de peignes, menuisiers. En règle générale, on n'y trouve ni tanneurs, ni teinturiers, ni tisserands, ni cordiers, ni potiers, ces métiers s'installant au contraire dans les quartiers périphériques.

Les marchandises qui y sont généralement offertes sont des tissus et des vêtements, des tapis, des couvertures, des épices et des aromates, des objets en cuir et en bois, de la quincaillerie, de la poterie, des bijoux, des produits occidentaux à bon marché, des vêtements de seconde main, etc.

Les divers types de bazar

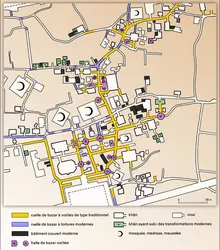

Le géographe allemand E. Wirth, dans une publication datant de 1975, distingue plusieurs types de bazar en se fondant sur des critères topographiques :

– le bazar linéaire attesté à où il date de 1850, à Damas pour le bazar du Midan, ou encore dans certaines parties des bazars de Qum, Shiraz, Kashan, Kermanshah ou Isfahan (Iran) ;

– le bazar s'étalant en surface comme à Tabriz (Iran), San'a (Yémen) ou dans les parties centrales des bazars d'Alep et d'Isfahan;

– le bazar centré consacré au commerce de détail et entouré de khāns comme l'ancien bazar d'Istanbul, comme au Maghreb les bazars de Fès, Salé, Marrakech, Tunis ou Tashqurghan (en Afghanistan) ;

– enfin, le bazar en forme de croix comme le bazar Vakil à Shiraz, le bazar du même nom à Kerman (Iran), les bazars de Herat (Afghanistan), Kandahar (Afghanistan), Sfax (Tunisie). Seul ce dernier type résulterait d'un programme architectural préétabli.

Les caractéristiques du bazar

Sur le plan architectural le bazar juxtapose aujourd'hui, dans une mosaïque dense, des ruelles bordées d'échoppes pour le commerce de détail et l'artisanat, des khāns pour le commerce de gros, le commerce extérieur et la petite industrie, des halles pour le commerce de gros, le dépôt et la vente des marchandises de valeur, et enfin des places à ciel ouvert dévolues à des fonctions variées. Partout ruelles et khāns se retrouvent pour constituer le bazar principal, alors que salles couvertes et places n'existent que dans certaines régions. Souvent les ruelles sont couvertes et les carrefours peuvent alors être mis en valeur par des coupoles ; mais ces traits, aussi répandus qu'ils soient, ne sauraient être tenus pour caractéristiques du bazar en général. Le bedesten, édifice central du çarsi̊ ottoman, a donné lieu à des réalisations architecturales prestigieuses, dont celles de Brousse, d'Edirne, d'Ankara, toutes du xve siècle, et le Sandal-Bedesten d'Istanbul, du xvie siècle.

Les khāns, eux, se trouvent la plupart du temps un peu à l'écart, à proximité toutefois des ruelles les plus commerçantes. Différant généralement de dimensions comme de décor, ils n'en correspondent pas moins, sur le plan des structures architecturales, à un type précis d'édifice.

Il semble que les structures du bazar principal sous sa forme actuelle aient été codifiées depuis au moins le xixe siècle ; il n'est que très exceptionnellement possible d'affirmer la présence de ces mêmes structures dans un passé plus lointain, comme à Ispahan en 1710, à Qutayfa (Syrie) en 1591 ou encore à Payas (Turquie) en 1574. Les bazars, en effet, ne datent presque jamais d'une seule époque, leurs agrandissements et leurs reconstructions obéissant d'ailleurs à un principe additif simple.

D'un autre côté et au contraire de ce que l'on observe au centre des villes médiévales en Occident, les maisons qui longent les ruelles commerçantes des cités médiévales islamiques n'ont pas d'individualité architecturale ; les façades sont presque identiques pour une même rangée de maisons, et même par rapport à la rangée opposée. Cette uniformité paraît normale pour les ruelles couvertes, mais on la constate aussi dans les ruelles à ciel ouvert.

Du fait que l'on n'y habite point, le bazar a pu être comparé par certains auteurs au Central Business District de la City moderne et doit être nettement distingué de tout quartier commerçant ayant existé dans la ville médiévale européenne. La concentration des marchandises par catégories à l'intérieur du bazar est un trait qui frappe tous les voyageurs ; il faut signaler, de plus, que le marché de détail d'un produit n'est jamais éloigné du khān où se tient le marché de gros du même produit et que l'artisan, dans le bazar, se trouve en général à proximité du vendeur de ses produits comme du livreur des matières premières dont il a besoin. Il s'agit donc d'autre chose que d'une simple concentration de marchandises de même nature.

Un autre principe de sélection topographique, parallèle au premier, tient aux moyens d'achat de la clientèle. Les ruelles les plus fréquentées sont occupées par le commerce de détail – les produits les plus « nobles » se trouvant plutôt au centre, généralement près de la grande mosquée – tandis que les ruelles plus calmes sont surtout réservées à l'artisanat du bazar ; le commerce de gros, lui, se trouve à l'intérieur des khāns et les métiers « à nuisance » ou nécessitant des conditions de travail particulières sont fixés à la périphérie de la ville, non pour les éloigner de la grande mosquée, mais pour des raisons pratiques, par exemple à cause de leur besoin en eau courante ou des inconvénients qu'ils suscitent en fait de bruit ou d'odeur.

Mais sur le plan fonctionnel plusieurs catégories de bazar peuvent être également distinguées du bazar principal, cœur traditionnel des grandes villes. Ce sont le bazar de quartier, le bazar de banlieue, le bazar suburbain pourvoyant notamment aux besoins des nomades et le bazar de pèlerinage comme à Meshhed, Qum ou Samarra.

Nous avons déjà dit qu'un certain nombre de traits caractérisant le bazar, tant du point de vue architectural que du point de vue fonctionnel, sont attestés également pour le monde antique. Mais malgré ces survivances, le bazar est une création qui appartient au Moyen Âge islamique. Un dynamisme spécifique lui est propre, dû à l'organisation individualiste de l'économie, différente du système étatique du Bas-Empire. Aussi bien le régime économique dirigiste exercé par les Mamelouks et les Ottomans a-t-il à son tour imprimé sa marque sur la configuration des bazars du Caire et d'Istanbul.

À son tour l'occidentalisation massive des xixe et xxe siècles a non seulement bouleversé les systèmes économiques traditionnels des pays islamiques, mais a eu évidemment des répercussions graves sur la physionomie des villes et tout particulièrement sur leur cœur commerçant et artisanal traditionnel. Le Central Business District vient alors remplacer le bazar qui, dévalorisé sur le plan fonctionnel, subit des dégradations morphologiques irréversibles.

Une étude méthodique du bazar en pays d'islam devrait tenir compte de l'histoire sociale et économique, de l'histoire des institutions, de l'architecture, de l'urbanisme, sans oublier la géographie humaine et la sociologie. Un certain nombre de facteurs impliqués dans pareille étude ont été mis en valeur par des recherches menées surtout depuis le milieu du xxe siècle, notamment dans le domaine des institutions ; d'autres travaux, précieux, ont été consacrés à l'analyse monographique de certains bazars pris isolément ; mais l'ensemble du problème n'a guère été envisagé jusqu'ici et le travail de synthèse proposé en 1975 par E. Wirth est venu fort heureusement combler une lacune sans pour autant épuiser le sujet, notamment sous son angle historique et architectural.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marianne BARRUCAND : professeure d'histoire de l'art et d'archéologie islamiques à l'université de Paris-IV-Sorbonne

Classification

Médias

Autres références

-

AFGHANISTAN

- Écrit par Daniel BALLAND , Gilles DORRONSORO , Encyclopædia Universalis , Mir Mohammad Sediq FARHANG , Pierre GENTELLE , Sayed Qassem RESHTIA , Olivier ROY et Francine TISSOT

- 37 323 mots

- 19 médias

...contribuent de manière décisive à la survie et à l'ouverture sur le monde extérieur de maintes communautés rurales qui vivaient naguère repliées sur elles-mêmes. La multiplication des bazars ruraux permanents dans les années 1990 illustre de manière spectaculaire cette monétarisation exogène croissante de l'économie... -

ÉVOLUTION DE LA VILLE ISLAMIQUE

- Écrit par Janine SOURDEL

- 3 971 mots

- 1 média

...singulariser par une construction plus prestigieuse encore que celles de ses prédécesseurs ou rivaux. Dans la construction solide de ce lieu de réunion par excellence, qui abritait à l'origine le trésor des musulmans comme le tribunal du cadi ou le cercle du mystique, se trouvaient chaque fois matérialisées... -

IRAN - Géographie

- Écrit par Bernard HOURCADE

- 5 178 mots

- 5 médias

...dynastie Seldjoukides (xie siècle), ont prospéré au centre de régions agricoles. Grâce au très prestigieux artisanat du tapis, les commerçants des bazars locaux ont connu une réelle aisance. La sécurité apportée par les Safavides a favorisé la constitution d'un remarquable réseau de caravansérails... -

IRAN - Société et cultures

- Écrit par Christian BROMBERGER

- 8 899 mots

- 3 médias

L'artisanat et le petit négoce – le monde du bāzār, ce secteur clé de l'économie urbaine traditionnelle en Orient – eurent également à pâtir des projets de développement grandioses mis en œuvre par le régime pahlavi : l'importation de produits fabriqués, l'augmentation rapide d'un commerce... - Afficher les 7 références

Voir aussi