BIOCÉNOSES

Article modifié le

Composition spécifique

Pour traduire la composition d'une biocénose, on s'est d'abord contenté d'en énumérer les espèces, végétales et animales. Les formes microscopiques, Bactéries et Protozoaires notamment, en étaient toutefois à peu près généralement exclues. On a ensuite introduit, pour chaque espèce, une indication concernant son abondance (espèce très commune, commune, rare, très rare). De telles indications n'ont cependant qu'une valeur subjective et leur signification quantitative, c'est-à-dire traduite en densité, diffère évidemment beaucoup selon la taille de l'espèce.

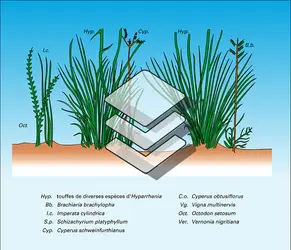

En se limitant aux végétaux supérieurs (Phanérogames et Cryptogames vasculaires), des botanistes ont élaboré tout un système, la phytosociologie, qui permet une description relativement précise d'un peuplement végétal. À la notion de formation végétale, définie essentiellement par sa physionomie (forêt, maquis, steppe, savane), s'est ajoutée ainsi celle d'association végétale, définie par sa composition floristique, et que certains phytosociologues ont voulu assimiler à une unité taxinomique. Des travaux très nombreux ont été faits dans cette voie, qui est caractérisée essentiellement par l'emploi de techniques « semi-quantitatives » appliquées à des relevés, listes d'espèces recensées dans une surface bien définie (aire minimale).

Un indice d'abondance-dominance (de 1 à 5) traduit, pour chaque espèce, la place qu'elle occupe sur le terrain. Cet indice est complété par un indice de sociabilité, qui rend compte du degré de groupement des individus (5 représentant un groupement très dense, 1 les individus isolés). Des catégories de présence – ou indices de fréquence –, allant elles aussi de 1 à 5, expriment la constance de chaque espèce dans les différents relevés faits au sein d'une même biocénose ; leur ensemble donne une image du degré d'homogénéité de la biocénose. Enfin, prenant en considération l'ensemble des peuplements d'une région, on fait apparaître le degré de fidélité de chaque espèce à ces divers groupements, définissant ainsi des espèces dites caractéristiques.

Les difficultés de capture des animaux, liées à leur mobilité et à la très petite taille de beaucoup d'entre eux (micro-arthropodes du sol par exemple), la diversité extrême du monde animal, conduisant à des difficultés d'identification, ont considérablement retardé l'essor de l'étude des groupements animaux.

Les premières recherches ont été faites dans les milieux aquatiques, tant marins que dulçaquicoles, où la récolte massive de la faune est souvent plus aisée. Ces études avaient parfois, en outre, une importance pratique très grande dans la mesure où elles permettaient d'améliorer la pêche. Dans le cas de la faune benthique, les techniques se rapprochaient de celles de l'écologie végétale. La faune du sol, composée surtout d'organismes de petite taille et assez faciles à récolter grâce à certaines techniques, a fait aussi, assez tôt, l'objet d'études qui ont permis de préciser divers points de la doctrine de la synécologie.

Dans le domaine terrestre épigé, on avait d'abord considéré seulement des communautés animales restreintes, comme le peuplement d'un nid, ou encore les seuls représentants d'un groupe zoologique, les Mollusques par exemple. C'est seulement depuis une date récente que des zoocénoses plus vastes ont été analysées.

Les principes de la phytosociologie ont été appliqués à diverses reprises à des peuplements animaux. Les indices sociologiques ainsi utilisés permettent la caractérisation précise d'une biocénose, même s'ils n'ont été définis qu'à partir d'une fraction de cette biocénose. La composition spécifique, par le fait qu'elle inclut plusieurs dizaines d'espèces, traduit en effet avec beaucoup de finesse les caractères de l'ensemble du milieu.

De telles méthodes ne fournissent pas, toutefois, une description réellement quantitative des biocénoses. Les recherches de l'écologie moderne sur les bilans énergétiques des écosystèmes ou sur les équilibres entre espèces exigent une connaissance plus exhaustive de la structure démographique des différentes populations animales et végétales. Aussi a-t-on tenté de développer un ensemble de techniques permettant de déterminer soit par recensement complet, soit plus souvent par échantillonnage, la composition exacte de la biocénose.

Techniques d'analyse quantitative d'un peuplement animal

Les techniques qui permettent, sur le terrain, de recenser les populations et de définir avec précision un peuplement animal sont nombreuses et diverses, mais il importe d'ajouter qu'elles sont toujours difficiles à employer et qu'elles ne sont jamais fidèles.

En milieu aquatique, certains appareils enferment une quantité donnée de liquide, et le tri des organismes – obligatoirement de petite taille – est fait ensuite au laboratoire, après fixation au formol par exemple. La précision de l'analyse est alors satisfaisante, mais le volume étudié nécessairement très restreint. Une autre technique utilise des filets, traînés sur une distance déterminée, et qui retiennent les organismes présents dans le volume ainsi filtré. L'imprécision provient alors du volume d'eau prospecté et de la perte d'animaux par fuite. Bien entendu, des filets différents doivent être adaptés aux différentes catégories de taille des organismes, la méthode pouvant s'appliquer au plancton comme aux poissons.

Dans le milieu endogé, le prélèvement d'un volume déterminé de sol est aisé ; diverses techniques permettent ensuite d'en extraire de façon plus ou moins complète les habitants (Collemboles et Acariens, Nématodes...). Mais les volumes de sol étudiés restent minimes, de sorte que, pour des organismes plus grands, comme les lombrics, la technique n'est plus utilisable.

Le peuplement animal des biocénoses terrestres est le plus difficile à étudier. Dans le cas des forêts, il est pratiquement inaccessible à un recensement, même approximatif. Seuls les biotopes herbacés ou peuplés d'arbrisseaux peuvent faire l'objet d'une analyse répondant à une précision raisonnable si l'on emploie un jeu de méthodes diverses : filet-fauchoir, sélecteur se refermant sur des herbes ou des branches, aspirateur, cylindre projeté sur le sol, pièges à succion. Il faut ajouter les carrés de ramassage et surtout les biocénomètres, cages sans fond que l'on plaque sur le sol et à l'intérieur desquelles se fait la collecte. Bien entendu, la surface prospectée doit être en rapport avec la taille des organismes ramassés. Sur des surfaces suffisamment grandes, de bons résultats peuvent être obtenus dans la collecte des Reptiles et des petits Mammifères lorsqu'on dispose d'une équipe suffisante. On peut aussi, pour les petits Mammifères, procéder à un piégeage total. Pour les Oiseaux et pour les Mammifères de grande taille, les dénombrements peuvent se faire par repérage sonore ou visuel, sans capture préalable, soit sur une superficie donnée, soit le long d'un itinéraire régulièrement parcouru. L'observation et la photographie aériennes sont parfois d'un grand secours dans les milieux ouverts.

Ces diverses techniques visent à une détermination absolue de la densité des organismes présents. Lorsqu'elles sont inapplicables, une grande variété de pièges de tous ordres permet d'obtenir au moins des indices d'abondance des espèces, et notamment de suivre les variations de leurs effectifs au cours des saisons successives. Citons seulement, parmi ces pièges, les trappes et fosses, appâtées ou non, les pièges adhésifs (type papier « tue-mouche »), les abris-pièges, les pièges lumineux, les pièges chimiques olfactifs, les pièges à eau (assiettes colorées), etc. Tous présentent le défaut majeur d'être extrêmement sélectifs, et donc de donner une idée très déformée de la biocénose.

Signalons enfin qu'on se contente parfois de repérer et de dénombrer des indices de l'activité des animaux, comme des excréments, des empreintes, des nids ou des dégâts.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Paul DUVIGNEAUD : professeur à l'Université libre de Bruxelles

- Maxime LAMOTTE : professeur honoraire à l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie (faculté des sciences), ancien directeur du laboratoire de zoologie de l'École normale supérieure

- Didier LAVERGNE : docteur en médecine

- Jean-Marie PÉRÈS : membre de l'Institut de France, commandeur de la Légion d'honneur, professeur émérite de l'université de la méditerranée Aix-Marseille-II

Classification

Médias

Autres références

-

BIOGÉOGRAPHIE

- Écrit par Pierre DANSEREAU et Daniel GOUJET

- 11 074 mots

- 18 médias

On appellera écosystème un espace limité où le cyclage des ressources,à travers un ou plusieurs niveaux trophiques, est effectué par des agents plus ou moins fixés et nombreux, utilisant simultanément et successivement des processus mutuellement compatibles qui engendrent des produits... -

BIOTOPE

- Écrit par Didier LAVERGNE

- 244 mots

Littéralement, le mot biotope signifie « lieu de vie ». Cette acception reste utilisée — à bon droit — par les systématiciens ou les microbiologistes qui cherchent à désigner le ou les sites que se sont appropriées les différentes espèces (certains à la surface ou à l'intérieur d'autres organismes constituent,...

-

ÉCOLOGIE

- Écrit par Patrick BLANDIN , Denis COUVET , Maxime LAMOTTE et Cesare F. SACCHI

- 20 638 mots

- 15 médias

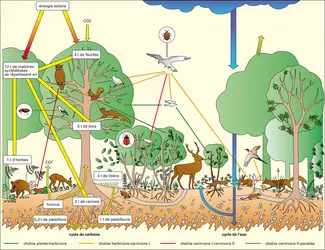

...constituée par les relations qui lient les organismes consommés à ceux qui les consomment, relations dont l'ensemble forme le réseau trophique du système. Ce terme traduit bien mieux que celui de chaînes alimentaires les relations innombrables qui existent entre les différentes espèces de la biocénose. -

ÉCOSYSTÈMES

- Écrit par Luc ABBADIE

- 6 410 mots

- 7 médias

Le terme « écosystème » désigne un groupe d'êtres vivants – parfois désigné sous le nom de biocénose (animaux, végétaux et microorganismes) – et de composantes physiques et chimiques – parfois regroupées sous le terme de biotope. Il correspond à une vision intégrative...

- Afficher les 15 références

Voir aussi

- POPULATION, écologie

- CARACTÉRISTIQUE ESPÈCE

- RAYONNEMENT SOLAIRE

- INTRODUCTION D'ESPÈCES

- FAUNE

- BIOMASSE

- PHYTOCÉNOSE

- ÉCOTONE

- PHÉNOPHASE

- PHYTOSOCIOLOGIE

- COMPÉTITION, écologie

- PHYTOPLANCTON

- ZOOPLANCTON

- PROFONDEURS OCÉANIQUES, biologie

- ALLOCHTONE ESPÈCE ou ESPÈCE EXOTIQUE

- STRATIFICATION, écologie

- SÉRIE DE VÉGÉTATION

- GROUPEMENTS ANIMAUX

- CONSOMMATEURS, écologie

- DÉCOMPOSEURS, écologie

- PRODUCTION, écologie

- ASSOCIATIONS VÉGÉTALES

- POPULATIONS ANIMALES & VÉGÉTALES

- AQUATIQUE VIE

- RÉSEAUX TROPHIQUES ou CHAÎNES ALIMENTAIRES, écologie

- BIOTIQUES FACTEURS

- ABIOTIQUES FACTEURS

- CADUCIFOLIÉE FORÊT

- SYNÉCOLOGIE

- SYNUSIE

- ZOOCÉNOSE

- FLUX D'ÉNERGIE, écologie

- SUCCESSIONS BIOCÉNOTIQUES

- ABONDANCE-DOMINANCE, écologie

- BENTHIQUE VIE

- BIODÉMOGRAPHIE

- NIVEAUX TROPHIQUES

- BIOMASSES PYRAMIDE DES

- FORMATIONS VÉGÉTALES

- FRÉQUENCE, écologie

- PEUPLEMENT, écologie

- RECENSEMENT, biodémographie