BOLIVIE

| Nom officiel | État plurinational de Bolivie |

| Chef de l'État et du gouvernement | Luis Arce - depuis le 8 novembre 2020 |

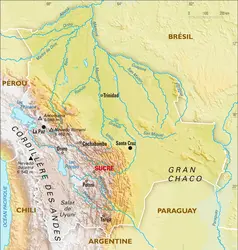

| Capitale | Sucre (Capitale constitutionnelle, siège du pouvoir judiciaire.) , La Paz (Capitale administrative, siège des pouvoirs exécutif et législatif.) |

| Langue officielle | Espagnol (Sont aussi considérées comme officielles trente-six langues indigènes.) |

| Population |

12 244 159 habitants

(2023) |

| Superficie |

1 098 580 km²

|

Article modifié le

Histoire

La formation de l'État bolivien

Les origines

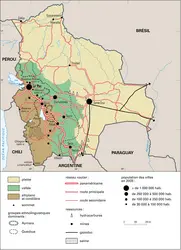

Le territoire où fut proclamée, le 6 août 1825, la République de Bolivie avait déjà une longue histoire. Depuis ces temps préhistoriques où avaient été taillés à Vizcachani les premiers outils de pierre, l'énigmatique civilisation de Tiahuanaco (de 300 à 1100), puis le « royaume » Kolla, enfin, à partir des années 1430, l'empire Inca s'étaient succédé sur le haut plateau des Andes centrales. Ainsi furent mis en place les groupes ethniques qui forment le fonds actuel de la population, Aymaras sur le haut plateau, Quechuas dans les vallées intermédiaires, tribus éparses dans les plaines et les forêts orientales.

Entre 1534 et 1537, les conquérants espagnols, déjà maîtres du Cuzco, font sous la conduite de Saavedra et Almagro une première reconnaissance de ces terres inhospitalières. En 1538, G. Pizarro entreprend d'établir l'autorité de Charles Quint sur ce qui deviendra en 1559 l'Audience de Charcas, rattachée à la vice-royauté de Lima, et sera couramment appelé, au cours de l'époque coloniale, le Haut-Pérou.

Les trois siècles de domination espagnole ont fortement marqué cette province d'Amérique et finalement légué à la République bolivienne un certain nombre de problèmes. Problèmes économiques et sociaux : l'épuisement des métaux précieux, notamment de la fameuse montagne d'argent de Potosí, la misère de la main-d'œuvre indigène asservie tant sur les grands domaines, dans le cadre d'une agriculture de subsistance, que dans les mines, la marginalité des terres orientales abandonnées aux missions... Problèmes politiques aussi : le poids et l'ambition grandissante des métis aux côtés des créoles, le balancement croissant de l'Audience entre Lima et Buenos Aires, entre le Pacifique et l'Atlantique, enfin la profondeur des antagonismes latents et la fréquence des luttes de factions. La dureté de la révolte indigène de 1781 et de sa répression ou la durée de la lutte pour l'indépendance (1809-1825) sont de ce dernier trait des exemples significatifs.

L'indépendance et le démembrement du territoire

S'il avait finalement réussi, l'effort du général Santa Cruz pour confédérer le Pérou et la Bolivie eût abouti à la formation d'un État puissant au cœur du continent sud-américain. Les ambitions des rivaux du dictateur, tant boliviens que péruviens, l'âpreté des particularismes régionaux et les réactions militaires du Chili et de l'Argentine firent échouer en 1839 ce projet audacieux. Le principe de l'équilibre relatif entre petites nations antagonistes dominait au sud du continent, comme il prévalait au nord depuis la dissolution de la Grande-Colombie.

En 1831, pour une surface de 2 340 000 km2 environ, on estimait à un peu plus de un million d'habitants la population bolivienne, d'ailleurs concentrée sur le haut plateau et dans les vallées adjacentes. La faiblesse d'un tel peuplement explique en partie le destin tragique de la jeune république. En un peu plus d'un siècle, elle perdit plus de la moitié de son territoire et fut réduite à 1 090 000 km2 en 1938. Il semble que l'inconscience ou la cupidité de certains gouvernements, la débilité du pouvoir central sur des zones marginales et la faiblesse des armées boliviennes jouèrent dans ce processus un rôle aussi important que l'appétit des nations voisines. Ce démembrement progressif fut la conséquence de trois conflits armés : la guerre du Pacifique (1879-1880) aux côtés du Pérou contre le Chili, les expéditions de l'Acre (1903-1904) contre des séparatistes soutenus par le Brésil et la guerre du Chaco (1932-1935) contre le Paraguay. La Bolivie était une véritable peau de chagrin.

Ces territoires étaient certes fort peu peuplés de Boliviens : même la côte du Pacifique comptait moins de 50 000 habitants. Mais leur perte fut et reste douloureusement ressentie ; les classes dirigeantes furent élevées dans un sentiment croissant de frustration nationale. Ces régions représentaient d'importantes ressources économiques : guano et salpêtre de la côte, gomme et bois précieux de l'Acre, gisements pétroliers supposés au Chaco. Surtout, leur amputation signifiait l'emprisonnement progressif de la Bolivie dans son réduit montagneux. Le Chili lui ôtait toute sa façade maritime sur le Pacifique, sans que l'établissement d'une voie de transit franche entre Arica et La Paz, d'après le traité de 1904, compensât réellement le désavantage commercial créé par cette annexion. Le Brésil affirmait son pouvoir de contrôle sur le réseau amazonien, le Paraguay et l'Argentine éloignaient la Bolivie du débouché sur l'estuaire de La Plata : l'accès à l'Atlantique lui était interdit.

La mise sous tutelle politique

Une fois gagnée l'indépendance, les créoles purs ou métissés qui étaient maîtres d'une grande partie des terres, des mines et du commerce, et détenaient de plus le privilège de la culture, pouvaient gouverner à leur guise. Ils se réclamaient en paroles de l'idéologie libérale qui avait donné un sens à la lutte contre la métropole. Ce ne fut guère qu'une apparence, car le vide laissé par l'administration coloniale, les ambitions personnelles, la conception du pouvoir comme voie d'enrichissement privé conduisirent à des pratiques qui contredisaient l'esprit démocratique des institutions. Prétorianisme ou caudillisme militaire déchirèrent le pays. La tradition n'en est pas encore éteinte. De 1825 à nos jours, on a pu compter plus de cent cinquante rébellions graves, pronunciamientos, coups d'État ou révolutions de palais...

En 1857, un groupe d'idéologues appelés « Rouges » tente avec le président Linares de « civiliser » et moraliser la vie politique. La violence de leurs adversaires conduit le régime à une dictature inexorable, vite reprise à leur compte par de nouveaux soudards, Melgarejo ou Morales. La Bolivie semblait une principauté moins gouvernée que pillée par des monarques sans scrupules. La défaite de la guerre du Pacifique marqua le déclin du prétorianisme. Les nouveaux magnats des mines d'argent, Pacheco, Arce, Fernandez Alonso assumèrent à tour de rôle la présidence. La Bolivie s'assagissait. Cependant, l'opposition, qui réclamait le respect des lois pour défendre son droit au pouvoir et attaquait la complicité conservatrice des intérêts économiques de l'Église et de l'armée traditionnelle, se définissait comme libérale. Contre l'oligarchie traditionnelle de Sucre, capitale déclinante, l'ambition de celle de La Paz, ville en plein essor, détermina un conflit entre unitaires et fédéralistes (la guerre civile de 1898-1899) sous le couvert duquel les libéraux triomphèrent des conservateurs. La Paz devint le siège du gouvernement. Malgré son désir de rénover la vie politique, de former un État moderne, et de « professionnaliser » l'armée, cette nouvelle oligarchie mena sous la conduite de I. Montes une politique aussi exclusive que ses prédécesseurs. À l'approche de la crise économique due à la Première Guerre mondiale, les opposants renouèrent avec la tradition de la violence. Le système des clientèles caudillistes se perpétuait : « républicains » autour de Saavedra, « républicains authentiques » autour de Salamanca, plus tard « Union nationale » autour de Siles. Ces partis du deuxième âge cherchaient pourtant à élargir leurs bases politiques dans le petit peuple des villes ; le corps électoral du xixe siècle, limité à quelque 20 000 personnes, avait doublé en 1926.

Mais avant même qu'ait pu se former un système politique vraiment moderne, trop opposé en fait à l'organisation traditionnelle d'une société de type colonial, l'État bolivien se trouvait confronté au problème de son autonomie, tant vis-à-vis des puissances économiques internes que des banques étrangères. Les libéraux se trouvaient pris à leur propre piège. Les recettes fiscales et les ressources en devises du gouvernement, dont les besoins allaient croissant, dépendaient de l'exportation des minerais, et principalement de l'étain. Or les entreprises minières qui dominaient ainsi l'État le laissaient à la portion congrue. Mieux même, comme elles avaient besoin de voies ferrées pour exporter leurs minerais, il fallut que l'État empruntât pour les faire construire. La charge de la dette devint si catastrophique que le contrôle de la majeure partie des recettes douanières passa en 1923 aux mains d'une Commission fiscale permanente dominée par des banquiers étrangers. Dans la période même de sa formation, l'État bolivien était soumis à une double tutelle.

L'exploitation économique

Du xixe au xxe siècle, la Bolivie offre l'exemple de la formation d'une économie dualiste. L'agriculture qui emploie de loin la majeure partie de la population reste abandonnée aux Indiens et soumise à la routine. Les propriétaires terriens et les autorités des provinces prélèvent sur son produit ce qu'il faut à leur prestige. Cet écrémage systématique des excédents ne favorise ni l'effort ni la novation. Aussi l'agriculture assure-t-elle tout juste la subsistance des paysans et l'approvisionnement des petites villes.

À cette apathie générale du monde rural, qui entraîne celle de l'artisanat urbain, s'oppose la fébrilité des activités spéculatives. Les cycles de la quinine (1830-1850), du guano et du salpêtre (1868-1878) ou de la gomme (1895-1915) donnent tour à tour à certaines régions un dynamisme économique intense, mais bref et artificiel. Il est en effet commandé par le marché mondial et la plupart des profits sont aspirés par l'étranger. Le renouveau des vieilles mines d'argent ne durera de même qu'une vingtaine d'années, jusqu'à l'effondrement relatif des cours vers 1890.

En revanche, la construction des voies ferrées, l'injection de capitaux étrangers et une longue conjoncture favorable vont donner aux petites mines diverses (cuivre, antimoine, wolfram) et surtout à celles d'étain les atouts d'un essor considérable dès les premières années du siècle. En quelque vingt ans, Simón I. Patiño, mineur heureux, devient l'un des plus gros producteurs d'étain du monde. Habile de surcroît au jeu financier, il transfère en 1924 aux États-Unis le siège et les capitaux de ses entreprises, avant de devenir, à la faveur de la crise de 1930, le maître du pool de l'étain. En Bolivie, d'autres suivent ses traces, Aramayo, plus tard Hochschild. Cependant, ce développement minier ne laisse au gouvernement que des miettes, aux 20 000 mineurs un minimum vital et au pays un réseau de voies ferrées de drainage, exclusivement articulé sur les gisements de minerai. Le succès même de cette économie d'enclave finit par avoir des effets négatifs. Les devises qu'elle procure au pays lui permettent de différer par des importations croissantes le développement de l'agriculture et de la petite industrie. Enfin, les variations des cours auront des effets catastrophiques sur les ressources de l'État et détermineront chaque fois de graves à-coups politiques et sociaux (1920, 1928, 1951).

La Bolivie contemporaine

Des années 1880 aux années 1930, le pays jouit d'une stabilité politique relative : l'élite économique installée au pouvoir partage une même vision du progrès et de la nécessité de la paix civile, tandis que l'appareil d'État est peu développé et que l'armée est neutralisée.

Mais l'apparition des doctrines socialistes, qui séduisent une partie des nouvelles élites, la naissance du mouvement ouvrier, les déficits fiscaux puis la grande dépression qui suit le krach boursier de 1929 fragilisent le gouvernement du président Daniel Salamanca. Sa recherche d'une issue à la crise et son obsession d'explorer et de peupler le Chaco conduisent à la guerre contre le Paraguay (1932-1935). La catastrophique défaite du Chaco, outre le fait qu'elle provoque la mort de 55 000 personnes et ampute la Bolivie d'une partie de son territoire (243 500 km2), fragilise l'oligarchie minière en même temps qu'elle éveille la conscience nationale des troupes mobilisées, des paysans aux employés en passant par les mineurs, et crée entre eux des liens nouveaux. Une contre-élite à la fois militaire – composée de jeunes officiers marqués par la défaite et remettant en cause la hiérarchie – et civile, gagnée aux idéaux socialiste et nationaliste, voit également le jour et se fortifie rapidement.

L'armée, bien que discréditée par la défaite, sort de la guerre avec un pouvoir renforcé face à un système traditionnel de partis politiques fragilisé. À la suite d'un coup d'État, elle prend le pouvoir en 1936, inaugurant un cycle d'instabilité politique durant lequel des gouvernements militaires et civils réformistes alternent avec des conservateurs.

La révolution

Le Mouvement nationaliste révolutionnaire (M.N.R.) qui prend naissance entre 1930 et 1944, à la suite de l'adjonction de divers groupes entre eux, dans ce contexte de constante agitation sociale et politique, agglomère plusieurs noyaux anti-impérialistes et favorables à la nationalisation des ressources naturelles : un cercle de journalistes, des officiers ayant participé à la guerre du Chaco, et des intellectuels. En avril 1952, un coup d'État qui engendre une insurrection populaire amène le chef du M.N.R., Victor Paz Estenssoro, aux commandes du pays. Les grandes réformes se succèdent rapidement – institution du suffrage universel, nationalisation des trois plus grandes compagnies minières, réforme agraire, réforme de l'enseignement, instauration de la sécurité sociale – et bénéficient à des groupes sociaux majoritaires jusque-là écartés de la vie politique et des prestations sociales, les paysans principalement.

La mobilisation révolutionnaire amène également une vague de syndicalisation en même temps qu'une restructuration des organisations syndicales placées sous la tutelle de la Centrale ouvrière bolivienne (C.O.B.), dominée par la puissante fédération des mineurs (F.S.T.M.B.), et rapidement associée au gouvernement. Tandis que l'armée vaincue, partiellement désarmée et épurée – les officiers associés à l'ancien régime sont destitués et pour certains emprisonnés –, est cantonnée à des tâches de développement, le régime s'en remet à des milices civiles, ouvrières et paysannes, pour sa défense.

Le gouvernement de Paz Estenssoro cherche à diversifier l'économie en impulsant notamment les activités d'extraction du pétrole, l'agro-industrie sucrière et la substitution des importations de produits manufacturés. Mais l'économie du pays décline dans tous les secteurs et le pouvoir en place doit faire face à une hyperinflation qui ne cessera, après 1956, qu'en raison d'un programme d'austérité financière et de fermeté à l'égard des syndicats. Le pays survit grâce à l'aide massive des États-Unis qui permet à la fois de combler le déficit public, d'injecter des capitaux dans la compagnie minière nationalisée, et d'importer des aliments.

Progressivement, tandis que l'armée se restructure, le M.N.R. se divise en factions qui deviennent bientôt des partis rivaux, et les syndicats s'installent dans une opposition de plus en plus marquée vis-à-vis des gouvernements successifs.

L'emprise militaire

En novembre 1964, l'armée, encouragée et réorganisée grâce aux appuis techniques et aux subsides des États-Unis, généreusement dispensés à la suite de la révolution cubaine, revient au pouvoir par un coup d'État. Elle y reste pendant dix-huit années, qui sont marquées par une instabilité permanente puisque dix-sept présidents se succèdent durant cette période.

La première junte militaire du général René Barrientos – qui légalise son accession au pouvoir par des élections en juillet 1966 – est marquée par la tentative de guérilla d'Ernesto Guevara. Commencée en mai 1967, celle-ci se termine le 8 octobre par la capture puis l'assassinat du « Che » par l'armée. Sous prétexte de rationaliser la production dans les mines, le gouvernement militaire prend des mesures sévères (réduction des salaires, licenciements, réduction des droits syndicaux...) qui entraînent de vives protestations et amènent l'armée à intervenir dans les mines en 1965 et en 1967. La nuit de la Saint-Jean de 1967, la répression fait plus d'une vingtaine de morts et de nombreux blessés. Le gouvernement signifie ainsi brutalement aux mineurs de rester en dehors de l'affrontement guérillero.

Le général Barrientos meurt en avril 1969 dans un « mystérieux » accident d'hélicoptère. Après une courte transition assurée par le vice-président Luis Siles Salinas, le général Alfredo Ovando arrive au pouvoir par un coup d'État, le 26 septembre 1969. C'est le début d'une période moins répressive, plus tolérante vis-à-vis des syndicats et marquée par des politiques nationalistes, avec notamment la nationalisation de la compagnie nord-américaine Gulf Oil. Le président suivant, le général Juan José Torres – qui arrive au pouvoir après une période confuse de disputes au sein de l'armée, suscitée par des opposants à l'option nationaliste – poursuit les nationalisations de mines et inaugure la première fonderie publique d'étain. Plus radical que son prédécesseur, il accepte la réunion d'une assemblée populaire, dominée par la C.O.B., dont le but avoué est de conduire le pays vers le socialisme. Dans ce climat de polarisation croissante, un soulèvement militaire sanglant permet l'accession au pouvoir du général Hugo Banzer, le 21 août 1971.

La répression reprend. Plus de 200 morts, 14 750 détenus, 19 400 exilés politiques et 78 000 exilés pour des raisons économiques ; tel est le bilan dressé par les associations de défense des droits de l'homme pour la période de 1971 à 1978. À l'exception de la Falange Socialista Boliviana (F.S.B.) et du M.N.R. avec lesquels les militaires gouvernent pendant trois ans, tous les partis et les syndicats sont interdits. En juillet 1974, le général Banzer chasse ses ministres civils et durcit encore la répression en interdisant les grèves et les rassemblements et, en 1976, l'armée transforme les mines en zones militaires coupées du reste du pays.

Depuis la prise de pouvoir par l'armée, le pays connaît des taux de croissance élevés qu'il ne retrouvera jamais : de 1963 à 1977, ils oscillent entre 5,5 et 6,5 % par an. Les taux d'investissements de cette période sont également élevés, entre 16 et 19 % du P.I.B. Et le taux d'inflation est modéré. Mais durant la présidence de Banzer, le pays s'ouvre largement aux prêts commerciaux étrangers – fournis notamment par les banques recyclant les pétrodollars du premier boom pétrolier – ainsi qu'aux prêts provenant de gouvernements alliés (États-Unis principalement) ou d'institutions multilatérales, si bien qu'il s'endette.

Cependant, cet argent facile est dilapidé en projets surdimensionnés ou mal exécutés (complexe pétrochimique de Palmasola, autoroute La Paz-El Alto) et passe aux mains des alliés du président, notamment au secteur agro-industriel du département de Santa Cruz. Celui-ci reçoit d'importants crédits pour la culture du coton – non remboursés, ils viendront augmenter le déficit de la Banque publique agricole (Banco Agricola) – et ses membres sont, de plus, dotés de dix-sept millions d'hectares de terres dans les départements orientaux du pays. Enfin, l'administration devient pléthorique, le secteur public passe de 66 000 salariés en 1970 à 170 000 en 1977 toujours au plus grand profit des clientèles amies.

Sous la pression du président américain Jimmy Carter et de sa politique en faveur de la promotion des droits de l'homme, le gouvernement Banzer appelle à l'organisation d'élections pour juillet 1978, avec la claire intention de légitimer sa prorogation à la tête de l'État. Mais à la suite d'une grève de la faim (décembre 1977-janvier 1978) déclenchée par des épouses de mineurs victimes de la dictature, une ample mobilisation populaire l'oblige à concéder une amnistie générale et à ouvrir la scène politique. Les partis d'opposition et les syndicats récupèrent rapidement une place centrale dans le jeu politique.

Le candidat officiel de l'armée, le général Juan Pereda, se déclare vainqueur du scrutin et s'arroge le pouvoir par un coup d'État le 21 juillet 1978, alors qu'il y a tout lieu de croire que, en dépit d'une fraude massive, Hernán Siles Zuazo, à la tête d'un front de centre gauche, l'Union démocratique populaire (U.D.P.), était majoritaire.

Une transition démocratique confuse

Tandis que l'économie bolivienne se détériore débute une période troublée de quatre années (1978-1982) au cours de laquelle se succèdent neuf gouvernements militaires et civils, aux capacités d'action limitées, qui sont soumis aux pressions à la fois d'une classe politique polarisée et fragmentée, de forces civiles mobilisées (syndicats et comités civiques régionaux principalement) et de clans rivaux au sein des forces armées.

Après quatre mois d'exercice du pouvoir, le général Pereda doit céder la place à un général constitutionnaliste : David Padilla. Entouré d'un groupe de jeunes officiers, celui-ci organise de nouvelles élections en juillet 1979. Siles Zuazo l'emporte (36 % des voix), précédant de peu Paz Estenssoro. Mais n'ayant pas obtenu la majorité absolue, il doit se soumettre au vote du Congrès au sein duquel le M.N.R. est majoritaire.

Après de longues et âpres tractations, le compromis trouvé consiste à nommer le président du Congrès, Walter Guevara Arce, chef d'un gouvernement provisoire chargé d'organiser de nouvelles élections pour l'année suivante. Le Parlement offre rapidement le spectacle de partis rivaux occupés uniquement à se partager les prébendes et à conspirer pour accéder sans partage au pouvoir. Finalement, le 1er novembre 1979, le colonel Alberto Natusch Busch, allié à une fraction du M.N.R., prend le pouvoir. Mal préparé, son putsch entraîne une résistance populaire farouche emmenée par les syndicats. À la suite d'affrontements sanglants (massacre de la Toussaint) – plus de deux cents morts et de cent disparus à La Paz –, les militaires sont obligés de rentrer dans leurs casernes et, le 16 novembre, le Congrès désigne la présidente de la Chambre des députés, Lidia Gueiler Tejada, comme nouvelle présidente intérimaire. Cet épisode tragique a pour résultat de discréditer profondément le système partisan et de légitimer le pouvoir syndical qui devient une sorte de garant de la démocratie.

L'élection de juin 1980, qui est en fait la première à peu près fiable, donne à nouveau la victoire à Hernán Siles Zuazo et à l'U.D.P. Mais le 17 juillet, le général García Meza, commandant en chef de l'armée de terre, prend le pouvoir et déclenche une vague de répression brutale. Lors de la prise d'assaut du siège de la C.O.B., divers dirigeants ouvriers sont assassinés, ainsi que Marcelo Quiroga Santa Cruz, qui incarnait la figure d'une gauche décidée à dénoncer les exactions et la corruption de l'armée. Les principaux dirigeants politiques ou syndicaux sont arrêtés, emmenés dans des camps, ou exilés.

Le nouveau gouvernement est si brutal qu'il ne reçoit aucun appui significatif dans le pays, et ses liens avec les mafias de la cocaïne ainsi qu'avec des groupes paramilitaires au sein desquels figure le nazi Klaus Barbie lui aliènent également tout soutien étranger.

Le 24 août 1981, García Meza doit céder la place, et les officiers qui lui succèdent redonnent le pouvoir, le 5 octobre 1982, au vainqueur des élections de 1980, Siles Zuazo.

Très rapidement, le nouveau président se trouve confronté à un dilemme insurmontable : redresser les finances d'un État en banqueroute et, en même temps, satisfaire les demandes salariales populaires, à un moment où le pouvoir syndical est à son zénith. De plus, il doit compter avec un Parlement dans lequel il est minoritaire, et ses troupes, peu disciplinées, se divisent rapidement en factions rivales : le Mouvement de la gauche révolutionnaire (M.I.R.) quitte la coalition en janvier 1983.

À la fin de l'année 1983, les syndicats adoptent une position d'affrontement systématique à l'égard du gouvernement, chaque nouvelle grève entraînant une augmentation de salaires aussitôt annulée par une inflation galopante. Le gouvernement perd tout contrôle sur l'économie nationale.

Harcelé par une opposition politique multiforme qui va des mineurs aux comités civiques départementaux en passant par le patronat, sali par un scandale déclenché par le parrain de la drogue Roberto Suarez, séquestré par un groupe de putschistes, Siles Zuazo annonce des élections anticipées pour juillet 1985.

La crise est impressionnante : de 1980 à 1985, le P.I.B. chute de 10 % et le P.I.B. par habitant d'environ 20 % ; le chômage fait plus que tripler ; l'inflation atteint des niveaux inconnus dans le monde en temps de paix (11 750 % en 1985) ; le déficit public est égal à un quart du P.I.B...

Le retour du M.N.R.

Les élections du 14 juillet 1985 marquent le retour des partis de droite : l'Action démocratique nationaliste (A.D.N.) menée par l'ex-président Banzer arrive en tête (28,5 % des voix), suivie de très près par le M.N.R. (26,49 %) ; le Congrès élit finalement Paz Estenssoro président de la république. À soixante-dix-sept ans, c'est son troisième mandat. Les deux partis vainqueurs s'unissent pour gouverner en fondant le Pacte pour la démocratie et mettent rapidement en place la nouvelle politique économique (N.P.E.), une thérapie de choc inspirée des recettes du F.M.I., qui va jouer un rôle pionnier en Amérique latine. À partir de la fin du mois d'août 1985, le système de change devient flottant et unique, tandis que les marchés des biens, du crédit, des capitaux et du travail sont libéralisés et que les salaires sont bloqués.

Les budgets affectés aux secteurs sociaux de l'éducation, de la santé et des retraites tombent à un niveau très bas (44,9 % du P.I.B. en 1980-1981 ; 27,6 % en 1990), et cette politique touche durement les salariés du secteur public, qui est réduit de 10 % dès la première année de la N.P.E. L'acte le plus spectaculaire est sans doute le démantèlement de la Corporation minière bolivienne (Comibol), la plus grande entreprise nationale : seules les mines jugées rentables, ou aux réserves prometteuses, restent sous sa tutelle ; les autres, dont le grand complexe de Siglo XX-Catavi, sont cédées à des coopératives moyennant un loyer annuel.

Depuis le début du xxe siècle, l'exportation de minerais équivalait à plus de la moitié des exportations du pays et fournissait la plus grande partie de ses recettes fiscales. Mais l'étain bolivien était devenu trois fois plus cher que celui de la Malaisie, et l'entreprise nationalisée voyait son déficit se creuser (165 millions de dollars en 1985). De plus, quelques semaines après le décret de la N.P.E., les cours de l'étain s'étaient effondrés sur le marché mondial.

Quand les mineurs protestent par la grève et une marche d'Oruro vers La Paz (août 1986), le gouvernement décrète l'état de siège, et emprisonne cent soixante dirigeants syndicaux et militants de gauche ; à la fin de l'année 1986, 18 500 mineurs et employés de la Comibol sont licenciés. Le secteur privé – notamment le secteur textile – jusque-là assez largement subventionné et non compétitif dans un marché ouvert, est lui aussi affecté, et 35 000 ouvriers se retrouvent sans emploi.

En conséquence, le pouvoir syndical est durablement affaibli : considéré comme responsable du chaos engendré par les trois années de gouvernement de l'U.D.P., il perd de nombreux adhérents, en même temps que son principal moteur : la puissante fédération des mineurs (F.S.T.M.B.).

Mais la libéralisation de l'économie permet de réduire spectaculairement l'inflation, qui est ramenée à 11 % en deux ans, tandis que le déficit fiscal passe de 27,4 % du P.I.B. en 1984 à 2,7 % en 1986. Et, à partir de 1991, la croissance reprend avec des taux avoisinant 4 % par an.

Après une telle secousse, la place de la production de la coca et de la cocaïne devient centrale dans l'économie du pays. Selon diverses estimations (officielles ou d'experts nationaux et internationaux), la valeur de ses exportations varie de 300 à 700 millions de dollars de 1985 à 1990, soit de 20 à 40 % du total des exportations. De même, l'existence d'environ 200 000 personnes, soit 10 % de la population active, dépendrait de la culture de la coca, de son commerce et de celui de ses dérivés, ainsi que de toutes les activités annexes (commerce, transport, services...). De plus, la prohibition de toute enquête sur l'origine des fonds déposés à la Banque centrale et l'annulation de toutes les taxes sur le rapatriement des capitaux rend possible le retour au pays d'une partie des bénéfices du trafic.

Le boom de la coca commence sous la dictature du général Banzer. La zone de production, jusqu'alors concentrée dans les vallées profondes de La Paz (yungas), s'étend aux zones de colonisation de la région du Chapare, dans le département de Cochabamba. La plupart des paysans colons qui s'y installent proviennent des vallées proches, mais certains ex-mineurs viennent aussi tenter leur chance, la commercialisation de la feuille de coca assurant des revenus beaucoup plus élevés que n'importe quelle autre production agricole. Pour lutter contre le trafic de drogue, la loi 1008 est approuvée le 19 juillet 1988. Elle établit des zones traditionnelles de culture et des zones où les plants de coca, jugés excédentaires, doivent être progressivement arrachés (province du Chapare). De plus, elle met en place un sous-système juridique (tribunaux et procureurs spécialisés) pour instruire les procès des personnes accusées de trafic de stupéfiants.

L'alliance inattendue

Aux élections de mai 1989, le M.N.R., mené par Gonzalo Sánchez de Lozada, l'homme qui orchestra la politique de libéralisation, arrive en tête avec seulement 23 % des voix. Il est talonné par l'A.D.N. (22,6 %) d'Hugo Banzer et le M.I.R. (19,5 %). À la suite d'une alliance inattendue et critiquée entre l'A.D.N. et le M.I.R., c'est Jaime Paz Zamora (M.I.R.) qui est désigné président de la république par le Congrès, tandis que les deux forces se partagent les ministères.

Cette élection est également marquée par l'entrée en scène de deux nouveaux partis politiques populistes qui, chacun à sa manière, offrent un canal d'expression aux couches sociales intermédiaires et populaires, principalement urbaines : Conscience de la patrie (Condepa) mené par Carlos Palenque, propriétaire d'une chaîne de télévision ; et l'Union civique de solidarité (U.C.S.) dont le leader, Max Fernandez (mort en 1995), est propriétaire de la plus grande brasserie du pays.

Le président Paz Zamora poursuit la politique de libéralisation de l'économie en consolidant la stabilisation monétaire, en favorisant l'investissement privé, notamment dans le secteur minier, et en amorçant la privatisation des entreprises publiques. En matière de lutte contre le trafic de cocaïne, il entend mener une politique subtile. Participant au sommet antidrogue de Carthagène (Colombie) de février 1990, il propose d'investir dans des cultures alternatives afin de dégager des revenus similaires à ceux de la coca. Parallèlement, en lançant le slogan « La coca n'est pas la cocaïne », le gouvernement revendique l'usage traditionnel de la coca, et entend lui trouver des débouchés industriels dans la pharmacie, l'alimentation et la parfumerie.

Enfin, sous sa présidence sont mises en place des mesures destinées aux populations autochtones. À la suite de la marche Trinidad-La Paz, organisée en août 1990 par des indigènes de l'Oriente bolivien, pour « le territoire et la dignité », il signe les premiers décrets de concession par l'État de territoires collectifs à des peuples indigènes du bassin amazonien.

La vague réformiste

La confrontation électorale de juin 1993 amène Gonzalo Sánchez de Lozada (M.N.R.) à la présidence, et Victor Hugo Cardenas (Mouvement révolutionnaire Tupak Katari de libération (M.R.T.K.L.) à la vice-présidence : une alliance inédite, qui recueille 33,8 % des voix, entre celui que l'on surnomme el gringo parce qu'il a longtemps vécu aux États-Unis, et le leader d'un parti indianiste.

La présidence de Gonzalo Sánchez de Lozada est marquée par une vague de réformes sans précédent : 214 lois sont votées d'août 1993 à décembre 1996. La Constitution est réformée, en 1994, de telle sorte que la Bolivie devient une « République unitaire [...] multiethnique et pluriculturelle ».

Une des mesures principales, la loi de capitalisation, consiste à confier à une entreprise étrangère la gestion d'une ancienne entreprise d'État en l'obligeant à apporter un capital équivalent à la valeur de l'entreprise, de façon à doper l'investissement. L'État bolivien continue de posséder 50 % des actions. Ainsi, la capitalisation des hydrocarbures, des télécommunications, des transports ferroviaire et aérien et de l'énergie électrique fait entrer dans le pays 1,6 milliard de dollars en 1995 et 1996. La moitié des actions, qui demeure propriété de l'État, est transférée au « peuple bolivien » pour alimenter des fonds de retraites. Le reste des entreprises publiques est simplement privatisé.

Quant à la loi de participation populaire, elle découpe pour la première fois l'ensemble du pays en municipalités – jusqu'ici seules certaines villes et bourgades étaient sous le régime municipal – qui reçoivent un financement du Trésor public au prorata de leur population. Cette même loi accorde la reconnaissance juridique à des organisations territoriales de base (O.T.B., communautés ou peuples indigènes, et comités de quartier), et leur attribue un rôle de promotion de projets sociaux et de développement au sein des municipalités. De plus, les représentants de chacune des O.T.B. d'une municipalité forment un comité de vigilance ayant pour fonction de surveiller l'exécution des travaux programmés et la conformité légale des dépenses.

En outre, une réforme éducative ambitieuse est votée en 1994 pour améliorer un rendement scolaire jugé médiocre. Elle promeut l'apprentissage de la lecture et de l'écriture bilingue dans les zones de population indigène, associe les parents au dispositif éducatif et propose aux élèves une pédagogie plus active.

Enfin, une loi de réforme agraire (Ley del servicio nacional de reforma agraria, S.N.R.A.), adoptée en octobre 1996, se fixe, entre autres objectifs, la légalisation des titres de propriété, ce qui implique l'élaboration d'un cadastre et la résolution de nombreux conflits de limites de terres. Par ailleurs, cette loi crée une nouvelle catégorie de terres collectives, les territoires communautaires d'origine (T.C.O.), attribuables aux peuples indigènes.

Certaines réformes suscitent des mécontentements dans des secteurs très divers de la population : les enseignants résistent farouchement à la réforme éducative, la réforme agraire inquiète les propriétaires sans satisfaire les paysans indiens ; la loi de capitalisation suscite l'opposition de tous ceux qui sont attachés à la propriété nationale des ressources stratégiques... En conséquence, le M.N.R. perd du terrain dans l'opinion.

« Coca zéro »

À l'élection de 1997, l'A.D.N. d'Hugo Banzer arrive en tête avec le score étriqué de 20,8 % des voix, distançant de très peu ses principaux rivaux : le M.N.R., Condepa, le M.I.R. et U.C.S. Le vainqueur, ratifié par le Congrès, est amené à gouverner avec une ample coalition inédite (A.D.N., M.I.R., U.C.S., Condepa) ; le M.N.R. et une gauche atomisée et dispersée constituent l'opposition.

Le nouveau pouvoir en place, tout en poursuivant la voie libérale, traîne des pieds pour conduire les principales réformes engagées par le gouvernement précédent (notamment la loi de participation populaire qu'il considère comme un dispositif de captation de votes fabriqué par le M.N.R.), mais il ne peut cependant les remettre en cause en raison de leur financement international.

Il se lance dans une politique d'arrachage forcé des plants de coca du Chapare, avec le slogan « coca zéro », engageant pour la première fois l'armée dans le processus, et radicalisant ainsi les protestations des producteurs syndiqués. Aux élections municipales de 1999, ces derniers, représentés par le Mouvement vers le socialisme (M.A.S.) – parti créé en 1997 sous le nom d'Assemblée des peuples souverains, et transformé en M.A.S. en 1999, en raison de rivalités internes au mouvement paysan –, recueillent 3 % des voix et s'installent à la tête des municipalités du Chapare.

Cette même année, le pays subit une récession (0,6 % de croissance, contre 4 % en moyenne depuis 1993) et les protestations, qui avaient commencé à croître dès 1997, se font plus nombreuses. L'an 2000 marque un véritable tournant quand, à Cochabamba, une coalition de consommateurs d'eau potable, de syndicats et d'associations de paysans se mobilise pour obtenir le départ de l'entreprise privée qui avait obtenu la concession de la distribution d'eau dans la région. C'est la guerre de l'eau. Dans le même temps, sur l'Altiplano, le dirigeant paysan indianiste Felipe Quispe organise des blocages routiers pour réclamer des modifications des lois agraires (loi S.N.R.A., loi des ressources hydriques). En dépit de l'état de siège proclamé par le gouvernement, et parce que la police se mutine pour obtenir des augmentations de salaires, ce dernier cède sur tous les fronts (il doit réviser la loi de l'eau et remettre en cause la privatisation).

À partir de ce moment, le gouvernement ne va pas cesser de s'affaiblir, tandis qu'une vague de mobilisations augmente l'audience des leaders des secteurs contestataires : principalement celle d'Evo Morales dirigeant des cocaleros, mais aussi celle de Felipe Quispe, entre autres.

En août 2001, Hugo Banzer, malade, cède le siège présidentiel au vice-président Carlos Quiroga.

Effervescence sociale et faillite politique

L'élection du 30 juin 2002 est sans doute la plus serrée de l'histoire bolivienne : 43 000 voix seulement séparent le vainqueur, Gonzalo Sánchez de Lozada (M.N.R.), d'Evo Morales (M.A.S.), qui s'affirme sur la scène politique de manière spectaculaire et inattendue et distance le troisième candidat, Manfred Reyes Villa (Nouvelle Force républicaine, N.F.R.), de seulement 721 voix. Finalement, le gagnant s'allie au quatrième, l'ancien président Jaime Paz Zamora (M.I.R.), pour devenir président.

Très vite, Sánchez de Lozada se trouve pris dans la tourmente des conflits sociaux. En janvier 2003, les premiers accrochages de l'armée et de la police avec les cocaleros font dix morts. En février, pour réduire le déficit budgétaire, le gouvernement annonce une augmentation des impôts sur le revenu des salariés. Le refus est unanime. Une mutinerie de la police, qui conduit à un affrontement avec l'armée, et des protestations violentes suivies de saccages et d'incendies d'édifices publics, de sièges de partis politiques et de magasins amènent le gouvernement à retirer son projet. Les affrontements ont fait une trentaine de morts et soixante-dix blessés (febrero negro). Mais les syndicats et une coordination d'associations, l'État major du peuple, menés par Evo Morales, continuent à défier le gouvernement par des actions de désobéissance civile.

Grâce au gaz récemment découvert dans le département de Tarija, les réserves nationales connues, dont 90 % seraient concentrées dans ce département, ont été multipliées par sept de 1996 à 2002 ; elles atteindraient 890 milliards de mètres cubes en 2004. Mais le projet d'exportation du gaz vers les États-Unis et le Mexique via le Chili provoque une opposition de plus en plus grande sous prétexte qu'il conviendrait en premier lieu d'utiliser cette richesse à des fins domestiques, d'augmenter la charge fiscale des entreprises productrices et d'éviter le passage par le Chili, à cause de la rivalité entre les deux pays depuis l'annexion par ce dernier de la frange maritime bolivienne, à la suite de la guerre du Pacifique (1879-1883).

Or, en septembre 2003, la rumeur selon laquelle un consortium d'entreprises étrangères allait obtenir l'adjudication pour les exportations d'hydrocarbures met le feu aux poudres. Une vague de protestations, qui réunit tout d'abord divers secteurs paysans, devient massive et percutante lorsque la ville d'El Alto se déclare en grève civique et paralyse ses activités (le 8 octobre) pour réclamer un référendum sur la commercialisation du gaz, une révision de la loi des hydrocarbures et la réunion d'une Assemblée constituante. Le 12 octobre, le gouvernement décide de faire intervenir l'armée pour desserrer l'étau autour de La Paz. L'affrontement provoque la mort d'une vingtaine de personnes le jour même, puis d'une dizaine d'autres le lendemain. Le mouvement s'étend aux autres villes et gagne les couches moyennes de la population, tandis qu'il se radicalise en demandant la démission du chef de l'État. Confronté à cette avalanche de protestations, et après que les forces armées lui eurent retiré leur appui, Gonzalo Sánchez de Lozada renonce au pouvoir et quitte précipitamment le pays dans la nuit du 17 octobre.

Le triomphe d'Evo Morales

Le vice-président Carlos Mesa Gisbert est alors nommé président par le Congrès. Dans son discours d'investiture, il s'engage à mettre en œuvre les trois mesures réclamées par les manifestants. Il forme un gouvernement majoritairement composé de personnalités et d'experts indépendants. Après une période de paix relative, mais ne disposant d'aucun relais au Parlement, il se heurte à la fois aux partis en place et à la pression des acteurs mobilisés qui veulent en finir avec le système des partis, la corruption et le néolibéralisme économique. On retiendra de ce gouvernement l'adoption d'une réforme constitutionnelle rendant possible la convocation de référendum, et la réunion de l'Assemblée constituante ; l'initiative citoyenne en matière de législation qui permet à n'importe quel citoyen de présenter une loi au Congrès (février 2004) ; ainsi qu'une réforme électorale permettant l'élection de candidats qui se présentent au nom de groupements citoyens ou de peuples indigènes (juillet 2004).

Ainsi, le référendum concernant la politique du gaz est organisé en juillet 2004. Confus dans ses énoncés, et en dépit d'un taux d'abstention élevé et de nombreux votes blancs ou nuls, il aboutit tout de même à un résultat favorable au gouvernement. Chacune des questions posées obtient une réponse positive, notamment celles qui concernent l'abrogation de la loi régulant l'exploitation des hydrocarbures, la récupération par l'État de la propriété de tous les hydrocarbures, et la refondation de l'entreprise nationale Yacimientos petroliferos fiscales bolivianos (Y.P.F.B.). Mais l'option de la nationalisation ne figurant dans aucun des énoncés, l'adoption de la nouvelle loi sur les hydrocarbures (17 mai 2005) donne lieu à des débats agités et à des protestations organisées notamment par le M.A.S. et les organisations populaires de la ville d'El Alto. Son résultat le plus saillant est d'élever à 50 % l'impôt sur les hydrocarbures.

Dans le même temps, les aspirations régionalistes s'intensifient à partir de janvier 2005 : le Comité civique pro-Santa Cruz de la Sierra, C.P.S.C. (représentatif de toutes les organisations et associations des secteurs économiques, professionnels, culturels et même sportifs du département, mené par les puissantes chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie), demande l'élection des préfets et la tenue d'un référendum sur le thème des autonomies départementales. Cédant devant les manifestations organisées par le C.P.S.C., le gouvernement émet un décret qui fixe l'élection des préfets au 12 août 2005. En réaction, les groupes de pression de la partie andine et occidentale du pays (partis de gauche, organisations syndicales, associations indianistes, associations de quartiers de la ville d'El Alto, etc.) exigent la réunion imminente de l'Assemblée constituante, notamment en vue d'obtenir des gouvernements locaux indigènes autonomes.

D'avril à juin 2005, les grèves, manifestations et barrages routiers se multiplient et Carlos Mesa est à son tour obligé de se démettre de ses fonctions sous la pression de la rue. Après des tractations mouvementées au Congrès, le président de la Cour suprême lui succède, avec pour seules charges d'expédier les affaires courantes et d'organiser des élections présidentielle et législatives.

Elles ont lieu le 18 décembre 2005, en même temps que celle des préfets et aboutissent au triomphe électoral d'Evo Morales, qui obtient 53,74 % des voix, et de son parti, le M.A.S., qui gagne la majorité absolue à l'Assemblée nationale, et la majorité relative au Sénat. Le M.A.S. parvient également à faire élire trois préfets sur neuf. Un résultat qualifié de « révolution démocratique » par le nouveau vice-président Àlvaro García Linera.

Les élections des membres de l'Assemblée constituante le 2 juillet 2006 viennent conforter l'emprise du M.A.S. sur la vie politique nationale, cependant que les réponses à la question du référendum sur l'autonomie départementale – organisé le même jour – font apparaître un pays divisé entre des régions andines hostiles à cette idée et des départements orientaux qui y sont favorables – dans les deux cas avec une forte majorité.

Cette revendication d’autonomie se double d’une crise institutionnelle qui éclate en décembre 2007, alors qu’une nouvelle Constitution est adoptée en l’absence des élus de l’opposition. Favorisant la mainmise de l’État sur la gestion des terres et des ressources naturelles, cette loi fondamentale touche directement les intérêts des départements des basses terres qui souhaitent conserver leur part des revenus du pétrole et du gaz et éviter la redistribution des terres. Au printemps de 2008, quatre préfets de ces départements orientaux (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija) font approuver par des référendums locaux le statut d’autonomie régionale, sans l’aval de l’exécutif. Pour résoudre la crise, un « référendum révocatoire » est organisé le 10 août 2008. Le président Morales et son vice-président Álvaro García Linera, ainsi que les préfets des neuf départements, dont les autonomistes, sont confirmés dans leurs fonctions, entérinant de la sorte les désaccords existants sans les résoudre. La crise entre dans une nouvelle phase en septembre lorsque de violents affrontements éclatent à Santa Cruz et au Pando entre les partisans du gouvernement et les autonomistes. Malgré de timides négociations, qui ont débouché sur une trêve en octobre, la crise institutionnelle persiste. La ratification de la nouvelle Constitution, qui a eu lieu le 25 janvier 2009 après la victoire du oui lors d’un référendum tenu le même jour, apaise les tensions.

À la suite d’une campagne électorale centrée sur sa « révolution démocratique, culturelle et anti-impérialiste », le président Morales est triomphalement réélu dès le premier tour (avec 62 % des voix) à la tête de l’État le 6 décembre 2009. Le même jour, son parti, le M.A.S., obtient la majorité absolue des deux tiers dans les deux chambres du Parlement, ce qui lui permet d’amender la Constitution et de contrôler les nominations des grands corps d’État et de la justice. De plus, lors des élections régionales d’avril 2010, le parti présidentiel conquiert six des neuf régions du pays, dont ses places fortes dans la partie andine (La Paz, Oruro, Potosí et Cochabamba, Chuquisaca, Pando). En revanche, l’opposition reste solidement implantée dans les trois régions orientales du Beni, de Tarija et surtout de Santa Cruz. Ainsi, l’un des principaux défis du second mandat d’Evo Morales demeure le maintien de l’unité d’un pays dans lequel l’opposition politique s’exprime toujours au travers d’une demande d’autonomie régionale.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Virginie BABY-COLLIN : ancienne élève de l'École normale supérieure, agrégée de géographie, maître de conférences à l'université de Provence

- Jean-Pierre BERNARD : attaché de recherche à la Fondation nationale des sciences politiques

- Jean-Pierre LAVAUD : professeur de sociologie à l'université des sciences et technologies de Lille-I

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

BOLIVIE, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

ALTIPLANO

- Écrit par Olivier DOLLFUS

- 549 mots

- 3 médias

-

AMÉRINDIENS - Hauts plateaux andins

- Écrit par Carmen BERNAND

- 4 691 mots

...hommes – qui sont capables de supporter de telles agressions et deviennent des « serviteurs » de la montagne capables de guérir les maux qu'elle provoque. En Bolivie, le terme yatiri signifie « celui qui sait » et correspond à entendido, en espagnol, ou à yachac en quechua. Ces spécialistes peuvent... -

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN , René BLANCHET , Jacques BOURGOIS , Jean-Louis MANSY , Bernard MERCIER DE LÉPINAY , Jean-François STEPHAN , Marc TARDY et Jean-Claude VICENTE

- 24 173 mots

- 23 médias

...85 à 65 Ma) voit l'installation d'une cordillère volcanique discordante sur les structures précédentes, et le développement de molasses continentales rouges ( « couches rouges » du Pérou, de Bolivie et du nord de l' Argentine, et couches à Dinosauriens du bassin du río Neuquén, en Argentine). -

AMÉRIQUE LATINE - La question indienne

- Écrit par David RECONDO

- 2 826 mots

- 2 médias

...indiens ne sont pas dépourvus de tensions et de contradictions, si bien que les tendances ethnicistes, bien que minoritaires, sont toujours présentes. L'un des exemples les plus récents est celui du parti Movimiento Indio Pachakuti (M.I.P.), en Bolivie, dont le dirigeant, Felipe Quispe, appelle à la... - Afficher les 34 références

Voir aussi

- AGRAIRES RÉFORMES

- GISEMENTS MÉTALLIFÈRES

- AMÉRIQUE ESPAGNOLE

- PAUVRETÉ

- GAZODUC

- SANCHEZ DE LOZADA GONZALO (1931- )

- MESA CARLOS (1953- )

- AMÉRIQUE DU SUD

- CRÉOLE

- ÉCONOMIE DUALISTE

- AUTONOMISTES MOUVEMENTS

- BRÉSIL, économie

- MORALES EVO (1959- )

- AMÉRINDIENS ou INDIENS D'AMÉRIQUE, Amérique du Sud

- CROISSANCE ÉCONOMIQUE

- ENTREPRISES PUBLIQUES

- EXPORTATIONS

- RÉPRESSION

- ÉNERGIE ÉCONOMIE DE L'

- PAZ ZAMORA JAIME (1939- )

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- SILES ZUAZO HERNÁN (1914-1996)

- PAYS ENCLAVÉS

- TRAFIC DE DROGUE

- EAU POTABLE