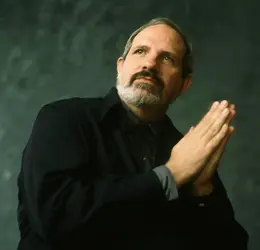

DE PALMA BRIAN (1940- )

Article modifié le

De la marge au centre, des productions indépendantes à celles de l'industrie, des projets personnels aux commandes, des échecs aux succès retentissants, Brian De Palma a fait toutes les expériences qui s'offrent à un cinéaste américain. Essentiellement reconnu pour ses exercices de style et ses variations sur le cinéma de genre, il a acquis le statut d'un professionnel à la trempe d'artiste, capable de donner un cachet noble à des entreprises d'abord commerciales (Mission : Impossible, 1996), tout en assurant leur efficacité. Statut plutôt rare et original, mais qui masque la bizarrerie de ce cinéaste, son fétichisme (du plan, du regard) et sa passion pour la mise en scène véritable sujet de ses films.

C'est la découverte du cinéma expérimental qui entraîna Brian De Palma à abandonner ses études scientifiques pour se tourner vers la réalisation. Le goût de l'expérience sur les images, et sur le spectateur, est présent dès ses premiers films. Marqués par la contre-culture américaine des années 1960, The Wedding Party (1964) et Greetings (1968) témoignent aussi d'un sens de la distanciation comique et de la fantaisie formelle dont Hi, Mom ! (1970) fera la synthèse, combinant un double motif, politique (le combat entre Blancs et Noirs) et visuel (l'histoire d'un voyeur-filmeur), dans un scénario de manipulations et de faux-semblants généralisés. Très étrange, le film est aussi devenu une curiosité, car on y voit Robert de Niro entrer peu à peu dans la peau du personnage qu'il interprétera dans Taxi Driver de Martin Scorsese. Tout au long de sa carrière, De Palma réaffirmera son plaisir à débrider son inspiration dans des films qui sont de puissants antidotes à la standardisation esthétique du cinéma, de Phantom of Paradise (1974), où dominent les recherches expressionnistes dans un climat d'horreur carnavalesque, à Furie (1980), film d'espionnage labyrinthique au croisement de la politique et de l'occultisme, et jusqu'à L'Esprit de Caïn (1992), thriller mental qui laisse libre cours à l'emphase, au baroque et à la logique du cinéma comme pur fantasme visuel.

Ces prises de risque auraient fait de Brian De Palma un poète maudit sans les démonstrations d'adresse et d’efficacité que constituent Sœurs de sang (1973) et Carrie (1976), qui l'imposèrent comme le nouvel arbitre du jeu avec la peur (et avec le spectateur, toujours). Pourtant, dans ce registre plus balisé, le cinéaste ne manqua pas non plus d'audace en s'affrontant très vite au maître absolu du genre, Alfred Hitchcock. Avec Obsession (1976), hanté par le souvenir de Vertigo, Pulsions (1980), frère de sang de Psychose, et Body Double (1985), double vertigineux de Fenêtre sur cour et Vertigo confondus, Brian De Palma a distillé toutes les reformulations possibles du patrimoine hitchcockien, de la citation au pastiche, de l'hommage au simulacre. Le recours à des scénarios emblématiques, facilement identifiables par les cinéphiles et même par un plus large public, lui a permis de focaliser son attention sur la forme, de s'intéresser davantage aux dispositifs qu'aux situations. Son art du métalangage cinématographique invite à une exploration critique de tous les processus de mise en scène (vérité, trucage, jeu de rôles – les héros de Body Double évoluent dans le milieu du cinéma) et de leur perversion (le voyeurisme, thème obsessionnel chez De Palma), des plus élémentaires aux plus sophistiqués : dans le passionnant Blow Out (1981), faux remake de Blow Up d'Antonioni, c'est par le travail et l'analyse du son que se résout une intrigue politico-policière. Dans Snake Eyes (1998), un meurtre est commis pendant un match de boxe filmé par des dizaines de télévisions, dans un lieu placé sous le contrôle de multiples caméras de surveillance. Et pourtant le mystère reste entier : la preuve par l'image n'est pas faite, car l'image ment. Le cinéma a ici pour vocation de mettre en abyme les pièges tendus au regard, le metteur en scène devenant lui-même le maître absolu des illusions. L'élégance, l'inventivité visuelles qui soutiennent cette démarche, et en découlent, sont celles d'un maniériste talentueux, cultivant la jouissance intelligente de la représentation.

Brian De Palma a su sauvegarder l'art et la manière dans des productions plus lourdes, comme dans son remake du film de Howard Hawks, Scarface (1983), qui inaugura une approche spectaculaire de la violence dont l'influence sur le cinéma américain se mesure aujourd'hui encore, et dans Outrages (1989), un des films les plus singuliers sur la guerre du Vietnam. Les Incorruptibles (1987) et Le Bûcher des vanités (1990) souffrent d'un cynisme et d'une ironie qui s'exprimeront avec plus de bonheur dans Mission : Impossible, beau film d'action où le cinéaste trouve matière à une fable à la fois drôle et tragique sur la perte d'innocence des images. Mais son chef-d'œuvre reste L'Impasse (1993), film de gangsters crépusculaire, traversé par une émotion mélancolique, déployant une majesté formelle et une ampleur qui prouvent que Brian De Palma a désormais sa place parmi les maîtres du cinéma. L'industrie hollywoodienne semble malheureusement ne savoir que faire de ce statut d'artiste. Condamné à répondre à des commandes, De Palma réalise Mission to Mars (2000), après le départ d'un réalisateur en désaccord avec le studio. Tout en donnant à ce film de science-fiction une réelle plus-value plastique, il ne parvient pas à déjouer la naïveté du scénario, et perd en partie son droit de contrôle artistique. Après cette expérience frustrante, il s'exile en France, où son œuvre enthousiasme les cinéphiles. À Paris et à Cannes (où il reconstitue une soirée du festival), il réalise Femme fatale (2002), un film noir qui rassemble ses thèmes de prédilection : le vrai et le faux, le double jeu, la citation d'autres films. Avec Le Dahlia noir (2006), adaptation du roman de James Ellroy, De Palma atténue son goût de la virtuosité et propose un film noir exemplaire. Redacted(2007) est une réflexion originale sur la présence américaine en Irak et la manipulation des médias. Quant à Passion (2013), il s’agit d’un remake du dernier film d’Alain Corneau, Crime d’amour.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Frédéric STRAUSS : journaliste

Classification

Média

Autres références

-

LE DAHLIA NOIR (B. de Palma)

- Écrit par Christian VIVIANI

- 1 017 mots

Il y a entre le cinéma et le célèbre fait-divers non élucidé du « Dahlia noir », romanesque et sanglant, un flirt inabouti dont le beau film de Brian De Palma préserve la singularité.

En 1947, la police de Los Angeles découvre le cadavre mutilé, vidé de ses organes, d'une starlette, Elizabeth...

-

LE FANTÔME DU PARADIS, film de Brian De Palma

- Écrit par Michel CHION

- 902 mots

À trente-trois ans, Brian De Palma est déjà reconnu comme un brillant réalisateur, pour ses films frénétiques et baroques à la technique voyante et aux situations exacerbées, comme Sœurs de sang (Sisters, 1973), qu'il vient de terminer. Lorsqu'il met en chantier l' »opéra-rock » ...

-

POLICIER FILM

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Jean TULARD

- 4 271 mots

- 2 médias

..., l'univers frelaté d'un Casino (1995), tandis que Stephen Frears joue avec les règles du genre dans Les Arnaqueurs (The Grifters, 1990), et que De Palma poursuit, entre références incessantes à l'œuvre d'Hitchcock (Body double, en 1984, est saturé de variations cinématographiques)...

Voir aussi