BUDAPEST

Article modifié le

Histoire

Premier établissement et émergence de Buda au Moyen Âge

Le site de Budapest accueille très tôt un établissement humain en raison de ses caractéristiques géographiques. De nombreux indices montrent que des hommes vivent sur la rive gauche du Danube depuis le Néolithique. Environ trois kilomètres au nord de la colline du château, dans ce qui deviendra par la suite Óbuda, un peuple celte s'établit à Ak-Ink (« eaux abondantes »). Ce site prend le nom d'Aquincum lorsque les Romains y édifient une place forte et une cité à la fin du ier siècle après J.-C. Siège de la province de Pannonie inférieure (vers 106 apr. J.-C.), Aquincum acquiert le statut de municipium (124), puis de colonie à part entière (194), se développant progressivement en centre urbain prospère doté de deux amphithéâtres. Après l'affaiblissement de l'autorité romaine en Pannonie au début du ve siècle, certains des principaux bâtiments de la ville sont habités par les Huns, puis par les Wisigoths et les Avars, qui contrôlent successivement la région.

Le chef magyar Kurszán s'installe vraisemblablement dans le palais de l'ancien gouverneur romain à la fin du ixe siècle. L'établissement se déplace au sud de la colline du château peu après l'instauration d'un royaume chrétien par le roi de Hongrie Étienne Ier, au début du xie siècle. Le nouveau site prend le nom de Buda, probablement le premier gardien de la nouvelle forteresse érigée sur la colline du château, tandis que l'ancien site est nommé Óbuda (« vieux Buda »). Sur la rive droite du fleuve se trouve déjà un établissement slave appelé Pest (« four à chaux »).

Au Moyen Âge, Buda connaît les mêmes périodes de prospérité et de déclin que son protecteur, la cour royale de Hongrie. Le roi Béla IV crée la municipalité de Buda par une charte royale en 1244. Il autorise ainsi les citoyens de Pest, dévastée par les Mongols en 1241, à s'installer de plein droit dans le château-fort. L'administration de la ville, fondée sur le droit germanique, est dominée par les citoyens allemands avant d'être réorganisée en 1439. Les Hongrois obtiennent alors la parité au gouvernement municipal. Buda se développe ainsi sous la protection du roi, mais voit son autonomie affaiblie par la proximité de la cour royale. Grâce à sa Haute Cour, elle jouit néanmoins d'une autorité judiciaire sur les autres villes franches royales. Le palais est reconstruit par le roi Mathias Ier, dont la mort en 1490 marque le déclin du pouvoir royal et de la ville. Les Ottomans occupent Buda de 1541 à 1686. Après un siège dévastateur, la ville est libérée par les soldats chrétiens envoyés par l'empereur germanique Léopold Ier. Il reste alors peu de vestiges de Buda datant du roi Mathias.

Buda, Óbuda et Pest

Léopold Ier accorde le statut de ville franche royale à Buda et à Pest en 1703, tandis que le village d'Óbuda fait partie du comté autonome de Pest, dirigé par la noblesse hongroise locale. En 1720, Buda et Óbuda rassemblent près de 9 600 habitants, tandis que Pest en possède seulement 2 600. Le déséquilibre démographique entre les deux villes s'inverse à la fin du xviiie siècle : Buda compte alors quelque 24 300 habitants, et Pest 29 870.

L'essor de Pest, ville marchande germanique alors intégrée à l'empire des Habsbourg d'Autriche, date de cette époque. Buda, où seuls les catholiques romains sont autorisés à s'installer au début du xviiie siècle, demeure une ville de garnison impériale et se développe à nouveau, sous l'autorité du monarque. Un nouveau palais est érigé dans les années 1760 sous le règne de Marie-Thérèse d'Autriche. L'université est déplacée de Nagyszombat (aujourd'hui Trnava, en Slovaquie) à Buda en 1777. Joseph II fait de Buda le centre administratif du pays en 1783. La même année, la Haute Cour est transférée à Buda, et l'université à Pest. En 1838, une très forte inondation (problème récurrent depuis des siècles) détruit plus de la moitié des habitations de Pest et ravage Buda.

Buda conserve un caractère aristocratique et fortement étranger sous le règne des Habsbourg. Pest, où évoluent l'aristocratie et les intellectuels, devient entièrement dévouée à la cause nationale. La ville reste en partie allemande, mais la noblesse du comté revendique l'indépendance de la Hongrie. Lorsque la révolution éclate à Pest en mars 1848, un gouvernement hongrois responsable devant la Diète, transféré de Pozsony (aujourd'hui Bratislava, en Slovaquie), s'installe dans la ville. Une guerre civile éclate alors, et les troupes révolutionnaires du patriote Lajos Kossuth assiègent Buda en mai 1849. La répression dure jusqu'au Compromis austro-hongrois de 1867. Cet accord crée deux monarchies séparées, chacune possédant un gouvernement, l'un étant installé à Vienne, l'autre à Pest. Le pays prendra le nom d'Autriche-Hongrie l'année suivante.

La ville moderne

Budapest est créée en 1872, lorsque Pest, Buda et Óbuda sont réunies en une seule municipalité. Entre 1873, date d'entrée en vigueur de la loi promulguant l'unification, et l'arrivée au pouvoir des communistes après la Seconde Guerre mondiale, Budapest jouit d'une parfaite autonomie.

Après l'unification, la ville connaît une croissance spectaculaire. Pest, au patrimoine baroque et néo-classique, est sacrifiée sans pitié à la fièvre bâtisseuse qui frappe les pères de l'unification. Les deux principaux bâtiments datant de cette époque, le nouveau Parlement de Pest et le château de Buda reconstruit, se font face sur les rives du Danube, illustrant parfaitement le conflit séculaire entre la couronne étrangère et le Parlement national. Budapest, profondément bouleversée par une industrialisation rapide, connaît alors une croissance anarchique, tandis que les ouvriers vivent dans des conditions effroyables.

La croissance urbaine et industrielle exponentielle crée des tensions sociales et favorise l'émergence d'un mouvement ouvrier avant la Première Guerre mondiale. Après l'éclatement de l'Autriche-Hongrie à l'automne 1918, le Conseil national, entité révolutionnaire dirigée par le comte Mihály Károlyi et soutenue par les radicaux et les socialistes pacifiques, prend le pouvoir à Budapest. En mars de l'année suivante, le régime de Károlyi s'effondre. Ce dernier abandonne le pouvoir à Béla Kun qui instaure une république des Conseils sur le modèle des Soviets. Cette république gouverne la capitale et le centre du pays pendant quatre mois. Les troupes roumaines occupent et mettent à sac Budapest avant qu'une armée contre-révolutionnaire marche sur la ville en novembre 1919 et rétablisse l'ordre.

Après la signature du traité de Trianon en 1920, Budapest, désormais capitale de la Hongrie indépendante, acquiert une taille disproportionnée par rapport à celle du pays. Les conditions sociales se dégradent pendant l'entre-deux-guerres. Le château de Buda, où réside le régent Miklós Horthy à partir de 1920, connaîtra un sort funeste lors de la Seconde Guerre mondiale. En mars 1944, les troupes allemandes occupent la Hongrie, ralliée à la cause du Reich depuis le début de la guerre. En octobre 1944, Horthy tente en vain de conclure une paix séparée avec les Alliés et de renoncer à son alliance avec l'Allemagne. Entre la fin du mois de décembre 1944 et la mi-février 1945, les troupes allemandes résistent farouchement à la progression des Soviétiques. Les combats réduisent la colline du château à un vaste champ de ruines : plus d'un quart des bâtiments et des usines de la ville sont détruits ou endommagés par les bombardements, et les Allemands ont fait exploser tous les ponts. La ville mettra des années à se relever de ce désastre, mais, placée au centre d'une économie planifiée, Budapest reprend une croissance rapide après la guerre.

La ville est considérablement agrandie en 1950 lorsque sept villes et seize villages de sa périphérie sont intégrés dans son territoire. L'après-guerre est marqué par la révolution d'octobre 1956, qui éclate suite à une manifestation étudiante dans les rues de Budapest. Le soulèvement populaire, du 23 octobre au 4 novembre, se termine en tragédie. L'armée soviétique intervient et reprend Budapest, qui est une nouvelle fois dévastée. Le pays est forcé de revenir sous la tutelle communiste. Après des représailles sanglantes, la ville se contente d'être un modèle de socialisme réformiste et une vitrine pour le monde occidental. En tant que capitale de l'un des pays les plus occidentalisés d'Europe de l'Est, Budapest jouit d'une certaine liberté d'entreprise et des capitaux que l'Europe de l'Ouest y investit, même pendant la guerre froide. Budapest revient au centre de la politique nationale à la fin des années 1980, quand la Hongrie prend la tête du vent de réforme qui souffle sur l'Europe de l'Est, brisant la mainmise des communistes sur le pouvoir politique et ouvrant la voie au multipartisme. Malgré la prospérité relative de la ville et son expérience de l'entreprise privée, l'adoption d'une économie de marché et de réformes économiques après le démantèlement de l'Union et du bloc soviétiques ne se fait pas sans difficulté.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Péter LÁZSLÓ : professeur d'histoire de la Hongrie, École des études slaves et est-européennes, université de Londres (Royaume-Uni)

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

AUTRICHE

- Écrit par Roger BAUER , Jean BÉRENGER , Annie DELOBEZ , Encyclopædia Universalis , Christophe GAUCHON , Félix KREISSLER et Paul PASTEUR

- 34 129 mots

- 21 médias

...monuments de la Ringstrasse (Parlement, Opéra, Burgtheater) ainsi qu'à nombre d'immeubles de rapport élégants et confortables. Mais, à côté de Vienne, Budapest connaît un développement prodigieux depuis 1867, et plus particulièrement Pest, qui étend dans la plaine ses larges avenues bordées de grands... -

DANUBE

- Écrit par Laurent TOUCHART

- 2 513 mots

- 2 médias

...qu'il gardera jusqu'en Serbie. Après avoir traversé les monts Pilis et Börzsöny, le Danube construit le site de la plus grande ville de tout son cours, Budapest (1 695 000 habitants en 2005). Le fleuve coule au pied de l'escarpement de faille qui a fixé le site défensif de Buda et sépare la vieille ville... -

ÉCHEC DE L'INSURRECTION HONGROISE

- Écrit par Sylvain VENAYRE

- 242 mots

- 1 média

Le 4 novembre 1956, huit divisions soviétiques, appuyées par l'aviation, prenaient d'assaut Budapest et d'autres villes hongroises, pour réprimer le mouvement des insurgés qui, depuis le début du mois d'octobre, réclamaient l'organisation d'élections libres. Le 23 octobre déjà, les...

-

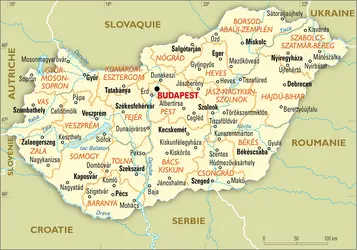

HONGRIE

- Écrit par Jean BÉRENGER , Lorant CZIGANY , Encyclopædia Universalis , Albert GYERGYAI , Pierre KENDE , Edith LHOMEL , Marie-Claude MAUREL et Fridrun RINNER

- 32 138 mots

- 19 médias

Laprééminence de la capitale dans les domaines politique, économique, culturel lui assure un rôle hors de proportion avec son poids démographique (1 729 000 hab. en 2011, soit 17 % de la population). La métropole nationale est devenue le point d'entrée des investisseurs étrangers et de pénétration de... - Afficher les 7 références

Voir aussi