BULGARIE

| Nom officiel | République de Bulgarie |

| Chef de l'État | Roumen Radev - depuis le 22 janvier 2017 |

| Chef du gouvernement | Rossen Jeliazkov - depuis le 16 janvier 2025 |

| Capitale | Sofia |

| Langue officielle | Bulgare |

| Population |

6 446 596 habitants

(2023) |

| Superficie |

111 000 km²

|

Article modifié le

La langue bulgare

Le bulgare, parlé à l'heure actuelle par environ 9 millions de locuteurs, appartient au groupe méridional des langues slaves, dont une des caractéristiques est d'avoir fait passer les groupes ⋆ ol, ⋆ or, ⋆ el, ⋆ er du slave commun à la, ra, lĕ, rĕ.

On distingue trois périodes dans l'histoire du bulgare : vieux bulgare (ixe-xie s.), qui est la langue de Cyrille et Méthode et des premiers textes slaves, moyen bulgare (xiie-xive s.), caractérisé par le conservatisme de la langue écrite qui masque l'évolution de la langue parlée, et bulgare moderne. Beaucoup de savants bulgares fixent la naissance du bulgare moderne à l'œuvre du moine Paisij de Hilendar, Histoire des Slaves bulgares (1762), mais il semble préférable de choisir comme point de départ la petite encyclopédie de Petăr Beron, Abécédaire au poisson (1824), premier texte à s'être libéré totalement de la tutelle du slavon. La langue entre le xve siècle et le milieu du xviiie, en particulier celle des damaskini (œuvres compilatives de contenu varié), a été peu étudiée.

La division dialectale est fondée sur le traitement de l'ancienne voyelle ĕ (Ъ) : dans les parlers occidentaux, elle a évolué en e, dans certains parlers du Sud-Est, elle est restée 'a, mais dans les parlers du Nord-Est – sur lesquels repose la langue littéraire – on a l'alternance e/'a qui est purement mécanique : e en dehors de l'accent et, sous l'accent, en finale absolue (sauf pour certains aoristes), et lorsque la syllabe suivante contient une chuintante ou une voyelle palatale ; 'a partout ailleurs.

Phonologie

Le bulgare littéraire possède six phonèmes vocaliques en syllabe accentuée : deux palatales i et e[ɛ], deux vélaires u et o[ɔ], et deux centrales a et ǎ, cette dernière étant proche de [ə]. En dehors de l'accent, les voyelles les plus ouvertes a, e, o ont tendance à se rapprocher respectivement de ǎ, i, u, voire à se confondre comme pour le a. Ce phénomène de réduction vocalique se retrouve dans d'autres langues balkaniques.

Le système consonantique, qui possède des occlusives, des affriquées, des constrictives, les sonantes m, n, l, r et la semi-consonne j, compte trente-sept phonèmes. Il repose sur une double opposition de sonorité et de mouillure. L'opposition de sonorité est neutralisée en finale (toutes les bruyantes sont sourdes). À la différence de beaucoup d'autres langues slaves, l'opposition de mouillure ne fonctionne que devant voyelle centrale et vélaire. La seule exception est constituée par les vélaires k, g, h[x], qui sont toujours réalisées molles devant e et i. Il n'y a plus de consonnes molles en finale. À la différence du vieux bulgare, les chuintantes š, ž, č et dž sont toujours dures.

Le bulgare utilise trente lettres de l'alphabet cyrillique. L'orthographe est phonologique, sauf dans deux cas : les lettres Я et Ю notent à la fois les groupes ja et ju et les voyelles a et u après consonne molle ; le ǎ final n'est pas noté comme à l'intérieur du mot, mais a après consonne dure et après consonne molle. De la même manière, jǎest noté en finale.

L'accent bulgare est de nature dynamique. Sa place est variable et peut être distinctive : četé « il lit » et čéte « il a lu » ; vǎlna « laine » et vǎlná « vague ».

Grammaire

À la différence des autres langues slaves, le bulgare possède un système verbal très riche et un système nominal analytique. Il a bien conservé les temps du vieux bulgare, en particulier l'imparfait, l'aoriste et les temps de l'accompli (parfait, plus-que-parfait, futur du parfait), ainsi que le mode hypothétique (type bihiskal, « je voudrais »). L'opposition aspectuelle imperfectif/perfectif, caractéristique du slave, est bien ancrée dans la langue, malgré les nombreux emprunts de verbes étrangers (adaptés en -iram ou -uvam) qui ne s'intègrent pas dans un couple. Le système s'est enrichi d'un futur-conditionnel (štjah da četǎ, « je lirais »), et surtout d'un mode spécial, constitué à partir de formes participiales en -l, et qui est utilisé dans la narration historique, les contes populaires et le discours rapporté, c'est-à-dire toutes les fois que le locuteur n'a pas été témoin des faits qu'il relate.

Le bulgare n'a conservé comme cas vivant dans la déclinaison nominale que le vocatif ; en revanche, il a bien maintenu les trois genres masculin, féminin et neutre. La morphologie du pluriel reste assez compliquée : le bulgare a étendu le morphème -ove à presque tous les masculins monosyllabiques, et le morphème -(e)ta à de nombreux neutres. Les masculins polysyllabiques terminés par une consonne et à pluriel en -i maintiennent bien les alternances k/c, g/z, h/s résultant de la seconde palatalisation, alors que les féminins les ignorent totalement.

Le bulgare a éliminé pratiquement tous les anciens adjectifs du type mou et n'a conservé que le type dur. L'ancienne forme longue ne survit qu'au masculin : on la trouve au vocatif, dans les épithètes attachées aux personnes (Ivan Grozni « Ivan le Terrible ») et surtout à la forme articulée (starijat« le vieux »).

Le bulgare présente un certain nombre de « balkanismes » (traits communs aux langues balkaniques) qui le séparent des autres langues slaves : il a développé un article défini postposé qui se place après le premier élément du groupe nominal ; son futur est constitué à l'aide du présent accompagné de šte, forme figée du verbe « vouloir » ; l'infinitif ancien a quasi disparu, et il est remplacé par une construction avec subordonnée (iskam da piša, littéralement « je veux que j'écrive ») ; le bulgare a éliminé les anciennes formes synthétiques de comparatif et de superlatif, et utilise maintenant exclusivement les préfixes po- et naj- ; enfin, la possession est rendue, comme en grec, soit par les possessifs, soit par les formes courtes du pronom personnel (kǎštata mi, littéralement « la maison à moi »).

Lexique

Le lexique bulgare repose pour l'essentiel sur un fonds slave, mais il a cependant un caractère assez composite. Le protobulgare, langue turco-tatare parlée par les fondateurs de l'État bulgare, n'a légué qu'une quarantaine de mots. En revanche, le turc osmanli a laissé des traces considérables dans le vocabulaire concret (et souvent familier) et dans la dérivation (suffixes -džija et -lija), mais son action a cessé depuis 1878. Le grec a exercé une influence importante dans le vocabulaire religieux dès le vieux bulgare, et a laissé des mots courants comme ela, « viens ! » ; hora, « pays » ; evtin, « bon marché » et haresvam, « plaire ». L'influence du russe a été plus considérable encore : comme il n'existait pas d'imprimeries en Bulgarie avant le milieu du xixe siècle, les livres importés venaient de Russie, ce qui facilita l'introduction de nombreux mots. Le russe a même permis de faire revivre certaines formes tombées en désuétude, comme le participe présent actif, ou certains suffixes comme -tel ou -nie (en face de la forme populaire -ne). Après 1945, la parenté des systèmes politiques explique les nombreux emprunts faits dans les domaines politique, social et militaire.

Après la libération de la domination ottomane en 1878, le bulgare s'est largement ouvert aux influences occidentales : le français et l'allemand, à un moindre degré l'italien et l'anglais, ont livré un grand nombre de mots, aussi bien dans le vocabulaire concret que dans le vocabulaire abstrait. Beaucoup de mots d'origine française, comme mersi, pardon, tupe, gaf, sont d'usage courant et certains emprunts provoquent souvent les réactions des puristes. Il est vrai que le bulgare est assez perméable aux néologismes.

À l'heure actuelle, ce sont le russe et le français qui fournissent le plus fort contingent de mots étrangers.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Roger BERNARD : ancien élève de l'École normale supérieure, professeur honoraire à l'Institut national des langues et civilisations orientales, docteur ès lettres

- André BLANC : professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de Nanterre, journaliste scientifique

- Christophe CHICLET

: docteur en histoire du

xx e siècle de l'Institut d'études politiques, Paris, journaliste, membre du comité de rédaction de la revueConfluences Méditerranée - Nadia CHRISTOPHOROV : maître de conférences honoraire

- Jack FEUILLET : agrégé de l'Université, docteur en études slaves, docteur d'État, professeur de bulgare à l'Institut national des langues et civilisations orientales, directeur du Centre d'études balkaniques

- Vladimir KOSTOV : journaliste

- Edith LHOMEL : chargée de cours à l'Institut d'études européennes de l'université de Paris-VIII, analyste-rédactrice aux éditions de la Documentation française

- Robert PHILIPPOT : professeur à l'Institut national des langues orientales vivantes

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

BULGARIE, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

AUTOCÉPHALES ÉGLISES

- Écrit par Hervé LEGRAND

- 1 043 mots

L'autocéphalie (du grec autoképhalos, « qui est sa propre tête ») est le régime canonique qui règle les rapports institutionnels existant entre les diverses Églises sœurs dont se compose l'Église orthodoxe. Deux traits caractérisent ce régime : le refus d'une primauté de...

-

BALKANS ou PÉNINSULE BALKANIQUE

- Écrit par Jean AUBOUIN et Michel ROUX

- 7 514 mots

- 1 média

...non-alignés. L'Albanie, hostile à la déstalinisation, rompit avec l'URSS en 1961, puis établit des liens privilégiés avec la Chine jusqu'à la rupture de 1978. Elle fit ensuite le difficile pari d'un développement autocentré. Seule la Bulgarie, membre du pacte de Varsovie, demeurait dans l'alliance soviétique. -

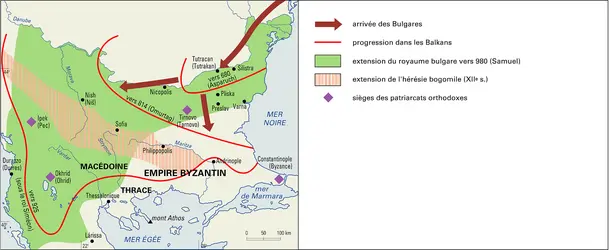

BOGOMILES

- Écrit par Marie-Madeleine DAVY

- 1 109 mots

Le mouvement bogomile (du nom de son fondateur le prêtre Bogomil) a pris naissance au xe siècle en Bulgarie. Il s'est propagé dans les pays balkaniques avant de s'étendre dans l'Empire byzantin.

-

BORIS III (1894-1943) roi de Bulgarie (1918-1943)

- Écrit par Jean BÉRENGER

- 254 mots

- 2 médias

- Afficher les 50 références

Voir aussi

- SYMBOLISME, littérature

- RUSSE LANGUE

- PARTIS COMMUNISTES

- KARAVELOV LIOUBEN (1837-1879)

- BULGARE LITTÉRATURE

- EUTHYME DE TIRNOVO (1320-1402)

- MIKHAÏLOVSKI STOÏAN (1856-1927)

- IRRIGATION

- RAKOVSKI GUEORGUI (1821-1867)

- STOÏANOV ZACHARI (1851-1889)

- VELITCHKOV KONSTANTIN (1855-1907)

- SLAVEÏKOV PENTCHO (1866-1912)

- TODOROV PETKO (1879-1916)

- KONSTANTINOV ALEKO (1863-1897)

- TSAMBLAK GRIGORI (1364-1440)

- PAÏSSI (2e moitié XVIIIe s.)

- SOPHRONI DE VRATSA (déb. XIXe s.)

- PELIN ELIN (1877-1949)

- ATLANTIQUE ALLIANCE

- MINORITÉS

- ESPIONNAGE

- BORIS Ier (mort en 907) khān des Bulgares (852-889)

- INTÉGRATION ÉCONOMIQUE

- EUROPE DE L'EST

- COLLECTIVISATION

- LIBÉRATION NATIONALE

- CHRABR (Xe s.)

- BALKANIQUES GUERRES (1912-1913)

- FRONT NATIONAL, pays socialistes

- COMECON (Council for Mutual Economic Assistance) ou CAEM (Conseil d'assistance économique mutuelle)

- CONSEIL D'ÉTAT, pays socialistes

- CENTRALISME DÉMOCRATIQUE

- BULGARES POPULATIONS

- PAUVRETÉ

- CRISES BANCAIRES

- ÉNERGIE NUCLÉAIRE

- PRESLAV

- SAN STEFANO TRAITÉ DE (3 mars 1878)

- RHODOPE

- SIMÉON Ier LE GRAND (864/65-927) czar des Bulgares (893-927)

- PARVANOV GUEORGI (1957- )

- BERON PETAR (1795 env.-1871)

- BERLIN CONGRÈS DE (1878)

- ALEXANDRE Ier (1857-1893) prince de Bulgarie (1879-1886)

- ISKER

- MARITSA ou MARITZA

- HAÏDOUKS

- STARA PLANINA

- RUSSIFICATION

- BULGARE, langue

- NATIONALITÉS POLITIQUE DES

- RÉFORME ÉCONOMIQUE

- ÉCONOMIES SOCIALISTES

- TURQUES POPULATIONS

- GRÈCE, histoire, de 1830 à nos jours

- CROISSANCE ÉCONOMIQUE

- DIRIGEANTES CLASSES

- FRANÇAISE LANGUE

- RÉPRESSION

- TEXTILES INDUSTRIES

- EFFONDREMENT DU BLOC COMMUNISTE

- CENTRALE NUCLÉAIRE

- DISSIDENTS, URSS et Europe de l'Est

- MLADENOV PETAR (1936-2000)

- LOUKANOV ANDREÏ (1938- )

- HAÏTOV NICOLAÏ (1919-2002)

- PROLÉTARIENNE LITTÉRATURE

- POPULISME, littérature

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- CONSTANTINOPLE PATRIARCAT DE

- VERSAILLES TRAITÉ DE (28 juin 1919)

- URSS, vie politique et économique

- URSS, histoire

- JEAN L'EXARQUE

- KOSTOV TRAÏCHO (1897-1949)

- CONSTANTIN DE PRESLAV (Xe s.)

- SLAVEÏKOV PETKO (1827-1895)

- YAVOROV ou IAVOROV PEÏO (1878-1914)

- TRAÏANOV TEODOR (1882-1945)

- LILIEV NIKOLAÏ (1885-1960)

- DEBELIANOV DIMTCHO (1887-1916)

- MILEV GHEO (1895-1925)

- SMIRNENSKI KHRISTO (1898-1923)

- VAPTSAROV NIKOLA (1909-1942)

- TALEV DIMITAR (1898-1966)

- DIMOV DIMITAR (1909-1966)

- STANEV EMILIAN (1907-1979)

- SLAVES LANGUES

- PANÉGYRIQUE

- POMAKS

- COSMAS (Xe-XIe s.)

- POLITIQUE CULTURELLE

- CORRUPTION

- SÛRETÉ NUCLÉAIRE

- BORISSOV BOÏKO (1959- )