CALOTYPE

Article modifié le

Le calotype (du grec kalos, beau) est le nom forgé par W. H. F. Talbot pour désigner le procédé de photographie sur papier qu'il achève de mettre au point en 1840. Talbot en découvre le principe fondamental — le système négatif-positif toujours actuel — en 1835, bien avant que Daguerre ne fasse connaître, quatre ans plus tard, le procédé de photographie sur cuivre qui porte son nom, le daguerréotype. C'est l'annonce officielle de cette invention qui encourage Talbot à reprendre ses recherches, à les mener à bien et à prendre un brevet à Londres en 1841. À la suite des progrès qui sont apportés au procédé, en France principalement, le terme désigne plus généralement une technique de photographie caractérisée par l'élaboration d'un négatif sur papier. Contemporain du daguerréotype, le calotype reste en usage longtemps après l'abandon de la plaque daguerrienne, et ce malgré l'apparition, en 1851, de la photographie au collodion sur verre. On trouve donc, sous l'appellation globale de calotype, différents procédés : le procédé originel de Talbot, celui découvert par Hippolyte Bayard en 1839, celui que Louis-Désiré Blanquart-Évrard présente à l'Académie des sciences en 1847 et qui améliore le procédé de Talbot, et enfin la technique dite du « papier ciré » inventée par Gustave Le Gray en 1851.

Par rapport au daguerréotype qui produit une image unique sur support métallique, le calotype présente deux avantages majeurs : il est reproductible et son support en papier lui permet d'être facilement introduit dans un livre. Dès 1842, Talbot publie le premier livre illustré par la photographie, The Pencil of Nature, ouvrage comportant vingt-quatre calotypes originaux accompagnés d'un texte. Outre l'intérêt de la reproductibilité, les calotypistes reconnurent au procédé d'autres avantages : sa facilité de manipulation, son moindre coût (nettement inférieur au daguerréotype) et la qualité particulière de l'image qu'il donne, un peu floue, au dessin légèrement estompé du fait que la texture du papier trouble les rayons lumineux qui le traversent. Cette dernière particularité, perçue par les daguerréotypistes comme un défaut majeur — la netteté étant à leurs yeux une qualité esthétique essentielle —, fut au contraire recherchée pour elle-même par une série de peintres reconvertis à la photographie.

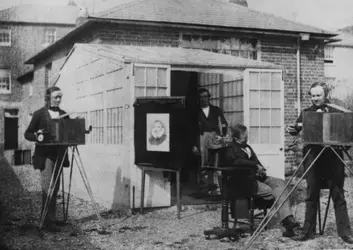

En Écosse, David Brewster fonde à Édimbourg le Calotype Club et présente au peintre David Octavius Hill le jeune Robert Adamson (1821-1848) qui venait d'ouvrir un studio. Ensemble, le peintre et le photographe prirent quelque 1 500 clichés, dont le portrait des 470 délégués de la Scottish Free Church qui venait de faire sécession. Par la sobriété des attitudes, des expressions et des accessoires, par le subtil clair-obscur faisant ressortir les visages sur le fond noir, et cela grâce à la douceur des contours qu'implique le calotype, Hill et Adamson réalisèrent dès 1843 la première œuvre photographique majeure du Royaume-Uni.

En France, le calotype connaît une large diffusion grâce aux perfectionnements que lui apporte en 1847 Louis-Désiré Blanquart-Évrard, un photographe de Lille soucieux d'assurer la rentabilité commerciale de l'édition photographique. Il place ainsi le calotype à portée de nombreux amateurs désireux de créer des images dans le seul but « artistique ». Tels, par exemple, les « croquis » de la vie parisienne pris par Charles Nègre ; ou bien les « académies » de Julien Vallou de Villeneuve destinées à servir de modèles aux peintres ; ou encore ces « scènes de genre » composées par Louis-Adolphe Humbert de Molard.

En 1851, Gustave Le Gray invente la technique du papier ciré où le papier, rendu plus transparent par l'application d'une couche de cire, donne à l'image une plus grande précision. Le procédé permet en outre de sensibiliser le papier à l'avance et n'exige pas de développer le cliché immédiatement après la prise de vue. Ces avantages facilitent la photographie en extérieur, telle que Le Gray l'a abondamment pratiquée, par exemple dans ses célèbres marines. Ont eu recours également à la technique du papier ciré, et pour les mêmes raisons, la plupart des photographes envoyés, à partir de 1851, faire le relevé photographique du patrimoine français, dans le cadre de la fameuse Mission héliographique. La plupart des grands calotypistes français y furent associés. Parmi ceux-ci, on retient surtout, outre le nom de Gustave Le Gray, ceux d'Édouard-Denis Baldus, connu par ailleurs pour ses reportages commandités par les sociétés ferroviaires, et de Henri Le Secq, peintre et élève de Le Gray, qui photographie les cathédrales françaises avant les restaurations de Viollet-le-Duc et les quartiers de Paris lors des grands travaux de Haussmann.

La plupart de ces photographes étaient membres de la Société française de photographie (S.F.P.), où ils côtoyaient d'autres calotypistes tels que Hippolyte Bayard, l'inventeur français du procédé de photographie sur papier, O. Mestral, Louis Robert, Henri-Victor Regnault et les frères Bisson. La multitude d'épreuves offertes au fil des ans à la S.F.P. par chacun de ses membres fait aujourd'hui de cette société le dépositaire de la plus belle collection de calotypes au monde. Elle a eu l'honneur de plusieurs publications, parmi lesquelles on retiendra l'ouvrage édité par la S.F.P. elle-même, Trésors de la Société française de photographie (1979). On consultera aussi utilement l'ouvrage d'André Jammes et Parry Janis, The Art of French Calotype (Princeton Univ. Press, 1983), ou encore la réédition (1982) du célèbre ouvrage de Helmut Gernsheim, The Origins of Photography.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marc-Emmanuel MÉLON : professeur de communication à l'Institut supérieur des sciences sociales et pédagogiques de Marcinelle, Belgique, chargé de cours à l'université de Liège

Classification

Médias

Autres références

-

ADAMSON ROBERT (1821-1848)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 361 mots

Photographe écossais né en 1821, à Berunside, mort en janvier 1848, à Saint Andrews (Écosse), Robert Adamson collabore avec David Octavius Hill (1802-1870) pour réaliser l'un des plus grands portraits photographiques du xixe siècle.

Jeune chimiste, Robert Adamson ouvre le premier studio...

-

BLANQUART-EVRARD LOUIS-DÉSIRÉ (1802-1872)

- Écrit par Laure BOYER

- 811 mots

Chimiste et négociant en drap, Louis-Désiré Blanquart-Evrard est l'un des personnages clés des débuts de la photographie. Il joua un rôle déterminant dans le développement du calotype en France et dans la diffusion des premiers albums photographiques.

Louis-Désiré Blanquart-Evrard est...

-

GUSTAVE LE GRAY, PHOTOGRAPHE (exposition)

- Écrit par Michel POIVERT

- 911 mots

Figure emblématique du succès remporté par la photographie ancienne à la fin du xxe siècle, Gustave Le Gray (1820-1884) est un phénomène culturel. Réalisée dans le contexte de l'érudition américaine des années 1980, la première rétrospective de l'œuvre de ce « primitif » de la photographie (Art...

-

HILL DAVID OCTAVIUS (1802-1870)

- Écrit par Marc-Emmanuel MÉLON

- 933 mots

- 1 média

Peintre de paysages à l'origine, David Octavius Hill est surtout connu pour son œuvre de photographe, qu'il entreprit en collaboration avec le calotypiste Robert Adamson (1821-1848).

Originaire de Perth, en Écosse, et issu d'une famille nombreuse vivant de l'édition, Hill entreprend...

- Afficher les 10 références

Voir aussi