CAMBODGE

| Nom officiel | Royaume du Cambodge |

| Chef de l'État | Le roi Norodom Sihamoni - depuis le 14 octobre 2004 |

| Chef du gouvernement | Hun Manet - depuis le 22 août 2023 |

| Capitale | Phnom Penh |

| Langue officielle | Khmer |

| Population |

17 423 880 habitants

(2023) |

| Superficie |

181 040 km²

|

Article modifié le

Les ethnies

Qu'il s'agisse des Khmers eux-mêmes ou des groupes autochtones dits « de substrat », groupes marginaux plus ou moins isolés dans les forêts ou les provinces frontières, tous appartiennent à la famille ethno-linguistique connue sous le nom de mônkhmer. Il s'agit là de langues originellement dépourvues de tons, non monosyllabiques, et, en ce qui concerne le cambodgien, admettant la dérivation partielle des mots par préfixes et infixes. Au contact de la civilisation indienne, dès les premiers siècles de notre ère, les Khmers ont évolué en s'ouvrant aux courants religieux, culturels, commerciaux, en adoptant un alphabet du sud de l'Inde ; ils ont été marqués, dans une moindre mesure, par des apports chinois, et sont entrés enfin dans le système des influences occidentales ; les populations primitives semblent en revanche être restées en marge de cette évolution, témoignant toutefois d'une assimilation progressive.

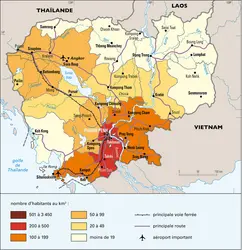

Si les conditions géographiques ne déterminent pas les civilisations humaines, du moins en expliquent-elles certains traits et certaines tendances. La partie centrale du Cambodge vit au rythme de la plaine et de l'eau. Le Grand Lac, Tonlé Sap, d'une superficie liquide de 3 000 km2 en saison des basses eaux, devient une immense nappe de 10 000 km2 lorsque les flots du Mékong et les grosses pluies de mousson viennent le gonfler ; il inonde les parties boisées, les transformant en « forêt noyée » et permettant les pêches les plus fructueuses du monde. Le déversoir du Tonlé Sap rencontre le Mékong, venu du nord. L'énorme confluent se divise à nouveau devant Phnom Penh. Les rives, les bourrelets de berges, les terres basses, les plaines alluviales, les contours et l'arrière-pays du Grand Lac ont attiré et retenu l'essentiel de la population active, « 78 % sur 18 % du territoire » (Gourou, 1953).

Riziculteurs, cultivateurs de jardins potagers et de vergers, pêcheurs, éleveurs, mais aussi bâtisseurs, au cours de l'histoire, de cités et de monuments prestigieux, les Cambodgiens ont tracé leur civilisation sur la terre de berge et sur la terre inondable, tirant parti de l'eau et de la boue, tandis que leurs frères « attardés » restaient fidèles à la culture sur brûlis, à la rizière sèche, à la cueillette et à la chasse. En effet, au-delà des zones de peuplement – dont la densité ne s'élève d'ailleurs au-dessus de 100 hab./km2 que sur un territoire de 3 500 km2 – d'autres types de paysages apparaissent : au lieu de l'innombrable thnot ou palmier à sucre (latanier, Borassus flabelliformis), presque tout entier utilisé par l'homme, voici la forêt claire ou la forêt dense abritant des villages de plus en plus clairsemés. Au lieu du phnom, butte ou colline isolée sur la plaine, voici les massifs montagneux, les reliefs déserts du Nord, du Nord-Est, du Sud-Ouest. Au-delà des frontières mêmes, des Cambodgiens vivent en Thaïlande, au Sud-Vietnam. Certains groupes forestiers débordent la frontière du Laos ou celle du Vietnam.

L'originalité profonde du peuple khmer est d'avoir gardé, à travers une histoire mouvementée, les traits fondamentaux de sa civilisation de base, ainsi que les éléments religieux et culturels venus de l'Inde, repensés et revécus dans le contexte khmer. Devenu un pays moderne en pleine expansion, le Cambodge n'en est pas moins fortement individualisé.

Les Khmers

Les Khmers se définissent assez peu clairement sous l'angle anthropologique : petits ou grands (1,60 m en moyenne), teint bronzé ou or clair, yeux largement ouverts ou mongoloïdes, cheveux ondulés ou frisés. Cette variété physique témoigne d'un brassage ancien, commencé probablement dès le Néolithique, entre populations australoïdes, mélanésiennes, indonésiennes, mongoloïdes. Le premier royaume historiquement attesté, celui du Fou-nan, installé en basse Cochinchine, semble constituer une phase préliminaire de l'essor khmer, sans que nous puissions exactement définir le type de population qui l'habitait. Lorsque, au vie siècle de notre ère, la principauté des Kambuja ou Tchen-la envahira le Fou-nan et l'absorbera, il s'agira alors des Khmers proprement dits, centrés à l'origine dans la région de Bassac, au sud du Laos actuel. Ce sont eux qui, mêlés par la suite aux gens du Fou-nan et probablement à d'autres populations, aboutiront au peuple cambodgien, « terme vague qui couvre sans bien les caractériser des populations où l'élément centro-mongol (Thaï-Viet) est superposé au fonds indonésien teinté de quelques apports indo-malais » (Leroi-Gourhan, 1953).

On sait quelle gloire ont acquise les rois khmers de la dynastie d' Angkor, jusqu'au milieu du xve siècle : bâtisseurs de monuments admirables, qui comptent parmi les plus beaux du monde, urbanistes, ingénieurs, experts en hydraulique agricole, grands organisateurs de l'espace. Le royaume avait son centre dans la région de Siemréap-Angkor ; atteignant son apogée au xiie siècle, il amorça ensuite sa décadence sous les coups répétés des Siamois. La ville d'Angkor Thom fut abandonnée à la brousse, au profit de Phnom Penh, puis de Lôvek, d'Oudong et de nouveau Phnom Penh. Au xviiie siècle, l'histoire des Khmers fut constamment marquée par la longue lutte désespérée que se livraient leurs ennemis de l'ouest, les Siamois, et ceux de l'est, les Vietnamiens, qui se partagèrent de vastes fragments du territoire cambodgien ; l'influence de cette double présence étrangère ne parvint pas à effacer la civilisation khmère. Définitivement amputé de la Cochinchine, mais ayant récupéré les provinces de l'Ouest, le Cambodge connut une nouvelle phase de son histoire sous le protectorat français, avant d'entrer, avec l'indépendance, dans le concert des nations souveraines.

La société cambodgienne

La société cambodgienne est une société complexe, reflétant une structure de base en partie masquée par l'évolution historique. La longue « indianisation » n'a pas étouffé les tendances originelles, et n'a pas abouti à une société calquée sur le système des castes indiennes. De même, l'influence française, si elle a modifié les schémas administratifs et politiques, n'a rien supprimé des éléments culturels originaires de l'Inde. Enfin, on a trop souvent dit que la civilisation indienne n'avait fait que se superposer, d'une manière superficielle, à l'ordre ancien, et seulement à la Cour et dans la classe aristocratique. En réalité, le brassage a été infiniment plus profond et, partant, plus durable. Et c'est précisément la richesse de la société cambodgienne que d'être le lieu où s'interpénètrent différentes cultures.

Bien que les inscriptions anciennes fassent état de successions tantôt patrilinéaires, tantôt matrilinéaires, c'est cernée d'un halo matriarcal qu'apparaît la société khmère à travers la coutume. La cellule sociale cambodgienne est constituée par la famille au sens restreint, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants, habitant sous le même toit. « Les vieux parents logent quelquefois chez leur fille et le gendre habite parfois chez son beau-père » (Delvert, 1961), ce qui donne, pour un village, un nombre de maisons un peu inférieur à celui des ménages. Lorsque des jeunes se marient, ils construisent leur propre maison, à proximité de celle des parents de la jeune femme. Cette « maison matrimoniale » représente, en réalité, une première phase de l'essaimage du nouveau foyer, qui pourra ensuite s'installer à son gré n'importe où. Le père est le chef de famille, mais son autorité sur ses enfants disparaît dès que ceux-ci se marient. Les droits du chef de famille, en tant qu'époux et père, sont limités également par le fait qu'il ne peut vendre ni engager ses biens, prendre une seconde épouse ou adopter un enfant sans le consentement de la première épouse. Le Code civil du Cambodge, où s'entrevoit le maintien partiel d'un droit coutumier, héritier des codes sanskrits et môn, remanié par les rois khmers aux xviie et xixe siècles, puis par l'intervention des Français, ne traite qu'indirectement du régime matrimonial, à propos des devoirs mutuels des époux et de la dissolution du mariage. Le mariage se nouait après de longs préliminaires menés par des entremetteurs. La coutume du « mariage par service », qui met le gendre temporairement au service de son beau-père, est partout attestée. On sait, en outre, que la polygamie légale permet trois mariages : un homme peut avoir une « épouse grande » (prabandhdhạm, une « épouse du milieu » (prabandhkandâl) et une « épouse du bout » (prabandhcụn). Cette possibilité est le plus souvent théorique, et la famille cambodgienne tend à la monogamie.

Ni la coutume ni les codes n'ont défini la parenté cambodgienne. Il semble que la famille étendue n'existe pas, et que la parenté ne dépasse pas le quatrième degré en ligne collatérale. Mais, lorsque les ancêtres sont évoqués aux cours de certains rites, on les appelle « jusqu'à la septième génération ». Il y a interdiction du mariage, pour un individu, avec ses ascendants et descendants en ligne directe, ses frères et sœurs, ses oncles et tantes, ses neveux et nièces. Le vocabulaire de la parenté, composé de termes généraux, de termes de référence et de termes d'adresse, fait apparaître une dichotomie « aîné-cadet » et une classification par générations. En résumé, la parenté cambodgienne s'exprime par un très petit nombre de termes primaires, d'où sont dérivés des termes secondaires, formés à l'aide d'indicatifs de sexe et de relations. La tendance à l'extension de la parenté se traduit par l'emploi de l'expression pạnpa'ûn (« frère aîné-frère cadet »), utilisée aussi pour les alliés, les amis et les voisins. Enfin, il existe au Cambodge une fréquente parenté par adoption, par serment d'alliance, et même par affinité religieuse.

La masse de la société khmère est composée d'hommes libres, pouvant choisir à leur gré leur métier et le lieu de leur installation. Le chef de village est élu par les paysans, et son élection doit être soumise à l'approbation du gouverneur de province. La tradition générale de l'organisation politique du Cambodge réside dans une grande souplesse des institutions, l'absence de règle absolue pour désigner, par exemple, l'héritier de la Couronne. La vice-roi, les maisons royales, les dignitaires de la Cour ont joué de tout temps un rôle très important, bien que le roi ait été théoriquement considéré comme maître absolu du royaume propriétaire de la terre, ayant droit de vie et de mort sur ses sujets. En fait, « la propriété du sol est attestée par la notoriété publique : il suffit d'avoir exploité trois ans de suite un terrain (et d'avoir payé l'impôt foncier) pour être le propriétaire, mais trois ans d'abandon entraînent la dépossession virtuelle » (Condominas, 1952).

Activités traditionnelles

La vie traditionnelle du paysan cambodgien se trouve encore rythmée par le mouvement des eaux. Au temps d'Angkor, les rizières étaient savamment irriguées, dessinées selon un tracé quadrangulaire. Aujourd'hui, ce tracé est beaucoup plus lâche et n'obéit qu'aux commodités du terrain. Des diguettes assez larges séparent les parcelles. Nulle part n'est pratiquée une véritable culture intensive du riz, la production étant suffisante pour l'alimentation et l'exportation dans les pays voisins. Partout le sol est riche, les terres abondantes. Le paysan khmer pratique en outre la riziculture sur les berges (chamcar), et il récolte à profusion des légumes et des fruits.

L'élevage n'obéit pas à des règles très définies : porcs, volailles autour des maisons ; bœufs, zébus et buffles utilisés pour le transport et le travail aux champs ; en certains endroits, éléphants domestiqués. Mais c'est la pêche qui représente au Cambodge une activité majeure : pêche en eau douce dans le Grand Lac, les cours d'eau, les beng ou zones de dépression inondées, les rivières, les canaux, et même les rizières. À l'aide d'engins de pêche très variés – nasses dormantes, nasses de barrages, filets divers, simples paniers –, les Cambodgiens retirent de leurs eaux une quantité considérable de poissons. Les samra, enclos délimités par des claies de branchages dans les eaux du Tonlé Sap, sont des lieux de pêche comme il n'en existe nulle part au monde. Aux basses eaux d'avril et mai, les paysans se rendent en charrettes à bœufs près des rives pour constituer leurs réserves de poissons fumés, séchés et salés, et pour y faire le prahoc, célèbre pâté de poisson. Les cités lacustres et les villages sur bateaux présentent alors une activité intense, et la grande pêche entraîne des migrations saisonnières des paysans de l'intérieur ; la préparation de la saumure imprègne des contrées entières de son parfum particulier.

Riz, poissons, saumures, volailles, fruits, telle est la base de l'alimentation cambodgienne, qui a donné lieu à l'élaboration, dans les villes, d'un art culinaire très raffiné, s'accompagnant d'une recherche esthétique dans la présentation des plats.

Le Cambodge développe depuis plusieurs années sa vie industrielle. Mais les artisanats ancestraux ne sont pas pour autant abandonnés : fabrication des marmites et des pots en terre dans la région de Kompong Chhnang, selon une technique très archaïque qui n'utilise pas le tour ; confection des nattes ; travail du fer et du cuivre ; orfèvrerie de l'argent et de l'or, qui aboutit à des bijoux et parures, à des objets en rapport avec l'usage du tabac et de la chique de bétel, décorés « au repoussé » selon une inconographie devenue classique (lotus, fruits, feuillages en rinceaux, personnages mythologiques) ; bois et pierre sculptés ; et, surtout, tissage, dont certaines techniques de fabrication des sampot, pièces du vêtement traditionnel, sont particulièrement élaborées, notamment celle du hol qui illustre le procédé de la teinture à réserves.

Le paysan khmer fabrique lui-même les objets domestiques et les outils qui lui sont nécessaires, et qui atteignent souvent une grande beauté : paniers, faucilles, charrettes, pirogues, instruments de musique.

Thèmes religieux, expression artistique

Le Cambodge connaissait dans les temps anciens une grande complexité religieuse, le pays ayant accueilli les religions de l'Inde : bouddhisme mahāyāna, brahmanisme sous ses formes principales, çivaïsme et vishnouisme. Aujourd'hui, c'est le bouddhisme theravāda, ou de l'Église du Sud, qui est la religion officielle du pays, maintenue par un clergé (celui des bonzes) fortement hiérarchisé et par un ensemble de rites et de fêtes.

Mais le Cambodgien n'en a pas moins gardé ses croyances ancestrales dans les génies du sol et esprits gardiens, les nâ'k-ta, auxquels il dresse de petits autels dans la campagne. Les rites villageois, même ceux qui se déroulent dans l'enceinte des pagodes, ont gardé maints traits du substrat primitif, intimement mêlés à l'apport indien.

C'est en liaison étroite avec les thèmes religieux que s'est développé au Cambodge un art raffiné du théâtre, de la pantomime, de la danse et de la musique. Le théâtre d'ombres, la littérature elle-même, sont inspirés des anciennes épopées de l'Inde, du célèbre Rāmāyana en particulier. Mais il existe une littérature populaire, contes, chansons et proverbes, où l'inspiration autochtone a prévalu à travers les siècles, par transmission orale et par transmission écrite sur les manuscrits de palmes ou de papier. La culture occidentale moderne, si elle a modifié les formes et le contenu des créations artistiques, n'a nullement effacé le patrimoine khmer original.

Groupes ethniques de la montagne et de la brousse

Les Khmers désignent aujourd'hui les populations « primitives » de leur territoire sous le terme de Khmer Loeu, c'est-à-dire « Khmers d'en haut », ou « Khmers des hauteurs ». L'opposition traditionnelle, à la fois géographique et mythico-sociale, entre la plaine et la montagne, le delta et la forêt, les terres inondées et les terres sèches, se retrouve dans cette appellation. Autrefois, c'est le nom de Pnong ou Phnong que l'on rencontrait dans les écrits des voyageurs pour nommer les « sauvages », terme de mépris comparable à celui de Moï pour les populations primitives du Vietnam, ou de Kha pour celles du Laos, du Siam, de la Birmanie orientale.

Le terme de Samrê signifie exactement « ceux de la campagne », « ceux de la rizière », par infixation du mot srê, champ cultivé. Le Samrê est le paysan par opposition au citadin, et ce terme a parfois été compris comme étant la désignation d'un groupe ethnique sans définition précise. Seuls les groupes vraiment caractérisés seront évoqués ici : à savoir les Saoch, les Pear, les Brau (ou Brao) et les Kuy (ou Kuoy).

Les Saoch

Les Saoch habitent surtout au sud-ouest du Cambodge, sur le versant ouest de la chaîne de l'Éléphant, entre Kampot et Réam. Au temps de l'administration française, une réserve groupait une centaine d'entre eux au bord de la baie de Veal Renh, sur le golfe de Siam.

Signalés en 1830 par un voyageur comme étant des « hommes à queue », ils ont été considérés, en 1942, par Taillard, comme partie d'un ensemble plus vaste, celui des Chong, vaste groupe dispersé dont ils seraient les seuls survivants. D'après Baradat, le terme Chong, ou Chong khnangphnom, les « Chong du côté des montagnes », représenterait la manière dont ils se désignent eux-mêmes.

De langue môn-khmère, les Saoch parlent également le cambodgien et s'assimilent progressivement par contacts et par mariages avec des Cambodgiennes.

Peut-être existe-t-il encore dans la forêt des Saoch semi-nomades, vivant essentiellement de chasse et de cueillette, et se rassemblant le soir autour de feux ou sous des abris végétaux. Ceux que l'on connaît habitent des villages groupant des maisons rectangulaires sur pilotis, faites de bambou et de rotin, à toits de paillote, orientées nord-sud. Leurs pièges présentent une certaine variété, et leurs arbalètes de chasse, toujours fabriquées par les hommes, sont du type caractéristique de la péninsule indochinoise. Ils cultivent le riz de montagne sur brûlis et l'échangent contre des produits manufacturés. Les femmes sont expertes au tissage des nattes.

Ce sont les anciens et les chefs de famille qui, groupés en conseil, appliquent la coutume, font célébrer les rites, fixent les sanctions. Les femmes ne doivent pas se marier hors du clan, la résidence est patrilocale. En cas de séparation du couple, la femme retourne dans la maison de son père, et les enfants sont partagés.

La religion des Saoch semble répondre au thème général du substrat de l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire se fixer sur les génies du sol et le culte des ancêtres plus ou moins divinisés. Une pierre-génie est vénérée dans la forêt par des incantations et des offrandes. Les rites de prospérité sont célébrés par un « sorcier » qui officie selon les besoins. Des danses de fertilité et des pantomimes de chasse sont les vestiges de très anciens rituels.

C'est sans doute la pratique des funérailles qui différencie le plus les Saoch des Khmers : alors que ceux-ci incinèrent leurs morts, les Saoch les enterrent en effet dans un trou profond d'un mètre environ, sans cercueil ni tombeau, après les avoir lavés et leur avoir enduit la tête avec de l'huile de coco. Le trou, simplement recouvert de terre, disparaît bientôt sous la végétation.

Les Pear

Très proches des Saoch par la langue, les Pear, que l'on désigne sous le nom de Samrê dans la région de Siemréap, se divisent entre un groupe de l'Ouest, centré dans les monts des Cardamomes, et un groupe de l'Est dans la région de Kompong Thom, entre le Grand Lac et les monts des Dang Rek.

Presque tous assimilés aujourd'hui, ils habitent de gros villages assez lâches, faits de maisons rectangulaires sur pilotis, échelonnées le long des cours d'eau. Lorsqu'ils pratiquent l'écobuage en montagne, ils se bâtissent des maisons arboricoles. Les Pear cultivent le riz de montagne mais aussi le maïs, le millet, le coton près de Kompong Thom, les patates douces, les ignames, les bananes, le tabac et le piment, utilisant pour semer et planter le bâton à fouir. La cueillette en forêt occupe une place importante, ainsi que la chasse et la pêche. Dans les villages, l'élevage des porcs et des poulets est pratiqué autour des maisons. Certaines activités artisanales sont particulières aux Pear, notamment la fabrication des torches de résine, des poteries et des jarres.

Baradat (1941) affirme que les Pear étaient organisés en « clans totémiques », ce qu'il est fort difficile de prouver. Il semble qu'il y ait trace de chefferies héréditaires et patrilinéaires, et que le chef de clan ait en même temps le rôle de chef religieux. En ce qui concerne la cellule familiale, elle est caractérisée par une résidence tantôt matrilocale, tantôt patrilocale, et par l'existence de la polygamie.

Les croyances des Pear admettent trois catégories de divinités ou esprits, bons et mauvais, présidant aux activités humaines. Deux « hommes sacrés », le khvay lin et le khvay ta, sont chargés des rites de propitiation et prétendent tenir leur science des Khmers eux-mêmes.

Les Brau (ou Brao)

Les Brau, au nombre d'environ 12 000, signalés aussi sous les noms de Lave ou Love, habitent aux confins du Cambodge et du Laos du Sud dans la région de Voeun Sai et d'Attopeu. Vers l'est, ils s'étendent jusqu'aux alentours de Dak To, au Vietnam. Vers l'ouest, ils ont tendance à émigrer vers les plaines de la Thaïlande. Des sous-groupes, notamment les Krung, portent des noms particuliers.

Pratiquant la culture du riz en rizière sèche, à environ 400 ou 800 m de hauteur, ils observent une stricte division du travail entre les sexes. La pêche et la cueillette, ainsi que la fabrication des poteries, font aussi partie de leurs activités.

Leur caractère le plus original réside dans l'aspect de leurs villages : au lieu de la relative dispersion habituelle aux agglomérations du Cambodge, les maisons des Brau sont groupées autour de la maison commune, et disposées comme les rayons d'une roue. Des fortifications entourent le village ; à la saison des travaux en forêt, il est partiellement vidé de sa population.

Les Kuy (ou Kuoy)

Les zones d'habitat des Kuy, qui groupent environ 100 000 habitants, sont, d'une part, des régions de l'ouest vers la Thaïlande, en relations avec les Pear et les Chaobon (provinces de Surin, Roi Et) ; d'autre part, au nord-est de Kompong Thom, la région du Phnom Dek. Bien qu'assimilés aux Khmers, les Kuy ont gardé un certain nombre de leurs caractères de très ancienne souche prékhmère et préthaï.

Il ont adopté la technique de la riziculture irriguée, mais connaissent encore l'usage de la houe. La capture des éléphants sauvages, où ils sont passés maîtres, ainsi que le travail de la forge qui appartient à une très vieille tradition sont les deux traits majeurs de leur mode de vie.

Les étrangers

Parmi les étrangers qui se sont installés au Cambodge au cours des siècles, certains n'ont eu que fort peu d'influence culturelle, économique ou démographique : les entreprises espagnoles du xvie siècle ont été sans lendemain, les Portugais n'ont laissé que quelques rares lignées et des vestiges dans le vocabulaire ; l'occupation française, elle, a représenté une phase politique et économique importante de l'histoire du pays. Mais ce sont surtout les Chinois, les Vietnamiens et les Cham qui ont joué un rôle dans l'ethnographie locale.

Les Chinois, qui de tout temps ont entretenu avec le Cambodge des relations commerciales et diplomatiques, ont joué un rôle primordial dans l'économie khmère, depuis les petits marchands de village jusqu'aux fabriques actuelles. Ils forment une population sino-khmère particulièrement active. Les Vietnamiens, qui, eux, n'ont pas contracté de mariages avec les Cambodgiennes, représentent un mode d'installation assez difficile à définir : outre les pêcheries du Grand Lac auxquelles ils sont liés, ils créent, selon les besoins, de multiples marchés sur l'eau, plus ou moins mobiles, qui amènent sur les rives des fleuves et des canaux de très nombreux sampans. Enfin, les Cham du Cambodge, héritiers des anciens réfugiés du royaume de Champa installé jusqu'à la fin du xve siècle sur les territoires de l'actuel Vietnam du Sud, sont groupés le long des cours d'eau. En particulier au bord du Tonlé Sap et du Mékong, et dans l'île située en face de Phnom Penh, ils vivent surtout de la pêche et de quelques cultures industrielles, telles que le coton, l'indigo et le sésame. Les femmes tissent la soie et fabriquent des nattes. Les hommes sont experts en orfèvrerie et en construction de bateaux. Ce qui les différencie essentiellement des Khmers, c'est d'une part leur langue, rattachée à la famille « malayo-polynésienne » ou indonésienne, et d'autre part leur culture qui, après une tradition ancienne héritée de l'Inde, s'est centrée sur l'Islam et les rassemble aujourd'hui autour de leurs muphti, de leurs prières quotidiennes en direction de La Mecque et de leurs mosquées de villages.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Philippe DEVILLERS : docteur ès lettres (histoire), historien, professeur (relations internationales)

- Manuelle FRANCK : professeur des Universités, Institut national des langues et civilisations orientales

- Christian LECHERVY : enseignant à l'Institut national des langues et civilisations orientales

- Solange THIERRY : chargée du département Asie au musée de l'Homme, directeur d'études à l'École pratique des hautes études (Ve section)

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

CAMBODGE, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

ANG DUONG (1796-1860) roi du Cambodge (1845-1860)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 291 mots

Dernier roi du Cambodge avant le protectorat français (accession au trône en 1841, investiture officielle en 1848), né en 1796, mort le 19 octobre 1860 à Oudong (Cambodge).

Ang Duong est le frère cadet d'Ang Chan II, qui règne sous l'autorité conjointe du Siam (la Thaïlande) et du ...

-

ANGKOR

- Écrit par Bruno DAGENS , Claude JACQUES et Albert LE BONHEUR

- 4 572 mots

- 12 médias

L' occupation de la région d'Angkor remonte au moins au Ier millénaire avant notre ère (connue par les fouilles de B.-P. Groslier) mais les premiers monuments ne datent que du viie siècle de notre ère ; ils se trouvent à l'ouest sur le Stung Puok. Le viiie siècle est marqué...

-

ASEAN (Association of South East Asian Nations) ou ANSEA (Association des nations du Sud-Est asiatique)

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Anne-Marie LE GLOANNEC

- 205 mots

- 1 média

-

ASIE (Structure et milieu) - Géographie physique

- Écrit par Pierre CARRIÈRE , Jean DELVERT et Xavier de PLANHOL

- 34 880 mots

- 8 médias

...roches cristallines anciennes) qui ont été affectés, en particulier, par des plissements secondaires de plus en plus récents du centre vers l'extérieur. Au Cambodge, en Thaïlande et Malaisie orientales, les derniers plissements sont néo-triasiques ; ils ont concerné des granites hercyniens, du matériel... - Afficher les 35 références

Voir aussi

- HÉVÉA

- PARTIS COMMUNISTES

- JAYAVARMAN VIII, roi khmer (1243-1295)

- FAMILIALES COMMUNAUTÉS

- YASOVARMAN, roi khmer (889-900)

- INTÉGRATION ÉCONOMIQUE

- COLLECTIVISATION

- MIGRATIONS HISTOIRE DES

- DÉPORTATIONS & TRANSFÈREMENTS DE POPULATIONS

- NEUTRALITÉ

- CRUES

- DIASPORA CHINOISE

- NON-ALIGNEMENT

- ASIE DU SUD-EST

- RITES FUNÉRAIRES

- PAUVRETÉ

- KHMER EMPIRE (IXe-XIVe s.)

- MÔN, langue

- KHMER

- COCHINCHINE

- GUERRE CIVILE

- SIAM

- SAOCH

- SAMRÊ

- PEAR

- SISOVATH, roi du Cambodge (1904-1927)

- JAYAVARMAN VII (1120/25?-1215/19) roi khmer (1181-env. 1220)

- CHAM ou CAM PEUPLE

- BRAU ou BRAO

- KUY ou KUOY

- NORODOM RANARIDDH (1944-2021)

- AGRICULTURE TRADITIONNELLE

- PLANTATION AGRICULTURE DE

- NORODOM SIHAMONI (1953- ) roi du Cambodge (2004- )

- FONCIÈRE RURALE POLITIQUE

- QUATRE BRAS PLAINE DES

- SUKHOTHAI ROYAUME DE (XIIIe-XVe s.)

- JAPON, histoire, de l'ère Meiji à 1946

- AIDE ÉCONOMIQUE

- TEXTILES INDUSTRIES

- KAMPUCHEA DÉMOCRATIQUE

- FUNK (Front uni national du Kampuchea)

- GRUNC (Gouvernement royal d'union nationale du Cambodge)

- KHMERS ROUGES

- CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES

- RIZICULTURE

- HUN SEN (1950- )

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- URSS, histoire

- ANG CHAN II (1791-1835) roi du Cambodge (1802-1835)

- CHEY CHETTA II, roi du Cambodge (1618-1625)

- HENG SAMRIN (1934- )

- MONIVONG, roi du Cambodge (1927-1941)

- SANGKUM

- SURAYAVARMAN II, roi du Cambodge (1113-1150)

- INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

- ZONES FRANCHES

- CORRUPTION

- COUVRE-FEU