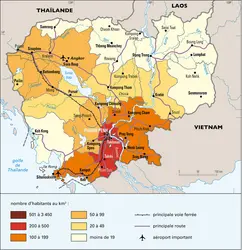

CAMBODGE

| Nom officiel | Royaume du Cambodge |

| Chef de l'État | Le roi Norodom Sihamoni - depuis le 14 octobre 2004 |

| Chef du gouvernement | Hun Manet - depuis le 22 août 2023 |

| Capitale | Phnom Penh |

| Langue officielle | Khmer |

| Population |

17 423 880 habitants

(2023) |

| Superficie |

181 040 km²

|

Article modifié le

Histoire

La préhistoire du Cambodge demeure très mal connue. Le pays semble avoir été occupé à l'origine par des peuplades de type australoïde puis, au cours du Néolithique, par des peuples de type indonésien, sans doute venus du nord. À leur tour, et comme les Australoïdes l'avaient été par eux, ces Indonésiens furent chassés des plaines et repoussés vers les forêts et les montagnes par de nouveaux arrivants appartenant à un groupe ethnolinguistique différent, les Mōn. Les tribus mōn étendirent leur occupation sur un vaste territoire, du delta de l'Irraouadi à celui du Mékong. Au Cambodge actuel, les Australoïdes (Samré, Pear, Kouy), de plus en plus assimilés, ne se rencontrent plus guère que dans les Dangrek, les Cardamomes et la chaîne de l'Éléphant, les Indonésiens (Stieng, ...) dans les régions élevées de l'Est (Mondolkiri, Ratanakiri).

De la préhistoire à Angkor

Le Fou-nan (Ier-VIe s. apr. J.-C.)

La civilisation néolithique (dite de Samrong Sen et de Melou Prey) va se prolonger jusqu'au ier siècle de notre ère. Les ethnies indonésiennes et mōn qui occupaient la plaine du Mékong inférieur semblent avoir subi, dès le ier siècle, l'influence indienne des marins et des commerçants venus des rives du golfe du Bengale. Ces Indiens (marchands, nobles et brahmanes) apportèrent à une société mōn déjà organisée, dans laquelle l'animisme et le matriarcat jouaient un rôle important, une langue avancée dotée d'une écriture (le sanskrit), et les lois de l'Inde, sans compter des techniques. Ils s'assurèrent une influence politique et économique de premier plan dans ce royaume mōn comme dans tous les autres pays de la région. Les rois mōn adoptèrent la conception hindouiste de la monarchie (celle du dieu-roi, Devaraja) et s'intitulèrent les « rois de la Montagne ». Leur palais était identifié avec la montagne cosmique, le Mérou, par qui le Ciel communique avec la Terre. Se proclamant en rapport constant avec les forces célestes (Çiva, Vichnou...), ils prétendaient être les monarques de l'Univers.

Les Chinois entrèrent en relation au début du iiie siècle avec cet État mōn qu'ils appelèrent Fou-nan. État maritime et commerçant, ce Fou-nan conclut vers 285 une alliance avec son voisin oriental, l'État indonésien du Champa. Les rois mōn affermirent leur pouvoir en réduisant à merci les vassaux turbulents. Ils surent surtout mener à bien, pendant des siècles, la construction de canaux de drainage et de collecteurs d'eaux mortes, et transformer ainsi les cloaques du delta du Mékong en terres cultivables. Leur capitale était établie non loin du Mékong, à Vyadhapura (à 200 km de la mer). Le principal port était Oc-èo, sur le golfe du Siam, dans l'actuelle Cochinchine. Les historiens chinois ont écrit que les habitants du Fou-nan étaient « laids et noirs » et qu'ils avaient les cheveux frisés.

Au Fou-nan et au Champa, tout laisse à penser que si les classes dirigeantes avaient adopté les religions et cultures de l'Inde (y compris le bouddhisme), les masses restaient attachées à l'animisme primitif, au culte des ancêtres et des esprits. D'où un continuel effort pour harmoniser ou fusionner les divers concepts religieux en présence. Ce n'est qu'à partir du début du ve siècle que le pays, sur la base du fonds culturel indien bien assimilé, va développer une civilisation originale, mais les sources de son histoire demeurent, aujourd'hui encore, fort rares. Les archives, s'il y en avait, ont été détruites. Restent les monuments de pierre, et leurs inscriptions. La chronologie est confuse, parfois douteuse.

Les Khmers. Le Tchen-la

Au début du ve siècle, le Fou-nan fut ébranlé par l'irruption des Kambuja (fils de Kambu) ou Khmers, peuple de même souche ethnolinguistique que les Mōn, mais qui, parvenu plus tardivement en Indochine, s'était établi au nord du Fou-nan, sur la rive droite du Mékong, l'actuel plateau de Korat. Comme les Mōn (et peut-être par eux), les Khmers avaient subi l'influence indienne. Après la mort (en 514) d'un roi, le Fou-nan fait face à la révolte d'un « royaume » khmer, appelé Tchen-la par les Chinois, et qui, jusque-là vassal du Fou-nan, va alors s'émanciper. À partir du milieu du vie siècle, les rois du Tchen-la vont peu à peu conquérir et assujettir le Fou-nan. Le roi Içanavarman (635) établit sa capitale à Sambor Prei Kuk, au nord de Kompong Thom. Ses successeurs agrandirent encore le domaine, poussant au nord au-delà de Kemmarat, à l'ouest au-delà de Chantaboun et annexant, après avoir réduit les dernières résistances mōn, tout le delta du Mékong. Ils ne paraissent pas cependant avoir changé de système. Comme celle du Fou-nan, l'organisation politique et sociale du Tchen-la fut sensiblement à l'image de celle des États de l'Inde. Jayavarman Ier (681) établit sa capitale à Angkor Borey (région de Takeo). Le Tchen-la entretint de bons rapports avec la Chine et le Champa.

Au début du viiie siècle, le Tchen-la éclata en deux États rivaux, le Tchen-la de Terre, au nord (dans l'actuel Laos) et le Tchen-la d'Eau, résurgence de l'ancien Fou-nan. Celui-ci fut le théâtre de longues disputes entre féodaux et se morcela, vers le milieu du viiie siècle, en cinq principautés rivales. Affaibli, il eut alors à subir de puissantes incursions malaises. Les pirates javanais, soutenus par les rois Çailendra de Java, ravagèrent en 774 puis en 787 les côtes du Champa, puis remontèrent le Mékong jusqu'à Sambhupura, une des capitales du Tchen-la d'Eau (près de Kratié), brûlèrent la ville et s'emparèrent du roi. Il semble que, pendant plusieurs années, le Tchen-la d'Eau ait été vassalisé par les Çailendra et que ses princes aient été « éduqués » ou tenus en captivité à Java.

Le Cambodge angkorien

La monarchie

Un de ces princes, revenu au Cambodge vers l'an 800 après avoir reçu une éducation à Java, réussit à rallier les principautés khmères et à secouer le joug des Malais. Il se proclama roi en 802 sous le nom de Jayavarman II et installa sa capitale cette fois loin de la mer et du Mékong, dans la région du Phnom Kulen, au nord du Grand Lac. Rejetant la suzeraineté de Java, il restaura le culte du dieu-roi, dont le symbole était le symbole même de Çiva, le linga. Il régna jusqu'en 850. Indravarman (877-889) réalisa l'unité de l'ensemble du Tchen-la d'Eau et commença de grands travaux hydrauliques (réservoirs). Yasovarman (889-900) fonda autour du Phnom Bakheng, la capitale, Yasodharapura, qui (en se déplaçant légèrement) devait devenir la première Angkor. Il y fit construire des temples à Çiva, Vichnou et Bouddha et fit creuser le Baray oriental. Des querelles entre ses successeurs entraînèrent un déplacement momentané de la capitale à Koh Ker, mais Rajendravarman (944-968) revint à Yasodharapura et on lui doit de nouveaux temples (tel Banteay Srei, 967). Après de nouvelles luttes intestines, Suryavarman Ier (1002-1050) triompha de ses concurrents et fonda une nouvelle dynastie. Il étendit le royaume vers l'ouest. Il protégea le bouddhisme, conclut une alliance avec la Chine et le Champa. Mais son successeur dut lutter contre de nombreuses conspirations, trait permanent de l'histoire khmère. Il n'en fit pas moins creuser le grand bassin du Baray occidental et construire le temple du Baphuon. Après sa mort, une brouille intervint avec les Cham, qui firent une incursion au Cambodge (1074).

En 1080, après des années de troubles, une dynastie monte sur le trône, qui va régner durant plusieurs siècles et donner au Cambodge quelques grands rois. Ainsi Suryavarman II (1113-1150) pacifia le pays, dévasté par les guerres civiles, et lui rendit sa prospérité. Il fit construire le temple d'Angkor Vat, dédié à Vichnou, dont le roi était un adepte. Il lutta successivement contre les Mōn de Lopburi (à l'ouest), les Viet puis les Cham à l'est. Il conclut plusieurs traités avec la Chine. Une guerre de « cent ans », aux vicissitudes diverses, allait opposer les Khmers aux Cham (1130-1227 env.). C'est au cours de ce conflit que la seconde Angkor, la capitale brahmanique (Angkor Vat) fut prise et saccagée par les Cham venus par le Lac (1177), qui dominèrent le pays. Mais une guerre de libération commença et son chef Jayavarman réussit à chasser les Cham et devint roi (1181-1218). Sous son règne, l'empire khmer atteignit sa plus grande expansion territoriale : outre le « noyau » khmer qu'il administrait directement, Jayavarman VII avait réduit à la vassalité le Champa, les principautés mōn de la Thaïlande et du Laos actuels, et étendu son influence jusqu'à l'isthme de Kra et le royaume de Pagan en Birmanie.

Comme son père, il avait donné son adhésion au bouddhisme Mahayana, tout en conservant les brahmanes à la cour. Depuis des siècles, l'hindouisme (çivaïte ou vichnouite) coexistait avec le bouddhisme dans le royaume, mais la nouvelle période que constituait son règne avait vu un développement continu du bouddhisme, de plus en plus populaire parmi les humbles. Si Jayavarman VII fit construire des hôpitaux et des routes, s'il améliora encore le réseau hydraulique, son œuvre capitale n'en reste pas moins la construction de la troisième Angkor (Angkor Thom) sur les ruines de la capitale dévastée par les Cham. Le centre en fut cette fois le temple bouddhiste dédié à Avalokiteçvara, le Bayon.

Après sa mort, on assista à une réaction antibouddhiste. Jayavarman VIII (1243-1295), dès son avènement, restaura l'orthodoxie çivaïte, éliminant systématiquement les images du Bouddha qu'avaient multipliées Jayavarman VII et ses fils. Il fit aussi faire de grands travaux hydrauliques. À la fin de son long règne, Jayavarman VIII eut à faire face à des dangers extérieurs nouveaux. Menacé d'invasion par Kubilai khan, l'empereur mongol de Chine, il jugea prudent de lui offrir un tribut (1285). D'autre part, un royaume thaï s'était constitué en 1238, à Sukhothai. D'abord vassal du roi khmer, il manifesta bientôt son intention de conquérir sa totale indépendance et de s'étendre vers le sud. Pour lui résister, les rois khmers, que l'invasion mongole avait affaiblis, appelèrent le peuple à combattre, mais, au terme d'une lutte acharnée, le roi thaï Rama Khamheng finit par obtenir, vers 1295, de Jayavarman VIII la reconnaissance de l'indépendance de Sukhothai. De même, les Mōn de Lopburi (Bas Menam) s'étaient émancipés quelques années auparavant. Autour d'Angkor et de ses temples, une société avait fleuri. La culture intensive du riz, favorisée par une irrigation à partir de grands réservoirs, permettait d'alimenter une importante population. Le pays paraît toutefois avoir été affecté par l'aggravation des querelles religieuses. Il semble que la population dans sa masse et même une partie de l'élite aient évolué, depuis le çivaïsme, vers la douceur vichnouite et le bouddhisme, et aient supporté avec une impatience croissante les corvées, voire l'esclavage qu'exigeaient la construction et l'entretien des sanctuaires, des canaux ou des réservoirs. Le régime hindouiste, qui faisait la part trop belle à une minorité de prêtres et de guerriers, a peut-être suscité une réaction s'incarnant sous la forme du bouddhisme, plus égalitaire, plus soucieux de la souffrance des hommes. Cette hypothèse explique peut-être que l'introduction dans le royaume, au xiiie siècle, du bouddhisme Hinayana, venu de l'ouest, n'ait fait que précipiter la crise. En 1336, un roi fervent hindouiste, persécuteur du bouddhisme et sous le règne duquel s'était produite une inondation catastrophique, fut assassiné et son meurtrier, Chay, placé sur le trône.

Révolution et ruine

Une véritable révolution s'ensuivit. Le culte du dieu-roi fut aboli, et si le roi conserva des brahmanes à la cour, ce fut surtout par respect pour des rites millénaires. La nouvelle dynastie rompit en effet avec l'hindouisme et écarta l'aristocratie indianisée. Une nouvelle élite apparut. Le bouddhisme Hinayana devint le culte officiel. Le pāli se substitua partout au sanskrit comme langue sacrée. On abandonna la construction des grands bâtiments de pierre ou de briques pour ne plus dresser que des pagodes ou palais en matériaux plus légers.

Les Thaï profitèrent de ces circonstances pour étendre puis consolider le pouvoir dans le bassin inférieur de la Ménam. En 1350, un nouveau royaume thaï, le Siam, s'y constitua, avec comme capitale Ayuthia et, dès 1351, son roi Ramadhipati lança son armée contre le Cambodge, s'empara d'Angkor et de ses trésors, emmena une partie des habitants en esclavage et plaça les provinces khmères situées au nord du Grand Lac sous l'autorité de princes de sa famille. Les Lao s'émancipèrent de leur côté de la souveraineté khmère (Fa Ngum fonde le Lane Xang en 1353). Les Khmers purent certes reprendre Angkor en 1357, chasser les Siamois jusqu'à Korat et rétablir la frontière séculaire avec le Champa, qui les avaient entre-temps attaqués. Mais Ayuthia reprit bientôt la lutte, et la nouvelle guerre, qui dura près d'un demi-siècle, devait aboutir à la prise et au sac d'Angkor, en 1431.

Les provinces avoisinantes, centre le plus peuplé de l'empire angkorien, étaient maintenant si dévastées et dépeuplées, des dommages si profonds avaient été causés au système d'irrigation (entraînant une baisse générale du niveau des eaux et, par suite, sécheresse et infertilité) qu'il fut décidé d'abandonner, comme capitale, Angkor, jugée trop exposée. La révolution religieuse et politique semble toutefois avoir eu des conséquences économiques aussi graves que l'invasion siamoise. Les souverains mōn et khmers avaient depuis douze siècles poursuivi une politique hydraulique exemplaire, qui répondait à une certaine conception du monde, fondée sur le concept de fécondité. La disparition de la dynastie angkorienne en 1336, le changement d'univers spirituel et la défaillance du pouvoir central qui en furent la conséquence, les déportations massives de population enfin entraînèrent la ruine du réseau hydraulique. L'irrigation permanente n'étant plus possible, la production, qui était de deux ou trois récoltes annuelles, tomba à une seule. Elle ne pouvait plus suffire à une population nombreuse. La chute démographique vint ainsi s'ajouter aux pertes militaires et aux déportations effectuées par les Siamois. Si les temples subsistèrent, la civilisation angkorienne s'effondra. En 1446, la cour khmère s'établit aux Quatre Bras, sur le Mékong, sur le site de l'actuelle Phnom Penh.

La décadence

C'en était fini, en réalité, de la puissance khmère. Pendant quatre siècles, le Cambodge allait désormais vivre d'une indépendance des plus précaires. Les discordes internes, les dissensions et les querelles sucessorales au sein de la famille royale provoquèrent continuellement des interventions étrangères, très souvent à l'appel des princes, prétendants, usurpateurs ou généraux.

Devenus (au début du xvie siècle) vassaux du roi d'Ayuthia, les monarques khmers devaient obtenir de celui-ci l'investiture pour régner en paix. Assoiffés de pouvoir, des princes cambodgiens, pour triompher de leurs rivaux dans les successions, ou parfois de simples rebelles, firent même appel au Siam. Souvent ils payèrent ce concours en abandonnant aux Siamois l'administration de districts et même de provinces (comme Korat et Chantaboun). La tutelle siamoise était lourde et humiliante. La cour d'Ayuthia prenait des princes khmers comme otages et ne les laissait revenir au Cambodge qu'après s'être assurée de leur loyauté. Certains rois résistèrent cependant au protectorat d'Ayuthia ; ils surent se battre et la fortune leur sourit parfois. Vers 1540, le roi Ang Chan Ier avait transféré la capitale à Lovek, plus au nord, mais les Siamois s'en emparèrent en 1593. Ils détruisirent les palais, les temples et les archives et déportèrent de nouveau une partie de la population khmère. La chute de Lovek porta un coup grave à la résistance cambodgienne.

Dans l'orbite du Siam

Au début du xviie siècle cependant, commença à se faire sentir l'influence vietnamienne, qui apparut alors comme un contrepoids possible à la domination siamoise. Après avoir paru s'accommoder de celle-ci, le roi Chey Chetta II (1618-1625) refusa l'hommage à Ayuthia, chassa la garnison siamoise qui occupait Lovek et, pour affirmer sa volonté de rénovation et d'indépendance, établit sa résidence à Oudong. Pour faire reconnaître sa suzeraineté, le roi de Siam fit alors envahir le Cambodge (1623). Chey Chetta, qui avait épousé une fille du roi de Hué (seigneur de Cochinchine), demanda l'aide de celui-ci. Les Siamois furent battus, mais Hué demanda à Chey Chetta l'autorisation de fonder des établissements vietnamiens dans la province de Prey Kor (futur Saigon). Le roi y consentit et les Vietnamiens commencèrent à s'installer dans la région du fleuve Donnai.

La succession de Chey Chetta II donna lieu à de furieuses luttes intestines. Des prétendants obtinrent en 1658 le concours vietnamien et l'un put, en 1660, s'assurer le trône. Par traité, la cour de Hué imposa alors au Cambodge le versement d'un tribut régulier. Souverains, usurpateurs, prétendants n'en continuèrent pas moins à se disputer le trône. Hué profita de la passivité du Siam, alors occupé à faire face aux Anglais, Français et Hollandais, pour soutenir (d'ailleurs en vain) la rébellion du « second roi » (obbareach), Ang Non, au Cambodge. Le roi Chey Chetta IV domina la scène pendant trente ans (après 1675), abdiquant puis reprenant la couronne quatre fois à des héritiers jugés médiocres. Sous son règne, en 1701, les Vietnamiens annexèrent les provinces de Giadinh, Bien Hoa et Baria.

Au xviiie siècle, le Cambodge s'affaiblit encore. Pour résister à la pression du Siam, qui soutenait ses adversaires, le roi Ang Em (1710-1722), gendre de Chey Chetta IV, s'appuya longtemps sur la cour de Hué, qui lui fournit des contingents armés mais qui sut aussi, grâce au concours d'émigrés chinois, étendre son influence le long du littoral du golfe du Siam (régions de Hatien, Rachgia et de l'île de Phu Quoc, 1715). Ang Em, pour obtenir la paix, se reconnut finalement vassal du Siam. Mais sous ses successeurs, les diverses « familles royales » (cousins et petits-cousins) se disputèrent le trône. En 1731, pour venger des massacres de Vietnamiens, le roi de Hué envoya une armée qui pénétra jusqu'à proximité de Oudong et força le Cambodge à abandonner deux nouvelles provinces (Mytho et Vinhlong). Vingt ans plus tard, profitant encore de la situation interne du Cambodge (où le roi vivait au milieu d'intrigues continuelles, de complots et de rébellions), les Vietnamiens purent encore se faire céder les provinces de Sadec, Chaudoc (1757), Travinh puis Soctrang. Le delta du Mékong passait peu à peu sous leur contrôle.

Après avoir assisté à la défaite d'Ayuthia sous les coups des Birmans, le roi Outey II (1758-1775) refusa en 1767 de reconnaître la suzeraineté du nouveau roi de Siam, Taksin. Désireux de réaffirmer sa position, celui-ci voulut imposer un prince khmer qui lui était acquis, Ang Non. Il réussit en 1770 à l'installer à Oudong. Mais Outey II appela alors la cour de Hué à son secours. L'armée vietnamienne mit en fuite les Siamois, mais, pour prix de son concours, le Vietnam imposa cette fois son protectorat (1771) : au lieu d'envoyer comme par le passé un tribut symbolique, Outey dut désormais soumettre tous ses actes politiques au visa d'un représentant de Hué placé auprès de lui. Le protégé du Siam, Ang Non, s'était cependant retranché à Kampot, d'où il dirigea une guérilla contre son rival. Le pays était en ruine. Les Siamois avaient encore déporté à l'ouest une partie de la population. Le Vietnam, affaibli et agité depuis 1774 par la révolte des Tayson, ne pouvait rien faire.

Le Cambodge dans l'étau

Devant cette situation, le roi Outey II préféra abdiquer en faveur de son adversaire Ang Non (1775). Avec celui-ci, le Cambodge retomba du protectorat vietnamien sous la tutelle du Siam. Le roi haïssait les Vietnamiens au point qu'il songea un moment, dit-on, à faire massacrer tous ceux qui se trouvaient dans son État. Cependant, Ang Non ayant voulu exploiter les troubles qui désolaient le Vietnam pour récupérer le delta du Mékong, un complot se noua contre lui. Il fut capturé et assassiné (août 1779).

Les trois mandarins chefs du complot mirent alors sur le trône un enfant de six ans, Ang Eng, fils d'Outey II, mais ils se disputèrent. L'un d'eux, Ben, fit assassiner les deux autres, mais il dut se retirer avec le jeune roi à Bangkok, la nouvelle capitale que venait de fonder (en 1782) le nouveau roi de Siam, Chakri. Ang Eng y fut couronné par celui-ci (1794) qu'il reconnut comme suzerain et protecteur avant d'être reconduit à Oudong par une armée siamoise que Ben commandait (1795). Il laissa alors au Siam l'administration des provinces de Battambang, Mongkol Borey, Sisophon et Angkor. Mais il mourut dès août 1796, à l'âge de vingt-trois ans, laissant un fils aîné de quatre ans et une famille royale presque entièrement détruite.

Le roi Chakri (Rama Ier) chargea de la direction des affaires un mandarin khmer, Poc, qui jusqu'à sa mort (1806) fut son instrument docile. Le fils d'Ang Eng ayant alors atteint sa quinzième année, Chakri le fit couronner à Bangkok sous le nom d' Ang Chan II. Le nouveau roi ne tarda pas à entrer en conflit avec ses frères, que, sans le consulter, Chakri avait nommés aux fonctions de chefs de maisons princières. Le Vietnam ayant alors reconstitué sa force et son unité (Gialong était empereur depuis 1802), Ang Chan renoua avec Hué et accepta de se reconnaître vassal de Gialong. Mais le roi de Siam Rama II (1809-1824) ne pouvait admettre que le Cambodge eût deux suzerains : il fit occuper le Cambodge (1812). Ang Chan s'enfuit à Saigon, tandis que ses frères formaient un gouvernement provisoire composé en nombre égal de Siamois et de Khmers. En mai 1813, Ang Chan II, avec une armée khméro-vietnamienne, put reprendre Oudong. Peu après, le Siam acquiesça à sa restauration, moyennant la cession d'un vaste territoire au nord du royaume, les provinces de Melouprey et de Stungtreng.

Les Vietnamiens n'avaient toutefois pas restauré Ang Chan pour qu'il cède son royaume au Siam. Ils placèrent un résident auprès du roi et le gouverneur de Saigon reçut autorité militaire sur tout le Cambodge. Mais en 1831, venant au secours de rebelles khmers, les Siamois envahirent de nouveau le pays, contraignant le roi Ang Chan à se réfugier au Vietnam. Une révolte éclata alors contre l'occupation siamoise et l'empereur du Vietnam Minh Mang envoya une armée qui remit Ang Chan sur son trône. En 1834, à la mort du roi, les Vietnamiens imposèrent, pour lui succéder, sa troisième fille, Ang Mey. Le résident Truong Minh Giang s'engagea alors dans une politique de vietnamisation systématique du royaume, s'efforçant même de modifier les mœurs. Dans chaque province, un fonctionnaire vietnamien fut placé à côté du gouverneur cambodgien. L'armée khmère fut réduite au rang de milice locale. Les Vietnamiens imposèrent leur langue dans l'administration. En 1841, l'annexion fut décidée. Le gouverneur vietnamien fit déporter à Saigon la reine et ses ministres.

En 1845, exaspéré par cette oppression, le peuple khmer se révolta, attaquant et massacrant les Vietnamiens dans tout le pays. Les grands dignitaires, contactés par des émissaires du prince Ang Duong (fils de Ang Chan II), réfugié à Bangkok, sollicitèrent l'intervention siamoise. La cour de Bangkok ne laissa pas échapper l'occasion qui s'offrait à elle de retrouver au Cambodge l'influence qu'elle avait perdue. Le roi de Siam Rama III (1824-1851) chargea son général Bodin de placer Ang Duong sur le trône de Oudong et de bouter les Vietnamiens dehors. Les Khmers accueillirent avec joie cette intervention. L'armée siamoise occupa bientôt Oudong. En décembre 1845 cependant, à la demande d'Ang Duong, des pourparlers de paix s'engagèrent. Ils aboutirent vite. Il fut décidé, du consentement commun des gouvernements de Bangkok et de Hué, qu'Ang Duong serait fait roi, que les princesses et ministres khmers détenus au Vietnam seraient échangés contre des prisonniers de guerre vietnamiens et que le Siam conserverait les provinces cambodgiennes qu'il occupait depuis cinquante ans. De leur côté, les Vietnamiens se voyaient confirmer l'annexion de la basse Cochinchine (Kampuchéa Krom).

Ang Duong (1845-1860) était convaincu qu'il n'avait obtenu qu'un sursis et qu'après sa mort le Cambodge serait partagé entre le Vietnam et le Siam, le Mékong étant la frontière commune. Sur les conseils de Mgr Miche, vicaire apostolique au Cambodge, il sollicita alors l'intervention de la France (1853) et Napoléon III, en 1855, chargea un diplomate, M. de Montigny, de passer avec Ang Duong un traité d'alliance et de commerce. Mais les indiscrétions de M. de Montigny, qui alertèrent Bangkok, firent échouer cette ouverture.

Dévasté et ruiné, le Cambodge était encore, à ce moment, dans une situation économique et sociale grave. Avec des moyens de fortune, Ang Duong entreprit de le relever. Il rebâtit Oudong, construisit des routes, parvint à garantir la sécurité et à attirer ainsi des marchands chinois et indiens. Il réorganisa l'administration, encouragea les bonzes à multiplier les écoles de pagode, tenta de lutter contre l'esclavage et l'usure. Une telle politique, heurtant de nombreux intérêts et privilèges, provoqua des mécontentements et Ang Duong dut même, de 1857 à 1859, réprimer divers mouvements d'agitation. Il se méfiait des Siamois (qu'il préférait aux Vietnamiens), mais il veillait à ne donner à aucun des deux une occasion nouvelle d'intervenir. À la mort d'Ang Duong (octobre 1860), son fils Ang Voddey, qui avait été éduqué à Bangkok, lui succéda. Il prit comme nom de règne celui de Norodom.

La période française

Norodom et le protectorat français

L'installation des Français en Cochinchine créa une situation nouvelle. En effet, par le traité qu'elle imposa au Vietnam (5 juin 1862), la France ne se faisait pas seulement céder Saigon et la Cochinchine orientale, elle se substituait aussi à la cour de Hué dans le « droit au tribut » que le roi du Cambodge adressait à l'empereur d'Annam.

Inquiet de voir ainsi la France assumer les droits du Vietnam au Cambodge, le Siam (soutenu par l'Angleterre) jugea opportun de réaffirmer sa suzeraineté. Les Français agirent alors avec décision. Le gouverneur de la Cochinchine, l'amiral de La Grandière, vint en juillet 1863 à Phnom Penh offrir à Norodom la protection de la France, qui lui permettrait d'échapper, cette fois définitivement, à l'emprise siamoise. Norodom signa ainsi le 11 août 1863 un traité qui stipulait que la France accordait sa protection au roi du Cambodge et plaçait un résident auprès de lui pour veiller à l'exécution du traité. De son côté, le roi s'interdisait d'entretenir aucune relation avec des puissances étrangères sans l'accord de la France. Faculté était donnée aux sujets français de s'installer et de commercer librement dans tout le royaume. Devant la lenteur de la ratification française, Norodom s'effraya et passa le 1er décembre 1863 un nouveau traité avec le Siam, où il reconnaissait de nouveau la suzeraineté siamoise. Mais, le traité franco-cambodgien ayant été approuvé par Napoléon III, Norodom fut officiellement sacré à Phnom Penh le 3 juin 1864 en présence des représentants de la France et du Siam. En 1866, pour marquer la fin d'une époque, le roi transféra sa capitale d'Oudong à Phnom Penh, centre commercial alors peuplé de 10 000 habitants environ, en majorité chinois.

La France voulait néanmoins, même au prix d'un partage, amener le Siam à renoncer à sa suzeraineté. Par le traité franco-siamois du 15 juillet 1867, le Siam reconnut le protectorat français sur le Cambodge et renonça à tous ses droits sur ce pays. Mais la France prenait l'engagement de ne jamais annexer le Cambodge à la Cochinchine (dont elle venait d'occuper l'ouest, le Kampuchéa Krom). Elle reconnaissait, d'autre part, au Siam la propriété des provinces de Battambang et d'Angkor.

Norodom avait pu, à grand-peine, venir à bout de la rébellion de son frère Si Votha. Pour faire face à celle d'un bonze, Pukombo, qui se prétendait le fils d'Ang Chan II, il dut faire appel aux forces françaises. Pukombo fut finalement pris et exécuté (1867).

Tout comme son voisin le roi de Siam Chulalongkorn, Norodom désirait moderniser son royaume. Par des ordonnances du 15 janvier 1877, il supprima les trois maisons princières et avec elles un grand nombre de dignités mandarinales qui conféraient privilèges et immunités à leur titulaires sans charges ou responsabilités correspondantes. Il poursuivit les réformes administratives entreprises par Ang Duong, puis commença à réorganiser le système fiscal, supprimant notamment la ferme des impôts, qui était d'ordinaire confiée à des Chinois, attribuant enfin un traitement fixe aux fonctionnaires et leur retirant en même temps le droit de se rétribuer directement sur le produit des impôts. Il témoigna enfin de son intention d'abolir l'esclavage, tout en ménageant les transitions nécessaires.

La cour et les fonctionnaires opposèrent une vive résistance à cette « modernisation » qui menaçait leurs privilèges et revenus. L'administration se trouva peu à peu paralysée par leur refus de coopérer, tandis que s'aggravait le marasme économique et la situation financière. Norodom dut temporiser.

Les colons européens de Cochinchine commençaient à cette époque à s'intéresser au Cambodge, facilement accessible par le Mékong et dont Saigon était le débouché naturel. Ils voulaient des garanties d'« efficacité » et de sécurité, mais aussi des concessions agricoles et forestières. Des rapports tendancieux persuadèrent le gouvernement français (alors présidé par Jules Ferry) que c'était le roi lui-même qui était l'âme de la résistance aux réformes.

Le gouverneur de la Cochinchine, Charles Thomson, reçut l'ordre d'imposer au roi un protectorat rigoureux, analogue à celui que la France imposait, au même moment, à l'empereur d'Annam. Par un véritable coup de force, et sous la menace de déportation, Thomson obtint de Norodom la signature d'une convention qui le dépouillait pratiquement de toute autorité (17 juin 1884). Le Cambodge devenait un protectorat où le régime monarchique, toujours absolu, était placé sous l'autorité de la France. Si le roi gardait nominalement le pouvoir, il s'engageait à accepter toutes les réformes auxquelles la France jugerait utile de procéder. Le résident français à Phnom Penh aurait désormais sous ses ordres des résidents nommés par Paris et placés dans tous les chefs-lieux de province. C'était sous leur contrôle que les autorités locales continueraient à administrer le pays. L'ordre public et les services techniques et financiers seraient entièrement du ressort des fonctionnaires français. L'esclavage était aboli, mais le sol du royaume cessait d'être inaliénable et une propriété privée serait constituée (au moins pour les étrangers). Quant à la capitale Phnom Penh, elle serait administrée par une commission municipale mixte où les Français seraient prépondérants. Le roi ne pourrait plus légiférer ou décider sans l'approbation expresse du résident de France. En fait, le pouvoir au Cambodge était passé en mains françaises.

Contre ce diktat, une insurrection populaire éclata (novembre 1884), secrètement approuvée par Norodom. L'agitation s'étendit à la plupart des provinces. Pendant les années 1885 et 1886, les colonnes françaises sillonnèrent le pays pour tenter d'anéantir les insurgés, mais en vain. La situation économique s'aggravait. Le roi, qui s'était enfermé dans son palais, se refusait à toute coopération avec le protectorat.

En janvier 1887, le gouvernement français recula. Il fit connaître au roi que s'il parvenait à mettre fin à la rébellion, la France appliquerait de façon souple la convention de 1884. En quelques semaines, Norodom obtint la soumission des insurgés. La France adopta alors une attitude très prudente dans les affaires cambodgiennes, mais la IIIe République radicale s'accommodait mal de cette monarchie absolue et ses rapports avec le roi Norodom demeurèrent difficiles. Dès 1889, la présidence du Conseil des ministres fut assumée par le résident supérieur de France, devenu le véritable souverain. Pendant ce temps, l'économie du royaume végétait. La situation financière était mauvaise, la modernisation à peine esquissée : un service médical embryonnaire, un collège pour donner une formation de base aux fonctionnaires de l'administration locale, quelques services techniques (cadastre, eaux). Une dizaine de commerçants européens s'étaient installés au Cambodge. Paul Doumer, en 1897, écrira qu'en près de quarante ans de protectorat les progrès économiques au Cambodge « avaient été insignifiants pour ne pas dire nuls ».

Les règnes de Sisowath et de Monivong

Désirant changer de politique, Doumer (nommé gouverneur général en 1897) passa de nouveaux accords avec le roi. En contrepartie de la restitution d'une partie de ses prérogatives, le roi accepta une sorte de constitution (11 juillet 1897). Mais son pouvoir restait nominal et honorifique. En droit comme en fait, et bien qu'assisté de ministres khmers, le résident supérieur de France demeura le véritable chef du gouvernement cambodgien. Ainsi contrôlée en son centre, l'administration cambodgienne l'était dans les provinces par des résidents français. Des réformes administratives, judiciaires, financières furent alors introduites, non sans rencontrer parfois une vive opposition du roi et de la cour. Sur le plan économique, c'est par la création d'une infrastructure de base que Doumer entendait amorcer le développement, par des travaux publics d'abord (aménagement de la capitale et de son port, navigation sur le Mékong, construction de routes, etc.). L'exploitation des ressources naturelles (pêcheries, forêts) fut réglementée, mais les investissements ne suivirent pas et le Cambodge, pendant la fin du règne de Norodom comme sous celui de ses deux successeurs, sera un des pays négligés de la Fédération indochinoise. Norodom mourut le 24 avril 1904. Le Conseil de la Couronne proclama alors roi son frère, le prince Sisowath.

Partisan convaincu de la modernisation, Sisowath inaugura son règne par des mesures éliminant certains aspects médiévaux de la vie du royaume (châtiments corporels, enchaînement, etc.). Son rapprochement spectaculaire avec la France, dont il était depuis longtemps le favori et où il effectua un voyage officiel en 1906, permit à Sisowath de revendiquer avec plus de force les territoires perdus. Déjà en février 1904 un traité franco-siamois avait restitué au Cambodge de vastes territoires au nord de Kompong Thom et la province de Stungtreng (Melouprey). Contre des concessions françaises, le Siam accepta, par le traité du 23 mars 1907, de rendre au Cambodge les provinces de Battambang et d'Angkor. Ce retour d'Angkor permit à l'École française d'Extrême-Orient (fondée en 1898) de commencer à dégager les ruines et à déchiffrer le passé khmer oublié, donnant ainsi une base à une nouvelle conscience nationale.

Le roi portait un intérêt particulier à l'enseignement, dont le développement lui semblait conditionner la transformation du pays. On décida de faire des écoles de pagode la base du nouveau système scolaire. En 1911, l'école primaire supérieure de Phnom Penh devint le collège Sisowath, mais ce n'est que bien plus tard que l'enseignement secondaire y fut introduit. Sur le plan politique et administratif, l'organisation mise en place par Paul Doumer en 1897 fut maintenue. Une « Assemblée consultative indigène » fut toutefois créée en 1913 ; elle était en grande majorité élue, mais par un collège électoral très restreint, et elle ne siégeait que dix jours par an pour discuter le budget. La population fut enfin recensée (en 1921, 2 403 000 habitants).

Le contrôle que le protectorat exerçait sur l'administration et la justice cambodgiennes, s'il freinait certains abus, n'en laissait pas moins subsister beaucoup d'autres. Le Cambodge n'attirait guère les Français (fonctionnaires ou colons) ambitieux et travailleurs. Dans un esprit de facilité, l'Administration du protectorat, ne trouvant pas parmi les Cambodgiens d'éléments assez dynamiques ou instruits pour les emplois qu'elle devait pourvoir dans les services, fit appel à l'immigration. Des milliers de Vietnamiens vinrent ainsi occuper des emplois administratifs, mais aussi prendre des métiers pour lesquels les Cambodgiens montraient peu d'inclination (batellerie, pêche, artisanat). Dans le même temps, l'immigration chinoise se poursuivait et les Chinois se taillaient la part du lion dans la commercialisation et le transport des produits, ainsi que dans le crédit. Les Français se réservaient le « grand » commerce. L'économie cambodgienne se trouvait de la sorte totalement dominée par des éléments étrangers.

C'est dans le domaine de l'infrastructure que les progrès furent les plus visibles. La construction d'un véritable réseau routier fut entrepris en 1912. L'administration française poursuivit d'autre part l'aménagement des villes et encouragea l'agriculture. En 1927, la culture du riz s'étendait au Cambodge sur 900 000 hectares, contre 300 000 en 1904. D'autre part, les pêcheries étaient de mieux en mieux exploitées.

Le roi mourut en 1927. C'est son fils aîné Monivong qui lui succéda. Si le pays fut gravement touché par la crise économique mondiale et notamment par la chute des cours de ses produits de base, le redressement se dessina dès 1934. Une voie ferrée Phnom Penh-Battambang fut construite entre 1929 et 1932, et prolongée plus tard jusqu'à la frontière siamoise. Le réseau routier fut encore étendu, les villes furent dotées de nouvelles aménités, des travaux d'hydraulique agricole et d'assainissement entrepris. Un réseau hospitalier prit corps. Par ailleurs, le défrichement des terres rouges des provinces de Kratié et de Kompong Thom fit de spectaculaires progrès et la superficie des plantations d'hévéas atteignit 27 300 hectares en 1937. Le caoutchouc prenait place parmi les exportations les plus rémunératrices du pays (12 300 t exportées en 1937). Cette même année, le Cambodge exportait 400 000 tonnes de paddy, 300 000 tonnes de maïs, 3 200 tonnes de poivre, du poisson séché (vers Singapour et Hong Kong), du bétail et du bois vers Saigon. C'est par ce port que transitait la quasi-totalité des importations et exportations du royaume. Le développement industriel demeurait néanmoins insignifiant. Quant au sous-sol, il était à peine exploré et quasi inexploité. Par rapport au Cambodge de Norodom, les progrès économiques du pays n'en étaient pas moins considérables.

Le Cambodge ne comptait cependant encore en 1937 que 1 000 écoles à peine (dont 813 écoles de pagode), avec 49 500 élèves pour 3 millions d'habitants. À la fin du règne de Monivong, il ne disposait pas encore d'un enseignement secondaire digne de ce nom et les Khmers devaient aller à Saigon passer leur baccalauréat. Sur les 631 étudiants que comptait en 1937 l'université indo-chinoise de Hanoi, 3 seulement étaient d'origine cambodgienne. Depuis qu'en 1911 les écoles de pagode étaient devenues un pilier essentiel de l'enseignement au Cambodge, le rôle du bouddhisme dans la vie nationale s'était encore accru. Une école de pāli avait été fondée pour permettre aux bonzes d'étudier dans le pays (et non plus au Siam). En 1930, un Institut bouddhique fut créé à Phnom Penh avec un enseignement complet de la religion. Ce développement de l'instruction avait toutefois donné naissance à une petite classe d'« évolués » appartenant pour la plupart aux classes aisées, qui revendiquaient, parfois bruyamment, des postes administratifs élevés tout en témoignant d'un grand mépris pour « les masses ignorantes et bornées ». Sur le plan politique, on ne notait aucune tension particulière. L'Assemblée consultative ne débordait guère de son rôle limité et la résidence supérieure exerçait son contrôle avec le concours de ministres khmers, dont le principal était Thioun. Les Chinois dominaient le commerce et une nouvelle génération de métis sino-khmers doués et énergiques s'affirmait peu à peu ; mais les Vietnamiens étaient employés, en nombre croissant, dans les administrations et les entreprises commerciales.

La Seconde Guerre mondiale allait apporter l'orage au Cambodge. Le Siam (devenu Thaïlande) mit à profit la défaite de la France en juin 1940 pour tenter de reprendre, par la pression militaire, les provinces qu'il avait dû abandonner. Il attaqua l'Indochine en janvier 1941. Bientôt, devant les revers thaï, le Japon imposa sa médiation. Par l'accord du 11 mars 1941, signé à Tōkyō, la province de Battambang et la partie du pays située au nord du 150 G furent attribuées à la Thaïlande. Les Khmers prirent conscience que la France ne pouvait plus les défendre efficacement. C'est dans cette atmosphère de deuil que mourut le roi Monivong (23 avril 1941). Le Conseil de la Couronne proclama roi le prince Norodom Sihanouk, âgé de dix-huit ans, qui était l'arrière-petit-fils à la fois de Norodom et de Sisowath.

Le règne de Norodom Sihanouk

Trois mois plus tard, le Japon obtenait de la France l'autorisation de stationner des troupes au Cambodge, d'où les forces nippones s'élancèrent, le 8 décembre 1941, pour attaquer la Birmanie et la Malaisie. Très vite, les Japonais, tout en mettant à contribution les ressources économiques du Cambodge, s'employèrent à y cultiver le nationalisme, à travers l'Institut bouddhique où ils approchèrent le bonze supérieur (achar) Hem Chieu et un jeune magistrat, Son Ngoc Thanh. Mais la répression française s'abattit. Hem Chieu fut déporté à Poulo Condor et y mourut. Son Ngoc Thanh put gagner le Japon. Comme au Vietnam et au Laos, l'administration française laissa toutefois se développer certaines aspirations jugées « légitimes », faisant ainsi place au drapeau national et à une certaine littérature patriotique, laissant aussi relever par des autochtones un certain nombre d'administrateurs français, et développant largement l'enseignement et aussi les organisations sportives de jeunesse. Si l'infrastructure routière, hospitalière et urbaine fut encore améliorée, la situation économique, du fait du blocus allié et de la présence japonaise, s'aggrava considérablement.

Le 9 mars 1945, au Cambodge comme dans le reste de l'Indochine, l'armée japonaise élimina l'administration française. À sa demande, le roi Sihanouk dénonça le 12 mars le traité de protectorat avec la France et déclara que « le royaume de Kampuchéa était désormais un État indépendant ». Les Japonais firent revenir de Tōkyō Son Ngoc Thanh et il devint l'âme (mais non le chef nominal) du gouvernement pronippon qui s'installa en juin à Phnom Penh. Après la capitulation japonaise, en septembre 1945, Son Ngoc Thanh tenta de négocier avec les Alliés sur la base d'une reconnaissance de l'indépendance du Cambodge, mais les Français étaient déjà revenus à Saigon et, le 16 octobre 1945, le général Leclerc vint en personne arrêter Son Ngoc Thanh à Phnom Penh.

Le roi Sihanouk, qui avait sollicité l'intervention française, nomma alors à la tête du gouvernement son oncle Monireth, renonça secrètement à sa proclamation de mars 1945 et s'employa à renégocier (par étapes) avec la France l'indépendance du royaume. Un modus vivendi fut signé dès le 7 janvier 1946, qui accorda au Cambodge l'autonomie interne dans le cadre de la Fédération indochinoise. Le gouvernement khmer, qui serait assisté à de multiples niveaux de conseillers français, devenait responsable de nombreux services. Mais ce n'est qu'en novembre 1946 que la France obtint du Siam la restitution de Battambang et du territoire du Nord.

Cependant le roi s'engageait dans la voie d'une « démocratisation », annonçant le 13 avril 1946 un passage prochain de la monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle. Une Assemblée nationale fut élue au suffrage universel le 1er septembre 1946. Sous la poussée du Parti démocrate, sorti vainqueur de ce scrutin, elle se déclara constituante. La Constitution, adoptée le 6 mai 1947, très inspirée par la Constitution de la IVe République française, établit une prépondérance de l'Assemblée. Les partis fleurirent, mais aussi les factions.

Pendant cinq ans, de 1947 à 1952, la scène politique cambodgienne fut occupée par un conflit entre le Parti démocrate, dominant l'Assemblée, et le roi qui, en dépit du texte constitutionnel, demeurait le premier personnage du pays. Le Parti démocrate joua d'abord la carte nationaliste. Il soutenait que le Cambodge ne pouvait obtenir moins que le Vietnam, qui venait de se voir reconnaître son indépendance par la France. Sous cette pression, appuyée par des rebelles « Khmers Issarak » réfugiés au Siam, Sihanouk et le gouvernement négocièrent avec la France et signèrent avec elle le 8 novembre 1949 un traité par lequel Paris, abrogeant celui de 1863 et la convention de 1884, reconnaissait « le royaume du Cambodge comme un État indépendant » dans le cadre de l'Union française. Les Français conservaient néanmoins des pouvoirs considérables.

Bientôt les rivalités de personnes et de clans au sein du Parti démocrate rendirent impossible toute action sérieuse. L'Assemblée paralysait l'Administration, faisait et défaisait les gouvernements. Le Parti démocrate, à partir de 1948, bloqua systématiquement la législation proposée par le roi, dont il dénonçait par ailleurs la mollesse face à la France. Sihanouk se décida alors à lutter et mit à profit les dissensions au sein du Parti démocrate pour imposer à l'Assemblée des hommes à lui. Le conflit entre le palais et le parti prit un tour aigu après le retour au pays de Son Ngoc Thanh, qui, après six ans d'internement en France, avait été libéré à la demande de Sihanouk, mais qui soutint les démocrates. Le 15 juin 1952, le roi assuma personnellement le pouvoir exécutif et demanda au peuple un mandat de trois ans pour redresser le pays, le pacifier et obtenir une indépendance réelle.

Le roi essaya d'obtenir un nouvel accord avec la France, mais celle-ci tergiversait. C'est seulement quand il menaça de se tourner vers Ho Chi Minh que Sihanouk obtint (juillet 1953) l'ouverture d'une négociation sérieuse avec Paris, qui aboutit le 9 novembre 1953 à un accord franco-khmer consacrant l'indépendance réelle du Cambodge, mais toujours « dans le cadre de l'Union française ». Le Cambodge put, par diverses conventions, recouvrer sa pleine souveraineté, qui fut reconnue, sur le plan international, à la conférence de Genève de juillet 1954. Les forces françaises et vietminh évacuèrent alors le pays. Par la dissolution, le 31 décembre 1954, de l'Union économique et monétaire indochinoise, le Cambodge accéda à une indépendance totale en matière de finances, de commerce extérieur et de politique économique.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Philippe DEVILLERS : docteur ès lettres (histoire), historien, professeur (relations internationales)

- Manuelle FRANCK : professeur des Universités, Institut national des langues et civilisations orientales

- Christian LECHERVY : enseignant à l'Institut national des langues et civilisations orientales

- Solange THIERRY : chargée du département Asie au musée de l'Homme, directeur d'études à l'École pratique des hautes études (Ve section)

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

CAMBODGE, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

ANG DUONG (1796-1860) roi du Cambodge (1845-1860)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 291 mots

Dernier roi du Cambodge avant le protectorat français (accession au trône en 1841, investiture officielle en 1848), né en 1796, mort le 19 octobre 1860 à Oudong (Cambodge).

Ang Duong est le frère cadet d'Ang Chan II, qui règne sous l'autorité conjointe du Siam (la Thaïlande) et du ...

-

ANGKOR

- Écrit par Bruno DAGENS , Claude JACQUES et Albert LE BONHEUR

- 4 572 mots

- 12 médias

L' occupation de la région d'Angkor remonte au moins au Ier millénaire avant notre ère (connue par les fouilles de B.-P. Groslier) mais les premiers monuments ne datent que du viie siècle de notre ère ; ils se trouvent à l'ouest sur le Stung Puok. Le viiie siècle est marqué...

-

ASEAN (Association of South East Asian Nations) ou ANSEA (Association des nations du Sud-Est asiatique)

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Anne-Marie LE GLOANNEC

- 205 mots

- 1 média

-

ASIE (Structure et milieu) - Géographie physique

- Écrit par Pierre CARRIÈRE , Jean DELVERT et Xavier de PLANHOL

- 34 880 mots

- 8 médias

...roches cristallines anciennes) qui ont été affectés, en particulier, par des plissements secondaires de plus en plus récents du centre vers l'extérieur. Au Cambodge, en Thaïlande et Malaisie orientales, les derniers plissements sont néo-triasiques ; ils ont concerné des granites hercyniens, du matériel... - Afficher les 35 références

Voir aussi

- HÉVÉA

- PARTIS COMMUNISTES

- JAYAVARMAN VIII, roi khmer (1243-1295)

- FAMILIALES COMMUNAUTÉS

- YASOVARMAN, roi khmer (889-900)

- INTÉGRATION ÉCONOMIQUE

- COLLECTIVISATION

- MIGRATIONS HISTOIRE DES

- DÉPORTATIONS & TRANSFÈREMENTS DE POPULATIONS

- NEUTRALITÉ

- CRUES

- DIASPORA CHINOISE

- NON-ALIGNEMENT

- ASIE DU SUD-EST

- RITES FUNÉRAIRES

- PAUVRETÉ

- KHMER EMPIRE (IXe-XIVe s.)

- MÔN, langue

- KHMER

- COCHINCHINE

- GUERRE CIVILE

- SIAM

- SAOCH

- SAMRÊ

- PEAR

- SISOVATH, roi du Cambodge (1904-1927)

- JAYAVARMAN VII (1120/25?-1215/19) roi khmer (1181-env. 1220)

- CHAM ou CAM PEUPLE

- BRAU ou BRAO

- KUY ou KUOY

- NORODOM RANARIDDH (1944-2021)

- AGRICULTURE TRADITIONNELLE

- PLANTATION AGRICULTURE DE

- NORODOM SIHAMONI (1953- ) roi du Cambodge (2004- )

- FONCIÈRE RURALE POLITIQUE

- QUATRE BRAS PLAINE DES

- SUKHOTHAI ROYAUME DE (XIIIe-XVe s.)

- JAPON, histoire, de l'ère Meiji à 1946

- AIDE ÉCONOMIQUE

- TEXTILES INDUSTRIES

- KAMPUCHEA DÉMOCRATIQUE

- FUNK (Front uni national du Kampuchea)

- GRUNC (Gouvernement royal d'union nationale du Cambodge)

- KHMERS ROUGES

- CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES

- RIZICULTURE

- HUN SEN (1950- )

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- URSS, histoire

- ANG CHAN II (1791-1835) roi du Cambodge (1802-1835)

- CHEY CHETTA II, roi du Cambodge (1618-1625)

- HENG SAMRIN (1934- )

- MONIVONG, roi du Cambodge (1927-1941)

- SANGKUM

- SURAYAVARMAN II, roi du Cambodge (1113-1150)

- INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

- ZONES FRANCHES

- CORRUPTION

- COUVRE-FEU