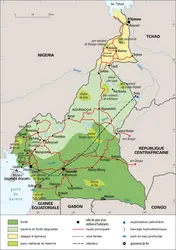

CAMEROUN

| Nom officiel | République du Cameroun |

| Chef de l'État | Paul Biya - depuis le 6 novembre 1982 |

| Chef du gouvernement | Joseph Dion Ngute - depuis le 4 janvier 2019 |

| Capitale | Yaoundé |

| Langue officielle | Français , Anglais |

| Population |

28 372 687 habitants

(2023) |

| Superficie |

475 440 km²

|

Article modifié le

Histoire

Les civilisations traditionnelles

Pendant longtemps le Sud, couvert de forêts, fut hostile à l'homme et ne permit pas l'éclosion de vraies civilisations ; en revanche, les pays des savanes participèrent aux vicissitudes historiques des peuples soudanais riverains du lac Tchad.

Un peuple légendaire, les Sao, aurait vécu au bord du Logone, dès le xiiie ou le xive siècle. Il enterrait ses morts dans des urnes de grande taille, dont la légende a fait des gobelets pour boire, ce qui explique que la tradition en ait fait un peuple de géants ; les Sao sont connus par des statuettes d'ancêtres et des objets de bronze.

Fondé au xve siècle, le royaume du Mandara fut envahi au xvie siècle par les musulmans du Bornou et entra ainsi dans l'histoire ; vers 1715, le Maï Boukar, son vingt-cinquième roi, se convertit à l'islam. Pendant le xviiie siècle, le Mandara se libéra de la suzeraineté du Bornou et, au xixe siècle, il résista longtemps à l'invasion des Foulbé.

Largement ouverte aux invasions, la plaine du Diamaré fut périodiquement pillée et razziée par les guerriers du Baguirmi et du Bornou.

Depuis le xviie siècle, les Foulbé venant de l'ouest s'étaient infiltrés, derrière leurs troupeaux de bœufs aux grandes cornes, en pays haoussa, au Bornou et jusqu'aux pâturages du Nord-Cameroun. Ils surent se faire accepter pacifiquement des cultivateurs païens comme des seigneurs musulmans, mais, bientôt las d'être vassaux de gens qu'ils méprisaient, ils se soulevèrent et, au galop de leurs chevaux, sous les bannières blanches d'Othman dan Fodié, s'emparèrent des pays qui les avaient accueillis ; ils y fondèrent des féodalités hiérarchisées composées d'hommes libres exploitant les matchoubé (ou non libres), c'est-à-dire les autochtones nigritiens, qui formaient de 50 à 60 % de la population des « lamidats » (ou sultanats).

En 1809, le Modibo Adama poursuivit ses conquêtes dans les plaines du Nord, mais il lui faudra dix ans pour venir à bout du Mandara, dont le roi sera décapité en 1822. Ces guerres furent compliquées par la résistance du pays kirdi, dont les massifs montagneux opposèrent un obstacle insurmontable à la cavalerie peul, et par les dissensions des chefs de guerre foulbé qui combattirent parfois les uns contre les autres. Quand Adama mourut, en 1847, sa capitale Yola se déclara indépendante de l'empire de Sokoto.

Au xviie siècle, les grandes migrations fang, peuple qui semble apparenté aux Azandé, parvinrent dans le Sud-Cameroun et s'y installèrent, tandis que leurs avant-gardes arrivaient, au xixe siècle, jusque sur les rives de l'Ogooué, au Gabon.

Les débuts de la pénétration européenne

En 1472, sous le règne d'Alphonse V de Portugal, un certain Fernando Póo découvrit une île, qu'il appela Formosa, et l'estuaire d'un grand fleuve dominé par une haute montagne ; il nomma ce fleuve « o rio dos Camaroẽs ». La côte était habitée par les Caabo et les Bota ; le Français Jean Fontenau visita, un peu plus tard, la côte et en décrivit « les bonnes populations » qu'il appelait Ambou.

Les Portugais fondèrent là un poste de traite qui subsista jusqu'en 1596. À cette date, ils furent supplantés par les Hollandais ; ceux-ci s'emparèrent de la capitainerie de São Tomé ; au début du xviie siècle, ils y achetaient de 400 à 500 esclaves par an et des perles en pierre bleue, dites d'Aigris.

Dès le xviiie siècle, avec l'extension de la traite des esclaves, des navires négriers de tous pays vinrent commercer avec les rois indigènes douala et malimba, mais sans pouvoir s'installer sur le continent.

En 1827, des Anglais s'installèrent à Fernando Póo et, de là, explorèrent le Biafra et la côte du Cameroun ; ils y introduisirent leurs missionnaires, leurs commerçants (dont John Lilley, en 1840) et leurs explorateurs, soutenus par l'African Society. Le métis anglais James Beecroft signa le traité du 17 décembre 1850, qui organisait le commerce du port, les péages et la police de la ville, et celui du 24 avril 1852 qui prévoyait l'abolition de la traite, celle des coutumes « barbares », notamment des sacrifices humains, alors fréquents au Biafra, et l'organisation du commerce de l'huile de palme et de l'ivoire. Le premier missionnaire qui s'installa à Douala fut l'Anglais Alfred Saker, qui ouvrit la première école.

Pendant que les Européens prenaient pied sur la côte, dans les montagnes du Sud-Ouest se développaient les confédérations de chefferies bamiléké d'une structure très originale, avec roi, reine mère, nombreux dignitaires et tout un réseau de sociétés dites secrètes, régnant sur une population très hiérarchisée. Il y a deux siècles, peut-être, les Bamoum s'en détachèrent et constituèrent un royaume unifié sous l'autorité du roi Ncharé d'origine tikar.

Le grand roi conquérant qui donna ses frontières au pays et embellit la capitale Foumban fut Mbwé-Mbwé, dixième roi de la dynastie. Son sixième successeur fut Njoya, qui monta sur le trône en 1888 et accepta le protectorat allemand en 1902 ; après avoir tenté d'imposer à son peuple une religion syncrétiste islamo-chrétienne, il opta pour l'islam ; en outre, il inventa et perfectionna un système d'écriture qu'il poussa jusqu'à l'alphabet et fit rédiger l'histoire des Bamoum.

Entre-temps, Heinrich Barth avait visité le Nord-Cameroun en 1849-1855, il avait vu Kano et Sokoto ; Gustav Nachtigal arriva au Tchad en 1861, Flogel sur la Bénoué en 1879. Les Anglais progressèrent en remontant par la Bénoué, avec la Royal Niger Company, jusqu'à Yola et Garoua. Les Français enfin atteignirent le Tchad, en 1890, avec Fernand Fourreau ; Louis Mizon vint à Ngaoundéré et à Batouri, Casimir Maistre atteignit Garoua.

En 1868, l'Allemand Woerman fonda une maison de commerce à Douala ; ensuite, Nachtigal signa avec les chefs indigènes le traité du 12 juillet 1884, qui mettait le pays sous la protection de l'Allemagne. Le consul anglais Hervett, qui allait visiter les chefs locaux, arriva huit jours trop tard.

La colonisation allemande

La Conférence de Berlin (nov. 1884) mit un peu d'ordre dans l'imbroglio des rivalités entre puissances européennes qui se disputaient des zones d'influence en Afrique noire. L'Allemagne pénétra alors progressivement et difficilement en direction du Tchad de 1885 à 1905 ; Yaoundé fut fondée en 1887, et c'est là que sévit, à partir de 1894, le fameux major Dominik. Cependant, en 1914, le nord du pays n'était pas encore réellement pacifié.

En 1911, en échange de sa liberté d'action au Maroc, et d'un petit territoire situé entre Logone et Chari (le fameux « bec de canard »), la France cédait à l'Allemagne une zone de 275 000 km2, ce qui étendait les frontières du Cameroun jusqu'au Congo.

Le Cameroun est Schutzgebiet(protectorat), mais en réalité il est administré comme une colonie. Dans le Sud, l'administration est du type direct, mais elle est indirecte dans le Nord et laisse les Lamibé en place.

L'administration allemande réalisa un remarquable travail de mise en valeur du pays, d'abord en matière agricole, avec la création de grandes compagnies qui reçurent d'immenses territoires. En 1913, le Cameroun put exporter 8 000 t d'acajou ; la culture du coton fut amorcée. La principale difficulté à vaincre fut celle des transports : le portage était devenu un fléau qui menaçait l'équilibre du pays (80 000 porteurs entre Yaoundé et Kribi) ; on construisit des routes où les premiers camions circulèrent en 1912 et, dès 1913, la construction de deux voies ferrées fut décidée. L'œuvre sociale des Allemands fut parfaitement réussie et les Camerounais lui ont rendu hommage ; elle porta sur la suppression de l'esclavage, sur la santé publique et sur l'enseignement.

L'œuvre coloniale de la France

En 1914, les Anglais et les Français décidèrent de s'emparer du Cameroun allemand, mais celui-ci était bien défendu ; Garoua ne fut pris que le 10 juin 1915 avec l'aide des contingents de cavalerie peul, en particulier ceux du Lamido de Rey. C'est le 1er janvier 1916 que les Alliés entrèrent dans Yaoundé vide de ses habitants. Le 20 février 1916, après dix-huit mois de résistance, le capitaine Raben, retranché à Mora, accepta de se rendre et obtint du général français Aymerich les honneurs de la guerre.

De 1919 à 1945, la plus grande partie du Cameroun fut placée par mandat international de la Société des Nations sous l'autorité de la France. Celle-ci y pratiqua une politique d'administration directe, mais sut l'adapter aux conditions locales, surtout dans le Nord où les Lamibé conservèrent une partie de leurs pouvoirs.

Dès 1923, la France se lança dans un grand programme d'équipement : construction du port de Douala, achèvement du chemin de fer du Centre, création de routes (6 000 km en 1939 contre 600 en 1914) et d'aérodromes. Cependant, les travailleurs volontaires étant en nombre insuffisant, les gouverneurs français furent obligés de rétablir le travail ou plutôt le recrutement obligatoire en faveur des chantiers d'intérêt public mais aussi des plantations privées, système évidemment autoritaire mais adouci par une importante législation sociale. L'administration favorisa la culture du cacaoyer, du bananier et du caféier par les planteurs indigènes. On créa des centres agricoles dès 1927 et des moniteurs furent envoyés dans les villages. La culture de l'hévéa et du palmier à huile se développa parallèlement (plantation de Dizanguè). L'enseignement public et missionnaire fut étendu ; en 1938, les écoles missionnaires accueillaient 87 000 élèves ; en 1952, elles en recevaient 350 000 dont 8 000 dans le secondaire. L'action médicale fut caractérisée par l'œuvre remarquable du docteur Jamot, vainqueur de la maladie du sommeil.

L'essor du Cameroun, favorisé par un fonctionnement paisible de l'administration, fut entravé par la Seconde Guerre mondiale. Les Camerounais, qui n'avaient eu aucune contestation sérieuse avec l'administration, se sentirent solidaires de la France et, quand le colonel Leclerc débarqua, les volontaires camerounais se présentèrent par milliers pour s'engager. Dans ces circonstances critiques, le loyalisme des Camerounais fut parfait ; les autorités françaises y furent sensibles et c'est pourquoi la Conférence de Brazzaville du 30 janvier 1944 recommanda de profondes réformes politiques et administratives, notamment la création d'assemblées locales élues. Le Cameroun allait aborder une page déterminante de son histoire.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Maurice ENGUELEGUELE : docteur en science politique, chercheur au centre universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie, U.M.R. 6054 du C.N.R.S.

- Jean-Claude FROELICH : Directeur du Centre des hautes études administratives sur l'Afrique et l'Amérique modernes de l'université de Paris (C.H.E.A.M.), administrateur en chef des affaires d'outre-mer

- Roland POURTIER : doctorat ès lettres et sciences humaines, professeur honoraire, université de Paris-Panthéon-Sorbonne, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

CAMEROUN, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

AFRIQUE (Histoire) - Les décolonisations

- Écrit par Marc MICHEL

- 12 429 mots

- 24 médias

L'évolution commença par le Togo et leCameroun, avec des spécificités dues au statut particulier de ces deux territoires soumis au contrôle de l'O.N.U. En 1956, le plébiscite en faveur de l'intégration de la partie occidentale du Togo à la Gold Coast et la mise en place d'un gouvernement autonome... -

AFRIQUE NOIRE (Arts) - Histoire et traditions

- Écrit par Jean DEVISSE , Encyclopædia Universalis , Francis GEUS , Louis PERROIS et Jean POLET

- 6 690 mots

...boucle du Sénégal ; elle a gagné très lentement et très inégalement vers le sud, en particulier avec les progrès du rigorisme aux xviiie et xixe siècles. Le cas des Bamoum du Cameroun est particulièrement éclairant : il existait, dans ce royaume, une importante sculpture sur bois, riche en signes symboliques... -

AHIDJO AHMADOU (1924-1989)

- Écrit par Bernadette PICARAT

- 641 mots

- 1 média

Fils d'un chef foulbé, né à Garoua, Ahmadou Ahidjo doit à ses origines peul et à sa formation musulmane une part de sa personnalité. Sa vie est celle d'un autodidacte et d'un rassembleur d'hommes. Après des études coraniques et primaires dans sa ville natale puis à ...

-

BAMILÉKÉ

- Écrit par Jacques MAQUET

- 1 569 mots

Habitants des hauts plateaux occidentaux du Cameroun, les Bamiléké, dont le nombre avait été estimé à 1 500 000 environ en 1971 (puis à environ 2 millions en 1990), sont groupés en chefferies traditionnellement indépendantes les unes des autres ; l'administration de la république du Cameroun essaye...

- Afficher les 16 références

Voir aussi

- AJUSTEMENT STRUCTUREL

- MATIÈRES PREMIÈRES

- PAUVRETÉ

- ALLEMANDS TERRITOIRES COLONIAUX

- MANDARA ROYAUME DU (XVe-XIXe s.)

- PLANTATION AGRICULTURE DE

- UDEAC (Union douanière et économique de l'Afrique centrale)

- RDA (Rassemblement démocratique africain)

- OPPOSITION POLITIQUE

- CROISSANCE ÉCONOMIQUE

- URBANISATION

- TUTELLE, droit international

- BRITANNIQUE EMPIRE, Afrique

- AFRIQUE, géographie

- AFRIQUE NOIRE, histoire, période coloniale

- AFRIQUE NOIRE ÉTATS D'

- AFRIQUE NOIRE, histoire précoloniale

- AFRIQUE NOIRE, ethnologie

- UPC (Union des populations camerounaises)

- BIYA PAUL (1933- )

- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE