CARTHAGE

Article modifié le

Fondée par les Phéniciens au ixe siècle avant Jésus-Christ selon les uns, au viiie selon les autres, Carthage tira longtemps sa prospérité de ses relations commerciales avec les divers peuples de l'Afrique septentrionale et de la Méditerranée occidentale.

Ses tentatives d'expansion territoriale en Sicile devaient l'entraîner dans de graves conflits, avec les Grecs d'abord, de 480 à 264 avant J.-C., puis avec les Romains, de 264 à 146 avant J.-C. Ces luttes devaient prendre fin avec la destruction complète de la ville et avec l'annexion de son territoire à l'ager publicus de Rome. L'établissement d'une colonie romaine sur le site de Carthage fut l'objet des revendications du parti populaire. La victoire de César allait aboutir à la reconstruction de la ville, en 44 avant J.-C. Carthage redevient, sous Auguste, la cité la plus prospère d'Afrique ; elle rivalise bientôt avec Rome par la splendeur de ses monuments. Cette prospérité cependant ne devait pas survivre aux troubles sociaux et religieux qui marquèrent, au ive siècle après J.-C., l'histoire de l'Afrique romaine. Pillée par les Vandales en 440 et reconstruite par Justinien, Carthage sera finalement anéantie par les Arabes en 698.

Kart Hadasht, la « Ville neuve »

Carthage est située au fond du golfe de Tunis, sur une presqu'île baignée à l'est par la mer, au sud par le lac de Tunis, au nord par la sebkha el-Riana qui formait jadis le fond du golfe d'Utique avant qu'il ne soit comblé par les alluvions de la Medjerda. Des collines disposées en arc de cercle dominent la ville à l'ouest ; sur la plus méridionale se dressait la citadelle de Byrsa, les autres abritaient des nécropoles. Au-delà, vers Sidi bou Saïd et La Marsa, s'étendait une banlieue nommée Megara.

Les origines de la cité

Selon une tradition transmise par Timée et reprise par Justin, Carthage aurait été fondée vers 814 avant J.-C. par Elissa ou Didon, sœur du roi de Tyr, Pygmalion, accompagnée de notables tyriens fuyant leur patrie et de Chypriotes. L'historien juif Josèphe, citant Ménandre, Grec d'Asie qui avait consulté les Archives royales de Tyr, rapporte l'événement à Elissa et le situe entre 825 et 819. Mais il est impossible de démontrer que ces deux récits sont indépendants l'un de l'autre, aussi leur valeur probante demeure-t-elle incertaine. Le monument phénicien le plus ancien trouvé à Carthage est une chapelle votive sise au tophet de Salammbô ; on peut la dater, par la céramique grecque placée dans un dépôt de fondation et accompagnant les offrandes sacrificielles, aux environs de 725 avant J.-C. Les tombes puniques connues ne sont pas antérieures à la fin de ce siècle. Aussi, plusieurs savants (notamment Rhys Carpenter) rejettent la tradition littéraire et s'appuient sur ces documents archéologiques pour dater la fondation de la cité du milieu du viiie siècle. Des sondages profonds réalisés dans la plaine littorale située au pied de Byrsa permettent de démontrer l'existence d'un habitat archaïque datant de la première moitié du viiie siècle avant J.-C.

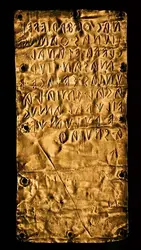

Nous ne savons pratiquement rien de la Carthage des viiie et viie siècles avant J.-C., si ce n'est qu'elle vivait de cabotage, importait tous les produits fabriqués et avait pour dieu tutélaire Baal Hammon, le El phénicien, assimilé plus tard à Kronos et à Saturne. C'est à lui qu'étaient voués les enfants qu'on brûlait vifs en sacrifice (molek), pour assurer vie et prospérité à la cité, en son tophet de Salammbô. Un siècle et demi après la fondation de la ville, les Carthaginois s'installent à Ibiza (Baléares). Dès le milieu du vie siècle, la ville est gouvernée par des rois appartenant à la famille des Magonides. Alliée aux Étrusques, elle domine la Sicile du Sud-Ouest, prend pied en Sardaigne, repousse les Phocéens de Corse à Alalia, secourt Gadir (Cadix) assiégée par les Ibères, chasse Dôrieus et ses colons spartiates de Tripolitaine. Dans les dernières années du siècle, les lamelles d'or de Pyrgi attestent son entente avec Caere, et le premier traité d'alliance avec Rome est conclu. La richesse du mobilier funéraire témoigne de sa prospérité et de l'activité du commerce avec l'Égypte, la Grèce et l'Étrurie.

Les guerres contre les Grecs

En 480, Carthage, battue à Himère par Gelon, tyran de Syracuse, évacue la Sicile à l'exception de Motye, tandis que la flotte perse, en grande partie formée de contingents phéniciens, est écrasée à Salamine. Les rois Magonides se replient sur l'Afrique et mettent leur territoire en valeur. Le roi Hannon dirige deux expéditions maritimes de prospection, l'une vers l'Afrique tropicale, l'autre vers la Grande-Bretagne, afin de trouver les ressources minières nécessaires au développement de l'industrie lourde naissante.

À la fin du ve siècle, la guerre éclate de nouveau en Sicile contre les Grecs ; les Carthaginois s'emparent de Sélinonte, Agrigente et Gela, mais Denys de Syracuse regroupe les Hellènes et le roi Himilcon échoue devant Syracuse. Les Magonides, attaqués par les aristocrates, propriétaires fonciers qui souhaitent la paix, voient leur pouvoir décroître. Une révolution religieuse porte alors Tanit Pene Baal au sommet du panthéon punique, à la place de son parèdre Baal Hammon qui est relégué au second rang ; et, au tophet, des stèles d'inspiration grecque ornées de symboles, dits « signes de la bouteille et de Tanit », remplacent peu à peu les anciens cippes votifs dédiés à Baal Hammon, en forme de trônes et de chapelles égyptisantes. Le culte grec de Déméter est introduit en 396. Vers 380, la noblesse se débarrasse définitivement des Magonides et institue le tribunal des Cent-Quatre qui surveille étroitement les généraux, substitués aux rois à la tête des armées. Le pouvoir réel est aux mains de comités secrets peu nombreux qui se recrutent par cooptation. Vers 360, Hannon le Grand, chef du parti « nationaliste », essaie vainement de renverser le régime oligarchique.

La lutte contre les Grecs de Sicile devient moins âpre après la mort de Denys Ier (367). La diplomatie carthaginoise suit de près l'évolution de la situation en Italie péninsulaire ; en 348, la vieille alliance avec Rome est renouvelée ; cette dernière en profite pour subjuguer la Campanie et le Latium. Carthage incite ses alliés étrusques à conserver la neutralité pendant les guerres samnites ; elle finira par sacrifier l'alliance tyrrhénienne à l'alliance romaine. Cependant, les Grecs reprennent l'offensive en Sicile avec Timoléon, qui inflige une grave défaite à l'armée punique au Crimisos (339), et surtout avec Agathocle, qui prend le pouvoir à Syracuse en 312 et débarque en Afrique en 310. L'invasion provoque des troubles religieux et politiques graves à Carthage, et le roi Bomilcar tente vainement, une nouvelle fois, de renverser le pouvoir oligarchique (307). L'échec d'Agathocle et de Bomilcar permet au régime oligarchique d'atteindre son apogée, qui durera près d'un demi-siècle (307-263). Inquiétée un moment par l'impérialisme macédonien (Alexandre prend Tyr en 332), Carthage conclut une entente économique profitable avec la dynastie lagide qui domine l'Égypte, la Palestine et la Phénicie. Elle accueille largement les influences grecques venues de Sicile, d'Italie méridionale et d'Égypte. Aristote, qui étudie sa constitution vers 330, la compare à celles des cités grecques qu'il considère comme les mieux gouvernées. Dominant économiquement la Méditerranée occidentale et entretenant de bonnes relations avec l'Orient, l'État punique jouit d'une grande prospérité.

Les guerres contre Rome

Cette situation est gravement ébranlée par la première guerre avec Rome (264-241). Carthage et Rome s'étaient encore entendues pour éliminer Pyrrhos d'Épire qui tentait de relever l'hellénisme occidental (278-276). Mais Rome fut entraînée par ses associés campaniens à prendre pied en Sicile. Le gouvernement punique ne sut ni voir venir le péril, ni le conjurer à temps. Dès les premières années de la guerre, il perdit la province sicilienne, à l'exception de quelques places fortes, et subit même de graves défaites navales (Myles en 260). En 256, Regulus renouvela la tentative d'invasion d'Agathocle. Il échoua ; mais la guerre, en se prolongeant, ruina l'économie de Carthage qui dut accepter la paix en 241.

Cet échec provoqua la chute du régime oligarchique. Une révolte sociale menée par les mercenaires menace l'existence même de Carthage. Elle est maîtrisée par Amilcar Barca, général qui s'était illustré en Sicile et qui mit fin au régime aristocratique. Carthage sera désormais gouvernée par deux suffètes, élus annuellement par l'Assemblée populaire devenue souveraine. Au lieu d'établir sa dictature en Afrique, Amilcar préfère fonder en Espagne un État théoriquement soumis à Carthage, mais dont il est le maître et où il trouve les ressources nécessaires à la revanche contre Rome. Après sa mort et le règne de son gendre Asdrubal, ses projets sont réalisés par son fils Hannibal. Celui-ci projette de séparer de Rome ses alliés de Campanie et d'Italie méridionale, en ébranlant la Confédération italique avec l'aide des Celtes. Il est tout près du succès après la victoire de Cannes (216) qui entraîne la défection de Capoue, Tarente et Syracuse. Mais, isolé par la défaite de son beau-frère Asdrubal vaincu et tué à la bataille du Métaure, affaibli par les défections des Campaniens et des Apuliens, il ne peut assiéger Rome. Une armée romaine conduite par Scipion s'empare des possessions espagnoles de Carthage, passe en Afrique, et Hannibal, contraint de quitter l'Italie, est écrasé à Zama en 202. La paix est signée, la puissance de Carthage détruite à jamais. La troisième guerre punique éclate en 148 et, en 146, Scipion Émilien rase Carthage.

Les ruines de Kart Hadasht

La ville de la période hellénistique était, d'après Tite-Live, entourée d'une enceinte fortifiée de 34 kilomètres de longueur. Il n'en reste que des blocs épars le long du front de mer et un fossé appartenant aux défenses extérieures qui barraient l'isthme à hauteur de Chott Bahira. Les deux lagunes qui s'étendent aujourd'hui parallèlement au rivage entre Douar ech Chott et Le Kram sont sans doute les vestiges des ports intérieurs ceints de portiques ioniques décrits par Appien. Le bassin rectangulaire qui débouche dans la baie du Kram occuperait l'emplacement du port de commerce, et le bassin circulaire entourant un îlot, celui du Cothôn ou port de guerre, au centre duquel se dressait le palais de l'Amirauté. Au tophet de Salammbô, seul le niveau antérieur au iiie siècle a subsisté ; il est formé de tertres truffés d'urnes contenant les cendres des enfants offerts en sacrifice et surmontés d'ex-voto, en forme de pilier funéraire ou de stèles à fronton triangulaire souvent flanqué de deux acrotères, ornées des emblèmes divins encadrés d'un décor floral ou architectural hellénisant. La couche supérieure a été bouleversée par les Romains, et les stèles arrachées de leur tertre, brisées, dispersées. Une chapelle de faubourg, détruite par l'incendie de 146, a été découverte sous la gare actuelle de Salammbô. Elle était décorée de colonnes en trompe l'œil alors fort à la mode et abritait des statues de divinités en terre cuite, alignées sur une banquette. Les socles et les montants des trônes de ces simulacres étaient ornés de plaques de terre cuite estampées, représentant des sphinx et des Victoires tropéophores émergeant de buissons d'acanthe, de style alexandrin. Des plaques de terre cuite analogues ont été aussi exhumées dans un sanctuaire domestique attenant à une villa située à Amilcar et dans la favissa où se trouvaient entassés des brûle-parfum et des bustes de Déméter provenant du temple de cette déesse sans doute. Sur les premières, on voit des Victoires ailées, un masque de Gorgone, Scylla et une procession dionysiaque, sur les autres une naissance d'Aphrodite et des Amours ailés. Sur la colline de Byrsa, les restes de maisons puniques détruites lors du siège de 146, des fragments de frises ou de corniches de céramique rehaussées de couleurs vives, des colonnettes tapissées de stuc laissent à penser que ces riches demeures ne différaient guère de celles des autres cités méditerranéennes de l'époque, si ce n'est par un goût assez prononcé pour les décors égyptisants. Les cimetières de la fin du ive siècle et du iiie ont livré de magnifiques sarcophages en marbre. Les uns portent sur leur couvercle l'effigie d'un homme barbu, la tête posée sur un coussin selon la mode étrusque, et tenant une lampe ou une cassolette ; le plus remarquable est orné d'un simulacre de Tanit, coiffée de la dépouille de l'épervier et drapée dans les ailes repliées de l'oiseau ; certains ont la forme d'un temple grec, au toit à double pente ; les frontons sont peints de motifs divers, Scylla, griffons affrontés, les bandeaux latéraux de rinceaux horizontaux encadrant une tête humaine. À l'époque des guerres puniques, les Carthaginois se faisaient souvent incinérer ; leurs restes étaient alors déposés dans des coffrets en calcaire, tandis qu' une stèle creusée d'une niche abritant un portrait fort schématique du défunt ou une statue grossière se dressait au-dessus de la tombe.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Abdel Majid ENNABLI : maître de recherches à l'Institut national d'archéologie et d'art de Tunisie, conservateur du musée et du site de Carthage

- Liliane ENNABLI : chargée de recherche au C.N.R.S.

- Gilbert-Charles PICARD : professeur à l'université de Paris-IV-Sorbonne

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

FONDATION DE CARTHAGE

- Écrit par Bernard HOLTZMANN

- 196 mots

La civilisation phénicienne s'est épanouie au IIe millénaire avant notre ère sur la côte de la Syrie antique (Canaan dans la Bible) en villes-États (Byblos, Bérytos, Sidon, Tyr, etc.) où le commerce maritime jouait un rôle essentiel. Cette longue et intense pratique du bassin méditerranéen...

-

AFRIQUE (Histoire) - Préhistoire

- Écrit par Augustin HOLL

- 6 328 mots

- 3 médias

...territoires. L'installation des Phéniciens en Méditerranée occidentale, au tout début du Ier millénaire avant J.-C., crée des conditions nouvelles. La fondation de Carthage autour de 800-700 avant J.-C. ouvre le chapitre de l'urbanisation de l'Afrique du Nord. Les Grecs créent des colonies en Cyrénaïque.... -

AFRIQUE ROMAINE

- Écrit par Noureddine HARRAZI et Claude NICOLET

- 9 566 mots

- 10 médias

La domination administrative et politique de Rome sur les diverses régions de l'Afrique du Nord (mis à part la Cyrénaïque et l'Égypte) s'étend sur près de six siècles : depuis la prise et la destruction de Carthage par Scipion Émilien (146 av. J.-C.) jusqu'au siège et à la...

-

AGATHOCLE (env. 359-289 av. J.-C.)

- Écrit par Joël SCHMIDT

- 431 mots

-

ATLANTIQUE HISTOIRE DE L'OCÉAN

- Écrit par Jacques GODECHOT et Clément THIBAUD

- 13 673 mots

- 12 médias

...possédaient au demeurant de meilleures embarcations que les Égyptiens, ont franchi le détroit de Gibraltar. En 465 avant notre ère, Hannon, magistrat de Carthage, reçut l'ordre d'aller établir des colonies au-delà des colonnes d'Hercule. Il partit avec trente mille personnes, sur soixante navires. Il fonda... - Afficher les 40 références

Voir aussi

- TOPHET

- MAGONIDES LES

- BARCIDES LES

- BAAL HAMMON

- THÉÂTRE, architecture

- NAVIGATION MARITIME HISTOIRE DE LA

- STÈLE

- CIMETIÈRE

- SICILE, histoire

- BAPTISTÈRE

- NÉCROPOLE

- MOBILIER FUNÉRAIRE

- AFRIQUE DU NORD, histoire, Antiquité et Moyen Âge

- CIVILE ARCHITECTURE, Antiquité

- VILLE, urbanisme et architecture

- ROME, des origines à la République

- ROME, l'Empire romain

- ÉGLISE HISTOIRE DE L', des origines au concile de Trente (1545)

- ROMAINE ARCHITECTURE

- ANTIQUITÉ TARDIVE & HAUT MOYEN ÂGE, architecture

- DELATTRE ALFRED LOUIS (1850-1932)

- ARCHITECTURE RELIGIEUSE

- TERRE CUITE, sculpture