CARTHAGE

Article modifié le

Carthage romaine

La reconstruction de la ville

En 123, le tribun Caius Gracchus fait voter la création à Carthage d'une colonie romaine. Le projet, violemment combattu par les oligarques, avorte aussitôt. Il est repris par Jules César, mais celui-ci ne put le réaliser avant son assassinat. C'est seulement en 44 avant J.-C. que les triumvirs, exécutant les volontés du dictateur, installent une colonie qui occupe non l'emplacement de l'ancienne ville punique, mais la zone située au nord-ouest, autour du village arabe de La Malga. Après des vicissitudes résultant des guerres civiles, Octave renforce cette colonie par un nouveau contingent de trois mille familles en 29 avant J.-C. Il fait alors recouvrir le sol maudit en 146 par une cadastration régulière dans laquelle s'inscrivent maisons et édifices publics ; le centre de cette cadastration se trouve sur l'actuelle colline de Byrsa, au chevet de la cathédrale ; elle a la forme d'un carré de 1 400 mètres de côté, avec un angle battu du côté nord-ouest correspondant à l'emplacement de la colonie césarienne.

Cette colonie possédait un vaste territoire aux limites d'ailleurs mal connues. On sait qu'il comprenait des pagi ou cantons, situés dans l'ouest de la Tunisie actuelle, dans la région de Dougga, à 100 kilomètres de Carthage. Il est possible que cet immense domaine ait été d'un seul tenant : s'y inséraient des terres laissées aux cités indigènes, des latifundia appartenant à l'empereur et aux sénateurs romains et même le territoire d'autres colonies moins importantes. Théoriquement, le sol de Carthage restait propriété publique du peuple romain. Les traces de cette fiction juridique ne disparurent qu'avec Septime Sévère, qui conféra aux Carthaginois le jus italicum comportant pleine propriété de leurs terres.

Les institutions

Les institutions de la Colonia Julia Karthago étaient, comme celles de toutes les colonies romaines, calquées sur celles de la République romaine. L'assemblée des citoyens élit annuellement les magistrats, dont les principaux sont les duumvirs. Les magistrats et anciens magistrats forment le sénat municipal ou ordo. En outre, Carthage est la résidence du proconsul, gouverneur de la province d'Afrique, toujours pris parmi les sénateurs romains parvenus au sommet de la hiérarchie ; il est assisté de légats. Le procureur gère les intérêts financiers de l'empereur ; il est le second personnage de la province. L'un et l'autre sont assistés d'un nombreux personnel administratif, les officiales, en majorité esclaves ou affranchis, dont on a retrouvé les tombeaux. Carthage est également le siège du conseil provincial, composé de délégués de toutes les cités africaines, qui choisit chaque année le prêtre du culte impérial. Très vite, les descendants des colons italiens se fondent avec les Africains qui accèdent de plus en plus nombreux au droit de cité romain. S'y ajoutent en assez grand nombre des immigrés venus de l'intérieur de l'Afrique et de toutes les régions de l'Empire. Le chiffre de la population est impossible à apprécier exactement. Les Anciens nous disent seulement que Carthage était la deuxième agglomération de l'Occident après Rome, et qu'elle ne le cédait guère aux principales villes d'Orient. Or Rome a compté au moins 500 000 habitants et probablement un million ; Alexandrie et Antioche en avaient plusieurs centaines de milliers. Le chiffre de 300 000 Carthaginois peut être considéré comme raisonnable.

Les édifices publics et privés de la Carthage augustéenne ont été presque tous détruits lors de reconstructions massives, dont les plus importantes se situent dans la seconde moitié du iie siècle et au ive. Très rares sont les murs en opus reticulatum, les mosaïques simples qui peuvent remonter au début de l'ère chrétienne. Même les sculptures datables sont en très grande majorité d'époque antonine ou sévérienne. Font exception : l'autel de la gens Augusta, dédié vers la fin du règne d'Auguste, et un relief représentant Mars Ultor et Vénus Genitrix (musée d'Alger).

Une histoire mouvementée

L'histoire de Carthage aux deux premiers siècles est fort paisible. En 70, dans la guerre civile qui suit la chute de Néron, le proconsul Pison tente de se faire proclamer empereur, mais son complot échoue. Sous le règne de Commode et le proconsulat de Pertinax (180 apr. J.-C.), les prophètes qui hantent le temple de Caelestis et qu'on appelle les « chiens de la déesse » provoquent de l'agitation, probablement pour protester contre la romanisation du culte. Le premier événement politique vraiment grave survient en 238 ; le proconsul Gordien ayant été proclamé empereur par les Thysdritains, Carthage, ainsi que l'Assemblée des villes de Proconsulaire, prend fait et cause pour lui, contre Maximin le Thrace. La légion IIIe Augusta, commandée par Capellien, fidèle à Maximin, bat les milices des cités et ravage la ville. Cette dévastation est toutefois moins grave que celle qui résulte en 311 de l'usurpation de Domitius Alexander. L'Afrique est alors dans l'obédience de Maxence, en même temps que l'Italie. Le vicaire d'Afrique se fait proclamer empereur ; il semble appuyé par des éléments sécessionnistes, ou du moins désireux de supprimer l'exportation du blé d'Afrique en direction de Rome. Les docks du port où ce blé était entreposé sont détruits. Maxence envoie une expédition punitive qui anéantit en grande partie la ville. Mais, peu de temps après, il est vaincu et tué par Constantin. Carthage est somptueusement rebâtie.

Les ruines de la Carthage impériale

Les thermes

Les vestiges les plus impressionnants de la Carthage impériale sont ceux des thermes d'Antonin, construits sur l'ordre de cet empereur, entre 145 et 162, au nord de la ville, le long du rivage. Leurs dimensions colossales (près de 300 m de long), la somptuosité de leur décor les classent parmi les plus remarquables des thermes impériaux. Un axe perpendiculaire à la mer sépare l'édifice en deux parties symétriques. On entrait par les faces latérales. Les bains se trouvaient à l'étage. Ils s'ordonnaient autour d'une immense salle centrale, aux voûtes soutenues par douze colonnes jumelées de granit gris, couronnées de chapiteaux corinthiens en marbre blanc, de plus de douze mètres de hauteur, et à laquelle on accédait en traversant vestibules et palestres. Les piscines froides sont à l'est ; un portique ouvert sur le golfe les borde ; les bains chauds, à l'ouest, comprennent un caldarium de plan rectangulaire fermé par deux absides semi-circulaires et situé entre deux salles polygonales. On ne voit plus aujourd'hui que le rez-de-chaussée des thermes et le sol des piscines : au centre et à l'est, les salles à pilastres, arasées ou ayant conservé leurs voûtes qui soutenaient les palestres et la salle centrale ; à l'ouest, les salles polygonales à double voûte circulaire portée par un pilier central et des piliers rayonnants, séparées par des magasins voûtés qui portaient les bains chauds. Ces pièces étaient encombrées de blocs provenant des voûtes de l'étage (l'un d'eux est recouvert d'une mosaïque à cubes de verre polychrome), d'éléments de sols pavés de mosaïque noire et blanche (encadrant des tableaux polychromes), de fûts de colonnes de porphyre ou de marbre de Chemtou vert et rose, de chapiteaux historiés (chapiteau aux anguipèdes, à la tête de Caelestis, à la chouette), de débris de statues (dont les portraits des empereurs Antonin le Pieux et Caracalla, des impératrices Livie et Faustine, et deux hermès ou statues piliers représentant l'une un Berbère, l'autre un Nègre). Une vaste esplanade entoure les thermes sur les trois côtés terrestres ; elle est bordée de salles de réunion richement décorées de stucs, de fontaines, de statues (on y a exhumé un magnifique portrait de Constance II), de latrines semi-circulaires. Le forum devait se trouver près des thermes, au sud, à l'emplacement de l'ancien palais beylical.

Le port

Du port et des docks, il ne reste qu'une faible partie des murs de fondation : mur courbe soutenant des magasins encerclant le port rond du Kram, voûtes et piliers portant des magasins alignés le long du bassin rectangulaire de Salammbô, édifiés au-dessus du champ de stèles du tophet. Il se peut que l'ancien Cothôn punique, situé au nord de cet ensemble, ait conservé sa fonction de rade militaire, car on y a trouvé des restes de quais et de dallage datant du ive siècle après J.-C.

Les théâtres et le cirque

La cavea du Théâtre était creusée dans les flancs de la colline qui porte ce nom et qui domine la ville au nord-ouest : c'est là qu'Apulée prononça Les Florides. L' Odéon ou théâtre couvert fut édifié sous les Sévères, au sommet de cette colline. L'hémicycle des gradins était tourné vers le nord et reposait sur un dispositif de couloirs semi-circulaires, voûtés et étagés en amphithéâtre, qui servaient à la circulation des spectateurs. L'édifice était orné de colonnes corinthiennes en marbre de Chemtou vert et rose, et de statues. Le cirque et l'amphithéâtre se dressaient au sud-ouest de la ville. Aujourd'hui, on distingue à peine l'emplacement de la piste et de la spina du cirque. L'amphithéâtre aussi a été rasé, mais Edrisi, voyageur arabe du xiie siècle, le décrit ceint de cinquante arcades, surmontées de plusieurs rangs d'arcades similaires, ornées de reliefs représentant des hommes, des animaux et des navires. Les carceres fermées par des herses occupaient le sous-sol du podium. À l'origine, Carthage était alimentée en eau par des réservoirs voûtés, dans lesquels s'installa le village arabe de La Malga, et par les citernes des maisons privées. Puis il fallut construire un aqueduc amenant l'eau du massif du Zaghouan pour approvisionner les thermes d'Antonin.

Les habitations

Les riches demeures s'étageaient sur les pentes des collines, bien aérées. La mieux conservée se dresse sur la colline du Théâtre, face à la mer. Le rez-de-chaussée est occupé par des boutiques ; au premier, les pièces de réception et le laraire, tapissés de marbre blanc, pavés de mosaïques, s'ouvrent sur une enfilade de jardins et de portiques, agrémentés de bassins. Une magnifique mosaïque figurant une volière où des oiseaux s'ébattent dans le feuillage couvrait le péristyle du viridarium ; elle a donné son nom à cette maison. Des bains chauds et des magasins se cachent dans la partie amont. Mais, en général, seules les mosaïques de sol des habitations ont été conservées : celles de La Chasse, du Couronnement d'Ariadne, de l'Aurige Scorpianus, du Seigneur Julius, du Paon, des Saisons... L'une de ces demeures est venue au jour lorsqu'on a creusé les fondations du lycée de Sainte-Monique. La pièce principale est divisée en trois parties. Un tableau de mosaïque, situé au centre, porte le portrait d'un personnage vu de face, en buste, coiffé d'un diadème, vêtu d'une tunique recouverte d'un manteau de pourpre et tenant un sceptre ; la tête est auréolée d'un nimbe ; cette composition ressemble aux personnifications d'idées philosophiques, Sagesse, Magnanimité, Force ou autres, à la mode en Orient aux environs de 400 après J.-C. Le reste du sol est couvert d'un semis de roses.

Certains monuments ont servi de siège à des associations religieuses ou civiles. L'un d'eux, situé le long de la route d'Amilcar, abritait une secte mystique de douze membres, vénérant Sylvain, dieu berbère assimilé à Jupiter Hammon. Pourchassés par les chrétiens après la paix de l'Église, ces dévots païens entassèrent dans un caveau leur matériel cultuel, dont une statue de Déméter et une de Vénus, et en scélèrent l'accès par une mosaïque. Au pied de la colline de Junon, du côté nord, se tenait le « club » de la faction du cirque des Bleus, comprenant une vaste salle à colonnes de plan basilical, une cour à péristyle pavée de mosaïques représentant une chasse aux fauves, une frise d'enfants chasseurs, exécutées par l'équipe qui travailla à Piazza Armerina, et une immense salle où les dalles de marbre polychrome alternent avec quatre-vingt-six tableaux de mosaïque, qui représentent des chevaux de course dont les noms sont indiqués par des rébus. Enfin, à l'ouest des thermes d'Antonin se trouvait la schola des augustales vouée au culte impérial. Une cour centrale, fermée par une abside, creusée d'un bassin au centre et bordée de colonnes sur ses côtés les plus longs, donnait accès à l'ouest à des bureaux et à l'est à une salle de réception trifoliée. Le pavement d'une des absides représente des putti accrochant des guirlandes à la coupole d'un kiosque flanqué, aux deux ailes, d'une colonnade fermée par un rideau où devait se dérouler une cérémonie du culte impérial. Dans le quartier des Ports, un palais fastueux s'élevait au-dessus de l'area du tophet punique. Il n'en reste que des fragments de fresques figurant un thiase marin et des panneaux de mosaïques ornant les sols qui représentent des Saisons nimbées et ailées, datant de la première moitié du ive siècle. La banlieue nord de Carthage, l'ancienne Megara, était couverte de villas et de jardins.

Les sanctuaires

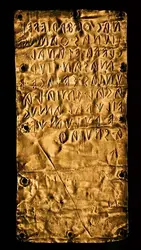

Aucun des grands sanctuaires de la Carthage romaine n'a été retrouvé. Un petit metroon a cependant été reconnu sur le flanc ouest de la colline de Byrsa ; une statue de Cérès, couronnée d'épis, une inscription mentionnant une confrérie de prêtres de Cérès (sacerdotes cereales) ainsi que de nombreux fragments architecturaux décorés de raisins et d'épis ont été exhumés sur le plateau de Bordj Djedid, là où devait s'élever le temple de la déesse ; de même, au tophet de Salammbô, on a retrouvé des vestiges de la modeste chapelle dédiée à Saturne, un buste du dieu, une mosaïque consacrée au « Seigneur » par Erucius et des cippes. Enfin, un bloc pesant plusieurs tonnes, portant l'inscription Iussu Domini Aescu(lapi), découvert sur la colline du Théâtre, indique sans doute l'emplacement du temple de ce dieu, qui succéda à celui d'Eshmoun.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Abdel Majid ENNABLI : maître de recherches à l'Institut national d'archéologie et d'art de Tunisie, conservateur du musée et du site de Carthage

- Liliane ENNABLI : chargée de recherche au C.N.R.S.

- Gilbert-Charles PICARD : professeur à l'université de Paris-IV-Sorbonne

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

FONDATION DE CARTHAGE

- Écrit par Bernard HOLTZMANN

- 196 mots

La civilisation phénicienne s'est épanouie au IIe millénaire avant notre ère sur la côte de la Syrie antique (Canaan dans la Bible) en villes-États (Byblos, Bérytos, Sidon, Tyr, etc.) où le commerce maritime jouait un rôle essentiel. Cette longue et intense pratique du bassin méditerranéen...

-

AFRIQUE (Histoire) - Préhistoire

- Écrit par Augustin HOLL

- 6 328 mots

- 3 médias

...territoires. L'installation des Phéniciens en Méditerranée occidentale, au tout début du Ier millénaire avant J.-C., crée des conditions nouvelles. La fondation de Carthage autour de 800-700 avant J.-C. ouvre le chapitre de l'urbanisation de l'Afrique du Nord. Les Grecs créent des colonies en Cyrénaïque.... -

AFRIQUE ROMAINE

- Écrit par Noureddine HARRAZI et Claude NICOLET

- 9 566 mots

- 10 médias

La domination administrative et politique de Rome sur les diverses régions de l'Afrique du Nord (mis à part la Cyrénaïque et l'Égypte) s'étend sur près de six siècles : depuis la prise et la destruction de Carthage par Scipion Émilien (146 av. J.-C.) jusqu'au siège et à la...

-

AGATHOCLE (env. 359-289 av. J.-C.)

- Écrit par Joël SCHMIDT

- 431 mots

-

ATLANTIQUE HISTOIRE DE L'OCÉAN

- Écrit par Jacques GODECHOT et Clément THIBAUD

- 13 673 mots

- 12 médias

...possédaient au demeurant de meilleures embarcations que les Égyptiens, ont franchi le détroit de Gibraltar. En 465 avant notre ère, Hannon, magistrat de Carthage, reçut l'ordre d'aller établir des colonies au-delà des colonnes d'Hercule. Il partit avec trente mille personnes, sur soixante navires. Il fonda... - Afficher les 40 références

Voir aussi

- TOPHET

- MAGONIDES LES

- BARCIDES LES

- BAAL HAMMON

- THÉÂTRE, architecture

- NAVIGATION MARITIME HISTOIRE DE LA

- STÈLE

- CIMETIÈRE

- SICILE, histoire

- BAPTISTÈRE

- NÉCROPOLE

- MOBILIER FUNÉRAIRE

- AFRIQUE DU NORD, histoire, Antiquité et Moyen Âge

- CIVILE ARCHITECTURE, Antiquité

- VILLE, urbanisme et architecture

- ROME, des origines à la République

- ROME, l'Empire romain

- ÉGLISE HISTOIRE DE L', des origines au concile de Trente (1545)

- ROMAINE ARCHITECTURE

- ANTIQUITÉ TARDIVE & HAUT MOYEN ÂGE, architecture

- DELATTRE ALFRED LOUIS (1850-1932)

- ARCHITECTURE RELIGIEUSE

- TERRE CUITE, sculpture