- 1. Du 11 au 25 mars : fusion du cœur des réacteurs et rejets atmosphériques

- 2. Du 25 mars au 17 avril : la gestion des rejets liquides devient un enjeu majeur

- 3. À partir du 17 avril : une reprise de contrôle précaire des installations

- 4. Premier bilan des conséquences radiologiques de l'accident

- 5. L'avenir

- 6. Bibliographie

FUKUSHIMA-DAIICHI CATASTROPHE NUCLÉAIRE DE

Article modifié le

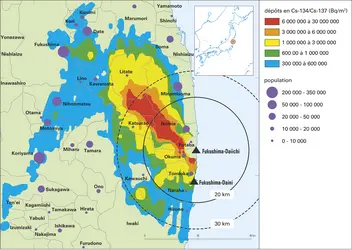

Le 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9 s'est produit à 80 kilomètres au large des côtes nord-est de l'île d'Honshū au Japon. Il a engendré un tsunami d'une amplitude exceptionnelle. Ces événements naturels, qui ont fait quelque vingt mille victimes, ont provoqué à la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi, située à 145 kilomètres au sud-ouest de l'épicentre, une véritable catastrophe nucléaire : fusion du cœur de trois de ses six réacteurs à eau bouillante ; dégradation de la sûreté des entreposages, en piscines, d'assemblages de combustibles usés ; rejets radioactifs importants dans l'environnement par voie atmosphérique mais également par voie liquide, en mer. D'autres centrales nucléaires, notamment celles de Fukushima-Daiini et d'Onagawa, ont également été touchées par ces événements mais sans que cela n'entraîne de conséquences importantes sur la sûreté des réacteurs.

Du 11 au 25 mars : fusion du cœur des réacteurs et rejets atmosphériques

Le séisme, survenu le 11 mars à 14h46 heure locale, a provoqué une perte totale du réseau de distribution électrique dans la région de Fukushima, privant ainsi les réacteurs du site de Fukushima-Daiichi de leur alimentation électrique normale. Il a aussi entraîné, comme prévu à la conception, l'arrêt automatique des réacteurs no 1, 2 et 3, qui fonctionnaient alors à pleine puissance, par insertion des barres de contrôle dans leur cœur.

Moins d'une heure après le séisme (soit à 15h36, heure locale), les installations du site ont été submergées par un tsunami jusqu'à une hauteur de 14 à 15 mètres au-dessus du niveau de la mer alors que les dispositions de protection n'ont été conçues que pour faire face à une vague de près de 6 mètres.

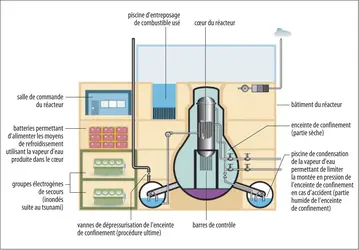

Le tsunami a entraîné l'inondation des locaux renfermant les groupes électrogènes de secours, privant ainsi les réacteurs 1 à 4 de toute alimentation électrique, et la destruction des stations de pompage de l'eau de mer utilisée pour refroidir les circuits de la centrale. La défaillance successive des différents moyens de refroidissement, qui utilisent la vapeur d'eau produite dans la cuve des réacteurs par échauffement de l'eau au passage dans le cœur, a conduit à la perte totale du refroidissement du cœur de ces réacteurs, des piscines d'entreposage de combustibles usés et des enceintes de confinement.

Pour les réacteurs no 5 et 6, qui étaient à l'arrêt lors de la catastrophe, un groupe électrogène de secours est resté disponible et a permis de refroidir tour à tour les installations et de maîtriser la situation.

Les niveaux d'eau dans les cuves des réacteurs no 1, 2 et 3 ont baissé jusqu'à des valeurs ne permettant plus l'évacuation de l'énergie résiduelle produite par les assemblages de combustible, ce qui a entraîné tout d'abord, vers 800 0C, la dégradation des gaines à base de zirconium où sont placées les pastilles de combustible puis, vers 2 800 0C, la fusion du combustible. La réaction d'oxydation entre le zirconium des gaines et l'eau a formé de l'oxyde de zirconium et de l'hydrogène en quantités importantes. Ce dernier s'est mélangé à la vapeur d'eau et s'est accumulé dans les parties supérieures du circuit principal de refroidissement du cœur et de l'enceinte de confinement.

L'énergie produite dans le cœur et libérée dans le circuit de refroidissement principal du réacteur a été évacuée dans les enceintes par des soupapes, ce qui a provoqué une augmentation rapide de leur pression interne, jusqu'à des valeurs dépassant leur pression de dimensionnement. La compagnie d'électricité japonaise Tepco (Tōkyō Electric Power Company), exploitant de cette centrale, a alors dû mettre en œuvre une procédure ultime consistant à ouvrir des vannes situées sur les enceintes de confinement pour les dépressuriser afin d'éviter leur dégradation. Cette opération a libéré des quantités importantes d'hydrogène et de produits de fission radioactifs émis pendant la dégradation des cœurs. Ces produits, qui auraient dû être rejetés à la cheminée des installations, ont été émis dans les bâtiments abritant les réacteurs, les tuyauteries de rejets à la cheminée ayant vraisemblablement été endommagées par le séisme et le tsunami.

Au contact de l'air, l'hydrogène a provoqué des déflagrations extrêmement violentes dans la partie haute des bâtiments des réacteurs no 1 et no 3, détruisant la partie supérieure des structures et fragilisant les piscines d'entreposage de combustibles usés. Dans le cas du réacteur no 2, la déflagration s'est produite en partie basse du bâtiment du réacteur, au niveau de la piscine de condensation de la vapeur d'eau produite dans le cœur en cas d'accident (fig. 1).

Les rejets atmosphériques dans l'environnement générés par les opérations de dépressurisation des enceintes ont été très importants (gaz rares, iode gazeux, aérosols). Une grande quantité a toutefois été retenue dans l'eau contenue dans les enceintes.

La fusion du cœur des réacteurs no 1, 2 et 3 (respectivement les 12, 14 et 13 mars 2011) a conduit à l'écoulement, au fond de la cuve, d'un mélange appelé corium qui se forme à haute température et qui est constitué du cœur fondu du réacteur et des matériaux de structure environnants. Ce corium s'est ensuite répandu sur la plate-forme en béton des bâtiments des réacteurs après percement des cuves.

Entre le 12 et le 15 mars, malgré des forts débits de doses mesurables sur le site, l'exploitant a mis en œuvre des moyens mobiles pour pomper de l'eau en mer et l'injecter dans les cuves afin de refroidir les cœurs, ce qui a permis d'éviter une aggravation de la situation et d'obtenir une certaine stabilisation. À partir du 25 mars, les cuves ont pu être alimentées en eau douce.

Les piscines d'entreposage des assemblages de combustibles usés ont également représenté une lourde menace du fait de la perte de leurs moyens de refroidissement, les conséquences radiologiques d'une fusion des éléments entreposés dans de telles piscines pouvant être a priori très largement supérieures à celles qui sont associées à la fusion des cœurs, avec toutefois une vitesse d'émission des rejets et une composition des rejets différentes (peu d'iode 131 en particulier). En effet, chaque piscine a une capacité d'entreposage correspondant à trois cœurs de réacteurs ; de plus, il n'existe pas de barrière entre la piscine et l'environnement équivalente à l'enceinte de confinement pour les réacteurs.

Les 15 et 16 mars, plusieurs incendies et une explosion se sont produits dans le bâtiment du réacteur no 4, dont le cœur était entièrement déchargé lors du séisme, provoquant des dégâts importants et conduisant à des interrogations sur la tenue des structures de la piscine d'entreposage, notamment aux répliques du séisme. Ces incendies et cette explosion ont été vraisemblablement provoqués par un transfert d'hydrogène du bâtiment du réacteur no 3 vers le bâtiment du réacteur no 4.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Karine HERVIOU : chef de projet EPR, direction de la sûreté des réacteurs à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Classification

Médias

Autres références

-

CATASTROPHE NUCLÉAIRE DE FUKUSHIMA-DAIICHI, en bref

- Écrit par Gabriel GACHELIN

- 408 mots

- 1 média

Le 11 mars 2011, un puissant tremblement de terre (magnitude 9) se produit à 80 kilomètres au large de Honshū, l'île principale du Japon, dans le Pacifique. Le séisme provoque la coupure de l'alimentation électrique de la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi, entraînant l'arrêt automatique...

-

CATASTROPHES INDUSTRIELLES - (repères chronologiques)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 2 487 mots

1794 Explosion, le 1er septembre, de la poudrerie de Grenelle à Paris, faisant près de 1 000 morts. La prise de conscience des risques technologiques entraînée par cette catastrophe passe pour être à l'origine de la réglementation française marquée par le décret impérial de 1810 sur les établissements...

-

IKEDA CARLOTTA (1941-2014)

- Écrit par Thomas HAHN

- 954 mots

- 1 média

...danseuses puissent se côtoyer sur scène dans une pièce d'Ariadone. Pour cette œuvre, réplique chorégraphique au séisme de 2011 qui déclencha le tsunami et la catastrophe nucléaire de Fukushima, Murobushi Kō signe la chorégraphie et Ikeda Carlotta est l'une des sept interprètes. C'est la dernière aventure commune... -

JAPON (Le territoire et les hommes) - Histoire

- Écrit par Paul AKAMATSU , Vadime ELISSEEFF , Encyclopædia Universalis , Valérie NIQUET et Céline PAJON

- 44 411 mots

- 52 médias

...est le plus puissant jamais enregistré dans le pays. Suivi par un tsunami dévastateur, il provoque des dégâts considérables dans la région du Tōhoku, entraînant un accident nucléaire à Fukushima-Daiichi d’une gravité comparable à celui de Tchernobyl. Le Premier ministre Kan Naoto, qui s’apprêtait à... -

JAPON (Le territoire et les hommes) - L'économie

- Écrit par Evelyne DOURILLE-FEER

- 10 788 mots

- 2 médias

Deux jours aprèsla triple catastrophe du 11 mars 2011 dans la région du Tohoku le Premier ministre Naoto Kan prononçait ces mots : « Le tremblement de terre, le tsunami et l'accident nucléaire représentent la plus grande crise à laquelle le Japon ait été confronté depuis le Seconde Guerre mondiale.... - Afficher les 9 références

Voir aussi