ANDINE CHAÎNE

Article modifié le

L'évolution andine : la période de sédimentation

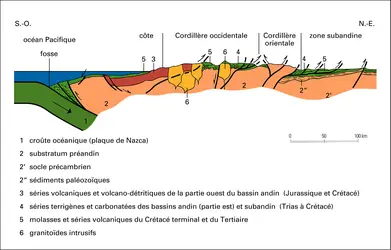

L'évolution andine commence donc au Trias, avec l'installation de bassins marins sur la bordure ouest de l'Amérique du Sud continentale. C'est le début d'une période de sédimentation et de volcanisme actif, qui se produit essentiellement en régime d'extension et se poursuit jusqu'au Crétacé supérieur. Parallèlement, sur les blocs exotiques à substratum crustal océanique qui viendront plus tard s'accoler à la partie ouest du continent en Colombie et en Équateur, se produit une sédimentation d' arc insulaire ou de plaine sous-marine, alors que ces blocs font partie d'une plaque océanique et se trouvent dans une position géographique indéterminée par rapport au continent. Ils ne peuvent donc être pris en compte, comme cela a souvent été fait à tort, dans les reconstitutions paléogéographiques concernant le continent.

Les premiers bassins marins andins s'installent dans un contexte géodynamique encore mal connu ; la mer avance sur le continent parfois dès l'Anisien et, plus souvent, au Norien, occupant des bassins de plate-forme peu subsidents où les sédiments sont souvent carbonatés. Les dépôts marins s'intercalent souvent avec des dépôts continentaux, notamment dans les Andes septentrionales et dans les Andes méridionales, où le Trias se répartit dans des fossés nord-nord-ouest - sud-sud-est. Partout des intercalations volcaniques, principalement acides, sont signalées. Dans les Andes septentrionales, ce régime d'incursions marines brèves dans un milieu continental marqué par un volcanisme actif se poursuit jusqu'au Jurassique supérieur, alors que plus au sud, à partir de l'Équateur, la transgression triasique s'affirme au Jurassique inférieur. À cette époque, un bassin marin unique, peut-être séparé du Pacifique par un seuil en partie émergé, couvre l'essentiel du Pérou. Il se connecte au Chili avec le bassin andin, de direction nord-sud, donc oblique par rapport aux Andes, de direction nord-100 est, et se termine comme un vaste golfe en Argentine vers 400 de latitude sud ; malgré une histoire complexe, il existera jusqu'au Crétacé supérieur. On peut penser que la subduction de la lithosphère pacifique sous l'Amérique du Sud a débuté dès cette époque, au moins dans certains secteurs, ce que montrerait l'alignement parallèle à la fosse des andésites liasiques du sud du Pérou entre 14 et 160 de latitude sud ; on connaît aussi un alignement volcanique au bord ouest du bassin jurassique inférieur en Équateur et probablement dans le nord du Pérou et des rhyolites se trouvent alignées dans la même position au Chili.

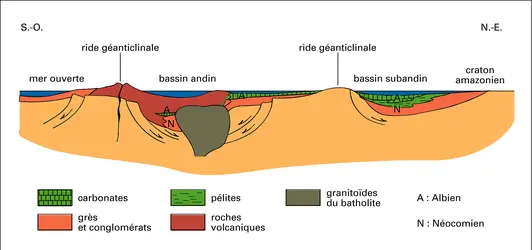

Au Jurassique moyen dans le Pérou central et septentrional, au Jurassique supérieur dans les Andes méridionales, au début du Crétacé dans les Andes de Colombie et de Merida, des réajustements se produisent qui se traduisent essentiellement par des transgressions marines et souvent par de nouveaux dispositifs paléogéographiques : c'est le cas au Pérou, au Jurassique supérieur, où de nouveaux bassins sédimentaires s'organisent parallèlement à une marge active avec subduction dont le tracé est subparallèle à celui de la fosse océanique actuelle. L'existence de cette subduction est fondée sur le modèle andin néogène et actuel et on la déduit de la répartition linéaire et de la nature calco-alcaline des produits du volcanisme et du plutonisme pré-orogéniques. La subduction induit typiquement un dispositif paléogéographique dont on peut prendre le modèle dans le Pérou central à l'Albien et qui montre d'ouest en est :

– une zone géanticlinale en partie émergée, où affleure le substratum antétriasique ;

– un bassin andin caractérisé par l'abondance du volcanisme calco-alcalin essentiellement sous-marin associé à des roches volcano-sédimentaires souvent déposées par des courants de turbidité ; les séries peuvent dépasser 10 000 mètres d'épaisseur pour le seul Albien ;

– une plate-forme carbonatée bordière où les dépôts s'amincissent vers l'est ;

– une seconde zone géanticlinale, émergée ou haut fond selon les lieux et les époques, qui deviendra la Cordillère orientale péruvienne ;

– un bassin d'avant-pays, le bassin subandin, qui s'appuie à l'est sur le craton amazonien et dont le remplissage est sous l'influence des apports détritiques venant de ce craton.

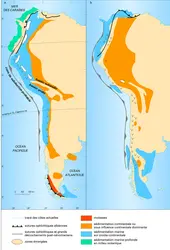

Au Pérou, en Bolivie et dans le nord du Chili, ce dispositif paléogéographique est respecté, du moins au Crétacé, mais le bassin subandin se termine en doigt de gant vers 200 de latitude sud et le bassin andin existe seul dans les Andes méridionales jusqu'à 400 de latitude sud, cependant que plus au sud, un nouveau bassin, celui de Magellan, se développe en position plus occidentale à partir du début du Crétacé. C'est également à cette époque que s'ouvrent dans l'Altiplano du Pérou et de Bolivie des bassins continentaux parfois fortement subsidents où la mer pénétrera temporairement à diverses reprises à l'Albien puis au Crétacé supérieur. Dans les Andes septentrionales, le Crétacé est aussi marqué par l'installation durable d'un bassin sédimentaire pour la première fois franchement marin, mais encore limité à l'ouest par un seuil qui correspond à la Cordillère centrale. Ce bassin s'apparente au bassin subandin de l'Équateur et du Pérou avec lequel il est en connexion, par le fait qu'il ne reçoit pas de produits volcaniques. Son organisation interne est complexe : il présente des sillons subsidents comme celui de Bogotá où plus de 2 000 mètres de sédiments terrigènes fins à rares intercalations gréseuses et carbonatées se déposent du Valanginien au Maëstrichtien, et des blocs soulevés comme celui de Maracaibo au nord des Andes de Merida, qui ne sera recouvert par la mer que lors de la transgression aptienne. Après cette transgression, et jusqu'au Santonien, tout le bord ouest du continent, du nord de la Colombie jusqu'à 350 de latitude sud, est couvert par une mer qui, pour la première fois, pénètre au Pérou jusqu'à 900 kilomètres de la côte pacifique actuelle.

Au Venezuela, ce bassin péri-continental se connecte avec celui des llanos et de la future chaîne caraïbe. L'évolution des blocs exotiques qui forment actuellement la Cordillère occidentale et la bordure pacifique en Colombie et en Équateur est encore mal connue. Leur croûte océanique composée de roches grenues ultrabasiques et basiques, de diabases et de basaltes en coussins est au plus d'âge crétacé supérieur. Leur couverture sédimentaire de radiolarites, schistes siliceux, flyschs parfois à matériel volcanique remanié, est datée du Crétacé inférieur à supérieur selon les endroits, et même de l'Éocène. Cependant, la sédimentation a continué alors que le collage de ces éléments au continent était déjà en partie ou totalement réalisé. À l'extrême sud du continent, l'ouverture de l'Atlantique sud, qui débute à l'Aptien, se traduit par l'ouverture de bassins de direction proche d'est-ouest sur la marge inactive argentine, mais sans connexions bien établies avec le bassin andin.

Ce bassin andin est la structure vraiment caractéristique des Andes liminaires ; il apparaît comme un bassin en distension. Dans sa partie ouest, au Chili, vers 320 de latitude sud, l'épaisseur cumulée des séries essentiellement volcaniques pour tout le Crétacé est de près de 20 000 mètres, soit les deux tiers de l'épaisseur d'une croûte continentale normale. Il faut donc admettre que, en compensation, la croûte sous ce bassin s'amincit progressivement par un processus d'extension facilitant à son tour la montée des magmas qui, soit s'épanchent en surface, sous forme de coulées, soit cristallisent à quelques kilomètres de profondeur en plusieurs venues. Au Chili, l'intrusion des granitoïdes débute au Jurassique inférieur, mais s'active surtout à la fin du Jurassique et au Crétacé, cependant qu'au Pérou le batholite côtier, aligné selon une direction nord-ouest - sud-est sur 2 000 kilomètres, commence à se mettre en place à l'Albien. L'existence de ce grand arc magmatique, dont la mise en place se poursuit à l'heure actuelle, fournit le meilleur argument pour affirmer que l'évolution des Andes est, durant presque toute leur histoire, sous la dépendance du phénomène de subduction.

L'extension crustale est encore plus prononcée dans le bassin crétacé de Magellan qui peut être considéré comme un bassin marginal à substratum en partie océanique comparable à ceux du Pacifique sud-ouest d'aujourd'hui. Dans sa partie sud, en Terre de Feu, où il est le mieux connu, son orientation est est-ouest du fait de la courbure qu'enregistrent les Andes à ce niveau. Il s'appuie au nord sur le socle ancien de Patagonie, et au sud, du côté Pacifique, sur un batholite d'âge jurassique supérieur à crétacé inférieur. Du sud au nord, au Crétacé inférieur, on y rencontre un arc volcanique posé sur le batholite alors émergé puis le bassin, rempli de flysch volcano-clastique reposant sur un complexe ophiolitique dans sa partie sud alors que, dans sa partie nord, installée sur un substratum continental, se sédimentent des argiles.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- François MÉGARD : maître de recherche

Classification

Médias

Autres références

-

ALTIPLANO

- Écrit par Olivier DOLLFUS

- 549 mots

- 3 médias

-

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN , René BLANCHET , Jacques BOURGOIS , Jean-Louis MANSY , Bernard MERCIER DE LÉPINAY , Jean-François STEPHAN , Marc TARDY et Jean-Claude VICENTE

- 24 173 mots

- 23 médias

La chaîne andine stricto sensu (Andes à ophiolites exclues) est une chaîne de socle qui s'étend sur plus de 450 kilomètres de largeur, et dont la direction globale est nord-nord-est - sud-sud-ouest. Son histoire géologique l'apparente plus au bloc sud-américain, dont le socle constitue l'ossature... -

CARAÏBES - L'aire des Caraïbes

- Écrit par Christian GIRAULT

- 5 012 mots

- 8 médias

...massif isolé de la Sierra Nevada de Santa Marta atteint 5 775 mètres d'altitude au pic Cristóbal Colón, à seulement 35 kilomètres de la côte. Au Venezuela, les chaînes andines s'abaissent progressivement et le dernier chaînon, la Cordillera de la Costa, ne culmine plus qu'à 2 765 mètres près de la métropole... -

GLACIERS

- Écrit par François ARBEY et Louis LLIBOUTRY

- 12 995 mots

- 2 médias

Des glaciersde type tropical existent en Colombie, en Équateur, au Pérou et dans la cordillère Royale de Bolivie, avec des lignes d'équilibre vers 5 000 mètres. Au Pérou et en Bolivie, l'humidité vient de l'Amazonie ; une période relativement sèche y correspond à notre été. Dans la cordillère Blanche...

Voir aussi