CHASSEURS-CUEILLEURS (archéologie)

Article modifié le

Division du travail et innovations

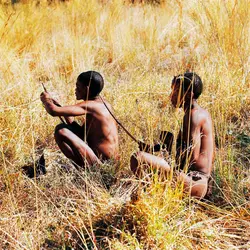

Les mêmes débats portent sur la division sexuelle du travail. Les observations ethnographiques montrent qu’à de très rares exceptions près la chasse est pratiquée par les hommes, et la cueillette par les femmes. Ces dernières, normalement, ne font pas couler le sang, ce que l’anthropologue Alain Testart a mis en relation avec les tabous et interdits portant sur le sang menstruel. Cette répartition est donc en partie culturelle, sinon idéologique, alors même que la chasse, bien plus valorisée, n’apporte en réalité qu’un tiers des besoins en protéine, contre deux tiers pour la cueillette, plus humble et pénible. Cette valorisation a été également le fait des archéologues eux-mêmes. Un colloque tenu en 1966, Man the Hunter (« L’homme chasseur »), a certainement marqué une date dans les débats sur ce sujet, et a suscité par la suite des critiques, appelant également à porter l’attention sur le rôle des femmes dans ces sociétés en général, et dans l’acquisition alimentaire en particulier. Aussi a-t-on invoqué en symétrie Woman the Gatherer (« la femme collectrice »).

En 2020, une étude étatsunienne a cependant avancé qu’un tiers des tombes préhistoriques retrouvées dans les deux Amériques et qui contenaient des objets liés à la chasse étaient en fait des tombes féminines. Il s’agit cependant de statistiques très réduites, puisqu’elles ne portent que sur une trentaine de tombes et que les objets considérés comme liés à la chasse sont pour l’essentiel des « pierres-bannières » qui, pour certains archéologues, servaient à lester les propulseurs destinés à lancer les javelots – une interprétation qui reste fortement contestée.

Dans les dernières dizaines de millénaires,sapiens met au point un certain nombre d’armes de jet, dont l’utilisation varie selon les continents. L’arc semble avoir au moins 20 000 ans, mais n’est pas répandu partout. Le propulseur apparaît à peu près au même moment et permet de multiplier par trois la force du lancer du javelot ; il est attesté également en Amérique et en Australie – ce dernier continent connaissant aussi le boomerang. Citons, à côté du javelot (lancé à la main ou au moyen du propulseur), le harpon ou encore la sarbacane, les chasses pouvant être individuelles ou collectives. Par ailleurs, des fosses servant à piéger le gibier ont été découvertes dans différentes parties du monde, parfois organisées en un « V » vers lequel il était rabattu. La chasse bénéficie aussi de la coopération des chiens, domestiqués à partir des loups il y a 20 000 ans environ, ou même plus tôt, en Eurasie ainsi qu’en Amérique du Nord. Il s’agit là de la première domestication animale connue, avant tout autre type d’élevage.

Si les outils de cueillette sont souvent moins étudiés, ils peuvent être identifiés par les traces d’usure laissées sur les lames de pierre, dans le cas des faucilles par exemple. Des meules de pierre servaient à broyer les plantes, par va-et-vient ou par percussion. Il est à noter que ces instruments seront repris tels quels lorsque l’on passera à l’agriculture. Mais on ne connaît bien que les outils en pierre, en os ou en bois de cervidés. Or l’ethnographie nous montre aussi des outils entièrement fabriqués en bois, comme les boomerangs ou les bâtons à fouir, qui ne laisseront donc, à moins de se trouver en milieu très sec ou très humide, aucune trace archéologique.

Les armes de chasse ont pu être utilisées par les chasseurs-cueilleurs pour la guerre qui, elle aussi, a fait l’objet de débats, tant pour les sociétés préhistoriques que pour les sociétés traditionnelles que rencontra coloniale de l’Occident. De manière cyclique, mais également l'expansion en rapport avec des positions personnelles, les uns ont décrit ces sociétés comme fondamentalement violentes (qu’on pense au célèbre roman de Rosny aîné, La Guerre du feu, publié en 1909), ou au contraire plutôt pacifiques, reprenant à leur compte l’opposition classique entre Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau sur l’homme « à l’état de nature ». Si la violence entre mâles est attestée chez les primates, elle est présente de manière assez minoritaire chez les sapiens du Paléolithique. Dans le djebel Sahaba, au Soudan, les défunts d’une nécropole datée vers 11 000 ans avant notre ère portent néanmoins la trace de conflits répétés, comme à Nataruk au Kenya, vers – 8 000. Mais cette violence ne se généralisera vraiment qu’au Néolithique, quand apparaissent la fortification des villages et la création d’armes ad hoc. Dans les observations ethnographiques, la fréquence de la guerre semble varier suivant les régions et relever souvent de la vendetta, d’autant qu’elle ne met aux prises que quelques dizaines de combattants. En outre, elle se termine en général par des compensations destinées à rétablir la paix. Chez les Aborigènes australiens, où la guerre est endémique, ses causes principales tiennent soit à des vengeances, soit à l’enlèvement de femmes, comme l’Antiquité gréco-romaine en atteste également.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Paul DEMOULE : professeur émérite à l'université Paris-I-Panthéon-Sorbonne et à l'Institut universitaire de France

Classification

Médias

Voir aussi

- RÉGIME ALIMENTAIRE

- EXOGAMIE

- SOCIÉTÉS PRIMITIVES ou PRIMITIFS

- GROUPES, ethnologie

- VÊTEMENT

- JAVELOT, armement

- ARC, armement et sport

- JŌMON CULTURE

- RITES FUNÉRAIRES

- POUVOIR POLITIQUE

- KENYANTHROPUS PLATYOPS

- SÉDENTARISATION

- HOMO FLORESIENSIS ou HOMME DE FLORES

- TOMBE

- SAHLINS MARSHALL (1931-2021)

- DOMINATION, sociologie

- AUSTRALOPITHÈQUES

- ETHNOGRAPHIE

- DIVISION SEXUELLE DU TRAVAIL

- AMÉRINDIENS ou INDIENS D'AMÉRIQUE, Amérique du Nord

- ALIMENTAIRE COMPORTEMENT

- HABITAT PRÉHISTORIQUE

- FEMME, anthropologie

- VIANDE

- ERTEBÖLLIEN

- TRINIL SITE PRÉHISTORIQUE DE, Java