CHINE Cadre naturel

| Capitale | Pékin |

| Langue officielle | Chinois mandarin |

| Population |

1 410 710 000 habitants

(2023) |

| Superficie |

9 562 910 km²

|

Article modifié le

Paysages et espaces chinois

La Chine dispose d'un territoire immense, correspondant à un quinzième des terres émergées de la planète et à un quart de celles de la seule Asie. Sa superficie la place au troisième rang mondial après la Russie et le Canada. La Chine s'étend sur 5 500 kilomètres entre 540 et 180 de latitude nord, et sur 5 000 kilomètres d'est en ouest. La distance entre Pékin et Canton est équivalente à celle qui sépare Oslo de Marseille, et la distance entre Urumqi et Shanghai à celle qui existe entre Paris et Kazan, aux franges occidentales de l'Oural. Quatre heures de décalage distinguent le plateau du Pamir, en Asie centrale, de l'Oussouri, qui sert de frontière entre la Chine et la région orientale de l'Extrême-Orient russe. La Chine est ainsi un pays-continent semblable, dans ses proportions, à l'Europe « de l'Atlantique à l'Oural ».

La République populaire de Chine est par ailleurs au cœur géographique de l'Asie, au carrefour de l'Asie maritime, celle de la mousson, des fortes densités et des cultures intensives, et de l'Asie continentale, celle des hautes terres, des déserts, des peuples éleveurs et nomades.

Sa façade maritime est considérable. Avec une longueur de 18 000 kilomètres, elle donne sur le golfe de Bohai, une mer quasi fermée par les péninsules du Liaodong et du Shandong, sur la mer Jaune et sur les mers de Chine orientale et méridionale. Les trois premières mers ont une structure de plate-forme continentale, et possèdent des richesses halieutiques et pétrolifères. La mer de Chine méridionale est plus profonde et correspond à un bassin pélagique, où une sédimentation organogène prédomine. Les eaux territoriales de la Chine comptent 5 000 îles, dont 85 % sont situées entre la baie de Hangzhou et la frontière chinoise avec le Vietnam. Parmi ces îles, les deux plus importantes sont Taïwan, avec une superficie de 36 000 km2, et Hainan, avec 34 000 km2. Une pente continentale très abrupte plonge ensuite, à l'est de Taïwan, à plus de 4 000 mètres de profondeur dans l'océan Pacifique.

Le littoral de la Chine fait face au Japon, aux Philippines, à la Malaisie et à Brunei. Il est au départ de routes maritimes traditionnelles vers l'Asie du Sud-Est puis, via le détroit de Malacca, vers l'océan Indien, le Moyen-Orient et l'Europe ; mais aussi vers le Japon, l'océan Pacifique et les rives des Amériques.

Les frontières de la République populaire sont longues de 20 000 kilomètres, de l'embouchure du Yalu, qui correspond à la frontière sino-coréenne au nord-est, à celle du Beilun, qui sert de frontière sino-vietnamienne au sud-ouest. Les pays limitrophes sont la Corée du Nord, la Russie, la Mongolie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde, le Népal, le Bhoutan, la Birmanie, le Laos et le Vietnam.

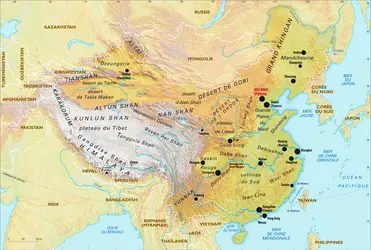

La topographie

Dans ses délimitations territoriales actuelles, la Chine possède parmi les terres les plus hautes du monde. Le relief est aux dimensions de cet immense pays : 19 % du territoire se situe à une altitude supérieure à 5 000 mètres ; 37 % à plus de 2 000 mètres ; 35 % à moins de 1 000 mètres ; et 16 % à moins de 500 mètres. Une pente d'orientation générale d'ouest en est se compose de fortes dénivellations et de trois paliers principaux, avec tous une pente douce à l'ouest et abrupte à l'est.

Le premier palier topographique a une altitude supérieure à 2 000 mètres. Il comprend le plateau tibétain (région autonome du Tibet, province du Qinghai, secteur occidental de la province du Sichuan), soit un quart du territoire de la République populaire, à des altitudes variant entre 4 000 et 5 000 mètres, et les très hautes montagnes qui l'entourent. Au sud se trouvent l'Himalaya, culminant avec le mont Everest à 8 848 mètres au niveau de la frontière sino-népalaise, et le Transhimalaya, entre lesquels s'étend la haute vallée du Brahmapoutre, entre 3 000 et 4 000 mètres d'altitude. Le plateau tibétain est bordé au nord par la chaîne montagneuse des Kunlun à 7 000 mètres d'altitude, où se trouvent les sources du fleuve Jaune (ou Huanghe) et du Yangzi. À l'est du plateau, les Hengduan, entre 4 000 et 6 000 mètres d'altitude, sont des alignements montagneux d'orientation globalement nord-sud, que traversent les cours supérieurs du Yangzi vers la Chine orientale, du Mékong vers la péninsule indochinoise et de la Salouen vers la Birmanie.

Le second palier topographique se situe entre 1 000 et 2 000 mètres d'altitude. Il se compose de plateaux et de grands bassins. Il s'étend du rebord du plateau tibétain jusqu'au Grand Xing'an au nord-est de la Chine.

La région autonome du Xinjiang, la partie orientale de l'Asie centrale, d'une superficie de 1 600 000 km2, est composée de deux grands bassins, entre 800 et 1 300 mètres d'altitude, qui sont séparés par les Tianshan d'orientation ouest-est, entre 3 000 et 5 000 mètres. Il s'agit : du bassin du Tarim, situé entre les Kunlun et les Tianshan, avec le désert du Taklamakan, d'une superficie de 331 000 km2, et que bordent, au sud et au nord, les routes terrestres de la soie ; et de la dépression de la Dzoungarie, entre les Tianshan et l'axe montagneux septentrional de l'Altaï, qui s'élève à 3 000 mètres. Le Xinjiang est fermé à l'ouest par le Pamir, et à l'est par la fosse de Turfan, qui descend jusqu'à 154 mètres au-dessous du niveau de la mer.

La partie chinoise du plateau mongol, entre 1 000 et 2 000 mètres, s'étend sur 1 000 000 km2. Son rebord oriental est constitué par la chaîne montagneuse du Grand Xing'an, entre 1 500 et 2 000 mètres d'altitude, un horst qui surplombe la plaine d'effondrement mandchoue. Au sud, les « plateaux de lœss » forment un ensemble tabulaire d'une superficie de 400 000 km2, recouvert d'une très épaisse couche – parfois plusieurs dizaines de mètres – de lœss, des dépôts pulvérulents d'origine éolienne mêlant quartz, argile et calcaire. Leur altitude varie entre 1 000 et 1 500 mètres, et le fleuve Jaune les traverse dans son cours moyen.

Le bassin du Sichuan, appelé autrefois le « Bassin rouge », sur 200 000 km2, a des altitudes qui oscillent entre 400 et 800 mètres. Le Yangzi le parcourt au sud, débouchant des Hengduan, avant d'aborder la région des Trois Gorges. Enfin, le Sud-Ouest chinois est composé des plateaux du Yunnan et du Guizhou sur 300 000 km2, avec des altitudes entre 800 et 2 000 mètres, et des reliefs très dégradés à l'origine de célèbres formes karstiques.

Le troisième palier topographique couvre pas moins de 3 000 000 km2. Il se compose de plaines encadrées par de moyennes montagnes et des collines, mais de très inégales superficies. Deux ensembles se distinguent, au nord et au sud d'une ligne qui va des Qinling à la baie de Hangzhou.

Au nord de cette ligne, des chaînes montagneuses et collinéennes d'orientation nord-est - sud-ouest dominent des plaines immenses. La plaine du Nord-Est, entre les axes du Grand Xing'an et du Changbaishan, s'étend sur 350 000 km2. Elle est constituée de deux plaines : celle de la Soungari, qui gagne le nord, et celle du Liaohe, qui va vers le sud. La plaine de Chine du Nord, avec 300 000 km2, comprend l'embouchure du fleuve Jaune et de la Huai. Enfin, les superficies des moyenne et basse vallées du Yangzi sont respectivement de 200 000 et 150 000 km2. Les côtes sont ici généralement basses et sableuses, seulement interrompues par des horsts correspondant aux péninsules du Liaodong et du Shandong.

Au sud de la ligne qui va des Qinling à la baie de Hangzhou, la topographie est beaucoup plus perturbée. Elle est dominée par des axes d'orientation nord-est - sud-ouest, eux-mêmes recoupés par l'axe ouest-est des Nanling, une chaîne montagneuse qui s'élève à 1 000 mètres. Cet ensemble est ainsi composé de vallées et de plaines de faibles superficies, enserrées par des collines (200-500 m), et de moyennes montagnes (1 000-1 200 m). À l'embouchure du Xijiang, la superficie du delta de la rivière des Perles (ou Zhujiang) n'excède pas, d'un point de vue géomorphologique, 12 000 km2. Les côtes au sud de la baie de Hangzhou sont, en revanche, rocheuses et très découpées, avec des rias ; on compte au large plus de 4 000 îles ou îlots.

Le climat

En raison de la distance qui sépare le nord du sud chinois, l'angle d'incidence du soleil et la longueur des journées varient beaucoup sur le territoire. Près de Mohe, dans la province du Heilongjiang, le jour le plus long de l'année compte dix-sept heures et le plus court dix heures. L'île de Hainan enregistre une différence de deux heures seulement, avec treize et onze heures. Une large gamme de climats s'étagent, en outre, suivant l'étendue latitudinale de la Chine ; en partant du Nord-Est, on trouve une zone tempérée froide, une zone tempérée, une zone tempérée chaude, puis une zone subtropicale, une zone équatoriale : 30 % du territoire chinois connaissent un climat tempéré chaud et subtropical, 3 % un climat équatorial.

À l'échelle de la Chine, les forts contrastes topographiques se compliquent d'une double opposition : humide-aride et chaud-froid. La mousson joue un rôle primordial et rythme l'année en Chine orientale. Mais elle ne peut pénétrer la partie occidentale du pays en raison des hauts reliefs qui l'arrêtent sur le rebord méridional du plateau tibétain et, ensuite, de la profondeur de ce même plateau puis de l'Asie centrale. D'est en ouest se succèdent des zones humides (sur 30 % du territoire), semi-humides, semi-arides et arides. Deux Chine, l'une humide, l'autre aride, se distinguent ainsi.

La Chine orientale, qui va du Liaoning à Hainan, enregistre des précipitations supérieures à 450 millimètres par an. Il s'agit de plaines alluviales encadrées par des collines ou de petites et moyennes montagnes, avec des forêts secondaires, et où débouchent les grands fleuves chinois, le fleuve Jaune, le Yangzi et le Xijiang. Les terres y sont densément peuplées, depuis longtemps aménagées et mises en culture. Les travaux hydrauliques ont permis de tirer au mieux parti des irrégularités hydriques : endiguement des fleuves, création de canaux comme le Grand Canal dès le viie siècle, irrigation des champs cultivés, drainage des eaux surabondantes. Les grandes concentrations urbaines se trouvent ici, au cœur des grandes plaines, comme Pékin, ou le long du littoral, comme Tianjin, Shanghai ou Hong Kong.

Deux sous-ensembles peuvent toutefois être distingués avec comme limite – de nouveau – les Qinling, qui correspondent à l'isotherme de 0 0C en janvier et enregistrent entre 750 et 800 millimètres de précipitations par an.

Au nord, les précipitations sont globalement inférieures à 1 000 millimètres par an. La traditionnelle Chine du blé, du gaoliang – une variété de sorgho – et du soja y déploie de vastes paysages plans, dépouillés et monotones, aux hivers rigoureux, froids et secs, en raison de la descente de l'anticyclone sibérien. L'été y est torride et arrosé. Nenjiang, dans la province du Heilongjiang, enregistre en moyenne une température de 31,7 0C au-dessous de zéro en janvier – avec un minimum historique de 47,3 0C – et de 20,4 0C en juillet ; et Pékin une température de 10,1 0C au-dessous de zéro en janvier et de 26 0C en juillet. La température peut alors monter à plus de 40 0C.

Aujourd'hui, l'urbanisation, l'industrialisation et l'extension de cultures fortement demandeuses en eau, comme le maïs, posent un grave problème hydrique à la région pékinoise. Une trop forte sollicitation des sources souterraines par des motopompes a provoqué un déficit durable en eau et le gouvernement central a lancé la construction de deux canaux de dérivation des eaux du Yangzi vers le Nord de la Chine pour répondre à ces nouveaux défis. L'ouvrage de dérivation le plus oriental réutilise le Grand Canal impérial.

Au sud, la Chine des rizières, des mûriers et des théiers offre des terres d'intenses cultures, et des paysages plus verdoyants, avec des lacs et des étangs à poissons. Ces régions peuvent recevoir plus de 1 500 millimètres de précipitations annuelles, à Hainan, dans les provinces du Guangdong et du Fujian, et à Taïwan. Le maximum pluviométrique a lieu en mai-juin avec le début de la saison des pluies, qui se termine en octobre, et les typhons frappent ces terres tropicales jusqu'en août. Il n'est pas rare de voir, en juillet ou en août, Hong Kong paralysé pendant plusieurs heures par le passage d'un cyclone. En revanche, dans cette partie méridionale de la Chine, les écarts sont moins rudes. Les températures moyennes enregistrées à Shanghai sont de 2,7 0C en janvier et 25 0C en juillet, avec un maximum pluviométrique de 175 millimètres en juin correspondant aux « pluies des prunes » ; et à Canton de 9,3 0C en janvier et 28,3 0C en juillet, avec un maximum pluviométrique de près de 275 millimètres en mai-juin.

La Chine occidentale est moins arrosée et enregistre des précipitations annuelles inférieures à 250 millimètres. Il s'agit du haut Tibet, du Xinjiang, de la Mongolie occidentale et de l'Ordos, le plateau enclos dans la boucle du fleuve Jaune et qui correspond en grande partie aux terres de lœss. Ici, des paysages de déserts de pierre ou de sable dunaire prédominent sur 1 000 000 km2, relayés à l'est par des déserts steppiques. Les cours d'eau sont alimentés par de hautes montagnes et la distribution des hommes est géographiquement ponctuelle, au niveau d'oasis et des périmètres irrigués qui les prolongent.

Enfin, une diagonale semi-aride, située entre les isohyètes annuelles de 250 et 450 millimètres, comprend la Mongolie méridionale, le Qinghai et la partie orientale du Tibet. Ses paysages sont composés de prairies naturelles et de terres d'élevage puis, plus à l'ouest, de steppes herbeuses et de pelouse alpine.

Environnement, flore et faune

À son étendue et à la grande variété de ses conditions naturelles, la Chine doit la très grande richesse de sa flore et de sa faune. On estime à 30 000 le nombre d'espèces de plantes et à 2 500 celui des espèces d'arbres. Mais, depuis les débuts du régime communiste et de sa politique d'industrialisation du pays dès les années 1950, cet héritage naturel a été mis à mal et bon nombre de paysages chinois ont été recomposés.

On peut considérer que les moments forts de cette dégradation environnementale sont : le volontarisme maoïste du Grand Bond en avant entre 1958 et 1961, qui s'est accompagné d'une multiplication des hauts-fourneaux dans les campagnes ; et surtout l'actuelle période de « réformes et d'ouverture » lancée en 1978, et redynamisée après 1992 par une urbanisation accélérée, la mise en place explicite d'une économie de marché et d'un productivisme tous azimuts en lien avec l'intégration à l'économie mondiale. La construction du barrage des Trois Gorges est devenue le symbole d'une Chine qui passe outre aux équilibres naturels pour asseoir son développement national.

Les politiques de reboisement entendent certes limiter les dégâts des grands vents et l'érosion des sols, et les réserves naturelles se multiplient, notamment dans le Sud-Ouest chinois. Mais la pollution des eaux, des sols et de l'air ne cesse de s'aggraver en raison des rejets des industries et des villes qui restent sous-équipées en stations d'épuration, et elle se transforme en une véritable catastrophe écologique.

La plante chinoise la plus emblématique est, à l'évidence, le bambou, dont il existe 300 espèces différentes. Il est destiné aussi bien à l'alimentation qu'à la construction, et se développe essentiellement dans les régions tropicales humides de la Chine du Sud. Une de ses variétés, présente uniquement dans la province du Sichuan, permet de nourrir les pandas chinois. L'azalée, la fleur de lotus, le gingko ou le magnolia sont également des plantes endémiques.

Nombre d'espèces animales sont protégées en Chine, mais elles sont toujours victimes de chasses illégales et font l'objet de trafics, négociés le cas échéant avec les autorités policières locales. Le monde animal chinois est en effet riche d'exotisme pour les Occidentaux, jusqu'à une gastronomie restée très déroutante. Il est possible, en Chine méridionale, de manger du serpent, du ver à soie grillé, des cafards d'eau, du rat, du chien... et de boire de l'alcool blanc dans lequel un serpent a mariné.

Parmi les animaux rares et propres à la Chine, le grand panda, symbole national, est accompagné du dauphin du Yangzi ou de l'alligator chinois. Mais ces derniers sont des espèces désormais menacées par les conséquences du barrage des Trois Gorges et par l'aménagement du Yangzi. La circulation animale est en effet devenue impossible entre l'amont et l'aval de l'ouvrage hydraulique, l'amélioration de la navigabilité fluviale augmente le trafic des bateaux et les écosystèmes locaux subissent une perturbation globale.

Les montagnes à l'ouest du pays abritent des yacks sauvages, des moutons argali ; celles de l'extrême Nord-Est, des élans, des ours et des tigres. Le sud du Yunnan dispose certainement de la faune la plus riche et la plus exotique (perroquets, singes).

La distribution des hommes

L'organisation de l'espace chinois à petite et moyenne échelle combine les contraintes topographiques et climatiques du pays à des principes civilisationnels très anciens de distribution des hommes. Le relief, et en l'occurrence la pente, joue un rôle décisif dans la répartition des populations et de leurs activités. Trois logiques dans la distribution des hommes peuvent être distinguées.

Dans les grandes plaines littorales, les deltas et les vastes bassins le long du Yangzi, comme celui du Hunan et celui du Sichuan, les populations se répartissent en nappes humaines, avec de très fortes densités, une utilisation minutieuse d'un parcellaire agricole soumis à plusieurs récoltes annuelles, et des concentrations urbaines allant de la grande métropole portuaire à la région urbaine imbriquant étroitement villes et campagnes.

En Chine intérieure et dans le sud du pays, la distribution est plus complexe en raison de la faible superficie des fonds de vallée. Par ailleurs, la Chine méridionale a été une terre de conquête pour les Han au cours du premier millénaire après J.-C., et ceux-ci ont refoulé les populations autochtones dans les collines et les montagnes avoisinantes. D'où une distribution traditionnelle des populations dont le schéma pourrait être le suivant : les fonds de vallée sont occupés par les Han, ils sont densément peuplés, mis en culture – en riz le plus souvent –, concentrant les activités, les pôles urbains et les axes de transports ; sur les pentes, des populations moins nombreuses et plus éparses relèvent d'identités non han, elles ont moins intensément mis en valeur les terres et sont moins bien intégrées à l'économie régionale. Dans ce dernier cas, un dégradé altitudinal peut aussi distinguer à la fois les nationalités minoritaires et les niveaux de développement.

La troisième logique de répartition des hommes tient aux conditions extrêmes de l'Ouest chinois. Des altitudes trop élevées, les rigueurs du froid sur le plateau tibétain, et surtout les points d'eau très épars en Asie centrale distribuent les hommes suivant une logique d'archipel et d'oasis.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Guy MENNESSIER : professeur titulaire de la faculté des sciences de l'université de Picardie

- Thierry SANJUAN : professeur de géographie à l'université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne

- Pierre TROLLIET : professeur des Universités, Institut national des langues et civilisations orientales

Classification

Médias

Voir aussi

- INTENSIVE CULTURE

- MINORITÉS

- BAMBOU

- EAU, agriculture

- MONGOLIE-INTÉRIEURE ou NEIMENGGU ou NEI-MONG-KOU RÉGION AUTONOME DE

- BASSIN ROUGE

- CLIMATS

- OROGENÈSE

- TARIM BASSIN DU

- TAKLA MAKAN

- TOURFAN BASSIN DE

- CHINE, géographie

- PLATE-FORME, géologie

- SINIEN

- SONGHUAJIANG [SONG-HOUA-KIANG] ou SOUNGARI

- CHINE MINORITÉS ETHNIQUES EN

- LIAOHE [LEAO-HO]

- KUNLUN CHAÎNE DES ou KUNLUNSHAN [K'OUEN-LOUEN-CHAN]

- CHINE, droit et institutions

- CHINE MÉRIDIONALE MER DE

- ANIMAUX SAUVAGES EXPLOITATION DES