- 1. De la fin du Néolithique à l'âge du bronze

- 2. Les Zhou occidentaux et l'époque Chunqiu (XIe-VIe s. av. J.-C.)

- 3. Les Royaumes combattants (Ve-IIIe s. av. J.-C.)

- 4. Les Qin (221-206 av. J.-C.)

- 5. Les Han (206 av. J.-C.-220 apr. J.-C.)

- 6. Les Trois Royaumes et la division de la Chine entre Nord et Sud (220-589)

- 7. Les Sui (581-618) et les Tang (618-907)

- 8. Les Cinq Dynasties (907-960), les Song du Nord (960-1126) et les Song du Sud (1127-1279)

- 9. Les empires barbares de la Chine du Nord du Xe au XIIIe siècle

- 10. Le joug mongol (1279-1368)

- 11. Les Ming (1368-1644)

- 12. La dynastie sino-mandchoue des Qing (1644-1911)

- 13. La fin de l'isolement (1840-1885)

- 14. L'effort de modernisation (1885-1919)

- 15. Les débuts du communisme chinois (1919-1949)

- 16. Bibliographie

CHINE Histoire jusqu'en 1949

Article modifié le

Les Sui (581-618) et les Tang (618-907)

Continuité sous les Sui et les Tang jusqu'au milieu du VIIIe siècle

La période qui s'étend de la fin du vie siècle au xe siècle se divise assez nettement en deux parties. Les empires des Sui et des Tang, jusqu'au milieu du viiie siècle, sont comme le prolongement de celui des Zhou du Nord. La continuité est évidente dans les institutions, les formes politiques, l'importance politique et stratégique de la vallée de la Wei, la composition des classes dirigeantes. Le pouvoir central a pour soutien une aristocratie d'origine et de tradition militaires qui s'est maintenue au pouvoir du début duvie siècle au milieu duviiie siècle. Le pouvoir central, établi à Chang'an, restera préoccupé d'expansion militaire vers la zone des steppes et les oasis d'Asie centrale. Après le milieu duviiie siècle au contraire, le monde chinois s'achemine, à travers une période de troubles qui amènera un morcellement du pouvoir, vers un nouveau type d'empire, dont la période la plus florissante se situera auxie siècle, sous la dynastie des Song.

La réunification de la Chine, portée traditionnellement au crédit des Sui, n'est qu'en partie leur œuvre, puisque le Sichuan avait été réuni à l'empire des Wei occidentaux dès 553 et que les Zhou du Nord avaient réunifié toute la Chine du Nord en 577. Il demeure qu'une œuvre administrative et économique très importante fut accomplie par les Sui après leur conquête des Chen en 589 et servit ainsi de base au grand Empire chinois centralisé des viie et viiie siècles. C'est un ensemble impressionnant de grands travaux : construction d'un grand canal qui permettra pour la première fois d'approvisionner la Chine du Henan et du Shǎnxi (et surtout la région déficitaire de la vallée de la Wei où se trouve la capitale) en riz et en autres produits du bas Yangzi (région dont l'importance économique commence à s'affirmer depuis la fin du ve siècle) ; érection de greniers gigantesques dans la vallée de la Wei et dans le nord-ouest du Henan ; construction de deux nouvelles capitales à Chang'an et à Luoyang suivant des plans grandioses ; œuvre administrative et législative qui sera poursuivie au début des Tang (organisation de milices de recrutement local, système de répartition viagère des terres cultivées, code pénal, etc.) ; développement des élevages de chevaux (il y aura 700 000 chevaux dans les élevages d'État au milieu du viie siècle).

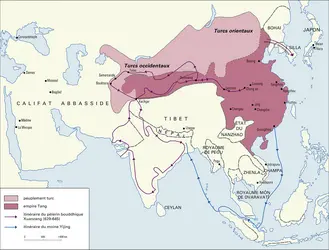

À l'époque des Sui, entre 589 et 618, et au début de celle des Tang se situe donc une période d'un quart de siècle au cours de laquelle furent jetées les bases politiques, militaires, administratives et économiques qui allaient permettre la grande expansion de la Chine en Asie, au cours des viie et viiie siècles. Aussi bien le passage des Sui aux Tang ne marque-t-il pas de changement radical et doit-il être considéré comme un accident sans graves conséquences. En 615, après une défaite subie par les armées chinoises en Corée, les Turcs orientaux attaquent en Chine du Nord ; pendant quelque temps même, l'empereur est retenu prisonnier. À ces difficultés militaires s'ajoutent l'effet d'inondations au Shandong occidental, le mécontentement d'une paysannerie dont depuis une vingtaine d'années l'État exige de trop lourds sacrifices et, pour finir, la rébellion d'une famille noble du Shānxi alliée à la famille régnante des Yang et au Khan des Turcs. LiYuan et son fils Li Shimin, les deux premiers empereurs de la dynastie des Tang, occupent Chang'an en 617 et réussissent à s'imposer de façon définitive en 622. Une grande victoire des armées des Tang en 629-630 écarte presque entièrement les menaces de la steppe, constantes depuis la formation du vaste empire nomade créé par les Turcs au milieu du vie siècle. De plus, elle ouvre le territoire des Ordos et la Mongolie méridionale au contrôle chinois. C'est à partir de ce moment que les offensives chinoises dirigées contre les Turcs de l'Altaï permettront aux Tang de pénétrer par la route des oasis jusqu'à la région des Pamirs, en Transoxiane, en Afghanistan et dans l'Inde du Nord-Ouest. Cette poussée vers l'ouest s'accompagne d'un effort pour refouler les Tibétains qui cherchent à s'étendre au Gansu, au Qinghai et au Xinjiang. D'autre part, la Chine des Sui et des Tang s'implante solidement dans le Nord-Est en se soumettant les populations turco-mongoles et toungouses de la Mongolie orientale et de la Mandchourie, mais elle ne parvient pas à s'imposer en Corée où ont lieu des expéditions malheureuses entre 589 et 614, puis en 658 et 659. Empires tournés vers l'Asie centrale, les Sui et les Tang ne négligent pas pour autant les régions du Sud où la colonisation chinoise fait de sensibles progrès, mais la politique d'expansion maritime qu'avait projetée le second et dernier empereur des Sui est abandonnée par les Tang.

Les grandes familles nobles originaires de la vallée de la Wei, qui détenaient les plus hautes fonctions au début de la dynastie des Tang, constituaient le meilleur soutien du pouvoir impérial. Mais leur puissance commence à être menacée dès la fin du viie siècle, à la suite de l'usurpation de l'impératrice Wu Zetian qui s'assure la direction de l'État à partir de 681 et fonde la nouvelle dynastie des Zhou (690-704) ; cette période se trouve englobée dans celle des Tang par l'histoire traditionnelle. Après avoir éliminé la famille régnante et transféré sa capitale à Luoyang, Wu Zetian cherche à s'appuyer sur une nouvelle classe d'administrateurs, celle que constituent des fonctionnaires recrutés par concours et originaires de la Chine orientale ou du bas Yangzi. Sous son règne, les concours de recrutement commencent à assurer une fonction importante dans les systèmes politiques chinois, alors que depuis les Han les examens n'avaient joué qu'un rôle secondaire pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires.

Après le retour au pouvoir de la dynastie légitime au début du viiie siècle, la vieille aristocratie de la Chine du Nord-Ouest entrera en conflit avec la nouvelle classe de fonctionnaires issue des concours. Mais une autre évolution, plus grave pour les destins de la dynastie, se produit au cours de la première moitié du viiie siècle. Elle intéresse les armées. Alors qu'au viie siècle le pouvoir central avait pris grand soin de contrôler la puissance des généraux, fractionnant les unités et n'accordant de commandements que pour le temps des campagnes, au cours du règne de Xuanzong (712-756), de grandes armées indépendantes tendent à se constituer dans les régions frontalières. Cette évolution aboutira à l'une des crises les plus graves de l'histoire.

La deuxième partie de l'époque des Tang

La rébellion militaire qui se déclare à la fin de 755 dans la région de l'actuel Pékin est menée par un général, métis de Sogdien et de Turque, du nom d' An Lushan. Les armées rebelles s'emparent des deux capitales, Luoyang et Chang'an, au début de 756, et obligent l'empereur à se réfugier au Sichuan. L'Empire des Tang ne survivra que grâce aux troupes étrangères, celles des Ouïgours, Turcs sédentarisés du Nord-Ouest, et des Tibétains. Les conséquences de cette rébellion, qui dure de 755 à 763, seront graves : perte des élevages de chevaux du Gansu, coupure des routes d'Asie centrale occupées par les Tibétains, les Ouïgours et les Arabes, installation au Yunnan du puissant royaume tibéto-birman du Nanzhao, affaiblissement du pouvoir central qui devra sacrifier une part de plus en plus grande de son autorité dans les provinces au bon vouloir de « commissaires impériaux » préposés au commandement de régions étendues.

Cependant, la rébellion est suivie d'un effort remarquable de redressement qui se traduit par la réorganisation du système fiscal, le développement du monopole du sel qui favorise l'essor des grands marchands de Yangzhou dans le bas Yangzi et le renforcement des armées du Palais. La transformation la plus riche de conséquences à long terme consiste dans l'adoption, en 780, d'un véritable impôt foncier qui porte sur l'étendue et la valeur des terres cultivées et remplace les droits du pouvoir politique sur les individus et leur travail ; ce système avait obligé l'État à répartir les terres en fonction des travailleurs et à limiter les domaines privés pendant toute la période qui s'étend de la fondation de l'Empire au viiie siècle. Les migrations d'agriculteurs des provinces du Nord et la formation de domaines privés avaient rendu en effet de plus en plus difficile, depuis le début du viiie siècle, le contrôle très minutieux qu'exigeait le système des répartitions de terres. Les rébellions de « commissaires impériaux » qui se multiplient au ixe siècle provoquent d'autre part des changements profonds dans l'organisation des armées et dans la composition des classes dirigeantes : au lieu des armées de conscrits – qui avaient été la règle depuis les Qin et les Han – se constituent des armées de mercenaires dans les commanderies militaires indépendantes du pouvoir central ; d'autre part, l'ancienne aristocratie issue des empires établis à Chang'an depuis le vie siècle ainsi que la classe des hauts fonctionnaires lettrés recrutés par concours aux viie et viiie siècles y sont complètement éliminées, tandis que le pouvoir passe à des hommes nouveaux venus des couches inférieures de la société.

La vie intellectuelle

L'expansion chinoise sous les Tang a pour effet un développement sans précédent des relations entre l'Asie orientale et les autres régions du continent : Asie centrale, Iran et Inde, pays de l'Asie du Sud-Est. Aux viie-viiie siècles, Chang'an est une ville cosmopolite où se coudoient Syriens, Arabes, Iraniens, Sogdiens, Turcs, Coréens, envoyés des royaumes de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est. Les cultes étrangers sont non seulement tolérés mais reconnus officiellement. Dans les villes du Nord-Ouest et à Luoyang, christianisme nestorien, mazdéisme, manichéisme sont pratiqués par des hommes originaires de Transoxiane, des Iraniens et des Ouïgours, tandis que l'islam est représenté à Canton par différentes sectes musulmanes. Mais c'est surtout le bouddhisme qui connaît à cette époque un essor remarquable, car la Chine des Tang est en relation avec tous les pays bouddhisés de l'Asie. Traductions, travaux d'exégèse bouddhique, histoires et bibliographies du bouddhisme, pèlerinages, peinture religieuse, littérature populaire, constructions de monastères, importance des communautés et des sectes témoignent de la très grande vitalité du bouddhisme sous les Tang.

La réunification de la Chine et la mise en place d'une puissante bureaucratie au début des Tang incitent à la compilation de nombreuses histoires officielles sur la période de division entre Nord et Sud (de la fin du iiie siècle à la fin du vie). Elles sont rédigées par des équipes d'historiographes et le caractère mécanique de ces compilations ne tarde pas à provoquer, par réaction, une réflexion sur les problèmes de l'histoire chez des hommes comme Liu Zhiji (661-721) et son fils Liu Zhi, auteur d'une histoire des institutions politiques en 740. Le système des concours de recrutement provoque, d'autre part, l'apparition d'encyclopédies de tous genres et l'essor de la poésie. Les viie-ixe siècles sont l'âge d'or de la poésie classique avec de très célèbres poètes tels que Li Bo (701-762) et son contemporain Wang Wei, Du Fu (712-770) dans la première moitié du viiie siècle, Bo Juyi (772-846) et Li Shangyin (812-858) au ixe siècle.

Les progrès en Chine du Nord des populations de montagnards et de nomades sinisés et le déclin de l'influence chinoise à l'extérieur, à partir de la rébellion d'An Lushan (755-763), ont pour contrecoup une réaction nationale de xénophobie et de retour aux sources anciennes de la tradition classique, dans le domaine de la pensée et du style écrit avec Han Yu (768-824) et Liu Zongyuan (773-819), fondateurs du mouvement dit du « style antique » (guwen). Cette réaction, qui contribuera à la formation du « néo- confucianisme » des xie-xiie siècles, a pour effets plus immédiats une proscription de tous les cultes étrangers au cours des années 843-845. Malgré sa puissance, le bouddhisme a beaucoup à souffrir de cette répression au cours de laquelle les biens de l'Église sont confisqués par l'État, et les communautés dispersées.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean CHESNEAUX : professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de Paris, directeur d'études à l'École pratique des hautes études

- Jacques GERNET : professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Institut

Classification

Médias

Voir aussi

- PARTIS COMMUNISTES

- AGRAIRES RÉFORMES

- SINO-SOVIÉTIQUES HISTOIRE DES RELATIONS

- BOUDDHIQUE ART

- CHINOISE LITTÉRATURE

- XYLOGRAPHIE

- VOYAGEURS AU MOYEN ÂGE

- PCC (Parti communiste chinois)

- SHANG SÉPULTURES

- TANG [T'ANG] LES (618-907)

- ROYAUMES COMBATTANTS (Ve-IIIe s. av. J.-C.)

- WEI, rivière

- ZHOU OCCIDENTAUX ou XI ZHOU [SI TCHEOU] dynastie chinoise (1111 av. J.-C. ou 1050-771 av. J.-C.)

- ZHOU ORIENTAUX ou DONG ZHOU [TONG TCHEOU], dynastie chinoise (770-256 av. J.-C.)

- SONG, royaume chinois (Ve-IIIe s. av. J.-C.)

- CHU [TCH'OU] ROYAUME DE

- QIN [TS'IN], royaume

- ZHAO [TCHAO] ROYAUME (Ve s. av. J.-C.)

- WEI, royaumes et dynasties chinois

- YAN ROYAUME (Ve s. av. J.-C.)

- QIN [TS'IN] LES (221-206 av. J.-C.)

- WU, royaume chinois (222-280)

- RÉVOLUTION RÉPUBLICAINE CHINOISE (1911)

- RÉVOLUTION COMMUNISTE CHINOISE (1919-1949)

- HAN ROYAUME (453-230 av. J.-C.)

- FONCTIONNAIRES-LETTRÉS, Chine ancienne

- JONQUE

- LIAO [LEAO], empire

- LU [LOU] ROYAUME DE

- JIN ou KIN, dynastie de la Chine du Nord (1115-1234)

- LAMAÏSME

- LIN ZEXU [LIN TSÖ-SIU] (1785-1850)

- HONG XIUQUAN [HONG SIEOU-TS'IUAN] (1813-1864)

- NIAN [NIEN] LES (1853-1868)

- FRANCO-CHINOISE GUERRE (1884)

- FLEUVES CIVILISATIONS DES GRANDS

- GENGIS-KHAN TEMÜDJIN, grand-khan des Mongols (1155 ou 1167-1227)

- GENGISKHANIDES LES

- TRAITÉS INÉGAUX

- YANGWU [YANG-WOU]

- SINO-JAPONAISE PREMIÈRE GUERRE (1894-1895)

- TONGMENGHUI [T'ONG-MONG-HOUEI]

- OPIUM GUERRES DE L' (1838-1842 et 1856-1860)

- QUATRE MAI MOUVEMENT DU (1919)

- SINO-JAPONAISE SECONDE GUERRE (1937-1945)

- XI-XIA [SI-HIA] LES

- YONGLE [YONG-LÖ], empereur de Chine (1403-1424)

- ZHANG JUZHENG [TCHANG KIU-TCHENG] (1525-1582)

- SHU HAN [CHOU HAN], royaume chinois (221-263)

- CATHAY

- DZOUNGARS ou DJOUNGARES ou JÜNGAR

- CONCESSIONS ÉTRANGÈRES

- CANONNIÈRE POLITIQUE DE LA

- COMPRADOR

- BOXERS ou BOXEURS LES

- QI [TS'I], royaume

- PAYSANNES RÉVOLTES

- GU YANWU [KOU YEN-WOU] (1613-1682)

- CONFUCIUS, chin. KONGFUZI ou KONGZI (env. 551-env. 479 av. J.-C.)

- CHINOIS THÉÂTRE

- COMMERCE, histoire

- ÉCONOMIE MÉDIÉVALE

- LI YUAN ou GAOZU (566-635) empereur de Chine (618-626)

- FONTE

- KOMINTERN ou TROISIÈME INTERNATIONALE ou INTERNATIONALE COMMUNISTE

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1801 à 1914

- ÉCONOMIE ANTIQUE

- CHINE, histoire : des origines à la fondation de l'Empire (221 av. J.-C.)

- CHINE, histoire : l'Empire, des Qin aux Yuan (1280)

- CHINE, histoire : l'Empire, des Yuan à la Révolution de 1911

- ISLAM EN CHINE

- DÉMOGRAPHIE HISTORIQUE, Chine

- IMPRIMERIE EN CHINE, histoire

- NÉOCONFUCIANISME ou DAOXUE

- GUOMINDANG (GMD) ou KUOMINTANG ou KOUO-MIN-TANG (KMT)

- JAPON, histoire, de 1192 à 1603

- JAPON, histoire, de l'ère Meiji à 1946

- PAYSAN CONDITION DU

- IDÉOGRAMME

- ANNALISTIQUE LITTÉRATURE

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1801 à 1914

- CHINE, préhistoire

- ANYANG, site archéologique

- POÉSIE CHINOISE

- BOUDDHISME CHINOIS

- CHINOISE PENSÉE

- CHINE, histoire : de la Révolution de 1911 à la République populaire

- HISTORIOGRAPHIE CHINOISE

- FRANCE, histoire, de 1815 à 1871

- XUANZONG [HIUAN-TSONG] empereur de Chine (712-756)

- RUSSIE, histoire, de 1801 à 1917

- DROIT, histoire

- WANG MANG, usurpateur chinois (9-23)

- SEIZE ROYAUMES DES CINQ BARBARES, Chine (304-439)

- ZHOU SEPTENTRIONAUX ou BEI ZHOU [PEI TCHEOU], dynastie chinoise (VIe s.)

- LI SHIMIN (600-649), empereur de Chine sous le nom de TAIZONG (626-649)