CHOLÉRA

Article modifié le

Maladie transmissible, endémo-épidémique, le choléra est strictement limité à l'espèce humaine : il est provoqué par des bactéries du genre Vibrioet est à distinguer de certaines infections animales comme le choléra des poules (causé par des Pasteurella). Endémique en Asie, le choléra a connu plusieurs extensions meurtrières en Europe, Amérique et Afrique à partir du xixe siècle. Depuis le début des années 1960, la maladie a pris une allure bactériologique et épidémiologique nouvelle, au point que l'on peut opposer un choléra « actuel » au choléra asiatique « classique ».

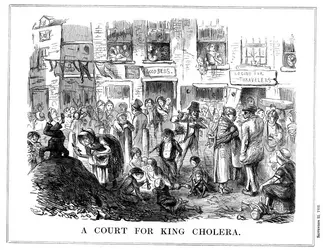

La faiblesse des conditions de vie des populations (insuffisance de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de l'hygiène, concentration humaine importante) constitue le principal facteur d'expansion de la maladie ; les conflits et les catastrophes naturelles aggravent le risque.

Les grandes épidémies cholériques

Le choléra, dont le lieu d'origine peut être situé au Bengale, n'a cessé de sévir de façon endémique dans le delta du Gange, avec des diffusions plus ou moins étendues au reste de la péninsule indienne. Durant des siècles, ses expansions périodiques restèrent limitées à l'Asie du Sud-Est. À partir du début du xixe siècle, les progrès des échanges commerciaux et de la navigation contribuèrent à sa progression, à l'est vers la Chine et le Japon, à l'ouest vers l'Afghanistan, l'Iran, la Syrie, l'Égypte, le bassin méditerranéen et l’Europe.

Les six pandémies classiques

L'année 1817 ouvrit la première des six pandémies classiques durant lesquelles le choléra déferla sur le monde (cf. épidémies) : de 1817 à 1823, l'Asie entière fut atteinte et l'épidémie s'étendit – première pandémie – jusqu'à la côte orientale de l'Afrique. La progression de la maladie est décrite par les cartes de Moreau de Jonnès. Les frontières de l'Europe furent atteintes pour la première fois en 1823 à partir de l'Asie Mineure. Lors de la deuxième pandémie (1826-1841), la Russie, l'Allemagne, l'Angleterre, la France et finalement l'Europe dans son ensemble totalisèrent plus d'un million de victimes jusqu'en 1837 ; presque simultanément, le choléra atteignit l'Amérique du Nord et l'Australie. La troisième pandémie ravagea l'Europe et le bassin méditerranéen de 1846 à 1861 avant de gagner à nouveau l'Amérique du Nord. C’est à cette occasion que John Snow, étudiant la distribution des cas de choléra dans le district (ward) de Broad Street à Londres en 1854, montra que la maladie n’apparaissait que chez des personnes utilisant l’eau de certaines fontaines, celles alimentées pour partie avec l’eau des égouts. Cette découverte a jeté les bases de la prophylaxie du choléra et, au-delà, d’une partie de l’hygiène moderne : la nécessité de la pureté bactériologique de l’eau.

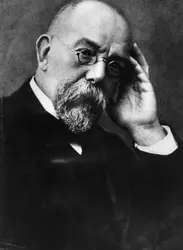

De 1863 à 1876, la quatrième pandémie de choléra toucha à nouveau l'Europe, mais surtout se répandit, à partir du bassin méditerranéen, en Afrique jusqu'au Sénégal et en Amérique du Sud (Argentine). C'est à l'occasion de la cinquième vague, qui frappa l'Égypte, une fois encore, en 1883, que Robert Koch découvrit le germe responsable : Vibriocholerae. Une prophylaxie rationnelle n'empêcha pas la Russie et l'Europe centrale d'être atteintes à nouveau de 1892 à 1896 (ce dont témoigne le célèbre texte du docteur Adrien Proust, « La défense de l’Europe contre le choléra », publié en 1892) et même, plus tardivement, en 1902 et 1908, puis lors de la guerre des Balkans puis de la Première Guerre mondiale (sixième pandémie, 1899-1922).

Cependant, les mesures prophylactiques finirent par porter leurs fruits ; ainsi la Seconde Guerre mondiale, malgré l'importance du brassage des populations, n'entraîna pas de nouvelle extension. Peu à peu, de 1910 à 1960, le choléra en vint à se cantonner dans ses zones endémiques d'origine et les épidémies demeurèrent toujours centrées sur le delta du Gange, avec des fluctuations en fonction des circonstances locales et des mesures prophylactiques. À la suite d’un conflit sanglant, les foyers de la Chine méridionale s'éteignirent grâce au blocus lié aux guerres sino-japonaises.

La septième pandémie

L'éradication du choléra asiatique paraissait pouvoir être sérieusement envisagée lorsqu'en 1961 ces prévisions furent démenties par une série de poussées épidémiques. Parties de l'île Célèbes (actuelle Sulawesi) où la maladie avait été enregistrée dans les années 1930, elles gagnèrent Java et Bornéo, puis le Guangdong, les Philippines. Taïwan et la Corée du Sud furent touchés en 1962, Malacca, la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge en 1963, le Pakistan oriental en 1964, le Pakistan occidental, l'Afghanistan, l'Iran et l'Europe en 1965, l'Afrique d'ouest en est (1970), l'Amérique latine (1991), les Comores et Madagascar (1998-1999). Le monde entrait dans la période du choléra « actuel » avec cette « septième pandémie ». Si la marche vers l'ouest de celle-ci fut calquée sur celles des précédentes, en particulier la première et la sixième, le point de départ en fut l'Indonésie et non plus le foyer indien traditionnel.

Cette origine géographique nouvelle s'accompagne d'un caractère bactériologique inédit : le germe en cause n'est plus le Vibriocholeraeclassique, mais un germe voisin, le Vibrio cholerae O1-biotype « El Tor ». Ce dernier, connu des bactériologistes depuis 1897, était jusque-là considéré comme exceptionnellement pathogène. Un dérivé de Vibrio« El Tor », le sérotype O139, plus virulent, a été identifié en 1992 au Bangladesh. Il n’est pas pour l’instant sorti d’Asie où il s’est cependant répandu.

Selon les relevés de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 201 000 cas de choléra ont été déclarés dans le monde entre 2000 et 2016, avec 3 858 décès. En raison toutefois des faiblesses des systèmes de surveillance sanitaire dans de nombreux pays et de la sous-notification des cas, les chiffres recueillis par l'OMS se situent très au-dessous de la réalité. Ainsi, on estime le nombre de cas entre 10 000 et 600 000 par an au Bangladesh alors qu’aucun n’est officiellement déclaré. Il est vrai que, la plupart du temps, la maladie ne diffère pas d’une diarrhée aiguë passagère. Le continent africain réunit donc désormais 95 p. 100 des cas déclarés, mais le vibrion O139 n’y a pas été observé.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Henri-Hubert MOLLARET : professeur émérite à la faculté de médecine de Paris, chef de service à l'Institut Pasteur

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

PREMIÈRE PANDÉMIE DE CHOLÉRA

- Écrit par Gabriel GACHELIN

- 480 mots

Le choléra est connu des Européens depuis le tout début du xvie siècle, à travers les voyages réalisés en Inde et en Asie du Sud-Est. On en identifie les signes cliniques : diarrhées incoercibles qui « vident » le malade, faiblesse extrême, forte mortalité. La maladie reste cependant exotique :...

-

ANGOLA

- Écrit par Encyclopædia Universalis , Philippe GERVAIS-LAMBONY et Didier PÉCLARD

- 8 814 mots

- 6 médias

...éducatifs et de santé déplorables, des villes sans équipements et gonflées par l'afflux des réfugiés de la guerre et surtout extrêmement inégalitaires. La population de Luanda était estimée, en 2013, à près de 4 millions d'habitants, dont la majorité vit dans d'immenses bidonvilles périphériques alors... -

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SANTÉ

- Écrit par Virginie CAVIER et Encyclopædia Universalis

- 2 765 mots

- 2 médias

Les conséquences du changement climatique sur notre santé sont très diverses. Si l’augmentation rapide des températures moyennes de l’ensemble de la Terre et son origine anthropique sont désormais admises par l’immense majorité des scientifiques, ce « réchauffement climatique » n'est en effet pas...

-

ÉPIDÉMIES ET PANDÉMIES

- Écrit par Jacqueline BROSSOLLET , Georges DUBY , Encyclopædia Universalis , Gabriel GACHELIN et Jean-Louis MIÈGE

- 20 849 mots

- 15 médias

C'est avant tout l'apparition ducholéra qui effraie le monde européen. La première grande épidémie, partie en 1817 des Indes, atteint la Crimée en 1830. Elle se répand en Europe orientale en 1831, en Europe occidentale en 1832. Avec des retraits et des retours offensifs, elle se maintient en Europe... -

HOMÉOPATHIE

- Écrit par Olivier FAURE

- 7 645 mots

- 5 médias

...parmi les centaines de ses visiteurs décidèrent de vouer leur vie à l’étude, la pratique et la diffusion de l’homéopathie qu’ils aient été médecins ou non. Surgissant en Europe dans les mêmes années (1831-1832), le choléra leur offrit un terrain propice pour tenter de démontrer l’efficacité de la nouvelle... - Afficher les 11 références

Voir aussi