CHÔMAGE Définition et mesure

Article modifié le

Le chômage dans le cas français

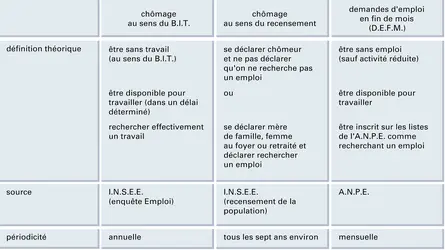

Examinons maintenant, à partir de l'exemple français, les diverses sources et définitions pour le chiffrage du chômage. Comme dans la plupart des pays, il existe deux sortes de sources : les opérations « ad hoc », c'est-à-dire celles telles que l'enquête annuelle de recensement (E.A.R.) et l'enquête emploi (E.E.) qui ont été mises en place pour établir ce chiffrage ; et l'exploitation de fichiers administratifs, en particulier ceux de l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.), conçus pour un autre usage mais qui peuvent fournir des informations sur le phénomène étudié.

L'enquête annuelle de recensement

C'est en 1999 que l'I.N.S.E.E. a organisé le dernier recensement général de la population (R.G.P.) et ce fut le trente-troisième depuis 1801. Cette opération ponctuelle et « lourde », dont les résultats étaient connus avec un délai assez long et à des intervalles de 5 à 9 ans, a été remplacée, à partir de janvier 2004, par une enquête annuelle de recensement (E.A.R.). Le but est que les acteurs nationaux et locaux disposent d'informations régulières et plus récentes sur les grandes caractéristiques des populations les concernant. La collecte de l'information est effectuée par sondage. Tout au long de chaque année, un cinquième des communes de moins de 10 000 habitants est recensé exhaustivement. Le territoire de chaque commune de 10 000 habitants ou plus est aussi divisé en cinq groupes d'adresses, et chaque année un échantillon de logements (et leurs habitants) est recensé dans l'un des groupes : environ 8 p. 100 des logements des communes de 10 000 habitants ou plus sont recensés au cours de l'année. Chaque année, environ 15 p. 100 de la population totale est ainsi enquêtée, les résultats étaient interprétés comme obtenus au 1er Juillet. Ce n'est qu'à l'issue des cinq premières enquêtes de recensement (fin de l'année 2008) que l'I.N.S.E.E. devait publier pour la première fois la population légale de chaque commune, ainsi que les résultats statistiques complets sur les habitants et leurs logements, puis procéder à une mise à jour annuelle des résultats à l'aide de méthodes statistiques recourant, entre autres, à des données administratives.

Les questions posées lors de l'enquête sont soumises aux mêmes contraintes que lors du R.G.P. : le questionnaire doit pouvoir être rempli sans l'aide de l'agent recenseur, il doit donc être simple et demander des réponses elles aussi simples ; il doit également être relativement invariant pour pouvoir disposer de séries longues homogènes. Malgré cela, l'enquête annuelle, tout comme le R.G.P., permet de réaliser une partition entre l'emploi, le chômage et l'inactivité. Celle-ci s'opère à travers trois groupes de questions, plus précises que dans le questionnaire des derniers R.G.P, permettant de mieux cerner les actifs ayant un emploi « même occasionnel ou de courte durée » et qui sont par ailleurs chômeurs, étudiants ou retraités, augmentant ainsi la population active occupée. Sont classées comme chômeurs les personnes, âgées de 14 à 63 ans au moment de la collecte, qui se sont déclarées chômeurs (inscrits ou non à l'A.N.P.E.) à la question concernant la situation principale et ont répondu oui à la question « cherchez-vous un emploi ? » Aucune question ne porte cependant sur la recherche effective d'emploi et la disponibilité pour occuper celui-ci, à la différence de ce qu'exige la définition du chômage « au sens du B.I.T. » Ainsi la définition opératoire du chômage est-elle très extensive car largement issue du ressenti spontané des personnes.

L'enquête emploi de l'I.N.S.E.E.

L'enquête emploi (E.E.), qui est l'une des plus anciennes et des plus importantes enquêtes de l'I.N.S.E.E. (elle date de 1950), a pour objectif de réaliser une partition de la population résidente en âge de travailler entre inactifs et actifs et, à l'intérieur de ces derniers, entre chômeurs et actifs occupés et de préciser les principales caractéristiques socio-économiques de ces trois populations.

En France depuis 1975, c'est la définition du chômage dite « au sens du B.I.T. » qui est utilisée. Il en est de même depuis 1982 pour les autres concepts ayant trait à l'activité et à l'inactivité (et donc à l'emploi). L'adaptation au cas français de la définition internationale a fait suite à une dure controverse publique sur la mesure du chômage – où était la « vérité » entre les trois évaluations (recensement, E.E., demandeurs d'emplois enregistrés en fin de mois par l'A.N.P.E.) ? La définition au sens du B.I.T. a paru être au yeux des interlocuteurs sociaux, du gouvernement et de l'I.N.S.E.E. « sérieuse » et « objective », puisqu'elle découlait des recommandations faites par un organisme international prestigieux ; elle permettait également de faciliter les comparaisons internationales.

L'enquête a été effectuée chaque année en mars jusqu'en 2002 (à quelques exceptions près). Depuis janvier 2002, la collecte est réalisée « en continu » mais les logements suivis sont eux observés à des instants ponctuels. L'I.N.S.E.E. procède à une estimation trimestrielle des résultats (encore largement confidentielle) qui devra, en principe, permettre un meilleur suivi conjoncturel du chômage, et à une publication de leur moyenne annuelle dans la revue Insee Première en mars ou en avril de l'année suivante.

Cette nouvelle E.E. est le résultat d'une harmonisation européenne renforcée (règlement européen no 1897/2000) à partir des recommandations du B.I.T., et portant autant sur le concept même de chômage que sur sa mesure. Le questionnaire utilisé permet d'obtenir la mesure du chômage conforme au règlement européen. Cependant, afin de préserver autant que possible la continuité des séries disponibles depuis 1975, l'I.N.S.E.E. maintient son interprétation traditionnelle dans son questionnaire et ses publications. Les résultats publiés par Eurostat (Office statistique des Communautés européennes) et ceux publiés par l'I.N.S.E.E. divergent donc.

Les personnes interrogées, qui constituent ce que l'on appelle le champ de l'enquête, ont 15 ans ou plus la semaine de référence (celle pendant laquelle ils sont interrogés), résident sur le territoire français et vivent en logements ordinaires ou sont représentatifs des personnes vivant en collectivité. L'E.E. est un sondage aréolaire au 1/600 : le territoire est divisé en aires géographiques d'environ 20 logements, tous les occupants des logements des aires tirées au sort chaque semaine – soit environ 4 000 logements – sont interrogés. Ainsi, chaque trimestre, les enquêteurs de l'I.N.S.E.E. tentent de joindre environ 80 000 personnes, soit environ 115 000 personnes différentes âgées de 15 ans ou plus chaque année. Chaque logement enquêté est interrogé 6 trimestres de suite (en face à face la 1re et la 6e fois, par téléphone les autres fois).

Les estimations fournies par le sondage approchent la réalité avec une certaine marge d'erreur : il y a 95 p. 100 de chances que le nombre de chômeurs que l'on cherche à mesurer soit compris dans l'intervalle « de confiance » dont la borne inférieure était égale, en 2002 par exemple, à « résultat publié moins 74 000 personnes » et la borne supérieure à « résultat publié plus 74 000 personnes ». Par conséquent, il est tout à fait possible que l'intervalle de confiance publié une année donnée recoupe celui publié l'année suivante et qu'on ne puisse ainsi pas dire si le nombre de chômeurs a évolué ou non (ce fut le cas dans les E.E. de 2003, 2004 et 2005). Par ailleurs, les résultats de l'E.E. d'une année n sont révisés à l'automne de l'année n + 1, une fois connus les résultats de l'E.A.R. de l'année n.

L'E.E. retient le chômage au sens du B.I.T. qui n'est défini ni par la déclaration spontanée, ni par la situation juridique des individus, mais par un jeu de critères mis en œuvre dans un questionnaire détaillé, élaboré par les instituts statistiques nationaux sur la base du règlement européen. La première partie du questionnaire a pour but de répartir la population interrogée en trois catégories entendues au sens du B.I.T. et en fonction de leur situation pendant la semaine de référence, après quoi des tris sont opérés à partir de batteries de questions (« filtres ») :

– La population active occupée (P.A.O.) est une notion assez extensive. En effet, pour apparaître comme pourvu d'un emploi (salarié ou non), il suffit soit d'avoir travaillé « ne serait-ce qu'une heure » au cours de la semaine de référence, tout en « déclarant avoir une activité professionnelle effective », soit d'avoir « conservé un lien formel avec l'employeur » cette semaine-là (par exemple, continuation du contrat de travail).

– Pour l'I.N.S.E.E., les chômeurs sont les individus qui, – par convention – ont entre 15 et 74 ans et sont sans emploi (pas même une heure de travail au cours de la semaine de référence), ont fait une démarche effective depuis un mois pour en rechercher un (dans la liste des démarches citées dans le questionnaire français figure l'inscription à l'A.N.P.E. ou le renouvellement de celle-ci) et sont « disponibles pour travailler sous quinzaine » sauf maladie d'une durée prévue inférieure à un mois. On obtient ainsi la population sans emploi à la recherche d'un emploi (P.S.E.R.E.) à laquelle on ajoute les personnes actuellement sans emploi mais qui en ont « trouvé un commençant ultérieurement » pour obtenir les chômeurs au sens du B.I.T.

– Les inactifs sont les personnes qui n'entrent dans aucune des deux catégories précédentes.

Les réponses obtenues permettent donc ici de repérer une situation par rapport au marché du travail, définie par la personne elle-même et matérialisée par ses actes. En ce qui concerne le repérage des chômeurs, les questions posées ont pour but de révéler la volonté d'accéder au marché du travail, ce qui rend donc équivalents, de ce point de vue, la femme qui veut reprendre une activité, le jeune qui sort du système scolaire, l'ouvrier licencié qui veut se réinsérer. Une telle conception égalitariste et universaliste est difficile à appliquer quand se multiplient les situations intermédiaires diverses. De plus, la situation d'une personne par rapport au marché du travail, telle que la définit elle-même la personne interrogée, dépend de deux facteurs : la situation administrative objective et l'interprétation de la personne ou la façon dont elle la ressent. Or la situation administrative dépend aussi de ce qu'on pourrait appeler la « conjoncture réglementaire », c'est-à-dire de l'ensemble des dispositions et des diverses politiques nationales ou du mode de gestion des offices de placement qui prévalent à un moment donné et qui ont une influence sur le chiffrage du chômage. Par exemple, les bénéficiaires de contrats aidés ont objectivement un emploi et, en principe, déclareront lors de l'E.E. qu'ils ont travaillé la semaine de référence. De plus certaines situations administratives peuvent être diversement interprétées : le bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisée (destinée aux personnes licenciées), n'est pas tenu par l'A.N.P.E. de rechercher un emploi, mais s'il a accompli néanmoins des démarches effectives se sentira-t-il suffisamment engagé dans ce dispositif pour déclarer lors de l'E.E. qu'il n'est pas disponible sous 15 jours ?

Les critères d'Eurostat

L'interprétation des recommandations du B.I.T. contenue dans le règlement européen et retenue par Eurostat diffère de l'interprétation faite par l'I.N.S.E.E. sur trois points qui concernent les personnes aux frontières du chômage et de l'inactivité :

– il n'est pas précisé que la non-disponibilité sous quinzaine s'étend au cas d'une maladie temporaire (prévue inférieure à un mois) ;

– il est précisé que les démarches effectives excluent la simple inscription à l'A.N.P.E. ou le renouvellement de celle-ci, cette démarche est considérée comme purement administrative ;

– il est également précisé que l'éventuel emploi ultérieur doit commencer dans moins de trois mois (les pays de l'Union européenne considèrent un délai de plus de trois mois comme trop long pour dispenser d'une recherche effective d'emploi).

Cette interprétation aboutit à réduire le nombre de chômeurs par rapport à l'estimation traditionnelle de l'I.N.S.E.E. Les E.E. montrent en effet que les P.S.E.R.E. uniquement inscrites à l'A.N.P.E. sont plus éloignées du marché du travail que les autres (davantage de sexe féminin, plus nombreuses à être âgées de plus de 50 ans, faiblement qualifiées, depuis plus longtemps au chômage, en fin de droits ou au R.M.I.). C'est un exemple de' changement de définition relativement secondaire qui peut notablement modifier la mesure de la population considérée.

'Les critères de l'A.N.P.E.

L' Agence nationale pour l'emploi est l'échelon national des agences locales pour l'emploi ; celles-ci fonctionnent comme des agences de placement, recueillant offres et demandes. S'inscrire à l'A.N.P.E., pour chercher un emploi ou un autre emploi, résulte d'une démarche volontaire : il faut donc penser qu'on y a intérêt, ce qui dépend de l'idée que le demandeur se fait de l'efficacité de l'Agence et de la réglementation en vigueur, en particulier du lien entre inscription et jouissance de certains droits (le droit à la sécurité sociale est par exemple le plus souvent déconnecté de l'inscription, mais le droit aux allocations chômage, à certaines formations lui est généralement lié).

L'A.N.P.E. répartit les demandeurs d'emploi inscrits sur les fichiers à la fin de chaque mois (D.E.F.M.) en huit catégories. Les critères de distinction sont destinés à faciliter le placement et la gestion des dossiers individuels : avoir ou non un emploi, être tenu ou non « d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi », chercher un emploi à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein' ou partiel', temporaire ou saisonnier. En 1995, une décision du Conseil d'État a introduit le critère de « disponibilité immédiate » : sont réputées « immédiatement disponibles » principalement les personnes « sans emploi » ayant « exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas 78 heures par mois » (article R331 du Code du travail). Les personnes affectées aux catégories 1 à 3 sont ainsi réputées être « immédiatement disponibles » (conceptuellement, ce sont les plus proches des chômeurs au sens du B.I.T.). La catégorie 4 regroupe les demandeurs sans emploi, « non immédiatement disponibles » et dispensés de recherche, la catégorie 5 ceux qui sont pourvus d'un emploi et à la recherche d'un autre et ceux des catégories 6 à 8 ont les mêmes caractéristiques que ceux des trois premières sauf qu'ils sont réputés être « non immédiatement disponibles ».

Après leur mise en forme par la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (D.A.R.E.S.) – rattachée (comme l'I.N.S.E.E.) au ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi – les effectifs des diverses catégories de D.E.F.M. (sauf 4 et 5) sont publiés mensuellement corrigés des variations saisonnières (C.V.S.). En raison de l'inscription régulière et massive entre juillet et décembre de jeunes sortant du système éducatif, chaque année le nombre de D.E.F.M. augmente pendant le second semestre et baisse pendant le premier. La correction des variations saisonnières consiste à éliminer cet effet purement institutionnel pour estimer ce qu'aurait été la variation des effectifs en dehors de celle due uniquement à la « saison » au cours de laquelle ils ont été mesurés. En d'autres termes, l'effectif désaisonnalisé n'est pas l'effectif mesuré mais celui qui rend significative la variation de cette mesure. L'A.N.P.E. et la D.A.R.E.S. publient également les effectifs « bruts », c'est-à-dire non C.V.S. Cela étant, seuls les effectifs de la catégorie 1 sont considérés comme indicateur mensuel du chômage et appelés « chiffre mensuel du chômage ».

Le mode de gestion des listes de demandeurs influe sur les effectifs de chaque catégorie : la recherche de l'efficacité dans le « placement » peut augmenter les reprises d'emploi mais aboutir également à un accroissement des sorties des listes, par exemple pour dispense de recherche, entrée en stage, absence au contrôle ou radiation. Comme dans le cas bien connu des indicateurs de délinquance, la variation de l'indicateur (ici l'effectif de chaque catégorie) résulte non seulement des fluctuations du phénomène mesuré, mais aussi de la variation de l'activité de l'institution qui s'en occupe. En définitive, le nombre de D.E.F.M., quelle que soit la catégorie, résulte des effets cumulés de la conjoncture réglementaire et d'une demande de placement et d'aide qui dépend aussi en partie de cette conjoncture et du jugement porté sur l'efficacité de l'A.N.P.E.

Dans ces conditions, il devrait être clair que, en dehors du fait qu'il ne comptabilise que les demandeurs d'un emploi à plein temps, le « chiffre du chômage » ne peut être significativement comparé avec le résultat de l'E.E. obtenu de façon à cerner la population correspondant à une définition a priori prenant en compte les situations et les comportements. Les seules qualités du « chiffre mensuel du chômage » tiennent au fait qu'il est disponible moyennant un coût de collecte faible (puisqu'il est le sous-produit d'une activité administrative), à un niveau géographique très fin (les bassins d'emploi), rapidement (à la toute fin du mois suivant) et... qu'il n'y en a pas d'autres à ce moment. Les statisticiens du travail et les conjoncturistes s'interrogent cependant de plus en plus sur le degré de signification de ses variations mensuelles, même C.V.S., car, pour les raisons exposées ci-dessus, elles ne sont pas directement liées à des évolutions macroéconomiques conjoncturelles et ne sont donc pas un indicateur pertinent de l'efficacité de la politique économique. L'utilisation conjointe des résultats trimestriels de l'E.E. et des comptes nationaux eux aussi trimestriels permettrait en partie de répondre à cette préoccupation. Mais, pour l'heure, l'I.N.S.E.E. n'utilise les résultats trimestriels de l'E.E. que pour calculer leur moyenne annuelle, et ne les rend pas facilement accessibles, alors même que leur disponibilité était au départ présentée comme une avancée majeure du passage à l'E.E. en continu.

Le taux de chômage au sens du B.I.T.

C'est, avec le taux de chômage mensuel au sens du B.I.T., l'un des deux indicateurs de la situation du marché du travail abondamment commenté dans les médias (qui les qualifient, à tort, de « baromètre officiel »).

Le taux de chômage est un rapport entre l'effectif des chômeurs dans une population et le nombre d'actifs dans cette même population. Les effectifs utilisés au numérateur et au dénominateur sont ici obtenus de façon très particulière.

Les concepts au sens du B.I.T. (chômage et population active résidente de 15 ans révolus) ne sont considérés comme connus par l'I.N.S.E.E. qu'en moyenne annuelle, et leur publication intervient au mois de mars de l'année suivante. Pour disposer de grandeurs mensuelles, il faut donc procéder à des estimations. Une fois connus les résultats de l'E.E., l'I.N.S.E.E. procède à une révision des estimations mensuelles depuis un an et prend les résultats de l'E.E. comme base pour les estimations futures (opérations dites de « calage »). C'est ce calage sur les résultats de l'E.E. qui fait dire que le taux de chômage mensuel est « au sens du B.I.T. » Il est toutefois intéressant de noter que ce taux de chômage tant commenté est provisoire pendant toute l'année en cours puisqu'il sera révisé en mars de l'année suivante.

Le principe de la méthode de calcul est le suivant : on porte au numérateur une estimation du chômage au sens du B.I.T. Pour les jeunes de moins de 25 ans, cette estimation est obtenue à l'aide de relations économétriques qui relient l'évolution de cette variable à l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi n'ayant exercé aucune activité même réduite dans le mois et à l'évolution de l'emploi intérimaire. Pour les personnes de 25 ans et plus, l'évolution du chômage au sens du B.I.T. est directement calquée sur celle des D.E.F.M. de catégories 1, 2 et 3 hors activité réduite.

La population active du dénominateur est obtenue à partir de prévisions, sur la base de l'enquête de recensement actualisée par l'E.E. et toutes les autres sources disponibles sur l'emploi (U.R.S.S.A.F., U.N.E.D.I.C...).

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Étienne MESTRE : ancien élève de l'E.N.S.E.T., assistant agrégé à l'université de Paris-I

Classification

Média

Autres références

-

CHÔMAGE (NOTION DE)

- Écrit par Denis CLERC

- 1 697 mots

Chômer, c'est ne pas travailler. Mais, alors qu'on s'en réjouit dans le cas d'un « jour chômé », qui désigne habituellement un jour férié, on s'en afflige dans le cas du chômage, puisque cela signifie recherche active, mais infructueuse, d'un emploi. Cette recherche active d'un emploi est, en effet,...

-

ABSTENTIONNISME

- Écrit par Daniel GAXIE

- 6 314 mots

- 3 médias

Les segments de la population les plus prédisposés à l'abstention sont ceux qui cumulent les handicaps sociaux les plus divers. Lechômage, la pauvreté, la précarité, la stagnation du pouvoir d'achat des salariés modestes, la violence physique ou symbolique dans les rapports sociaux, l'absence de... -

AFGHANISTAN

- Écrit par Daniel BALLAND , Gilles DORRONSORO , Encyclopædia Universalis , Mir Mohammad Sediq FARHANG , Pierre GENTELLE , Sayed Qassem RESHTIA , Olivier ROY et Francine TISSOT

- 37 323 mots

- 19 médias

...des millions d’Afghans au bord de la famine, ce qui a pour effet d’accroître l’exode rural. Même si les statistiques sont peu fiables dans ce domaine, le chômage et le sous-emploi sont extrêmement élevés : 35 % de la population serait au chômage en 2020 ; dans certaines villes moyennes, le taux de chômage... -

AFRIQUE DU SUD RÉPUBLIQUE D' ou AFRIQUE DU SUD

- Écrit par Ivan CROUZEL , Dominique DARBON , Benoît DUPIN , Encyclopædia Universalis , Philippe GERVAIS-LAMBONY , Philippe-Joseph SALAZAR , Jean SÉVRY et Ernst VAN HEERDEN

- 29 789 mots

- 28 médias

La tendance économique lourde et les choix politiques ont des conséquences directes sur le fort taux de chômage. Celui-ci avait fortement augmenté de 1994 à 2004. Après un recul pendant quelques années, il a de nouveau explosé avec la crise financière de 2008 et a continué à augmenter pour atteindre... -

ALBANIE

- Écrit par Anne-Marie AUTISSIER , Odile DANIEL , Encyclopædia Universalis et Christian GUT

- 22 078 mots

- 9 médias

...l'investissement dans la modernisation des infrastructures, la coordination des différentes aides jusque-là beaucoup trop dispersées. En 1993, l'État a renoncé à payer 80 % du salaire des ouvriers victimes du chômage technique et décidé de leur verser une indemnité de chômage mensuelle dérisoire de 650 lekë. - Afficher les 137 références

Voir aussi

- ALLOCATION DE CHÔMAGE

- SOUS-EMPLOI

- INDICATEUR, économie

- CONTRAT DE TRAVAIL

- SONDAGES MÉTHODES DE

- RECENSEMENT

- ESTIMATION STATISTIQUE

- EUROPE, politique et économie

- ENQUÊTES & SONDAGES

- PRÉCARITÉ DE L'EMPLOI

- QUESTIONNAIRE

- POPULATION ACTIVE

- FRANCE, économie

- BIT (Bureau international du travail)

- ANPE (Agence nationale pour l'emploi)

- EUROSTAT (Office statistique de la Communauté européenne)

- POLITIQUE SOCIALE