NOUVEAU MONDE CHRONIQUES DU

Article modifié le

Les chroniqueurs espagnols

La Couronne espagnole, soucieuse de perpétuer la gloire de ses conquêtes, encourageait le mouvement historiographique spontané de soldats et de prêtres. De plus, elle créa le poste officiel de Cronista Mayor et conçut des questionnaires type, en vue de faciliter la recherche de toutes les particularités des Indes. La première histoire des découvertes et des conquêtes fut écrite par l'humaniste milanais Pierre-Martyr d'Anghiera. Homme de confiance des Rois Catholiques, Anghiera rédigea une série de lettres au fur et à mesure que lui parvenaient les informations américaines. Outre ses lettres, publiées sous le titre de Opus epistolarum, il écrivit les Décades du De Orbe Novo (1493-1525), où il compléta et développa l'information concernant les événements survenus en Amérique. Influencé par Homère et Virgile, il voyait encore le Nouveau Monde à travers un prisme classique : Colomb aurait été l'émule d'Enée et d'Alexandre le Grand, et les femmes américaines des héroïnes de la Rome antique. Il appelait, d'ailleurs, les cannibales des lestrygons ou polyphèmes.

Parmi les grands chroniqueurs-historiens de cette époque, Gonzalo Fernandez de Oviedo occupe une place de choix. Né à Madrid en 1478, il fut page du duc de Villahermosa, puis du prince Jean. Plus tard, il entra au service du roi de Naples et du duc de Calabre. Il assista à la conquête de Grenade, prit part aux guerres d'Italie et fut témoin de la capture de François Ier à Pavie. En 1514, il arriva pour la première fois en Amérique, où il allait occuper des fonctions importantes en Terre-Ferme et à Saint-Domingue. Ses activités l'amenèrent en Amérique centrale et l'obligèrent à traverser plusieurs fois l'Atlantique. Observateur perspicace et annotateur méticuleux, Oviedo recueillit d'innombrables et précieux témoignages qu'il consigna dans sa monumentale Histoire générale et naturelle des Indes (1526). Divisée en trois parties, comprenant au total cinquante livres, son œuvre est une véritable encyclopédie américaine. Son récit événementiel de la conquête et de la colonisation est enrichi de magnifiques descriptions des pays, de minutieuses informations sur la flore et la faune, et de curiosités sur les sociétés indigènes. Le langage est d'autant plus riche qu'il incorpore une quantité appréciable de vocables empruntés aux langues indiennes.

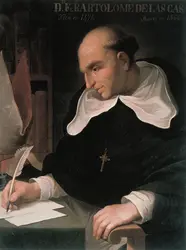

Bartolomé de Las Casas, colon et prêtre dominicain, prit la défense des Indiens, dénonça les abus de l' encomienda (droit de bénéficier des corvées et du tribut fournis par les Indiens) dans des ouvrages véhéments qui eurent une large audience et furent traduits en plusieurs langues. Il les adressa à Ferdinand d'Aragon, puis à Charles Quint, notamment la Très Brève Relation de la destruction des Indes (1542). Il est ainsi à l'origine des « Nouvelles Lois » (1542), interdisant l'exploitation effrénée des Indiens et préparant l'extinction progressive de l'encomienda. Ayant renoncé à son évêché de Chiapas (Mexique), Las Casas rentra en Espagne en 1547. Cependant il continua à écrire, notamment une Histoire des Indes (1527-1561), où il vante les charmes de ces pays et les qualités de leurs habitants en même temps qu'il dénonce les abus du gouvernement colonial et les cruautés des conquistadores. Dans son Histoire apologétique des Indiens (1555-1559), Las Casas nous présente un tableau d'ensemble des cultures et des civilisations amérindiennes. Ses écrits et ses interventions en faveur des Indiens lui ont valu la considération de grands humanistes. Son œuvre demeure présente à l'esprit des philosophes des Lumières : il fut cité avec admiration par Montesquieu et Voltaire, et Marmontel s'inspira de lui dans son essai sur Les Incas. L'abbé Grégoire lui rendit un hommage solennel au cours d'une séance tenue à l'Institut de France le 22 floréal an VIII : « Très peu d'hommes ont eu l'avantage de remplir une vie aussi longue par des services aussi éclatants envers leurs semblables. Les amis de la religion, des mœurs, de la liberté et des lettres doivent un tribut de respect à la mémoire de celui qu'on nommait l'ornement de l'Amérique et qui, appartenant à l'Espagne par sa naissance et à la France par son origine, peut être à juste titre nommé l'ornement des deux mondes. »

Francisco López de Gómara, chapelain de Cortés, rédigea, dans un style classique, l'Histoire des Indes et la conquête du Mexique (1552), où il fit l'apologie de l'illustre conquistador. Le jésuite Joseph d'Acosta, ancien élève du collège de la Compagnie à Médina del Campo, séjourna en Amérique de 1571 à 1588. On lui doit un Catéchisme en castillan, quechua et aymará, et sa fameuse Histoire naturelle et morale des Indes occidentales (1589), premier ouvrage scientifique consacré au Nouveau Monde. Alexandre de Humboldt, dans son Cosmos, en fit un éloge mérité : « La base de ce qu'on appelle aujourd'hui Géographie physique [...] se trouve [...] chez Acosta. »

D'autre part, Bernal Díaz del Castillo, un des capitaines de Cortés, mécontent du caractère d'apologie cortésienne de l'Histoire de Gómara, devait rédiger, à la fin de sa vie, l'Histoire véritable de la conquête de la Nouvelle-Espagne (1632), où, tout en reconnaissant les mérites de Cortés, il mettait en lumière ses propres exploits et ceux de ses compagnons d'armes moins fameux.

Le franciscain Bernardino de Sahagún écrivit, en nahuatl, un texte capital : l'Histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne (1547). C'est en ethnologue et historien documenté que Sahagún nous donne le tableau le plus complet du monde indigène mexicain. Son œuvre est fondamentale tant pour l'étude de la religion et des mythes, que pour celle de l'histoire, des coutumes et des codex des Aztèques. Fray Diego de Landa, franciscain également, se livra à une semblable recherche sur la civilisation maya dans sa Relation des choses du Yucatán (1560-1566).

Quant à la conquête du Pérou, elle fut rapportée, entre autres, par Francisco de Xerès, secrétaire de Pizarro, dans sa Véritable Relation de la conquête du Pérou (1534). Pedro Cieza de León, soldat et chroniqueur, s'intéressa, dans sa Chronique du Pérou, (1553) aux aspects géographiques, historiques et ethnographiques de l'empire inca. Les exploits des conquistadores de la NouvelleGrenade et du Venezuela furent consignés par Fray Pedro de Aguado dans son Recueil historique, et les événements de la conquête du Chili ont été décrits par Alonso de Góngora Marmolejo (Histoire du Chili) ainsi que par Pedro Mariño de Lobera (Chronique du royaume du Chili). Nous devons mentionner le gouverneur Alvar Núñez Cabeza de Vaca, le premier « homme de l'Ouest » d'Amérique, avec ses Relation et Naufrages (1542-1555), ainsi que le célèbre métis, l'Inca Garcilaso de la Vega, auteur de l'Histoire de la Floride (1605) et des Commentaires royaux des Incas (1609). Citons aussi le Péruvien Huamán Poma de Ayala, qui nous a laissé la seule chronique richement illustrée de dessins contemporains, de style naïf : Nouvelle Chronique et bon gouvernement (1613-1615). Hernando de Alvarado Tezozomoc et Fernando de Alva Ixtlilxochitl, chroniqueurs indigènes, ont respectivement rédigé la Chronique mexicaine et l'Histoire chichimèque, qui contiennent des récits originaux et des interprétations de légendes et hiéroglyphes aztèques, dont la langue leur était familière. Le jésuite Juan de Tovar, correspondant de Joseph d'Acosta, recueillit lui aussi de la bouche d'informateurs indiens, la tradition orale des Aztèques, avant d'écrire sa Relation de l'origine des Indiens qui habitent la Nouvelle-Espagne, selon leurs histoires (1587), illustrée de cinquante et une aquarelles naïves et accompagnée d'un calendrier religieux.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jacques LAFAYE : professeur à l'université de Paris-IV-Sorbonne

- Itamar OLIVARES : lecteur à l'université de Paris-IV-Sorbonne

Classification

Médias

Autres références

-

AMÉRIQUE (Histoire) - Découverte

- Écrit par Marianne MAHN-LOT

- 4 808 mots

- 6 médias

...détroit, permettant d'atteindre l'Asie, continuera, après Colomb, à être recherché le long des côtes d'Amérique centrale et du continent Sud. On peut suivre les progrès de l'exploration à travers les récits du temps, par exemple le De orbe novo de Pierre d'Anghiera qui, membre du Conseil des Indes,... -

AMÉRIQUE LATINE - Littérature hispano-américaine

- Écrit par Albert BENSOUSSAN , Michel BERVEILLER , François DELPRAT et Jean-Marie SAINT-LU

- 16 948 mots

- 7 médias

L'apport le plus original y est constitué par l'histoire de la conquête et la description des territoires et des peuples conquis.Aux relations des découvreurs et des conquérants (Colomb, Cortés, Bernal Díaz del Castillo) s'ajoutent celles des missionnaires (le franciscain Bernardino de Sahagún, le... -

BOUGAINVILLE À TAHITI

- Écrit par Sylvain VENAYRE

- 192 mots

- 1 média

Le 5 décembre 1766, Bougainville partait de Brest à bord de la frégate La Boudeuse pour effectuer ce qui allait devenir le quatorzième voyage autour du monde, le premier réalisé de façon officielle et scientifique par un Français. Au-delà du relevé précis des côtes auxquelles il aborda, Bougainville...

-

CARTIER JACQUES (1491-1557)

- Écrit par André VACHON

- 1 511 mots

- 1 média

...découvert un fleuve immense, incomparable voie de pénétration d'un continent encore inconnu et l'avait remonté sur plusieurs centaines de kilomètres ; le premier, en outre, il rapportait des notes précises sur les Indiens et leur civilisation ; au retour, enfin il démontra l'insularité de Terre-Neuve... - Afficher les 15 références

Voir aussi

- PORTUGAIS EMPIRE COLONIAL

- FERNÁNDEZ DE OVIEDO GONZALO (1478-1557)

- AMÉRIQUE ESPAGNOLE

- ESSAIS, Montaigne - Notre monde vient d'en trouver un autre

- THEVET ANDRÉ (1503/04-1592)

- VALDIVIA PEDRO DE (1497-1553)

- ESPAGNOL EMPIRE COLONIAL

- CANADA, histoire jusqu'en 1968

- BRÉSIL, histoire jusqu'en 1950

- POMA DE AYALA FELIPE GUAMÁN (1530 env.-env. 1615)

- AMÉRIQUE PORTUGAISE

- CHRONIQUE

- ETHNOLOGIE HISTOIRE DE L'

- AMÉRINDIENS ou INDIENS D'AMÉRIQUE, Amérique du Nord

- LÉRY JEAN DE (1534 env.-env. 1613)

- ÉVANGÉLISATION

- DÍAZ DEL CASTILLO BERNAL (1492-1584)