CIVILISATION ROMAINE (notions de base)

Article modifié le

Culture et société chez les Romains

L’Empire romain fut un espace de circulation des hommes et des idées unique dans l’histoire par son ampleur. La paix romaine (pax romana) favorisa le développement d’un modèle éducatif et culturel homogène en même temps que la diffusion de nouvelles religions. Ces tendances donneront un caractère universaliste à la civilisation romaine.

L’éducation romaine

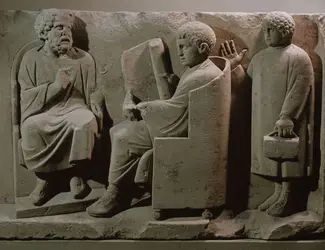

La culture romaine s’est appropriée, à partir du iiie siècle avant J.-C., l’héritage de la culture grecque. Elle reposait sur un système éducatif appelé paideia en grec. Auprès d’un précepteur ou dans des écoles municipales, les futurs citoyens s’imprégnaient des récits mythologiques à la lecture des œuvres d’auteurs grecs, comme L’Iliade ou L’Odyssée d’Homère, ou d’écrivains latins hellénisés, comme Virgile. Ils acquéraient également des connaissances en philosophie grecque, en rhétorique (l’art du discours) et en droit, science fondamentale pour les Romains, qui étaient à la fois formalistes, légalistes, et très procéduriers.

Cette éducation était réservée à une élite en raison de son coût élevé. L’éloquence acquise grâce à elle permettait de participer aux débats publics. Elle distinguait socialement ceux qui la possédaient de la plèbe, inculte et détournée de la politique grâce à une formidable « industrie » de divertissement et de propagande : les jeux du cirque.

L’extension dans tout l’Empire de cette culture gréco-romaine constitua un puissant facteur d’intégration des élites provinciales. En maîtrisant le grec et le latin, les deux langues du vainqueur, les notables locaux des cités accédaient à la culture et au mode de communication communs à tout l’Empire. Ils pouvaient ainsi espérer, une fois obtenue la citoyenneté romaine, intégrer le cursus honorum, la carrière administrative officielle conduisant les meilleurs jusqu’à la chancellerie impériale.

Art et société

L’art romain, partie intégrante de l’art italo-étrusque à ses origines, s’est fait ensuite le propagandiste de l’art grec en peinture, mosaïque et sculpture, et d’un art officiel voué au culte de l’empereur.

Le premier développement de l’art romain officiel se place au iie siècle avant J.-C., lorsque les généraux victorieux rapportent en Italie des objets d’art exceptionnels, grecs en particulier, sources d’inspiration des œuvres et constructions conçues à Rome. L’art romain apparaît dès lors comme un art politique, destiné à glorifier la cité et ses dirigeants, à travers des principes naturalistes selon lesquels l’objet est représenté de manière vraisemblable et non schématique.

Le règne d’Auguste marque un tournant majeur, ce dernier définissant de nouvelles formes artistiques – littérature, peinture, sculpture, architecture – au service de son pouvoir personnel. À l’époque impériale, cet art officiel destiné à magnifier le prince et à rappeler à tous les bienfaits de la domination romaine se diffuse dans toutes les provinces, où il est parfois adapté aux traditions artistiques locales.

L’art privé romain, très influencé par l’art officiel, se manifeste principalement dans l’art funéraire, dans l’architecture domestique et son décor (peinture, mosaïque, statuettes), dans le domaine du mobilier et des objets précieux. Les élites impériales et provinciales avaient un goût marqué pour le faste et l’ostentation. Ces traits transparaissent dans le luxe et le gigantisme de leurs demeures et tombeaux.

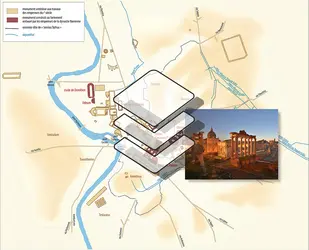

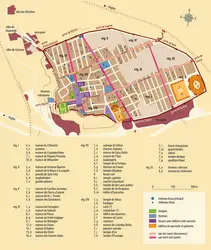

Cité de Campanie fondée au viie siècle avant J.-C., Pompéi fut dominée par les Étrusques puis les Samnites, et influencée par les Grecs établis à Neapolis (Naples). Elle devient colonie romaine en 80 avant J.-C. Cette cité de taille moyenne, très romanisée, tirait sa prospérité de ses richesses agricoles et du dynamisme de ses négociants. Endommagée en 62 après J.-C. par un tremblement de terre, la ville fut détruite par l'éruption du Vésuve de 79. Ensevelie sous une épaisse couche de cendre, Pompéi (avec Herculanum sa voisine) offre le cas unique d'une cité instantanément figée, dont le quotidien peut être précisément reconstitué par l'archéologie.

Les religions de l'Empire romain

Polythéiste, la religion romaine était indissociable des structures sociales et politiques de la cité. Tout magistrat, à commencer par l’empereur, exerçait des fonctions sacerdotales, en présidant les rites au côté des prêtres. Dans la pratique rituelle, le sacrifice consistait à offrir aux dieux un présent – soit un animal égorgé (sacrifice sanglant), soit des boissons, des graines, de l’encens (libations) –, afin de s’attirer leurs faveurs. Thème traditionnel de l’art romain, le sacrifice public apparaît pour la dernière fois sur des bas-reliefs à l’époque des tétrarques, avant la réunification de l’Empire en 324 par Constantin, qui favorisera le christianisme. Une frise de l’arc de triomphe érigé à Thessalonique par l’empereur Galère (305-311), commémorant sa victoire sur les Perses en 298, en fournit un bel exemple. Le prince, entouré de magistrats en toge et assisté des ministres du culte, procède à une libation sur un autel. L’empereur, chef de la religion traditionnelle, par sa piété à l’égard des dieux, s’attache leur bienveillance et se pose ainsi en garant de la puissance de Rome.

Ignorant les dogmes des religions révélées, cette religion civique accordait une place prépondérante aux rituels immuables, accomplis tout au long de l’année conformément à un calendrier religieux riche en célébrations. Procession, sacrifice et banquet en l’honneur des dieux de la cité, exécutés sur le forum, devant les temples ou dans des espaces sacrés (bois, sources), constituaient les gestes essentiels des grandes fêtes publiques romaines, qui combinaient rites étrusques, grecs ou proprement romains. Pour toute action engageant la communauté, les Romains consultaient les augures, prêtres-devins.

Cette religion ritualiste laissait une large place aux pratiques de piété privées (dieu lare protecteur du domicile, dieux pénates, mânes des ancêtres, associés à un dieu local ou à un grand dieu). À titre individuel, selon les circonstances, chacun était libre d’invoquer la divinité de son choix. Chaque peuple de l’Empire était également libre de conserver ses propres dieux. La conquête du bassin méditerranéen mit les Romains au contact de multiples religions étrangères : religions polythéistes, dont certains cultes furent importés à Rome (Cybèle, Isis, Mithra) ; religions monothéistes, comme le judaïsme ou le christianisme, beaucoup plus difficiles à accueillir.

L’influence des écoles philosophiques (épicurisme, stoïcisme, platonisme), l’intérêt pour les religions assurant le salut de l’âme, la grave crise morale entraînée par les malheurs du iiie siècle après J.-C. (guerres, révoltes, épidémies) expliquent la lente mutation des conceptions religieuses des habitants de l’Empire, dont les prières se tournèrent progressivement vers le Dieu des chrétiens.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Voir aussi