CLASSIFICATION DU VIVANT

Article modifié le

Les espèces vivantes se comptent par millions, entre 8 et 12 selon les estimations. C'est ce que l'on appelle la biodiversité. Pour l'heure, seulement 1,8 million d'entre elles sont identifiées et classées. Ce sont à 60 p. 100 des espèces animales, principalement des invertébrés. Parmi les quelque 46 000 espèces connues de vertébrés, on compte, par exemple, plus de 9 600 espèces d'oiseaux et plus de 4 300 espèces de mammifères. Or chaque année sont décrites de nouvelles espèces appartenant à ces deux groupes, pourtant très en vue et réputés bien inventoriés.

Ces chiffres sont trompeurs. D'abord parce qu'ils laissent entendre que la communauté scientifique a depuis toujours admis la réalité de l'espèce. Or la question de savoir si elle représente une entité naturelle ou, au contraire, une abstraction sans existence objective, est récurrente dans l'histoire des sciences du vivant. Ensuite, lorsque les biologistes défendent la réalité de l'espèce, tous n'en ont pas la même définition, celle-ci pouvant être biologique, morphologique, phylogénétique, écologique, etc.

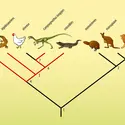

L' espèce n'en est pas moins le pivot de toute classification du vivant, c'est-à-dire de la subdivision de ce dernier en sous-unités ou taxons. Là encore, il y a débat entre les biologistes : les uns sont convaincus de l'existence de réelles discontinuités dans la nature ou que la parenté est une réalité historique (praticiens de la systématique, de la taxinomie, de la phylogénétique) ; les autres, les continuistes (praticiens de la biologie générale), défendent, au contraire, la plénitude de la nature et pensent que toute classification est arbitraire et que la phylogénie (généalogie) est difficilement connaissable. D'où la multiplicité des approches développées pour ordonner la formidable diversité du vivant.

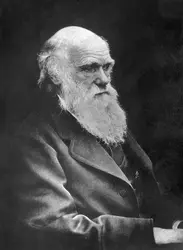

Cette classification n'est pas une entreprise simple. Hier – jusqu'au début du XIXe siècle, au temps du créationnisme et du fixisme – comme aujourd'hui – dans le cadre évolutionniste instauré par Charles Darwin en 1859 –, elle est à la fois une démarche scientifique, fondée sur des procédures explicites, et un discours philosophique foisonnant d'images et de métaphores. Cette coexistence explique que la taxinomie (ou taxonomie), la théorie des classifications, soit périodiquement l'objet de débats animés dont l'histoire des sciences permet de mieux comprendre les enjeux et les contradictions.

Pour être ancienne, la question de la classification est toujours d'actualité. Grâce à la classification on peut savoir si une propriété anatomique, physiologique, génétique..., observée chez une espèce est propre à cette dernière ou bien, au contraire, appartient à un ensemble d'espèces. Grâce à elle, on peut stocker une information sur les degrés de généralité des propriétés de tous les organismes. Grâce à elle encore, on peut énoncer une connaissance quelconque concernant tout groupe classifié (et donc nommé) – les mollusques par exemple – sans avoir à réciter la litanie des noms de toutes ses espèces – le mot « mollusques » étant suffisant. Grâce à elle, enfin, sont formalisées nos connaissances de la vie sur la Terre, puisque les espèces et les groupes d'espèces sont les produits de l'histoire de l'évolution, ce qui, tout de même, n'est pas rien.

Classifications et espèces

Aristote est, au ive siècle avant notre ère, l'un des premiers à tenter de classer les quelque 500 animaux connus de lui. Il les sépare en deux grands ensembles : les animaux qui ont du sang, parmi lesquels il range l'homme, les quadrupèdes, les oiseaux, les cétacés et les poissons, et les animaux non sanguins, soit la plupart des mollusques et des arthropodes.

Une nature continue

Cette division du règne animal, qui annonce plus ou moins la division en vertébrés et invertébrés instaurée à la fin du xviiie siècle, est surtout pédagogique car Aristote n'a pas de projet taxinomique à proprement parler. Il classe les animaux selon des points de vue variés, tant anatomiques que physiologiques ou comportementaux, sans expliquer ses critères de choix. Les frontières qu'il trace entre les règnes sont floues. Comme il l'explique dans son Histoire des animaux, « le passage des végétaux aux animaux est continu [...]. En effet, pour certains êtres qui vivent dans la mer, on pourrait se demander s'ils appartiennent au règne animal ou au règne végétal ».

Après Démocrite, après son maître Platon, Aristote défend l'idée d'une nature continue. Une conception reprise et théorisée au début du xviiie siècle par le philosophe et mathématicien Leibniz quand il se persuade que « la nature ne fait jamais de sauts ». Pour lui, les êtres naturels forment une sorte de chaîne, connue sous le nom de « chaîne des êtres », et l'on passe d'un maillon à un autre de manière insensible. Métaphore pour métaphore, le zoologiste suisse Charles Bonnet, au milieu du xviiie siècle, préfère parler d'une « échelle des êtres naturels ». On arrive au règne minéral en passant progressivement par le feu, l'air, l'eau, les terres, les métaux et les pierres figurées (fossiles). Puis viennent l'ardoise, le gypse, le corail, les champignons. Les lichens font la transition avec le règne végétal. La sensitive et le ténia mènent ensuite aux insectes. Puis les vers à tuyau permettent d'accéder aux coquillages qui, par la limace, conduisent aux serpents. Les anguilles amènent aux poissons, et les poissons volants font la jonction avec les oiseaux. L'autruche, la chauve-souris et l'écureuil volant conduisent enfin aux quadrupèdes. De là, on parvient à l'homme, couronnement de l'échelle, en passant par le singe et l'orang-outang. Dans une représentation ultérieure, l'homme figurera avec la tête dans les nuages, preuve qu'il n'est qu'une transition vers Dieu lui-même.

La conviction qu'ont Bonnet et nombre de ses contemporains, c'est qu'il n'y a pas de séparation nette au sein des différents règnes, ni entre eux. Pour comprendre cette notion de continuité, il faut prendre l'image de l'arc-en-ciel. Pour le classificateur discontinuiste, ce phénomène météorologique offre sept couleurs. Pour le continuiste, il y a une infinité de couleurs, passant de l'une à l'autre par des nuances imperceptibles, et il est parfaitement arbitraire de n'en retenir que sept. C'est la même chose pour les règnes de la nature. La liste est d'ailleurs longue des êtres « intermédiaires » qui, comme l'éponge, l'hydre d'eau douce ou le corail, ont illustré cette continuité. La langue des sciences naturelles, avec ses lithophytes, zoophytes, anémones de mer et autres veaux marins, a conservé jusqu'à aujourd'hui les marques de cette conception. Mais si la nature est réellement continue, comment parvenir à la subdiviser en différentes entités pour la classer ?

De multiples critères de classification

Cette difficulté a longtemps été ignorée par des naturalistes occupés à inventorier et à classer les merveilles d'une nature créée par Dieu, il y a 6 000 ans. L'œuvre du Créateur étant parfaite, il n'y avait pas de raison de contester ni la plénitude de la nature (pourquoi Dieu aurait-il ménagé des vides ?), ni l'existence d'entités naturelles (les espèces), créées distinctement les unes des autres. La nature créée par Dieu est à la fois continuité et discontinuité.

Jusque vers 1700, chaque auteur a ses propres critères de classification. Au début du viie siècle, Isidore de Séville, dans sa gigantesque encyclopédie des Étymologies, classe les animaux en huit catégories : bétail et bêtes de somme, bêtes sauvages, petits animaux (hérisson, grillon, fourmi, etc.), serpents, vers (araignée, sangsue, punaise, etc.), poissons, oiseaux et petits animaux ailés (abeille, sauterelle, moustique, etc.). Six cents ans plus tard, Albert le Grand distingue cette fois les animaux qui marchent, comme l'homme et les quadrupèdes, de ceux qui volent (oiseaux, chauves-souris), nagent (poissons, mammifères marins, coquillages) et rampent (serpents, crocodiles, lézards). Un cinquième groupe réunit une cinquantaine de « très petits animaux dépourvus de sang » rangés par ordre alphabétique de leurs noms latins, depuis l'abeille (apis) jusqu'à la guêpe (vespa), en passant par l'araignée, la grenouille et le scorpion.

Au milieu du xvie siècle, Pierre Belon classe les oiseaux d'après leurs mœurs ou leur habitat. Il distingue par exemple les « oyseaux vivants de rapine, tant de jour que de nuict », c'est-à-dire les rapaces, ceux qui vivent le long des rivières et ont les pattes palmées, ou ceux qui vivent à la campagne. C'est au début de son Histoire de la nature des oyseaux (1555) que figurent les deux célèbres gravures représentant l'un à côté de l'autre les squelettes d'un homme et d'un oiseau. Belon est l'un des premiers à montrer l'existence d'un même plan d'organisation chez les vertébrés et l'homologie de leurs membres (ils ont la même architecture), désignés sur ses gravures par les mêmes lettres.

La tâche de ces auteurs est d'autant plus complexe que nombre d'animaux dont ils traitent n'existent pas. Griffons, hydres à sept têtes, phénix, centaures, monstres marins en habit d'évêque ou ayant la tête d'un moine, femmes velues, hommes à queue ou unijambistes, foisonnent dans les traités zoologiques jusqu'au xviie siècle. La licorne, à laquelle Noé aurait refusé l'accès dans son Arche, est beaucoup moins suspecte pour un zoologiste des xve et xvie siècles que la girafe, rarement observée.

Il en va des invertébrés comme des vertébrés. Au début du xviie siècle, Ulisse Aldrovandi propose de distinguer les insectes en fonction du milieu, terrestre ou aquatique, dans lequel ils vivent, puis de les diviser selon la présence ou non de pattes. Ceux qui ont des « pieds » sont à leur tour répartis selon qu'ils ont ou non des ailes. À la fin des années 1660, Jan Swammerdam les classe pour sa part d'après leurs types de métamorphoses.

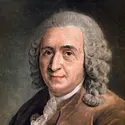

Les critères de classification utilisés jusqu'au début du xviiie siècle sont donc multiples : alphabétiques, morphologiques, physiologiques, comportementaux, écologiques, etc. Mais aucun ne fait vraiment l'unanimité, et la pratique taxinomique reste confuse. C'est le Suédois Carl von Linné, dont on célèbre en 2007 le tricentenaire de sa naissance, qui va mettre un terme à ce chaos en proposant une classification véritablement scientifique des êtres vivants.

La taxinomie linnéenne

La publication, en 1735, de la première édition du Systema naturae de Linné fait l'effet d'une bombe. L'auteur y distribue en classes, ordres, genres et espèces tous les représentants alors connus des trois règnes. Salué par les naturalistes du monde entier, l'ouvrage connaîtra douze éditions sans cesse augmentées.

Si sa division du règne minéral en trois classes (pierres, minerais et fossiles) est accueillie sans enthousiasme, sa classification botanique lui vaut en revanche une renommée planétaire. Linné divise les plantes en 24 classes en fonction du nombre de leurs étamines et de leur mode d'insertion par rapport au pistil. Ces classes sont ensuite divisées en 65 ordres d'après les caractères du pistil. C'est ce qu'on appelle le « système sexuel » linnéen. Celui-ci, fondé sur l'exame d'un seul caractère choisi plus ou moins arbitrairement, est dit artificiel car les plantes qui n'ont pas le même nombre d'étamines sont dispersées dans des classes différentes même si elles se ressemblent beaucoup par ailleurs, alors que celles qui n'ont que ce caractère en commun sont réunies dans un même taxon même si elles sont très différentes. Ce système se distingue en cela des méthodes dites naturelles proposées à la même époque, notamment par les botanistes français, qui reposent au contraire sur l'examen de plusieurs caractères, voire sur le plus grand nombre possible.

C'est le cas de la méthode de Michel Adanson par laquelle, en 1763, il range toutes les plantes dans 65 systèmes simples établis sur 22 parties ou qualités du végétal. Puis il les rapproche dans une série continue fondée sur tous les rapports possibles de ressemblance pour former 58 familles naturelles. Tel est aussi, et surtout, le cas de la méthode naturelle mise en œuvre par Bernard de Jussieu et dont son neveu, Antoine-Laurent de Jussieu, publie la théorie en 1789. Ce dernier fonde ses premières divisions du règne végétal sur le nombre de cotylédons de l'embryon de la graine et constitue les trois ensembles de plantes acotylédones, monocotylédones et dicotylédones. La disposition relative des organes sexuels, et notamment le mode d'insertion des étamines par rapport au pistil, lui permet ensuite d'établir les trois catégories de plantes à étamines : épigynes, hypogynes et périgynes. Enfin, l'utilisation de caractères comme la structure de la corolle lui permet de constituer 15 classes, toutes « parfaitement distinctes & dont aucune, si ce n'est dans quelques exceptions fort rares, n'interrompt la suite des ordres naturels ». Au total, ce sont 1 754 genres que A.-L. de Jussieu répartit dans cent familles – qu'il appelle « ordres » – naturelles, dont beaucoup sont toujours en usage aujourd'hui.

Quant au règne animal, Linné le divise en six grandes classes : les Quadrupèdes, les Oiseaux, les Amphibies, les Poissons, les Insectes et les Vers. Chacune d'elles est établie sur des caractères morphologiques bien visibles. Par exemple, les Quadrupèdes réunissent les animaux ayant un corps recouvert de poils, se déplaçant sur quatre pattes et dont les femelles sont vivipares et portent des mamelles. Les Insectes ont quant à eux le corps recouvert d'une cuticule et des antennes plantées sur la tête. Chacune de ces classes est à son tour subdivisée en ordres, selon des critères tels que la dentition pour les Quadrupèdes ou la forme du bec chez les Oiseaux. Comme Aristote ou Albert le Grand, Linné classe l'espèce humaine dans le règne animal, d'abord au sein des Quadrupèdes anthropomorphes, en compagnie du singe et du paresseux, puis, plus tard, parmi les Mammifères primates.

Convaincu que les espèces sont des entités immuables témoins de l'ordre divin, Linné codifie leur nomenclature en les désignant par deux mots latins. Le premier, un substantif commençant par une majuscule, indique le nom du genre auquel appartient l'espèce étudiée ; le second, une épithète en minuscule, dit « nom trivial », donne le nom de l'espèce proprement dit. Par exemple Canis familiaris pour le chien, Canis lupus pour le loup, qui appartient donc au même genre que le chien, Homo sapiens pour l'homme, etc. Cette nomenclature binomiale (ou binominale), forgée au milieu du xviiie siècle dans un cadre conceptuel résolument fixiste, est toujours en usage aujourd'hui.

Entreprise inutile... ou impossible ?

Bien qu'elle marque un tournant dans l'histoire de la taxinomie, l'entreprise classificatoire et nomenclaturale linnéenne aura de nombreux détracteurs. Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, intendant du Jardin du roi à Paris, en est le chef de file. Selon lui, « on peut descendre par des degrés presque insensibles, de la créature la plus parfaite [sous-entendu l'homme] jusqu'à la matière la plus informe, de l'animal le mieux organisé jusqu'au minéral le plus brut... ». Buffon est un partisan de l'échelle des êtres. Le nombre des espèces étant infini, il est vain de prétendre, comme Linné, leur trouver une place unique dans une classification définitive. Pour Buffon, toute méthode présente l'inconvénient de vouloir soumettre la Nature à des lois arbitraires. Celle de Linné, qui confond les arbres avec les herbes et réunit dans les mêmes classes l'orme et la carotte, la rose et la fraise, le chêne et la pimprenelle, est particulièrement défectueuse. La classification zoologique linnéenne n'est pas meilleure : « il faut bien avoir la manie de faire des classes », ironise Buffon, « pour mettre ensemble des êtres aussi différens que l'homme & le paresseux, ou le singe & le lézard écailleux. [...] Ne seroit-il pas plus simple, plus naturel & plus vrai de dire qu'un âne est un âne, & un chat un chat, que de vouloir, sans sçavoir pourquoi, qu'un âne soit un cheval, & un chat un loup-cervier ? »

Les attaques de Buffon contre la classification linnéenne posent aussi la question plus générale de son utilité. Pour l'intendant du Jardin du roi, toutes ces méthodes ne sont « que des échafaudages pour arriver à la science, & non pas la science elle-même ». C'est aussi l'avis de Maupertuis et de Diderot. L'aversion des philosophes des Lumières pour une pratique classificatoire pourtant emblématique de leur siècle est totale.

La question de l'espèce

Créationniste et fixiste, Linné est convaincu que les espèces sont des réalités objectives existant dans la nature. Elles ont été créées par Dieu avec des caractères morphologiques permettant de les distinguer et donc de les classer. Aucune n'a disparu depuis le moment de la Création, mais aussi aucune espèce nouvelle n'est apparue.

En dépit de son attachement à l'idée d'une nature continue, Buffon considère également que les espèces existent réellement dans la nature. Mais la définition qu'il en donne en 1749, pour la première fois biologique, fondée sur l'interfécondité des individus, est très différente de celle de Linné : « on doit regarder comme la même espèce celle qui, au moyen de la copulation, se perpétue & conserve la similitude de cette espèce, & comme des espèces différentes celles qui, par les mêmes moyens, ne peuvent rien produire ensemble ». Le critère de ressemblance est désormais subordonné à celui de fécondité : bien que l'âne et la jument se ressemblent beaucoup, ils appartiennent à deux espèces différentes car leur croisement donne naissance à un animal stérile, le mulet. Inversement, les nombreuses races de chiens doivent toutes être rangées dans une seule et même espèce. L'hybridation est pour Buffon le moyen de réunir ce que le classificateur linnéen distingue.

Autour de 1800, le rejet de la chronologie biblique, qui attribuait 6 000 ans d'âge à la Terre, prépare un changement de paradigme dont Jean-Baptiste Lamarck est l'artisan. Élève de Buffon, Lamarck est d'abord comme lui convaincu que les espèces sont filles de la nature et que « leur existence ne dépend pas de notre opinion, comme celle des classes et des genres que les naturalistes n'ont institués que pour faciliter la connoissance des espèces ». Mais, après avoir étudié au Muséum d'histoire naturelle des milliers d'invertébrés fossiles et actuels, il change d'avis et se persuade qu'il n'y a réellement dans la nature que des individus que rien n'autorise à réunir en espèces. Lamarck s'est en fait convaincu qu'aucun taxon n'est « constant », c'est-à-dire immuablement fixe dans le temps. En d'autres termes, l'espèce est transitoire, sa reconnaissance ou non comme entité naturelle est affaire d'échelle de temps. Par là, Lamarck substitue une pensée évolutionniste au créationnisme et au fixisme de son temps. Mais il ne parviendra pas à convaincre ses contemporains. L'anatomie comparée ne montre-t-elle pas au contraire, disent ses détracteurs, que les très anciens animaux momifiés conservés dans les pyramides d'Égypte sont « d'une ressemblance parfaite » (Cuvier, 1812) avec ceux que nous connaissons aujourd'hui ? La Philosophie zoologique qu'il publie en 1809 contient pour la première fois un arbre phylogénétique destiné à rendre compte de la formation successive des différents animaux, en commençant par les plus simples, nés par génération spontanée.

Plus tard, Darwin partagera le point de vue de Lamarck sur l'espèce. Reprenant à son compte l'adage des Lumières selon lequel la nature ne fait pas de saut, il assurera dans L'Origine des espèces (1859) que ces dernières « sont de simples combinaisons artificielles, inventées pour une plus grande commodité ». Ce sera aussi le credo de certains néodarwiniens du xxe siècle comme J.B.S. Haldane pour qui « le concept d'espèce est une concession à nos habitudes linguistiques et à nos mécanismes neurologiques ». La difficulté, c'est qu'on ne peut à la fois nier l'existence des espèces et faire de leur apparition – la spéciation – le moment important de l'évolution... Depuis Ernst Mayr (1942), un des pères de la théorie synthétique de l'évolution, les biologistes admettent aujourd'hui que les espèces existent réellement dans la nature.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pascal DURIS : professeur en histoire des sciences, université de Bordeaux

- Pascal TASSY : professeur émérite du Muséum national d'histoire naturelle, Paris

Classification

Médias

Autres références

-

CLADISTIQUE

- Écrit par Pascal TASSY

- 3 007 mots

- 4 médias

La cladistique, ou cladisme, est une méthode de classification biologique qui exprime la phylogénie, c'est-à-dire les relations de parenté existant entre les êtres vivants. Elle repose sur le partage de caractères hérités d'une ascendance commune (ancêtre commun). Élaborée au cours du ...

-

HISTOIRE DE LA CLADISTIQUE - (repères chronologiques)

- Écrit par Philippe JANVIER et Michel LAURIN

- 1 663 mots

1950 L'entomologiste allemand Willi Hennig (1913-1976) publie Grundzüge einer Theorie der Phylogenetischen Systematik, ouvrage dans lequel il propose une nouvelle méthode de reconstruction des relations de parenté entre les espèces fondée exclusivement sur les états apomorphes (évolués...

-

SYSTEMA NATURAE (C. von Linné)

- Écrit par Pascal DURIS

- 225 mots

- 1 média

Publié en 1735 par le naturaliste suédois Carl von Linné (1707-1778), Systema naturae renferme la première classification vraiment scientifique des mondes minéral, végétal et animal. Si la classification des minéraux conçue par Linné a été vite oubliée, celle des végétaux et des animaux...

-

SYSTÉMATIQUE PHYLOGÉNÉTIQUE

- Écrit par Philippe JANVIER

- 347 mots

En 1950, l'entomologiste allemand Willi Hennig (1913-1976) publie son Grundzüge einer Theorie der Phylogenetischen Systematik, ouvrage dans lequel il expose sa méthode d'utilisation des caractères morphologiques afin d'élucider les relations de parenté entre les espèces ou les groupes...

-

ADANSON MICHEL (1727-1806)

- Écrit par Lucien PLANTEFOL

- 605 mots

Né à Aix-en-Provence et amené à deux ans à Paris par son père, il est élève au collège du Plessis-Sorbonne, où il prend conscience de sa passion pour les sciences naturelles. Au Jardin du roi, il travaille sous la direction de Réaumur et de Bernard de Jussieu, décrit toutes les plantes...

-

ALGUES

- Écrit par Bruno DE REVIERS

- 4 869 mots

- 9 médias

...actuellement admise dans le monde vivant est en opposition complète avec les visions précédentes qui ont prévalu jusque vers le milieu du xxe siècle. On classait alors généralement les organismes en bactéries, végétaux et animaux (cf. tableau), trois règnes auxquels s'ajoutaient parfois les ... -

ANGIOSPERMES

- Écrit par Sophie NADOT et Hervé SAUQUET

- 6 134 mots

- 8 médias

De très nombreux systèmes declassification des Angiospermes ont été proposés depuis la naissance de la botanique et plus particulièrement depuis le système de Linné (SpeciesPlantarum, 1753). Celui qui est adopté aujourd’hui par la plupart des botanistes est le système APG (Angiosperm Phylogeny... -

ARCHAEOPTERYX

- Écrit par Eric BUFFETAUT

- 2 120 mots

- 4 médias

Depuis le xixe siècle, des opinions divergentes ont été émises au sujet de la position d’Archaeopteryx dans laclassification zoologique : s’agit-il d’un oiseau très primitif ou d’un reptile emplumé ? La question se pose de nouveau de nos jours du fait que l’on connaît désormais nombre de... - Afficher les 58 références

Voir aussi

- THÉORIE SYNTHÉTIQUE DE L'ÉVOLUTION

- SYSTÉMATIQUE

- SCIENCES HISTOIRE DES, XVIIe et XVIIIe s.

- SCIENCES HISTOIRE DES, XXe XXIe s.

- SCIENCES HISTOIRE DES, XIXe s.

- JUSSIEU ANTOINE LAURENT DE (1748-1836)

- SCIENCES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge

- TAXINOMIE ou TAXONOMIE

- PARCIMONIE PRINCIPE DE ou PRINCIPE DE CONGRUENCE, cladistique

- ZOOLOGIE

- BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

- HOMOPLASIE

- GENRE, systématique

- CLASSE, systématique

- TAXON

- ORDRE, systématique

- RÈGNE, systématique

- GRADE, biologie

- HOMOLOGIE, phylogénie

- ANIMAL RÈGNE

- MODÈLE, biologie

- PHYLOGÉNIE ou PHYLOGENÈSE

- TRANSFORMISME

- BIO-INFORMATIQUE

- INFORMATIQUE, biologie et médecine

- CLADE

- MOLÉCULES BIOLOGIQUES, structure et fonction

- NÉODARWINISME

- CARACTÈRES, biologie

- NOMENCLATURE, biologie

- TAXINOMIE ou TAXONOMIE BIOLOGIQUE

- PHÉNÉTIQUE

- INTERFÉCONDITÉ, biologie

- BIOLOGIE HISTOIRE DE LA

- SCIENCES HISTOIRE DES

- PHYLOGÉNIE MOLÉCULAIRE

- CLADOGRAMME

- ANCÊTRE COMMUN, phylogénie

- ARBRE PHYLOGÉNÉTIQUE

- VÉGÉTAL RÈGNE