CŒUR Maladies cardio-vasculaires

Article modifié le

Examens complémentaires

Exploration radiologique standard

Le cliché thoracique standard renseigne sur la position du cœur dans le thorax, les dimensions de la silhouette cardio-péricardique et des gros vaisseaux de la base, aorte et artère pulmonaires. La radioscopie, simple ou effectuée sous amplificateur de brillance dans diverses positions (face, profil, obliques), donne des renseignements supérieurs à la radiographie car elle permet d'analyser les battements cardiaques. Les déformations de la silhouette cardiaque peuvent être segmentaires (dilatation d'une ou de plusieurs cavités) ou globales, notamment en cas d'épanchement péricardique. L'examen radiologique peut révéler les calcifications, en particulier valvulaires (aorte et mitrale) et péricardiques (péricardite chronique calcifiée). Il renseigne sur l'état de la circulation pulmonaire : « poumon cardiaque » (par surcharge veino-capillaire) des cardiopathies gauches, dilatation du tronc et des branches pulmonaires en cas d'hypertension dans la petite circulation ou shunt artério-veineux par cardiopathie congénitale, hypovascularisation segmentaire (embolie pulmonaire) ou diffuse (sténose sur la voie pulmonaire).

Électrocardiogramme

L' électrocardiogramme (ECG) enregistre les variations du potentiel électrique induites par l'activité cardiaque à tous les temps de la révolution cardiaque. Leur transmission à la surface corporelle est captée par des dérivations qui, pour l'électrocardiogramme standard, sont placées à la surface de la peau de manière à effectuer douze enregistrements. Les dérivations bipolaires des membres (D1, D2, D3) enregistrent les variations du potentiel entre les deux bras et la jambe gauche et les dérivations unipolaires des membres (VR, VL, VF), l'activité électrique transmise respectivement au bras droit, au bras gauche et à la jambe. Les dérivations précordiales (de V1 à V6) sont placées de manière conventionnelle entre le bord droit du sternum au quatrième espace intercostal et la région axillaire au sixième espace, de manière à refléter de façon préférentielle l'activité du ventricule droit (V1-V2) et celle du ventricule gauche (V5-V6).

L'électrocardiogramme standard renseigne sur la rythmicité cardiaque, sur l'état de la propagation de la conduction entre oreillette et ventricule et au sein du muscle ventriculaire. Il donne des informations de première importance sur l'activité auriculaire (exprimée par l'onde P) et l'activité ventriculaire avec ses deux composantes, rapide (complexe QRS), ou phase de dépolarisation ventriculaire, et lente (onde T), ou période de repolarisation (fig. 2). L'hypertrophie – dilatation des oreillettes et des ventricules – imprime des modifications très caractéristiques à l'ECG, qui se traduisent par des changements dans l'orientation de l'axe électrique de P et de QRS (dans la direction de la cavité pathologique), une augmentation de voltage des accidents électriques et des modifications dites secondaires de la repolarisation dans les hypertrophies ventriculaires. La dépolarisation ventriculaire (QRS) est altérée par la présence d'un infarctus du myocarde (onde Q large et profonde de nécrose), d'un trouble de conduction intraventriculaire (élargissement de QRS par bloc de branche) ou d'une pré-excitation ventriculaire (onde delta du syndrome de Wolff-Parkinson-White).

La phase de repolarisation ventriculaire (segment ST et onde T) est altérée directement dans de nombreuses conditions : ischémie myocardique au premier chef, mais aussi péricardites, troubles métaboliques divers, influences thérapeutiques (digitaliques, antiarythmiques), accidents vasculaires cérébro-méningés. Il faut savoir que l'onde T peut être modifiée de manière non spécifique, de façon transitoire ou permanente, en l'absence de cardiopathie décelable, notamment en cas de changement de position, en période postprandiale, pendant la grossesse, chez la femme surtout en période ménopausique et en cas de surpoids, chez les sujets anxieux ou névrosés. D'où la nécessité d'interpréter avec beaucoup de prudence les modifications isolées de la repolarisation et de les intégrer dans leur contexte.

Échocardiographie

Son développement relativement récent (1970) a représenté un progrès décisif dans l'étude non invasive des cardiopathies au moyen des ultrasons.

L'échocardiographie TM (time motion) inscrit en une seule dimension la morphologie des parois, des valves et des cavités cardiaques pendant la révolution cardiaque dans les plans balayés par le faisceau ultrasonique orienté successivement dans plusieurs directions. Les épanchements péricardiques, même de faible abondance et invisibles aux rayons X, sont aisément détectés par cette méthode.

L'échocardiographie bidimensionnelle étudie le cœur dans différentes incidences et fournit des images morphologiques et dynamiques d'une très grande qualité des structures cardiaques et du départ des gros vaisseaux, permettant de sélectionner les malades pour qui le recours à une exploration invasive (cathétérisme) sera nécessaire. Dans les cardiopathies congénitales complexes, l'échocardiographie bidimensionnelle est d'un intérêt majeur, et l'échocardiographie de contraste facilite le diagnostic des shunts intracardiaques. Outre son intérêt morphologique, l'échocardiographie a ouvert de très intéressantes perspectives sur l'évaluation de la contractilité myocardique segmentaire et de la fonction ventriculaire gauche. L'échocardiographie n'apporte aucun renseignement direct sur l'état anatomique des vaisseaux coronariens, à l'exception de la partie initiale du tronc coronaire gauche.

L'échocardiographie Doppler, sur les modes linéaire et pulsé, est en plein développement, et la production d'images en couleurs constitue un nouveau progrès technologique permettant notamment de visualiser le passage du sang dans le myocarde ou encore par voie transœsophagienne.

Autres explorations non invasives

Phonomécanographie

Après avoir connu un essor considérable dans les années 1960, cette technique a perdu beaucoup de son intérêt depuis l'avènement de l'échocardiographie. La phonocardiographie est fondée sur l'enregistrement des vibrations ou oscillations de fréquences diverses, audibles ou non, qui correspondent aux bruits cardiaques normaux ou anormaux et aux souffles pathologiques. Elle confirme et surtout affine les données de l'auscultation et apporte des renseignements complémentaires quant à la chronologie des signes pathologiques dans la révolution cardiaque, en les situant par rapport aux bruits normaux du cœur et à l'activité électrique.

Différents enregistrements mécaniques (mécanogrammes) ont été couplés au phonocardiogramme : choc de la pointe (apexogramme), pouls artériel cervical (carotidogramme), pouls veineux jugulaire (phlébogramme jugulaire). Les méthodes de sensibilisation de l'analyse des phonomécanogrammes faisant appel à différentes manœuvres, comme l'expiration forcée bloquée (dite de Valsalva), et à l'utilisation de substances modifiant le comportement hémodynamique (inhalation de nitrite d'amyle pour faire chuter les résistances périphériques, injection de vasoconstricteurs pour les augmenter) ne sont presque plus utilisées.

Épreuve d'effort

L'ECG enregistré à l'effort a un double intérêt : diagnostique, pour dépister une cardiopathie ischémique (40 p. 100 environ des sujets ayant un angor authentique et des lésions coronariennes significatives à la coronarographie ont un ECG normal au repos), et d'évaluation fonctionnelle, surtout dans le cadre des maladies coronariennes pour en suivre l'évolution, spontanée ou sous traitement ou pendant et après rééducation fonctionnelle.

Les épreuves d'effort doivent être pratiquées selon un protocole parfaitement codifié, sur cycle ergométrique ou tapis roulant, par paliers, sous surveillance médicale avec enregistrement continu de l'ECG dans certaines dérivations sélectionnées et prise régulière de la pression artérielle. Le matériel nécessaire à une éventuelle réanimation et le personnel entraîné à sa réalisation sont indispensables.

En l'absence de symptôme cardiaque (douleur, essoufflement), de variation anormale de la pression artérielle (en excès et surtout en cas de chute), d'épuisement musculaire ou d'anomalie électrocardiographique (décalage marqué du segment ST, apparition de troubles du rythme ou de la conduction) obligeant à l'arrêt, l'épreuve est poursuivie jusqu'à l'obtention d'une fréquence cardiaque maximale, définie par 220 pulsations par minute moins l'âge du patient. La sensibilité de l'épreuve d'effort dans le diagnostic de la maladie coronarienne est élevée (au moins 80 p. 100). Quand l'épreuve est rapidement positive (apparition de douleurs et/ou décalage inférieur de ST > 1 mm pour les premiers paliers d'effort) et si le décalage du segment ST est important, les lésions coronariennes sont habituellement multiples et sévères. Il existe cependant des épreuves d'effort faussement positives, en particulier pour le sexe féminin où les modifications de repolarisation sont souvent difficiles à interpréter. Les épreuves d'effort faussement négatives sont rares mais à connaître car, si l'angine de poitrine est cliniquement typique, une épreuve d'effort normale ne saurait écarter le diagnostic.

Enregistrements ambulatoires de longue durée

Échocardiographie dynamique (méthode de Holter)

L'enregistrement prolongé de l'activité électrique du cœur, sur bande magnétique, pendant 24 heures et parfois plus, chez un patient poursuivant son activité coutumière a une place de choix dans le domaine des arythmies cardiaques. La méthode de Holter permet de reconnaître l'arythmie, si elle est suffisamment répétitive, et d'établir une corrélation entre les symptômes éventuellement accusés par le patient en cours d'enregistrement et les données objectives fournies par la lecture de la bande. Le mode de début de certaines arythmies, leur horaire d'apparition, leur relation avec l'activité sinusale de fond sont intéressants à prendre en considération et peuvent orienter vers un mode de déclenchement vagal, catécholergique ou ischémique. Le Holter est un des meilleurs moyens pour apprécier l'effet bénéfique des thérapeutiques antiarythmiques (réduction significative ou suppression d'extrasystoles fréquentes et/ou complexes en particulier) et, dans certains cas, de détecter l'effet pro-arythmique de certaines substances.

L'enregistrement électrique prolongé est également indiqué dans le cadre de l' insuffisance coronarienne, lorsque le diagnostic est douteux, si l'épreuve d'effort est impossible ou non significative, pour dépister une ischémie myocardique silencieuse (c'est-à-dire sans douleur thoracique) chez des sujets à facteurs de risque élevés et, dans certains cas, pour la surveillance du traitement anti-angineux.

Cependant, l'étude de la repolarisation ventriculaire n'est pas toujours facile, compte tenu des variations possibles de celle-ci qu'on observe dans des circonstances physiologiques. Si le sus-décalage de ST ne prête guère à discussion (angor de Prinzmetal), il n'en est pas toujours de même pour les variations isolées de l'onde T (aplatissement, inversion) et les décalages modérés négatifs du segment ST.

Enregistrement de la tension artérielle

L'enregistrement de la pression artérielle de manière automatique en ambulatoire est une nouvelle approche de l'étude du comportement tensionnel. Il amènera sans doute à reconsidérer le profil tensionnel physiologique, compte tenu des variations nycthémérales liées aux modifications circadiennes du tonus neurovégétatif et des influences humorales qui agissent sur les résistances périphériques, la fréquence cardiaque et la contractilité ventriculaire. Les progrès technologiques en cours pour améliorer l'enregistrement dynamique de la pression artérielle aboutiront sans doute à une plus large diffusion de la méthode qui permettra peut-être d'améliorer les indications et le suivi de la thérapeutique antihypertensive.

Enregistrements par voie œsophagienne

L' œsophage est situé dans le médiastin postérieur et se trouve, pour une partie de son trajet, à la face postérieure du cœur, au voisinage de l'oreillette gauche. Cette proximité a été utilisée pendant longtemps pour faciliter le diagnostic radiologique de la dilatation de l'oreillette gauche par opacification de l'œsophage à l'aide d'une bouillie barytée opaque aux rayons X montrant le refoulement en arrière de l'œsophage, notamment dans les maladies de la valvule mitrale.

Récemment, la stimulation de l'oreillette gauche par voie transœsophagienne à l'aide d'une électrode bipolaire introduite par voie nasale ou buccale a été utilisée à des fins d'exploration électrophysiologique, permettant d'éviter le recours à une exploration invasive de stimulation de l'oreillette par cathétérisme cardiaque. L'écho-Doppler peut même être effectué par voie œsophagienne avec une sonde à ultrasons spéciale pour affiner certaines explorations.

Nouvelle imagerie cardiologique

Exploration isotopique

La scintigraphie myocardique réalisée par injection dans une veine de thallium 201 (gamma-angiographie), couplée à une épreuve d'effort, a permis d'améliorer le diagnostic de l'insuffisance coronarienne. Le thallium 201 a une grande affinité pour les fibres musculaires, et le degré de sa fixation permet de reconnaître si l'irrigation du myocarde est normale ou déficitaire en permanence (infarctus du myocarde) ou de façon transitoire pendant l'effort (insuffisance coronarienne patente ou silencieuse).

La ventriculographie isotopique au technetium (qui est réalisée également par gamma-angiographie) pratiquée « à l'équilibre », au repos et à l'effort donne des images des cavités cardiaques en systole et diastole et permet d'étudier la fraction d'éjection du ventricule gauche et la contractilité segmentaire pariétale chez des malades où une exploration angiographique n'est pas possible ou souhaitable et si l'examen doit être répété.

L'imagerie par résonance magnétique

L'imagerie par résonance magnétique (I.R.M.) en est à ses débuts en cardiologie. Elle paraît prometteuse non pas tant dans les renseignements d'ordre morphologique que pour la source d'informations concernant le métabolisme cardiaque qu'elle est susceptible d'apporter.

Explorations invasives : cathétérisme cardiaque

Voies d'abord des cavités cardiaques

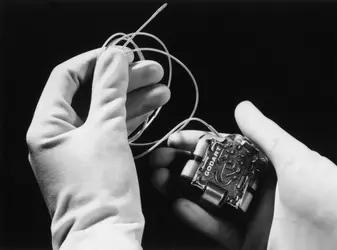

L'abord des cavités droites (cathétérisme droit) s'effectue en introduisant une ou plusieurs sondes par une veine périphérique (veine brachiale ou fémorale) par voie percutanée ou après dénudation sous anesthésie locale. Le ou les cathéters, opaques aux rayons X, sont mis en place en suivant leur trajet sous amplificateur de brillance.

L'accès aux cavités gauches (cathétérisme gauche) s'effectue par voie artérielle rétrograde, le cathéter étant introduit soit après dénudation de l'artère humérale, soit par abord percutané de l'artère fémorale. Le cathétérisme des artères coronaires s'effectue sélectivement en introduisant successivement la sonde dans la coronaire droite et la coronaire gauche.

Objectifs recherchés

Renseignements d'ordre hémodynamique

Les renseignements d'ordre hémodynamique sont obtenus à partir de la prise des pressions, systolique, diastolique et moyenne, dans les cavités cardiaques et les gros vaisseaux. La pression « capillaire » pulmonaire obtenue par le blocage de la sonde dans les plus petits vaisseaux pulmonaires renseigne sur la pression en aval, dans les veines pulmonaires et l'oreillette gauche. Le calcul des résistances vasculaires pulmonaires (résistance totale et résistance artériolaire) et celui du débit cardiaque (par thermodilution le plus souvent) donnent d'importantes informations.

Communication entre les cavités cardiaques

En cas de communication entre les cavités cardiaques, la sonde peut suivre un trajet anormal en s'engageant à travers une cloison normalement fermée (par exemple, sondage de l'oreillette gauche à travers une communication interauriculaire, de l'aorte à partir de l'artère pulmonaire s'il persiste un canal artériel). Les prélèvements gazométriques étagés depuis la veine cave jusqu'à l'artère pulmonaire permettent le diagnostic de shunt artério-veineux, de son siège et de son importance.

Opacification des cavités cardiaques (angiographie)

L'injection d'un produit iodé opaque aux rayons X dans le cœur droit permet de visualiser la dilatation ou la déformation segmentaire du ventricule droit, de mettre en évidence des shunts droit-gauche (opacification des cavités gauches au temps droit) et de montrer l'état de la circulation pulmonaire (surtout en cas d'embolie pulmonaire).

La ventriculographie gauche par injection de produit de contraste dans le ventricule gauche permet d'apprécier le degré de dilatation de cette cavité, de mettre en évidence un reflux vers l'oreillette gauche (insuffisance mitrale), de calculer la fraction d'éjection (différence entre les volumes télédiastolique et télésystolique), d'évaluer la contractilité du ventricule gauche, qui peut être diminuée de façon globale ( myocardiopathie dilatée) ou segmentaire (séquelle d'infarctus du myocarde). L'opacification sélective de l'aorte ascendante permet de reconnaître une régurgitation par l'orifice aortique (insuffisance aortique).

L'opacification sélective des coronaires ( coronarographie) effectuée dans diverses incidences est la seule façon d'obtenir une idée précise de l'état des troncs coronariens principaux (réseau épicardique) et constitue le temps indispensable préalable à toute indication de revascularisation du myocarde par pontage aorto-coronarien ou angioplastie transluminale. Quand les artères coronaires sont normales ou peu altérées et qu'il existe une angine de poitrine spontanée faisant suspecter un spasme coronarien, celui-ci peut être mis en évidence après injection d'une substance vasoconstrictive coronarienne, dérivée de l'ergot de seigle (test au Methergin).

Électrophysiologie endocavitaire

L'introduction de sondes équipées d'électrodes au sein des cavités cardiaques permet de mettre en évidence des potentiels électriques invisibles sur les tracés enregistrés à distance (potentiels liés à l'activité du faisceau de His et de ses branches proximales et, avec plus de difficulté, potentiel du nœud sinusal), de suivre l'évolution de l'excitation normale et pathologique (cartographies endocardiques auriculaires et ventriculaires), et de stimuler différentes zones du cœur à des fréquences programmées à partir de stimulateurs externes.

L'enregistrement de l'activité du faisceau de His (potentiel H), effectué aisément en plaçant l'extrémité de la sonde au bord supérieur de la tricuspide à partir d'un cathétérisme veineux percutané fémoral, permet de définir avec précision le siège d'une anomalie de conduction (bloc) entre oreillettes et ventricules. La localisation précise d'une zone génératrice d'impulsions anormales est nécessaire quand le caractère très invalidant de l'arythmie fait envisager une solution radicale (chirurgie, fulguration).

Biopsie myocardique

Limitée par voie endocavitaire au ventricule droit, le biotome étant généralement introduit par la veine jugulaire, la biopsie myocardique apporte parfois des renseignements sur l'étiologie de certaines myocardiopathies (myocardites, infiltration amyloïde, hémosidérose), permet de surveiller la toxicité pour le myocarde de certaines chimiothérapies et représente un moyen essentiel de dépistage des crises de rejet après transplantation cardiaque.

Investigations biologiques

Les investigations biologiques ont une place moins importante que dans d'autres domaines de la médecine, mais elles apportent des renseignements de grand intérêt dans :

– la recherche des facteurs de risque de l'athérosclérose coronarienne : augmentation des fractions athérogènes des lipides sanguins, diabète sucré ;

– la contribution au diagnostic de rhumatisme articulaire aigu par la mise en évidence de témoins d'une streptococcie récente (prélèvement de gorge, dosage des anticorps sanguins) ;

– la découverte par hémoculture du germe responsable d'une greffe bactérienne dans les endocardites infectieuses ;

– le diagnostic biologique de l'infarctus du myocarde en phase aiguë par le dosage des enzymes libérées par le muscle cardiaque nécrosé ;

– la surveillance des traitements anticoagulants pour en adapter la posologie.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Yves ARTIGOU : praticien hospitalier universitaire

- Yves GROSGOGEAT : médecin des Hôpitaux, chef du service de cardiologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière

- Paul PUECH : professeur de cardiologie expérimentale et des maladies vasculaires, chef du service de cardiologie à l'hôpital Saint-Eloi, Montpellier

Classification

Médias

Autres références

-

ADRÉNALINE

- Écrit par Jacques HANOUNE

- 3 568 mots

- 2 médias

Effets cardiovasculaires. Les effets cardiovasculaires de l'adrénaline résultent d'un mélange d'effets α et β-adrénergiques. On peut les étudier séparément en utilisant des agonistes spécifiques. La phényléphrine, agoniste α presque pur, augmente la pression artérielle systolique et diastolique, elle... -

ANGOR

- Écrit par François BOURNÉRIAS

- 224 mots

Un angor pectoris, ou angine de poitrine, est une manifestation clinique qui traduit une anoxie transitoire du muscle cardiaque.

Le diagnostic se fonde sur la nature des crises, que caractérisent des douleurs rétrosternales survenant typiquement à l'effort, brèves, constrictives....

-

ANTIANGOREUX

- Écrit par Dominique BIDET et Jean-Cyr GAIGNAULT

- 766 mots

Les médicaments qui appartiennent à plusieurs classes chimiques concourant, par des mécanismes parfois multiples, à s'opposer à la crise d'angor, ou angine de poitrine ou coronarite, sont appelés antiangoreux. La coronarite résulte d'une anoxie brutale et transitoire...

-

ANTIARYTHMIQUES

- Écrit par François LHOSTE

- 368 mots

Par définition, les médicaments antiarythmiques sont des substances susceptibles de prévenir ou de réduire un trouble du rythme cardiaque. Ces médicaments sont nombreux, leurs structures biochimiques très différentes, leurs classifications pharmacologiques diverses, mais tous se caractérisent...

- Afficher les 45 références

Voir aussi

- INFARCTUS DU MYOCARDE

- AORTE

- ARTÈRES CORONAIRES

- CANAL ARTÉRIEL

- HIS FAISCEAU DE

- ÉLECTROCARDIOGRAMME (ECG)

- ŒSOPHAGE

- TENSION ARTÉRIELLE

- TACHYCARDIE

- RÉANIMATION

- SCINTIGRAPHIE ou GAMMAGRAPHIE, médecine

- FIBRILLATION AURICULAIRE ou FIBRILLATION ATRIALE

- FIBRILLATION VENTRICULAIRE

- CHOC ÉLECTRIQUE, cardiologie

- DÉBIT SANGUIN

- MALADIE BLEUE

- MYOCARDIOPATHIE ou CARDIOMYOPATHIE

- INSUFFISANCE CARDIAQUE

- VALVULE MITRALE

- PÉRICARDITE

- RÉTRÉCISSEMENT MITRAL

- RÉTRÉCISSEMENT AORTIQUE

- PHONOCARDIOGRAPHIE

- PALPITATIONS

- OREILLETTES

- VENTRICULES

- VALVULE TRICUSPIDE

- CATHÉTÉRISME

- ANGINE DE POITRINE

- RÉTRÉCISSEMENT INFUNDIBULAIRE

- INSUFFISANCE TRICUSPIDE

- RADIOGRAPHIE

- BIOPSIE

- ATHÉROME

- ANGIOGRAPHIE

- INSUFFISANCE CORONARIENNE

- RADIOLOGIE

- IMMUNOSUPPRESSEURS

- HYPOTENSION ARTÉRIELLE

- ALCOOLISME

- ANÉVRYSMES ou ANÉVRISMES

- PONCTION

- SOINS INTENSIFS

- RESPIRATOIRE PATHOLOGIE

- DYSPNÉE

- DOPPLER-FIZEAU EFFET, applications médicales

- CARDIO-VASCULAIRES MALADIES

- FIBRILLATION, cardiologie

- RADIOSCOPIE

- SHUNTS CIRCULATOIRES

- ENREGISTREMENTS PHYSIOLOGIQUES

- PACEMAKERS

- FALLOT TÉTRALOGIE DE

- COARCTATION AORTIQUE

- ÉCHOCARDIOLOGIE

- HOLTER MÉTHODE DE, cardiologie

- PROLAPSUS MITRAL

- ÉCHOCARDIOGRAPHIE

- TRINITRINE

- EXPLORATION FONCTIONNELLE

- BLOC AURICULO-VENTRICULAIRE

- BRUITS DU CŒUR

- COMMUNICATIONS INTRACARDIAQUES

- CONDUCTION INTRACARDIAQUE

- CORONAROGRAPHIE

- COMMISSUROTOMIE, chirurgie

- VALVULES CARDIAQUES

- HÉMODYNAMIQUE

- ARTÈRE PULMONAIRE

- VEINES PULMONAIRES

- CIRCULATION SANGUINE FŒTALE

- CIRCULATION PULMONAIRE

- AUSCULTATION CARDIAQUE

- VALVULOPATHIES

- WOLFF-PARKINSON-WHITE SYNDROME DE

- FLUTTER

- CARDIOTHYRÉOSE

- BLOC DE BRANCHE

- ANGIOPLASTIE

- THROMBOLYTIQUE TRAITEMENT

- INSUFFISANCE MITRALE

- INSUFFISANCE AORTIQUE

- VENTRICULOGRAPHIE

- FACTEURS DE RISQUE CARDIO-VASCULAIRE

- IRM (imagerie par résonance magnétique) ou RMN (résonance magnétique nucléaire), applications biomédicales

- URGENCES, médecine

- MENACE SYNDROME DE

- RÉENTRÉE, cardiologie

- THALLIUM 201

- SPASME CORONARIEN

- TORSADE DE POINTE, cardiologie

- STOKES-ADAMS MALADIE DE

- TAMPONNADE CARDIAQUE

- VALVULOPLASTIE

- CHOC CARDIOGÉNIQUE

- FRÉQUENCE CARDIAQUE

- MORT SUBITE

- VALVULE AORTIQUE