- 1. Les principaux types de colza

- 2. Le colza, produit du génie génétique

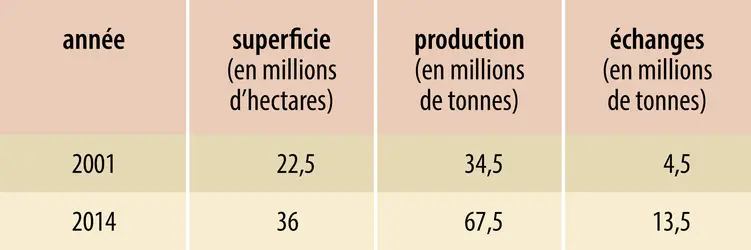

- 3. Le dynamisme de la production de colza

- 4. Les diverses utilisations du colza

- 5. Modes de production et rendements du colza

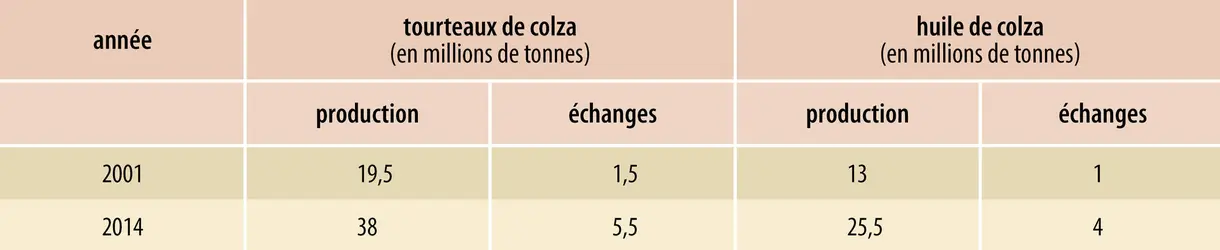

- 6. Les échanges mondiaux de colza et de ses produits dérivés

- 7. Colza et développement durable

- 8. Bibliographie

- 9. Liens internet

COLZA

Article modifié le

Modes de production et rendements du colza

La culture du colza s’effectue dans des conditions agronomiques, bioclimatiques et socio-économiques bien différentes selon les zones géographiques. Au sein d’un même pays, son importance est également fonction de la place accordée à la production des autres plantes oléagineuses.

Si le colza est cultivé sur tous les continents, il existe toutefois trois aires principales de production de graines de colza : l’Asie orientale et méridionale avec la Chine et l’Inde ; l’Amérique du Nord avec la Prairie canadienne et le Wheat Belt septentrional des États-Unis ; l’Union européenne (U.E.), surtout dans sa partie occidentale.

C’est en Asie orientale et méridionale que les superficies réservées au colza sont les plus importantes (13,2 millions d’hectares en 2012). Toutefois, les rendements demeurent modestes : 19 q/ha en Chine et 12 q/ha en Inde où le colza se trouve principalement cultivé au Rajasthan, dans l’est du pays. Cette production asiatique est essentiellement issue d’une agriculture manuelle ou d’une agriculture attelée pratiquée dans le cadre de petites exploitations familiales couvrant au plus quelques hectares.

En Amérique du Nord, plus de 9 millions d’hectares ont été consacrés à la production de colza en 2012. Il s’agit essentiellement du canola. Cette culture y est pratiquée dans le cadre de très vastes exploitations (couvrant plus de 500 et même plus de 1 000 hectares) puissamment moto-mécanisées. Semé au printemps, le canola canadien, dont 95 p.100 de la production proviennent de variétés génétiquement modifiées, est cultivé en alternance avec des blés de printemps à haute teneur en protéines. L’utilisation de variétés O.G.M. de colza permet d’employer la technique du semis direct (sans labour) qui réduit les frais de culture. Les conditions climatiques très rudes, qui sont celles d’un climat semi-aride froid, expliquent que les rendements demeurent modestes, le plus souvent inférieurs à 20 q/ha. Ceci n’empêche pas le Canada, en raison de l’importance des superficies cultivées, d’être le deuxième producteur mondial de colza, derrière l’Union européenne, et le premier exportateur mondial.

L’Union européenne est la première zone géographique productrice de graines de colza de la planète. Ceci est dû à l’utilisation de variétés d’hiver, aux rendements plus élevés, et à un mode de culture mené de façon intensive, reposant sur des apports plus élevés en engrais azotés. Au sein de l’Union européenne, la France et l’Allemagne sont les deux principaux pays producteurs et triturateurs de graines de colza, et les deux principaux pays producteurs de biodiesel. La culture du colza y est conduite dans le cadre de structures d’exploitation variées, jusque dans des régions d’élevage. La plus grande partie de la production se trouve toutefois effectuée par des exploitations de grande culture céréalière assez comparables aux cash grain farms (exploitations spécialisées dans la production de grains – céréales et oléagineux – pour la vente) des pays anglo-saxons, mais de taille plus modeste (quelques centaines d’hectares) malgré une tendance à une évolution vers des superficies plus importantes. En France, ces exploitations de grande taille, qui font une large place à la culture du colza, sont majoritairement localisées dans la moitié septentrionale du pays et plus particulièrement le long d’une diagonale s’étendant des Charentes à la Lorraine, en passant par la Champagne berrichonne et les plateaux bourguignons. Cette diagonale, que l’on suit du sud-ouest à l’est du Bassin parisien, coïncide avec une zone de « petites terres » caillouteuses, souvent peu profondes, qui se sont développées à partir de l’auréole des calcaires du Jurassique. Le colza y constitue une très bonne tête d’assolement dans le contexte d’une rotation sur trois ans colza-blé-orge et peut y cohabiter localement avec le tournesol. En dehors de cette principale zone de culture, le colza est moins présent dans les régions aux limons épais du centre et du nord du Bassin parisien, se trouvant souvent concurrencé par la culture de la betterave à sucre. Dans les régions françaises méridionales, où le maïs est largement cultivé, la cohabitation du colza avec le maïs est rendue difficile par le calendrier agricole. Le colza apparaît donc comme une culture qui permet d’utiliser au mieux tout un ensemble de régions aux conditions agronomiques moins favorables. La production française de colza, qui était de 4 millions de tonnes en 2006, dépasse désormais nettement 5 millions de tonnes. La France peut en exporter des quantités importantes vers l’Allemagne, à partir de la Lorraine via la Moselle canalisée. Parallèlement, la trituration du colza a été à l’origine de l’installation de nombreuses unités de transformation qui ont créé des emplois dans différentes zones rurales qui en étaient particulièrement dépourvues.

Derrière ces trois aires principales de culture du colza se trouve l’Australie. Dans ce pays, le mode de production de cet oléagineux se rapproche de celui du Canada, mais cette fois dans le contexte d’un climat semi-aride chaud. L’utilisation de variétés génétiquement modifiées y est autorisée mais elle reste moins fréquente qu’au Canada. Les exploitations australiennes productrices de grains de céréales et de graines oléagineuses couvrent des milliers d’hectares et utilisent, comme au Canada, le même matériel que celui qui sert pour la culture et la récolte du blé. L’Australie exporte une très grande partie de sa production (3 millions de tonnes exportées sur une production de 3,4 millions de tonnes en 2012) vers la Chine. La quantité de ces exportations demeure toutefois très irrégulière d’une année sur l’autre car la production de colza est, comme celle du blé australien, très dépendante des aléas climatiques qui touchent particulièrement cette région du monde.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Paul CHARVET : professeur émérite à l'université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, membre de l'Académie d'agriculture de France

Classification

Médias

Autres références

-

BIOCARBURANTS ou AGROCARBURANTS

- Écrit par Jean-Paul CHARVET et Anthony SIMON

- 6 509 mots

- 10 médias

...bien supérieure à celle des États-Unis ainsi qu’à celles des nouveaux venus dans ce type de production que sont l’Argentine, le Brésil ou l’Indonésie. La filière biodiesel se trouve principalement réalisée en Europe à partir du colza : un hectare de cet oléagineux permettant d’obtenir environ 1 800... -

CORPS GRAS

- Écrit par Eugène UCCIANI

- 5 082 mots

- 6 médias

Lecolza (Brassica napus, variété oleifera) est une Brassicacée herbacée annuelle connue depuis le Néolithique. Il est cultivé en Chine et en Inde principalement, mais aussi en Europe centrale, au Canada et en France. Il représentait en 1989 le cinquième oléagineux par sa production mondiale annuelle,... -

CRUCIFÈRES

- Écrit par Marie-Claude NOAILLES

- 2 486 mots

- 5 médias

...dépuratives, on les utilise en salade ( cresson, radis...), condiment (moutarde...) ou légume ( chou, navet...). On extrait de l'huile des graines de colza et de caméline. Certaines espèces servent de fourrage. D'autres enfin ont des propriétés tinctoriales, autrefois réputées, comme le pastel ou... -

LORRAINE

- Écrit par André HUMBERT et René TAVENEAUX

- 7 590 mots

- 11 médias

...sols) et elle ne produit que 4 p. 100 des céréales françaises. Les agriculteurs lorrains ont tenté de surmonter ce handicap en développant la culture du colza. Cet oléagineux couvre, en effet, 134 000 hectares qui ont produit plus de 9 p. 100 du total national. Une grande partie de cette récolte est destinée... - Afficher les 7 références

Voir aussi

- MATIÈRES PREMIÈRES

- PROTÉINES ALIMENTAIRES

- GRAS ACIDES

- ALIMENTATION ANIMALE, élevage

- HUILES VÉGÉTALES

- AGRICULTURE RAISONNÉE

- ESTÉRIFICATION

- ÉRUCIQUE ACIDE

- AGRICOLES EXPLOITATIONS

- ALLEMAGNE, économie

- PHYTOSTÉROLS

- CHINE, économie

- BIODIESEL

- INDE, économie

- EXPORTATIONS

- FRANCE, économie

- PLANTES TRANSGÉNIQUES ou PLANTES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉES (PGM)

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, économie

- ALIMENTS

- TOURTEAU, agriculture et zootechnie

- SECTEUR AGRICOLE

- SEMIS DIRECT