COMORES

| Nom officiel | Union des Comores |

| Chef de l'État et du gouvernement | Azali Assoumani - depuis le 3 avril 2019 |

| Capitale | Moroni |

| Langue officielle | Comorien , Français , Arabe |

| Population |

850 387 habitants

(2023) |

| Superficie |

1 861 km²

|

Article modifié le

Une évolution mouvementée

La tentative révolutionnaire d'Ali Soilih

Le 2 janvier 1976, Ali Soilih remplace le prince Jaffar à la tête du pays. Il entreprend de consolider l'État : création d'une armée, organisation d'une diplomatie conduite par Mouzaoir Abdallah et orientée vers la recherche d'aides extérieures destinées à combler les vides laissés par le retrait français. Le nouveau président encourage les lycéens, laissés à la rue par la fermeture de leurs établissements, à s'organiser en comités pour lutter contre les traditions les plus paralysantes : dépenses ostentatoires des grands mariages et des funérailles, « superstition et charlatanisme », port du voile. Ces comités suscitent, par leurs excès, l'animosité de l'ensemble de la population, et cette effervescence sociale n'est malheureusement pas contrebalancée par une amélioration sensible en matière économique, exception faite d'importations massives de viande vendue à un prix subventionné. Deux événements viennent noircir le tableau : le massacre, à Majunga (Madagascar), du 20 au 22 décembre 1976, de plus d'un millier de Comoriens impose le rapatriement de dix-sept mille survivants ; puis une coulée de lave, le 5 avril 1977, engloutit le village de Singani à 20 kilomètres au sud de la capitale. Décidé malgré tout à parachever l'action des comités contre les notables, Ali Soilih prononce le 12 avril la dissolution de l'administration, tous les fonctionnaires étant licenciés et les « paperasses » brûlées. Moins de deux mois après ce geste théâtral, les Comores sont dotées d'une nouvelle Constitution ; d'une administration « légère », décentralisée, reprenant les meilleurs éléments de l'ancienne, et de six sociétés d'économie mixte pour les secteurs clés. Mais cette façon de « faire table rase » finit d'accréditer à l'extérieur l'image d'un régime anarchique et tarit le flux, déjà réduit, des aides internationales. Celles-ci vont faire cruellement défaut pour mener à terme des programmes économiques entrepris sans attendre les financements extérieurs : développement de la culture du maïs hybride, culture associée vanille-girofle-banane, modernisation de la pêche. La construction des bâtiments des mudiria (surdimensionnés), qui doivent être les bases régionales de l'administration décentralisée et les pôles du développement, n'en finit pas, drainant toutes les ressources publiques ; les fonctionnaires ne sont payés qu'avec plusieurs semaines de retard. Le mécontentement causé par ces difficultés financières est aggravé par des retards dans les importations de riz (aliment de base d'un bon nombre de Comoriens) et par de nouvelles campagnes du pouvoir populaire pour neutraliser les foyers d'opposition que constituent les mosquées. L'armée doit reprendre le contrôle de Mohéli le 28 décembre 1977 et fait plusieurs morts et de nombreux blessés à Iconi le 17 mars 1978. Le régime s'use : un référendum, organisé en octobre 1977, ne donne que 55 % de voix en faveur du maintien d'Ali Soilih au pouvoir.

La restauration des mercenaires

Dans la nuit du 12 au 13 mai 1978, un commando de cinquante mercenaires européens, conduits par le « colonel » Bob Denard, capture Ali Soilih, disperse l'« armée populaire » et prend le contrôle du pays, préparant le retour d'Ahmed Abdallah (21 mai), suivi de l'assassinat d'Ali Soilih (28 mai). Trait classique du retour des émigrés, le nouveau régime, accueilli dans la liesse, rejette en bloc ce qui avait été mis en place par le précédent : le drapeau, l'hymne national, l'administration décentralisée, l'alphabétisation en comorien, les programmes agricoles, le plan intérimaire de cinq ans...

Bob Denard, comorianisé sous le nom de Moustapha M'hadjou, fait partie du directoire politico-militaire qui dirige le pays jusqu'au 22 juillet, date à laquelle il doit s'effacer, conservant le titre, plus discret, de commandant en chef des forces de sécurité. Le 1er octobre, un référendum constitutionnel crée une République fédérale et islamique et, le 23 octobre, Ahmed Abdallah, candidat unique, est élu président avec plus de 99 % des suffrages. Le 10 novembre 1978, cinq accords de coopération économique et militaire sont signés entre Paris et Moroni. Des mercenaires encadrent toujours la garde présidentielle, la « G.P. », le reste de l'armée étant désormais encadré par des militaires français en échange de facilités navales. D'autres mercenaires se sont octroyé la majorité des biens des sociétés d'économie mixte et partagent avec le président les opérations les plus profitables d'import-export.

Après une période d'ostracisme d'environ un an, le nouveau régime normalise peu à peu ses relations avec ses voisins africains, avec l'O.U.A. (la délégation comorienne en avait été expulsée le 8 juillet 1978) et obtient l'admission des Comores à la Ligue arabe. Ce regain de respectabilité africaine implique la réaffirmation de la revendication du retour de Mayotte, que devait faciliter le caractère fédéral de la nouvelle Constitution.

Le régime d'Ahmed Abdallah

De 1978 à 1989, Ahmed Abdallah exerce un pouvoir de plus en plus autocratique, profitant des divisions de l'opposition et solidement soutenu par le pouvoir des mercenaires (la « G.P. » du commandant Charles).

De nombreuses tentatives de coups d'État, civiles ou militaires, émaillent cette décennie : 14 février 1981, 8 mars 1985, 30 novembre 1987. Réprimées brutalement, elles alternent avec les succès électoraux d'Ahmed Abdallah et de son parti, qui attestent le contrôle parfait de l'administration sur les opérations électorales : réélection présidentielle le 30 septembre 1984, avec 99 % des suffrages, victoire du Parti bleu, le 22 mars 1987, qui remporte la totalité des sièges à l'Assemblée fédérale.

Ces succès s'accompagnent de renforcements des pouvoirs présidentiels : révision constitutionnelle du 24 octobre 1982, puis cumul par le président, à partir du 31 décembre 1985, des fonctions de président et de celles de Premier ministre, ce qui permet d'écarter du pouvoir Ali Mroudjaé, devenu un peu trop critique, et de « mettre sur un pied d'égalité » (selon un mot du président) celui-ci et les deux autres successeurs potentiels les plus en vue, Mohamed Taki et Mouzaoir Abdallah.

L' Afrique du Sud appuie les mercenaires qui soutiennent Ahmed Abdallah. Mais, en 1989, le président De Klerk, dans le cadre de sa politique de normalisation, fait couper les subventions aux mercenaires des Comores. Ces derniers en viennent à assassiner le président Abdallah, le 26 novembre 1989, dans des circonstances confuses (négociation orageuse ou manœuvre d'intimidation qui tourne mal ?). Devant la réprobation internationale qui s'ensuit et après un déploiement des forces navales françaises, l'armée française finit par prendre la relève des mercenaires. En 1990, c'est le candidat du Parti vert Saïd Mohamed Djohar qui est élu. Le régime demeure démocratique mais s'accommode de la persistance d'une corruption généralisée. Organisé par les assassins du président Abdallah, un coup d'État survient en 1995. La France intervient militairement et, à l'issue de l'élection de 1996, Mohamed Taki Abdoulkarim est élu président. Une nouvelle Constitution est adoptée dans la foulée.

Vers l'« Union des Comores »

En 1997, s'estimant moins bien traitées que la Grande Comore par le pouvoir central, les îles d'Anjouan et de Mohéli font sécession et se déclarent indépendantes. L'intervention de l'armée se solde par un échec. De négociations avortées en reprise des combats, le conflit semble sans issue. C'est dans ce contexte que se produit, en avril 1999, le coup d'État qui porte au pouvoir le chef de l'armée, le colonel Assoumani Azali. Une négociation s'engage enfin, qui aboutit en plusieurs étapes (accords de Fomboni 1 et 2) à la ratification par référendum, le 23 décembre 2001, d'une nouvelle Constitution instituant l'« Union des Comores ». Les Comores deviennent un État fédéral composé de trois îles, disposant chacune d'une large autonomie. Il est également instauré une présidence de la République tournante entre les îles. En avril 2002, le colonel Azali est élu président de l'Union, cependant que chaque île se dote du sien propre. Les problèmes de répartition des compétences ne tardent pas à surgir, mais ne compromettent pas la bonne tenue des élections législatives de 2004, dont les résultats sont favorables aux tenants d'une autonomie accrue des îles. Conformément au texte constitutionnel, un ressortissant d'Anjouan, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, succède en mai 2006 au colonel Azali à la tête de l'État. La communauté internationale, et la France en particulier, ont apporté leur concours au bon déroulement du scrutin. Si le passé chaotique du pays impose une certaine prudence, les Comores semblent emprunter la voie de la stabilité politique et de la maturité démocratique. Afin de renforcer le pouvoir fédéral, la Constitution est amendée en 2009 : les trois îles ne seront plus dirigées que par un gouverneur – et non un président –, tandis que la durée du mandat du président de l’Union est allongée. Lors de l’élection présidentielle de décembre 2010, c’est un représentant de Mohéli, le vice-président sortant Ikililou Dhoinine, qui est porté à la tête de l’État.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marie-Françoise ROMBI : chargée de recherche au C.N.R.S., sous-directeur du Laboratoire de langues et civilisations à tradition orales, U.P.R. 3121 du C.N.R.S.

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

COMORES, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

ABDALLAH ABDERAMANE AHMED (1919-1989)

- Écrit par Marie-Françoise ROMBI

- 977 mots

Premier chef d'État des Comores, Ahmed Abdallah est né le 12 juin 1919 sur la côte est de l'île d'Anjouan, dans l'aristocratie de Domoni, selon sa biographie officielle. Mais divers portraits du chef du Parti vert (de la couleur des bulletins de vote) le décrivent plutôt comme un paysan madré...

-

AFRIQUE (Histoire) - Préhistoire

- Écrit par Augustin HOLL

- 6 328 mots

- 3 médias

La colonisation de Madagascar et des Comores entre dans le processus global d'« internationalisation » de la partie occidentale de l'océan Indien. Des groupes d'agriculteurs bantu se répandent de la zone des Grands Lacs vers la côte et développent à terme les cités-États swahili... -

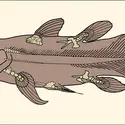

CŒLACANTHES

- Écrit par Daniel ROBINEAU

- 2 671 mots

- 3 médias

Tousles spécimens capturés aux Comores l'ont été par les pêcheurs locaux, qui utilisent des pirogues à balanciers et de longues lignes de coton tressé de 2 à 3 millimètres de diamètre, noircies et tannées à l'aide d'extraits végétaux. La ligne est lestée par une pierre, sommairement fixée par une boucle.... -

DENARD BOB (1929-2007)

- Écrit par Olivier HUBAC

- 926 mots

Robert Denard, dit colonel Bob Denard ou encore Saïd Mustapha Mahdjoub, fut, avec le Belge Jean Schramme, l'un des « affreux » les plus connus de l'histoire de l'Afrique postcoloniale. Tour à tour militaire, mercenaire et entrepreneur, Bob Denard fait figure de légende auprès du grand public comme des...

- Afficher les 7 références

Voir aussi