COMPORTEMENT ANIMAL Comportement social

Article modifié le

Gestion des conflits

La vie en groupe entraînant nécessairement des conflits d'intérêts, on trouve, chez tous les animaux sociaux, des mécanismes permettant de limiter les conséquences de la compétition et des phénomènes d'agression au sein d'une même espèce.

Limiter les dangers de l'agressivité

Signaux inhibiteurs de l'agressivité

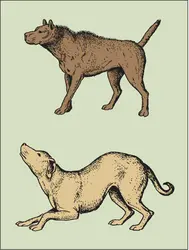

Il existe souvent une inhibition de l'agressivité des adultes envers les jeunes ou des mâles envers les femelles. Un chien mâle adulte n'attaque pas un chiot ou une femelle, tout au plus il les menacera mais en retenant ses morsures. Chez les babouins, les très jeunes singes ont un pelage noir alors que les adultes sont gris-beige. Cette caractéristique agit comme un inhibiteur de l'agression, au point que non seulement les jeunes sont toujours traités avec tolérance mais les mâles adultes peuvent éviter les conflits avec leurs rivaux en prenant un jeune au pelage encore noir dans leurs bras. On rencontre également certaines inhibitions de l'agression entre deux mâles adultes. Comme nous le verrons plus loin (combats ritualisés), les animaux évitent souvent d'utiliser leurs armes les plus dangereuses lors d'un combat entre congénères. De plus, l'individu dominé peut faire comprendre à son rival qu'il accepte cette situation en prenant certaines attitudes qui inhibent alors l'agressivité du gagnant. Chez les chiens et les loups, par exemple, le perdant se met sur le dos, présentant son ventre et sa gorge, soit les parties les plus vulnérables de son anatomie. Ce spectacle bloque immédiatement l'attaque de son congénère qui peut continuer à gronder mais ne mordra pas un individu dans cette posture. De même, les perroquets présentent leur nuque en signal d'apaisement.

Combats ritualisés

Les animaux en viennent généralement à se battre lorsqu'ils sont en compétition pour certaines ressources (territoire, nourriture, partenaire sexuel...).

Avant de combattre, un individu a intérêt à évaluer son adversaire afin de savoir si ses capacités et sa motivation sont inférieures ou supérieures aux siennes. Si l'un des protagonistes est clairement plus faible ou moins motivé à combattre, il est plus économique (en termes de temps, d'énergie, de risques de blessure) pour chacun que le plus fort ou le plus motivé obtienne la ressource convoitée sans qu'un combat sévère ait lieu. Par conséquent, beaucoup de combats sont purement vocaux : la voix – utilisée par des insectes comme les criquets, de nombreux batraciens, des mammifères comme les cerfs, et, bien entendu, les oiseaux chanteurs – est en effet fréquemment corrélée à la taille, aux capacités ou à la motivation des individus. Il existe également des duels olfactifs : par exemple, le lémur catta, encore appelé maki catta, frotte les glandes de ses poignets sur sa queue annelée qu'il agite ensuite en direction de son adversaire, ajoutant ainsi l'odeur aux stimuli visuels.

Les adversaires passent ensuite par une phase d'observation (les cerfs se déplacent parallèlement), puis, enfin, le combat a lieu, mais de façon à limiter les blessures graves : les cerfs pourraient éventrer leur adversaire avec leurs bois, mais ils ajustent, au contraire, soigneusement leurs bois contre ceux de leur rival. Les différentes étapes impliquent généralement une augmentation progressive de l'énergie dépensée et de la violence de la confrontation. Chaque individu peut abandonner le combat lorsqu'il sent que l'escalade n'est pas à son avantage.

Chez les bonobos, singes anthropoïdes pacifiques, les relations sexuelles, qui peuvent avoir lieu entre deux individus du même sexe, sont souvent utilisées pour réguler et prévenir les conflits. Plus des trois quarts des relations sexuelles n'auraient rien à voir avec la reproduction.

Réconciliations

Le primatologue Frans de Waal a été le premier à comprendre, à la fin du xxe siècle, l'importance des réconciliations chez les primates. En effet, celles-ci permettent de restaurer les bonnes relations entre les ex-adversaires et, donc, d'éviter une escalade de la violence. Chez les chimpanzés, près de la moitié des opposants ont une interaction affiliative dans la demi-heure qui suit un conflit. Les réconciliations peuvent être sincères, lorsque les individus veulent maintenir des relations pacifiques mais, chez les chimpanzés, elles sont souvent tactiques, alors fondées sur des systèmes d'alliance. Ainsi, on observe que certains mâles se réconcilient avec d'anciens ennemis au moment où ils en ont besoin pour lutter contre un nouvel adversaire. On constate aussi, dans cette espèce, que les femelles se disputent moins que les mâles, mais elles font moins souvent la paix après un conflit... Des comportements de réconciliation sont régulièrement observés chez d'autres singes et commencent à être étudiés chez d'autres espèces, notamment chez des mammifères sociaux tels que les hyènes et les dauphins.

Hiérarchie

Définition et fonction des hiérarchies

Il existe généralement une hiérarchie chez les vertébrés formant des groupes sociaux stables, voire chez certains invertébrés tels que les écrevisses ou les blattes. Elle peut être définie par l'accès privilégié à des ressources limitées de certains individus par rapport à d'autres. Ces ressources peuvent être, notamment, de la nourriture, l'accès aux partenaires sexuels ou à certains lieux (un emplacement pour construire un nid, une place à l'ombre dans la savane...). L'individu dominant peut éloigner ses subordonnés de ces ressources par sa seule présence ou des menaces, sans avoir besoin de combattre. La dominance est relative et souvent transitive : l'individu A domine tous les autres, l'individu B domine tous les autres sauf A, l'individu C domine tous les autres sauf A et B, etc. Mais il peut également y avoir des hiérarchies triangulaires dans lesquelles A domine B qui domine C, mais C domine A, chez les bovins par exemple (fig. 1). Ces relations de dominance-subordination ont donc l'avantage d'éviter les conflits car chaque animal connaît son rang dans la hiérarchie et celui des autres membres de son groupe. Mais les individus dominants jouent également un rôle positif au sens où ils limitent les combats des membres de leurs groupes : chez les singes notamment, les individus dominants interviennent très fréquemment pour restaurer la paix lors des combats. Il a été observé que lorsque ces individus dominants sont retirés, non seulement le taux d'interactions agressives entre les autres membres du groupe augmente, mais les interactions positives telles que les comportements de jeu, de toilettage et de réconciliation diminuent.

Accès à la dominance

La dominance est notamment influencée par le sexe de l'individu. Chez la plupart des mammifères (y compris les chimpanzés), les mâles sont dominants par rapport aux femelles car ils sont physiquement plus forts. Toutefois, il existe des exceptions : chez les bonobos, les femelles dominent les mâles parce qu'elles forment entre elles des liens solides qui leur permettent de se liguer contre eux. Généralement, les mâles ont aussi une hiérarchie entre eux, de même que les femelles entre elles.

Les animaux dominants sont fréquemment plus grands, plus forts, en meilleure santé. Les taux hormonaux jouent également un rôle. Ainsi, un coq auquel on a injecté de la testostérone devient plus agressif et moins peureux, ce qui lui permet de monter dans la hiérarchie. La dominance dépend aussi de la confiance en soi. Si on place un coq en face d'un autre coq empaillé, le véritable coq va s'en approcher timidement, puis plus courageusement si l'on fait reculer le coq empaillé. Le vrai coq prend alors de l'assurance et, une fois réintégré dans son groupe, il accédera à un rang plus élevé. Chez les bovins, les individus dominants sont aussi les moins peureux. Les primates mâles ont généralement recours à des parades pour intimider leurs adversaires. Ils essaient de se montrer impressionnants en hérissant les poils, en faisant du bruit, en arrachant et en traînant des branchages, en lançant des pierres. Chez des chimpanzés sauvages observés par Jane Goodall, un jeune mâle nommé Mike a réussi à monter dans la hiérarchie en frappant entre eux des bidons métalliques qu'il avait volés dans le campement de la chercheuse. Mais, dans des sociétés aussi sophistiquées que celle des chimpanzés, impressionner les autres ne suffit pas pour être le dominant. Ces animaux ne peuvent parvenir à ce statut que grâce à un réseau complexe d'alliances et de soutien de la part des autres membres du groupe, que ce soit des mâles ou des femelles. Il existe aussi une hiérarchie chez les femelles primates mais elle est plus stable que chez les mâles car il y a moins de lutte pour le pouvoir. Chez les macaques ou les chimpanzés, par exemple, une jeune femelle hérite automatiquement du rang de sa mère, les femelles apparentées se soutenant entre elles. Les filles restent subordonnées par rapport à leur mère ; quant aux sœurs, leur rang est en proportion inverse de leur âge (car la mère soutient davantage sa fille la plus jeune). On parle alors d'un système de hiérarchie matrilinéaire. Chez les oiseaux choucas, le rang des femelles dépend de celui de leur partenaire.

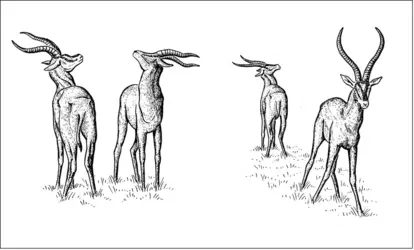

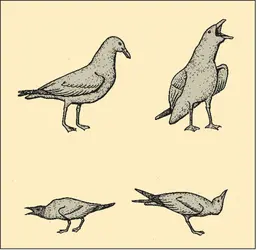

Signaux ritualisés

Les animaux déploient des signaux ritualisés non seulement pour signifier leur agressivité ou leur apaisement, mais parfois aussi pour signaler leurs rangs respectifs (fig. 2). Ces signaux varient en fonction des espèces. On retrouve souvent une posture droite, queue levée et oreilles dressées pour le sujet dominant, celui-ci exagérant sa stature, tandis que le subordonné, à l'inverse, tend à se faire le plus petit possible (fig. 3). Chez les chiens ou les loups, il existe chez les subordonnés un comportement de soumission qui consiste à lécher les coins de la bouche du dominant, ce qui imite les comportements des jeunes quémandant de la nourriture à leurs parents. Un autre signal de soumission, déjà cité, est la roulade sur le dos. Ces comportements inhibent l'agressivité du dominant (fig. 4). Chez les chimpanzés, il existe une vocalisation appelée grognement haleté (pant-grunt), qui symbolise la soumission. Ce signal est toujours émis par le subordonné en direction du dominant. Cependant la relation formelle, signalée par le grognement haleté de la part du subordonné, peut dans certaines situations être différente de la situation effective. Par exemple, un subordonné peut occasionnellement gagner un combat sur un dominant, ou un dominant peut accorder l'accès d'un subordonné à de la nourriture, mais cela ne changera pas la direction du signal (qui sera toujours émis par le même individu, celui qui est subordonné de façon générale). Le dominant sera même d'autant plus tolérant si le subordonné reconnaît explicitement son statut en émettant des grognements haletés.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Dalila BOVET : éthologue, maître de conférences

Classification

Médias

Autres références

-

AGRESSIVITÉ, éthologie

- Écrit par Philippe ROPARTZ

- 3 932 mots

...l'espace disponible, de la frustration, de la privation alimentaire, de la concurrence, de la structure sociale du groupe, dans l'expression de l'agression. Il est également certain que, chez l'animal, on ne saurait séparer l'agression des comportements sociaux ; l'animal a besoin d'un adversaire pour exprimer... -

BEHAVIORISME

- Écrit par Jean-François LE NY

- 4 683 mots

- 2 médias

...trente aux années cinquante, se déroule un grand débat sur les théories de l'apprentissage, alimenté par de nombreuses recherches expérimentales, soit chez l'animal, à partir de procédures de conditionnement, soit chez l'homme, notamment au moyen des apprentissages par cœur. L'objectif principal est... -

BUYTENDIJK FREDERIK (1887-1974)

- Écrit par Georges THINÈS

- 1 281 mots

Occupant une place particulière parmi les meilleurs psychologues contemporains, le savant hollandais F. J. J. Buytendijk, qui fut pendant de longues années professeur aux universités de Nimègue et d'Utrecht, peut difficilement être rangé dans une école. On ne peut pas non plus le considérer comme...

-

CHARLES SHERRINGTON : CONCEPT D'INTÉGRATION NERVEUSE

- Écrit par Yves GALIFRET et Yves LAPORTE

- 304 mots

La parution en 1906 d'un important ouvrage de sir Charles Scott Sherrington fait date en neurophysiologie. Dans Integrative Action of the Nervous System, il interprète l'unification du comportement d'un organisme comme l'expression ultime d'un processus d'intégration nerveuse. Sous sa forme...

- Afficher les 63 références

Voir aussi