CONSCIENCE

Article modifié le

La conscience et l'ordre des valeurs humaines

L'exposition des structures et de l'organisation de l'être conscient l'expriment pour ce qu'il est : l'ordre qui le constitue comme sujet de son monde et l'ordre que ce même sujet impose à son monde. Que cet ordre ne soit pas celui d'une sorte de despotisme, c'est bien ce qui est suggéré par l'organisation même du pouvoir de l'être conscient, lequel ne peut jamais se rendre maître absolu de son inconscient. Il n'en reste pas moins que « ordonnance » de son architectonique ou de son autorité, sa fonction est – comme celle du système nerveux – d'assurer son autonomie (sa liberté) par sa capacité d'intégration (son pouvoir d'autoconstruction et d'autorégulation). Formulée en ces termes éthiques et juridiques, la structure fonctionnelle de la « conscience » se découvre comme l'objet et l'enjeu de tous les problèmes eschatologiques et axiologiques de l'humanité. Et c'est effectivement l'ontologie de l'être conscient qui constitue le centre de tous les problèmes proprement anthropologiques. Tant il est vrai que le même mot, qui, dans la langue latine et en anglais, réunit le sens des deux mots allemands Bewusstsein et Gewissen, subsume ces deux significations liées dans la description phénoménologique de l'être conscient.

La négation de la conscience

Cette « juridiction de la conscience psychologique », cette « autonomie de l'ego ou de la conscience » sont mises en doute par le matérialisme déterministe, soit sous sa forme logico-mathématique (tirée de la cybernétique des mécanismes macro-physiques), soit sous celle du « structuralisme linguistico-culturaliste ». En effet, l'être conscient disparaît dans une conception mécaniste qui interprète le psychisme comme une chaîne de réflexes ou un circuit impersonnel d'informations, et il disparaît s'il est immergé dans une infinité de signifiants impersonnels. Entre ces deux dangers extérieurs (le déterminisme des choses représentant le monde physique et le déterminisme des mots représentant le monde culturel), la conscience est bien, comme le disait Freud du moi, ein armes Ding (une pauvre chose). Le procès qui est fait dans les Temps modernes à l'« image anthropologique traditionnelle » de l'homo psychologicus se résume dans cette négation de la conscience, laquelle n'a et ne peut avoir, en effet, une réalité que si elle n'est réductible ni à une mécanique physique, ni à une machine parlante.

Mais l'être conscient court un autre danger (pour reprendre ici les termes mêmes dont se sert Freud, dans Au-delà du principe du plaisir, quand il insiste sur la nécessité pour le moi de lutter sur le « front intérieur » des excitations internes), celui d'être submergé par les forces de l'inconscient. Et c'est bien ainsi, en effet, que la « métapsychologie » freudienne et de toutes les écoles psychanalytiques en est venue à faire disparaître l'être conscient (das arme Ding) sous l'irrésistible poussée d'un inconscient omnipotent. Mais sur le plan des valeurs cet anéantissement de l'être conscient est devenu lui-même un idéal. Il suffit en effet de réduire la conscience à n'être que le reflet de la culture pour que, miroir d'une société qui apparaît alors comme la force de répression qui s'exerce arbitrairement, artificiellement et absurdement sur l'individu pour l'écraser, l'être conscient soit voué aux gémonies d'une contestation radicale. La levée de boucliers contre la raison, la société et la conscience, l'apologie de l'irrationnel, de l'imagination et de la libido, la révolte contre le père et le sur-moi, la révolte de Dionysos contre Apollon, qu'elle soit prêchée par Nietzsche, W. Reich ou H. Marcuse, tiennent essentiellement la conscience et l'être conscient pour une réalité mythique qui ne tirerait sa fausse réalité que de la vraie et affreuse réalité de la répression qu'exerce la société sur le mouvement libre de la libido.

Conscience et liberté

Ce procès moral et politique repose sur une métapsychologie, à tout le moins discutable, des rapports de l'être conscient à son inconscient. Il paraît en effet difficile de ne pas suivre la dialectique de ces rapports jusque dans l'organisation structurale, jusqu'à l'ontologie de l'être psychique. Celui-ci, en effet, est bien un organisme qui n'est ni voué à l'asservissement ni doté d'un pouvoir de maîtrise totale, car la liberté qu'assure l'organisation de l'être conscient ne peut être ni le libre mouvement d'une instinctive spontanéité, ni l'autonomie absolue et transcendante d'une conscience souveraine. Dans l'organisation de l'être psychique, l'être conscient et son inconscient renvoient l'un à l'autre, et ne s'opposent pas purement et simplement comme deux systèmes qui s'excluraient radicalement l'un l'autre. Si nous revenons à ce que nous avons exposé plus haut, à la structure dynamique de l'être conscient et à ses rapports avec son inconscient, il est, il devrait paraître évident que l'inconscient représente le foyer d'une positivité absolue, celle des pulsions, des forces du désir, exigeant sa satisfaction dans le plaisir (l'inconscient est le règne du principe de plaisir). Les structures de l'être conscient ont une fonction de négation à l'égard de la positivité radicale du ça (et du surmoi qui lui est intimement lié). Cette fonction neg-entropique de l'être conscient s'exerce (sous une forme de refoulement et conformément à la législation du principe de réalité) sur l'inconscient. Elle ne dépend pas de la société, c'est-à-dire de la loi institutionnelle, même si elle lui emprunte ses stipulations, car elle est incorporée dans la fonction même d'intégration de l'organisme. De plus, et ceci est capital, cette négation est elle-même l'objet d'une négation qui reprend la finalité de l'inconscient pour la transformer en progression idéale (sublimation). C'est ainsi que la fameuse phrase clé de tout le système véritablement freudien des rapports de l'être conscient et de son inconscient reprend tous ses droits : « Wo es war soll ich werden » (Là où ça était, je dois devenir). Tel est, en effet, le véritable sens de la dialectique des rapports de l'être conscient (le « je » avec toutes les conjugaisons qui engendrent les configurations de la conscience) avec son inconscient (le « ça » avec toutes les constellations qui engendrent les figures complexuelles du désir), dialectique par quoi, comme le dit P. Ricœur, le sujet passe de son archéologie à sa téléologie, c'est-à-dire au règne de sa liberté et de son véritable pouvoir de création. De sorte que, dans cette perspective, la fonction de la conscience n'apparaît pas comme celle d'un asservissement passif à une loi extérieure, mais au contraire comme l'organe même de la subordination du principe de plaisir au principe de réalité, c'est-à-dire de la seule voie possible du progrès et de la construction.

Parce que le « devenir conscient » est cette trajectoire par laquelle le sujet s'arrache aux déterminations de son inconscient pour constituer l'indétermination personnelle de ses relations avec son monde, parce que ces structures de l'être conscient ne sont réductibles ni à des structures physiques, ni à une mécanique impersonnelle de signifiants, ni aux exigences de l'inconscient, on peut bien dire qu'être conscient, c'est disposer vraiment d'un modèle personnel de son monde grâce auquel chacun choisit le chemin de sa liberté. La psychopathologie, en tant que pathologie de la liberté, démontre d'ailleurs, s'il en était besoin, que l'homme aliéné, par les diverses modalités de l'inconscient, révèle en quelque sorte ce qu'est l'être conscient et organisé dans la plénitude de son être. Supprimer l'être conscient et ses valeurs, c'est opérer un nivellement général de toute l'humanité ; tenir l'être conscient pour ce qu'il est dans l'architectonique de l'être vivant et dans l'organisation de la personne humaine, c'est faire apparaître toutes les valeurs existentielles qu'il a pour fonction d'ordonner. À cet égard, bien sûr, l'être conscient figure la neg-entropie de l'ordre humain dont l'inconscient figure l'entropie. Car, en définitive, ce n'est pas par une métaphore politique ou morale qu'aurait été fabriqué le mythe de l'homme conscient – de l'homme tout court – mais c'est l'inverse qui est vrai : rien ne peut passer dans les institutions, les mythes, l'art, la morale, la politique que n'y projette l'homme conformément à l'organisation de son être, à l'ordre de la constitution du sujet en objet de sa connaissance, c'est-à-dire, en dernière analyse, à la modalité ontologique de l'être conscient.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

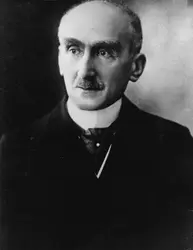

Écrit par

- Henri EY : ancien chef de clinique à la faculté de médecine de Paris, médecin chef à l'hôpital psychiatrique de Bonneval

Classification

Média

Autres références

-

CONSCIENCE (notions de base)

- Écrit par Philippe GRANAROLO

- 2 719 mots

Lequel d’entre nous, enfant, traversant la rue sans regarder ou sautant du haut d’un arbre, n’a jamais été accusé d’être « inconscient » ? Nos parents ou nos éducateurs voulaient nous faire comprendre par là que nous étions aveugles au danger, que nous manquions de lucidité et de la plus élémentaire...

-

PSYCHOLOGIE COGNITIVE ET CONSCIENCE

- Écrit par Axel CLEEREMANS

- 1 623 mots

La conscience, en tant qu’objet d’étude, représente un des plus grands défis scientifiques du xxie siècle. Le concept de conscience est multiple. Dans son sens premier, le mot « conscience », qui tire son origine du latin conscientia, « avec connaissance », fait référence au savoir : nous...

-

AFFECTIVITÉ

- Écrit par Marc RICHIR

- 12 231 mots

...l'appétition pures et simples ; celui de l'âme, où la monade se perçoit dans le sentiment, perception déjà plus distincte que celle du simple vivant ; celui de la conscience proprement dite ou aperception, où la mémoire s'associe à la perception, et celui de l'esprit, où surgissent la réflexion et la raison. Il... -

ARCHITECTURE & MUSIQUE

- Écrit par Daniel CHARLES

- 7 428 mots

- 1 média

...démarquer de Hegel : à la différence de ce dernier, l'auteur de Sein und Zeit refusait d'admettre que la relation sujet-objet, c'est-à-dire la conscience dans l'acception traditionnelle, gouvernât l'élévation de l'étant en général – et notamment de cet étant qu'est l' œuvre d'art – à la vérité.... -

ATTENTION

- Écrit par Éric SIÉROFF

- 1 929 mots

Pour William James, psychologue américain de la fin du xixe siècle, l’attention est la prise de possession par l’esprit d’un élément de la pensée ou d’un objet du monde extérieur, afin que cet élément ou cet objet paraisse plus clair. L’attention a donc pour rôle de contrôler la ...

-

AUTO-ORGANISATION

- Écrit par Henri ATLAN

- 6 258 mots

- 1 média

...projets en général, indépendante de tel ou tel projet particulier ; autrement dit, l'expérience qui produit en nous la conscience de l'intentionnalité. Comme nous l'avions suggéré autrefois, la conscience volontaire serait le résultat de la mémorisation de phénomènes auto-organisateurs, alors que ceux-ci... - Afficher les 86 références

Voir aussi