CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Article modifié le

Les constructions métalliques constituent un domaine important d'utilisation des produits laminés sortis de la forge. Elles emploient, en particulier, les tôles et les profilés. Les structures constituées à partir de ces éléments nécessitent des opérations préalables de découpage, de perçage et de soudage en usine. Les opérations sur site sont limitées à des assemblages de modules primaires après des opérations de levage ou de ripage, permettant de rapprocher les zones d'assemblage. Le coût élevé des matériaux de base conduit à rechercher le poids minimal et à développer l'emploi de l'acier pour des domaines très spécifiques permettant de mettre en valeur les qualités suivantes : la légèreté, la rapidité de mise en œuvre, l'adaptation aux transformations ultérieures et les propriétés mécaniques élevées (limite élastique, ductilité, résistance à la fatigue).

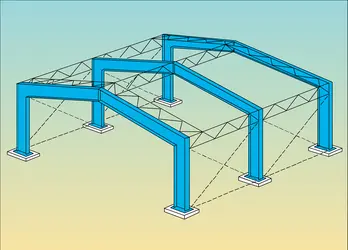

Les domaines d'application des constructions métalliques sont très nombreux. Ils concernent d'abord les bâtiments et les ouvrages d'art ( ponts, grandes couvertures). Dans le cas des bâtiments, les halles industrielles (fig. 1) lourdes (aciéries) ou légères (usines de transformation ou de stockage) constituent un secteur où l'emploi de l'acier est fréquent pour la réalisation des ossatures et des bardages recouvrant celles-ci, et pour l'utilisation de ponts roulants. Même dans les pays en développement, les charpentes industrielles se montrent compétitives, grâce à la facilité du montage et de l'expédition des éléments constitutifs par voie maritime ou terrestre. Les tours d'immeubles, nombreuses aux États-Unis, ont mis en lumière l'intérêt de la rapidité du montage, qui permet d'économiser des frais financiers importants par rapport à des solutions plus traditionnelles. Les ponts et les passerelles forment un secteur de pointe dans lequel on distingue les ponts suspendus de grande portée et les ouvrages démontables ou déplaçables. Plusieurs réalisations revêtent un caractère spectaculaire : pont sur le Bosphore à Istanbul, pont Verrazano à New York, pont Akashi-Kaikyo reliant la ville de Kobe à celle d'Awaji (Japon).

Parmi les constructions dont le développement a été très important, il faut citer les structures mobiles ou fixes utilisées dans l'industrie pétrolière offshore. Il s'agit d'ensembles formés de tubes et de tôles raidies, devant résister à l'action des vents et de la houle en mer ouverte. Les réalisations en mers profondes et soumises à des vents violents qui se sont multipliées depuis les années 1970 – mer du Nord, océan Atlantique au large des côtes du Brésil – ont permis de confirmer la validité des conceptions tubulaires. Parallèlement aux plates-formes d'exploitation se sont développés des supports flottants pour la prospection pétrolière et gazière.

Le secteur traditionnel de la chaudronnerie a connu une grande expansion à la fin du xxe siècle avec la construction des centrales nucléaires. L'application de base est le réservoir à pression contenant un gaz ou servant à des réactions chimiques (crackage). La qualité de la réalisation et le choix d'un acier ductile priment sur les calculs. Les notions de sécurité et de contrôle de qualité sont fondamentales, elles conduisent à la prédominance du label de qualité décerné à l'usine produisant le réservoir. Les problèmes posés par le nucléaire ont renforcé l'importance de ces impératifs : les usines d'enrichissement par diffusion gazeuse et les circuits primaires et secondaires, ainsi que les ensembles P.W.R. (pressurized water reactor), sont les domaines d'élection des aciers mis en œuvre avec un contrôle de qualité aux procédures complexes, qui ont pour objet de prévoir les mesures nécessaires en cas de défaut de fabrication. Ajoutons que les aciers utilisés sont souvent du type inoxydable et que la mise en œuvre de ceux-ci conduit à des ateliers « propres », sans poussière.

La construction métallique autorise la mise en œuvre des systèmes mécaniques à mouvement lent ou rapide. Les dispositifs font appel soit au principe du pont roulant, soit à celui de la crémaillère, soit à des vérins. Les pièces réalisées doivent résister à des efforts de fatigue avec des pressions de contact plus ou moins importantes. Les applications sont très nombreuses dans l'industrie minière (tapis évacuant le minerai) ou dans la sidérurgie. Dans les constructions offshore, les plates-formes auto-élévatrices comportent des jambes descendant dans 100 mètres d'eau et utilisent des systèmes auto-élévateurs avec crémaillères, qui permettent à la plate-forme de travail de se mettre hors d'eau et de se maintenir en position malgré les tassements supportés par les jambes. La crémaillère, en plus de ses propriétés mécaniques, participe à la résistance de compression générale et doit être le plus légère possible. Toutes ces données contradictoires conduisent à un acier à haute limite (limite élastique 686 newtons par millimètre carré) et autotrempé pour lequel les procédures de découpage et de soudage doivent être étudiées pour éviter de détruire les qualités mécaniques attendues.

Enfin, les menuiseries métalliques, les revêtements, bardage ou couverture en façades, constituent des éléments ne participant pas à la résistance d'ensemble des bâtiments, mais leur importance économique est grande.

Les produits de base

L'acier est livré au constructeur sous forme de profilés. Ceux-ci comportent des profilés normalisés, IPE (profil européen en forme de I), utilisés pour les éléments sollicités en flexion, HE (en forme de E), utilisés pour ceux qui sont sollicités en compression, UPN (en forme de U), permettant de reconstituer des profils, des cornières en forme d'équerre, à ailes égales ou inégales, servant à constituer les parties élémentaires des poutres triangulées des fermes industrielles, des tubes servant aux constructions tubulaires spatiales ou non.

Les gammes de fabrication et les tableaux de normalisation montrent que certaines dimensions ne peuvent être dépassées. Par exemple, le profil IPE 500, dont la hauteur est de 500 millimètres, est celui qui est placé en sommet de gamme. Au-delà de cette dimension, sauf fabrication particulière, il est possible de se procurer des poutrelles reconstituées soudées (hauteur maximale de 1 200 mm à 1 500 mm), fabriquées en atelier grâce à des machines à souder semi-automatiques réalisant les cordons latéraux de jonction « semelles âmes ».

Pour des fabrications complexes – poutres reconstituées, caissons, réservoirs – la tôle constitue un élément de base. Suivant l'épaisseur, plusieurs types de construction sont à envisager. Si la tôle est un feuillard (épaisseur évaluée en dixièmes de millimètre), des déformations du type ondulation donnent une certaine raideur ; la tôle sert soit de coffrages perdus pour le coulage du béton, soit comme couvertures sèches ou munies d'une étanchéité ou d'une isolation, soit comme bardage ; les éléments étant suspendus, le recouvrement des tôles se fait sur plusieurs ondes et des rivets de fixation permettent de solidariser l'ensemble. Si la tôle a une épaisseur comprise entre 5 et 20 millimètres, on a une tôle moyenne. La mise à dimensions s'obtient par oxycoupage. Si les surfaces recherchées sont gauches (bordés de navires), on utilise des chaudes de retrait (chauffage de zones partielles au chalumeau et refroidissement contrôlé des zones traitées). Pour certaines formes (calotte de réservoir), il faut employer des déformations mécaniques mettant en jeu des techniques d'emboutissage ou de roulage (pour les tubes de fortes épaisseurs, utilisés notamment dans les plates-formes marines).

D'autres produits particuliers sont à citer : parmi ceux-ci, les rails servant à la construction ferroviaire, mais également de supports aux boggies des ponts roulants pour le levage et la translation des pièces dans les halles industrielles. Citons également les fils et les câbles qui ont la propriété de ne pouvoir contribuer à la résistance mécanique que s'ils sont tendus. Les câbles présentent, dans le cas de systèmes toronnés, des modules d' élasticité apparents (module de la barre équivalente en traction) plus faibles que celui de l'acier et variables avec la longueur et la tension des fils. L'absence de ductilité conduit à des calculs mettant en jeu la résistance à la rupture et les risques de fatigue en cas d'alternance d'efforts. Les applications sont nombreuses.

Dans les opérations de montage, le câble demeure un élément important pour la stabilisation et le levage. Dans les structures définitives, le câble sert de support à des toitures (halles d'expositions) contribuant à la résistance d'ensemble ; c'est le cas de ponts à haubans ou suspendus. Il ne faut pas oublier l'emploi de câbles pour les amarres dans les structures marines. Une force développée en traction pourra varier de quelques dizaines de tonnes à 1 600 tonnes (câble d'amarrage puissant). Les produits décrits ci-dessus font appel à des aciers pouvant avoir des caractéristiques mécaniques très différentes et adaptées aux constructions étudiées. La limite élastique des aciers de construction est en général de l'ordre de 235 newtons par millimètre carré. Pour des structures comme les ponts, la limite est plus élevée et atteint 350 newtons par millimètre carré. La ductilité de ces aciers se mesure grâce à l'allongement à rupture pouvant dépasser 20 p. 100. Le développement de structures très performantes (pylône de ponts à haubans, semelles de poutres de pont de grande portée) a conduit à l'utilisation d'aciers ayant une limite élastique de 686 newtons par millimètre carré. Dans les structures marines, divers emplois peuvent être décrits (cf. supra).

Le laminage des tôles conduit à de bonnes caractéristiques pour des sollicitations dans le plan de la tôle. L'emploi de la soudure et le développement des tôles de forte épaisseur ont engendré des assemblages en T mettant en jeu des sollicitations par le travers. Les risques de décohésion lamellaire doivent être évités sous peine de rupture brutale dans les zones de soudures. La solution a été trouvée grâce à la mise en œuvre d'aciers très purs – désignés sous le nom d'aciers Z – dont la résistance de traction perpendiculaire au feuillet moyen est garantie.

Dans le cas de nœud complexe sollicité par des alternances d'efforts, les zones proches du nœud peuvent être en acier Z. Les risques de fissuration sont alors fortement diminués. L'aptitude à souder les aciers est également un critère intéressant à connaître. Elle peut s'évaluer par mesure de la résilience, qui est un essai au choc à température donnée, et l'emploi, par très basse température, demande des garanties de résistance. Mais le développement de la mécanique de rupture a permis de mieux connaître les propagations de rupture sous efforts alternés ou non. Pour les fortes plaques, l'essai C.O.D. (crack opening displacement) donne une bonne idée de la soudabilité des aciers. Cette aptitude est en général associée aux problèmes d'oxycoupage. Pour des aciers autotrempants, il faut prévoir un préchauffage et un postchauffage. C'est le cas des aciers à haute performance (limite élastique supérieure à 400 newtons par millimètre carré).

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- François CIOLINA : ingénieur des Ponts et Chaussées, professeur de constructions métalliques à l'École nationale des ponts et chaussées

Classification

Médias

Autres références

-

ACIER - Technologie

- Écrit par Louis COLOMBIER , Gérard FESSIER , Guy HENRY et Joëlle PONTET

- 14 178 mots

- 10 médias

Onpeut utiliser comme aciers de construction de simples aciers au carbone mais aussi, très souvent, des aciers alliés dès qu'il s'agit de pièces très sollicitées (les éléments d'alliage les plus fréquents sont le manganèse, le chrome, le nickel, le molybdène). Pour répondre aux exigences croissantes... -

ARCHITECTURE (Thèmes généraux) - Architecture, sciences et techniques

- Écrit par Antoine PICON

- 7 917 mots

- 6 médias

...achevée en 1850 par Henri Labrouste, le fer et l'acier vont conduire à des dispositions originales, définitivement affranchies des préceptes vitruviens. Avec le métal apparaît d'autre part un mode de construction dans lequel les sollicitations auxquelles un bâtiment se trouve soumis du fait de son usage... -

ARCHITECTURE (Matériaux et techniques) - Acier

- Écrit par Philippe BOUDON

- 3 258 mots

- 9 médias

Le xixe siècle est redevable à l'acier des nouvelles techniques de construction qu'il a promues – béton armé etconstruction métallique – et qui ont remis en question d'une manière fondamentale la syntaxe élaborée depuis des siècles par les constructeurs. Dans l'un et l'autre cas, le caractère... -

ARCHITECTURE (Matériaux et techniques) - Fer et fonte

- Écrit par Henri POUPÉE

- 4 358 mots

- 6 médias

À la même date, la production accrue de fer, forgé en barres ou en chaînes, va permettre de développerla construction des ponts suspendus. Leur conception, inspirée des ponts-levis, est ancienne (Verantius, 1617). La possibilité de construire ces ponts rapidement et sans cintre explique, en dépit... - Afficher les 15 références

Voir aussi