CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Article modifié le

Les avantages et les inconvénients

Les structures métalliques ont des applications particulières et intéressantes suivant certains critères (sollicitations, montage, corrosion).

L'influence des sollicitations

Les sollicitations peuvent être dues aux charges permanentes et d'exploitation mais aussi aux éléments extérieurs (neige, vent, séismes, houle...). Les structures métalliques permettent d'avoir une charge permanente le plus faible possible et un comportement élastique, même dans le cas de mise en plastification de certaines zones. Dans le cas des bâtiments, ces caractéristiques sont particulièrement intéressantes pour les structures en zone de séismicité marquée. Il en est de même pour des tours de grande hauteur, où les gains de poids au point de vue de la charge permanente sont précieux. Enfin, le comportement en fatigue de l'acier a certainement eu une grande influence dans le choix de structures métalliques pour l'exploitation du pétrole en mer. Dans le cas des ponts ou couvertures de grande portée, l'acier rend de grands services grâce au gain de poids de charge permanente. Il en est de même pour les ponts mobiles où le poids de la volée commande en grande partie le mécanisme de levage. Enfin, les caractéristiques mécaniques élevées de l'acier par rapport au béton sont très avantageuses en cas de report de charge : pour des bâtiments à étages, la partie basse constituée de poteaux métalliques enrobés ou non de béton a une superficie utile plus étendue que si des poteaux en béton étaient utilisés. À titre d'exemple, signalons la réalisation de la gare de Lyon La Part-Dieu et la tour des Poissons à la Défense.

Le système de montage

Les opérations de montage en matière de charpente métallique sont fondamentales car elles constituent le dernier stade avant l'achèvement, mais le plus dangereux en raison des problèmes d'instabilité. Les différents procédés classiques sont les suivants : déplacement de charges par levage ; déplacement par ripage horizontal ; montage par utilisation de la structure existante comme support. Dans tous les cas, la possibilité de préfabrication en usine dépend en grande partie des conditions de transport. La solution la plus économique est la voie maritime ou fluviale. Elle permet le remorquage et la mise en place de blocs pouvant atteindre plusieurs centaines de tonnes. Ce procédé est utilisé fréquemment pour la fabrication et l'approvisionnement des « modules » des plates-formes marines. Ces modules sont d'énormes boîtes métalliques contenant tous les organes prévus et testés (unité de forage, unité de traitement d'eau électrique...). Ils peuvent peser jusqu'à 1 000 tonnes.

Il n'est pas possible en site terrestre de bénéficier de telles conditions. Les transports routiers, même exceptionnels, réduisent fortement les dimensions des blocs élémentaires. Il faut donc procéder à des préassemblages au sol et utiliser au maximum les capacités de levage disponibles. Celles-ci sont très faibles dans le cas d'ouvrages en béton. Il est donc nécessaire de déplacer des grues puissantes (400 mètres × tonnes) ou de mettre en place des dispositifs spéciaux. Les ouvrages comme les ponts, par exemple, nécessitent le recours à ceux-ci : à titre d'exemple, citons le viaduc de Caronte, près de Martigues, en France, pont à béquille, de 300 mètres de portée totale, qui fut « levé » depuis le niveau 0 jusqu'à la cote finale (48 m) par un levage utilisant deux palées équipées chacune de vérins de 500 tonnes. L'ossature levée pesait environ 2 000 tonnes ; autre exemple analogue, les travées latérales du pont de Saint-Nazaire - Saint-Brévin, et le pont de Niteroï, au large de Rio de Janeiro.

Les déplacements de charges importantes peuvent se faire également horizontalement grâce à des techniques de ripage. Celles-ci emploient des méthodes qui associent les vérins et les surfaces de glissement en Néoprène-Téflon. Il est loisible d'utiliser des coussins d'air. Des exemples en matière d'ouvrages d'art comme le déplacement complet du pont à haubans de Neuwied (Allemagne), long de 485 mètres et pesant 12 000 tonnes, sur une longueur de 16 mètres, ou le ripage analogue du pont à haubans d'Ober Kassel (Allemagne), de 516 mètres de long, méritent d'être cités. Ces méthodes de ripage sont en fait le prolongement de procédés de lancement connus depuis longtemps. Ils sont applicables pour la mise en place de poutres en I ou pour des caissons. L'emploi de zone de glissement en Néoprène-Téflon sur acier inoxydable permet de traiter le cas de courbes gauches.

L'utilisation d'un moyen de levage lié à l'ossature s'avère nécessaire si les grues ne peuvent atteindre la zone de montage. Il s'agit, dans le cas des ponts, de montage par encorbellement (photo) grâce à un mât placé en extrémité de travée. Il faut alors prêter une grande attention aux zones d'appui sur piles qui supportent toute la charge pendant la période du montage. Pour des bâtiments élevés à la verticale, les derricks de montage fixés sur les poteaux permettent de prendre les charges au sol puis de les positionner. Le procédé a été employé pour beaucoup de tours américaines, par exemple celles du World Trade Center de New York, aujourd'hui disparues. Dans d'autres réalisations, comme la tour Maine-Montparnasse à Paris, les grues servant au coulage du noyau central se sont déplacées verticalement et ont servi de moyen de levage.

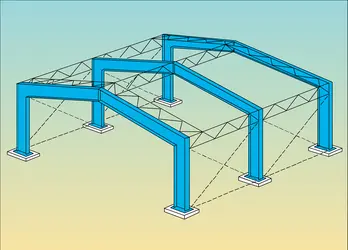

Enfin, il est utile d'indiquer que certaines ossatures peuvent être entièrement construites au sol à plat puis levées à l'aide de mâts et de câbles de levage. Ce cas est celui des fermes de charpentes industrielles ou de palées de stabilité dans des immeubles en charpente métallique. La situation très provisoire mais dangereuse de la pièce levée haubanée doit être très brève, afin d'éviter l'intervention de phénomènes atmosphériques (vent, soleil).

La corrosion et la défense contre la corrosion

L' acier est sensible à l'action de la corrosion, et seule une protection par peinture ou projection de métal (zinc, aluminium) peut lui assurer une certaine longévité dans le temps. Cette protection doit être entretenue régulièrement. De nombreuses solutions ont été apportées par le constructeur pour réduire ces problèmes aux incidences économiques importantes. Il est possible d'employer un acier autopatinable du type « Corten » ou « Inda dur », qui se recouvre d'une couche d'oxyde stabilisant l'attaque du métal de base. Cette solution suppose que la couleur définitive brun chocolat soit admise. Pour des structures très exposées (en mer, par exemple), on peut réduire les surfaces exposées par l'emploi de tubes et créer un potentiel électrique favorable par une protection cathodique. Dans le même esprit, on peut également mettre en place un revêtement sacrificiel avec du zinc (portes d'écluses, par exemple) ou des anodes au titane. La durabilité de la charpente dépend en grande partie de l'atmosphère dans laquelle elle se trouve. Dans une structure marine, les zones de marnage sont évidemment les plus sensibles par le renouvellement d'oxygène. Ces problèmes prennent une autre dimension dans le cas de pièces exposées aux rayons γ des réacteurs de centrales nucléaires. La protection est obtenue par l'étude d'une composition adaptée de l'acier inoxydable constitutif. Les risques d'incendie conduisent à augmenter la résistance des profilés par des protections superficielles comme le plâtre ou le flocage de produits comme la « vermiculite ». Parfois des peintures intumescentes sont suffisantes. Tous ces enrobages augmentent le prix de l'ossature, et il peut être utile de faire la comparaison de ces procédés avec un système à « irrigation ». Les profilés creux mais fermés contiennent de l'eau qui en cas d'incendie, par convection, circule et permet l'évacuation des calories. Quelques applications, notamment pour les immeubles-tours, existent.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- François CIOLINA : ingénieur des Ponts et Chaussées, professeur de constructions métalliques à l'École nationale des ponts et chaussées

Classification

Médias

Autres références

-

ACIER - Technologie

- Écrit par Louis COLOMBIER , Gérard FESSIER , Guy HENRY et Joëlle PONTET

- 14 178 mots

- 10 médias

Onpeut utiliser comme aciers de construction de simples aciers au carbone mais aussi, très souvent, des aciers alliés dès qu'il s'agit de pièces très sollicitées (les éléments d'alliage les plus fréquents sont le manganèse, le chrome, le nickel, le molybdène). Pour répondre aux exigences croissantes... -

ARCHITECTURE (Thèmes généraux) - Architecture, sciences et techniques

- Écrit par Antoine PICON

- 7 917 mots

- 6 médias

...achevée en 1850 par Henri Labrouste, le fer et l'acier vont conduire à des dispositions originales, définitivement affranchies des préceptes vitruviens. Avec le métal apparaît d'autre part un mode de construction dans lequel les sollicitations auxquelles un bâtiment se trouve soumis du fait de son usage... -

ARCHITECTURE (Matériaux et techniques) - Acier

- Écrit par Philippe BOUDON

- 3 258 mots

- 9 médias

Le xixe siècle est redevable à l'acier des nouvelles techniques de construction qu'il a promues – béton armé etconstruction métallique – et qui ont remis en question d'une manière fondamentale la syntaxe élaborée depuis des siècles par les constructeurs. Dans l'un et l'autre cas, le caractère... -

ARCHITECTURE (Matériaux et techniques) - Fer et fonte

- Écrit par Henri POUPÉE

- 4 358 mots

- 6 médias

À la même date, la production accrue de fer, forgé en barres ou en chaînes, va permettre de développerla construction des ponts suspendus. Leur conception, inspirée des ponts-levis, est ancienne (Verantius, 1617). La possibilité de construire ces ponts rapidement et sans cintre explique, en dépit... - Afficher les 15 références

Voir aussi