CONVERSION

Article modifié le

Les différents aspects du phénomène

Sous quelque aspect que l'on aborde le phénomène de la conversion, il faut utiliser témoignages et documents avec beaucoup de précaution. Il y a en effet un « stéréotype » de la conversion. On se représente traditionnellement la conversion selon un certain schème fixe qui, par exemple, oppose fortement les longs tâtonnements, les erreurs de la vie précédant la conversion, à l'illumination décisive reçue tout à coup.

Les Confessionsd'Augustin, notamment, ont joué dans l'histoire de ce genre littéraire un rôle capital. Ce stéréotype risque d'influencer non seulement la manière dont on fait le récit de la conversion, mais la manière même dont on l'éprouve.

Aspects psychophysiologiques

Les premières études psychologiques du phénomène de la conversion remontent à la fin du xixe siècle et au début du xxe. La conversion était interprétée, dans la perspective des théories d'alors, comme un remaniement total du champ de conscience, provoqué par l'irruption de forces émanant de la conscience subliminale (W. James). Beaucoup de témoignages et de documents ont été rassemblés à cette époque-là.

La recherche contemporaine envisage plutôt les aspects physiologiques du phénomène. On étudie l'influence du conditionnement physiologique (utilisation des réflexes conditionnés) ou de la chirurgie cérébrale (lobotomie) sur les transformations de la personnalité. Certains régimes politiques ont déjà utilisé les méthodes psychophysiologiques pour la « conversion » des opposants (lavage de cerveau).

Dans une perspective psychanalytique, enfin, la représentation du « retour à l'origine » et de la « nouvelle naissance » peut être interprétée comme une forme de l'aspiration à rentrer dans le sein maternel.

Aspects sociologiques

Dans la perspective sociologique, la conversion représente un arrachement à un milieu social déterminé et l'adhésion à une communauté nouvelle. C'est là un aspect extrêmement important du phénomène. En effet, ce changement des attaches sociales peut contribuer beaucoup à donner à l'événement de la conversion un caractère de crise, et il explique en partie le bouleversement de la personnalité qui en résulte : le remaniement du champ de la conscience est indissolublement lié à un remaniement de l'environnement, de l'Umwelt. Les missionnaires modernes ont pu éprouver, dans toute son acuité, le drame que constitue, pour un membre d'une société tribale, l'arrachement à son milieu vital que représente la conversion au christianisme. Ce problème s'est posé d'une manière presque constante dans l'histoire des missions. D'une façon générale, ce passage d'une communauté à une autre s'accompagne de scrupules moraux (impression de trahir et d'abandonner une tradition familiale ou nationale), de difficultés d'adaptation (impression de dépaysement) et de compréhension. Il est possible d'autre part que les individualités déracinées, celles qui, pour une raison ou pour une autre, sont arrachées momentanément ou définitivement à leur milieu natal, soient plus disposées que d'autres à la conversion (Monod). À l'inverse, il faut remarquer qu'un des mobiles les plus puissants de conversion réside dans l'attraction qu'exerce la communauté d'accueil, par l'atmosphère de charité ou de charisme qui peut y régner : ce fut le cas du christianisme primitif, c'est encore celui de certaines communautés issues de mouvements de « réveil » religieux. Le rayonnement de ces communautés provoque un phénomène de contagion qui peut se développer très rapidement.

Aspects religieux

Le phénomène de la conversion caractérise surtout les religions de « rupture », dans lesquelles l'initiative de Dieu fait irruption dans le monde et introduit une nouveauté radicale dans le cours de l'histoire. La Parole que Dieu adresse à l'homme, et qui souvent est consignée dans un livre sacré, exige une adhésion absolue, une rupture totale avec le passé, une consécration de tout l'être. Ces religions sont missionnaires, parce qu'elles se veulent universelles et qu'elles revendiquent la totalité de l'homme. La conversion y est « répétition », non seulement au sens d'un nouveau départ, d'une renaissance, mais aussi au sens d'une répétition de l'événement originel sur lequel se fonde la religion à laquelle on se convertit ; c'est l'irruption du divin dans le cours de l'histoire qui se répète dans l'histoire individuelle. La conversion y prend aussi le sens d'une nouvelle création, s'il est vrai que l'acte créateur originel était une initiative divine absolue. Augustin, dans ses Confessions (XIII), identifie le mouvement par lequel la matière créée par Dieu reçoit illumination et formation et se convertit vers Dieu, au mouvement par lequel son âme s'est arrachée au péché, a été illuminée et s'est tournée vers Dieu.

En plaçant la théologie de la conversion dans la perspective plus générale de la théologie de la création, Augustin indiquait la voie qui permettrait de résoudre le problème théologique de la conversion : comment concilier la liberté humaine et l'initiative divine ? Dans une théologie de l'acte créateur, tout est « grâce », puisque tout repose sur la décision libre et l'initiative absolue de Dieu. L'acte de conversion est donc totalement libre, mais sa liberté, comme toute réalité, est créée par Dieu. Le mystère de la grâce s'identifie en dernière analyse au mystère de la transcendance divine.

Aspects philosophiques

Dans l'Antiquité, la philosophie était essentiellement conversion, c'est-à-dire retour à soi, à sa véritable essence, par un violent arrachement à l'aliénation de l'inconscience. C'est à partir de ce fait fondamental que la philosophie occidentale s'est développée. D'une part, elle s'est efforcée d'élaborer une physique ou une métaphysique de la conversion. D'autre part, et surtout, elle est toujours restée une activité spirituelle qui a le caractère d'une véritable conversion.

Déjà la philosophie antique proposait une physique ou une métaphysique de la conversion. Comment est-il possible que l'âme puisse revenir à elle-même, se retourner vers soi, retrouver son essence originelle ? C'est à cette question implicite que répondaient les doctrines stoïcienne et néo-platonicienne. Pour les stoïciens, c'était la réalité sensible elle-même qui était douée de ce mouvement de conversion. L'univers entier, vivant et raisonnable, animé par le Logos, était doué d'un mouvement vibratoire allant de l'intérieur à l'extérieur et de l'extérieur à l'intérieur. La conversion de l'âme philosophique était donc accordée à la conversion de l'univers et, finalement, de la raison universelle. Pour les néo-platoniciens, seule la vraie réalité, c'est-à-dire la réalité spirituelle, est capable de ce mouvement qui est celui de la réflexivité. Pour se réaliser, l'esprit sort de lui-même pour revenir à lui-même, il s'extasie dans la vie et se retrouve dans la pensée. Ce schème dominera toutes les philosophies dialectiques.

Pour Hegel, l'histoire est l'odyssée de l'esprit, et l'histoire conçue, dans la philosophie, c'est le retour de l'esprit à l'intérieur de lui-même (Er-innerung), entendons par là sa « conversion » que Hegel, fidèle en cela à l'esprit du christianisme, identifie à l'acte rédempteur qu'est la passion de l'Homme-Dieu : « L'histoire conçue, c'est le retour à l'intérieur et le calvaire de l'esprit absolu, l'effectivité, la vérité et la certitude de son trône sans lequel il serait la solitude sans vie » (dernière phrase de la Phénoménologie de l'esprit). Pour Marx, c'est la réalité humaine qui est douée de ce mouvement d'aliénation et de retour, de perversion et de conversion : « Le communisme est le retour de l'homme pour soi [...] réalisé à l'intérieur de la richesse entière de l'évolution accomplie jusqu'ici » (K. Marx, Manuscrits de 1844. Économie politique et philosophie).

Plus et mieux qu'une théorie sur la conversion, la philosophie est toujours restée elle-même essentiellement un acte de conversion. On peut suivre les formes que revêt cet acte tout au long de l'histoire de la philosophie, le reconnaître, par exemple, dans le cogito cartésien, dans l'amor intellectualis de Spinoza ou encore dans l'intuition bergsonienne de la durée. Sous toutes ces formes, la conversion philosophique est arrachement et rupture par rapport au quotidien, au familier, à l'attitude faussement « naturelle » du sens commun ; elle est retour à l'originel et à l'originaire, à l'authentique, à l'intériorité, à l'essentiel ; elle est recommencement absolu, nouveau point de départ qui transmue le passé et l'avenir. Ces mêmes traits se retrouvent dans la philosophie contemporaine, notamment dans la réduction phénoménologique qu'ont proposée, chacun à leur manière, Husserl, Heidegger et Merleau-Ponty. Sous quelque aspect qu'elle se présente, la conversion philosophique est accès à la liberté intérieure, à une nouvelle perception du monde, à l'existence authentique.

Le phénomène de la conversion révèle d'une manière privilégiée l'ambiguïté insurmontable de la réalité humaine et la pluralité irréductible des systèmes d'interprétation que l'on peut lui appliquer. Certains verront dans la conversion le signe de la transcendance divine, la révélation de la grâce qui fonde la seule vraie liberté. D'autres, un phénomène purement psychophysiologique ou sociologique, dont l'étude permettrait peut-être de perfectionner les techniques de suggestion et les méthodes de transformation de la personnalité. Le philosophe aura tendance à penser que la seule vraie transformation de l'homme est la conversion philosophique.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre HADOT : professeur au Collège de France

Classification

Média

Autres références

-

APÔTRES & APOSTOLAT

- Écrit par Yves CONGAR

- 4 345 mots

...d'abord un apostolat direct et un apostolat indirect selon que l'action entreprise et l'influence exercée, de par leur nature et leur contenu, conduisent immédiatement ou non à la conversion, à des démarches de foi. Une annonce du salut, une prédication de Jésus-Christ sauveur, un conseil concluant... -

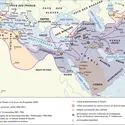

ARABE (MONDE) - Le peuple arabe

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Maxime RODINSON

- 4 081 mots

- 5 médias

...esclaves des plantations. Sous les Abbasides, on assiste à la dissémination des Arabes de souche et des premiers éléments arabisés dans les campagnes. La conversion à l'islam, qui s'accompagne d'importants avantages fiscaux et sociaux, contribue aussi à l'arabisation : une instruction religieuse sommaire... -

AUGUSTIN saint (354-430)

- Écrit par Michel MESLIN

- 8 971 mots

- 2 médias

De cetteconversion, nous possédons le récit émouvant qu'Augustin lui-même a tracé dans les Confessions, qui sont peut-être le chef-d'œuvre de la littérature psychologique religieuse de tous les temps. Si l'on tente de résumer cet itinéraire spirituel, on peut isoler trois grands obstacles... -

AUTOBIOGRAPHIE

- Écrit par Daniel OSTER

- 7 519 mots

- 5 médias

Mystique ou laïque,l'autobiographie doit toujours passer par le récit d'une conversion qui la légitime. Ce qui est frappant dans les récits de désabusement politique où le sujet exhibe les marques de son arrachement à l'erreur. D'une manière plus générale, l'autobiographie exalte... - Afficher les 30 références

Voir aussi