COPÉPODES

Article modifié le

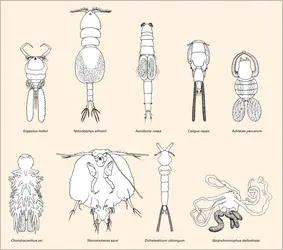

Diversité des espèces

Les espèces libres

Leur domaine, c'est d'abord l'océan, où ils occupent une place prédominante dans le plancton. Dans les couches superficielles vivent des centaines d'espèces dont les plus grandes atteignent 10 mm, mais dont la plupart ne dépassent pas la taille de 3 à 4 mm. L'adaptation à la vie pélagique se traduit souvent par le développement de longues soies plumeuses sur diverses régions du corps et surtout sur la furca caudale, aussi bien chez les Calanoida (Calocalanus pavo) que chez les Cyclopoida (Oithona plumifera, Copilia vitrea). Examinées vivantes, sous la loupe binoculaire, ces formes montrent en outre des colorations délicates et brillantes, et elles se rangent parmi les créatures les plus élégantes du monde planctonique.

Les copépodes pélagiques sont transportés par les grands courants océaniques, mais ils ne sont pas entièrement passifs. Grâce à leurs antennes longues et puissantes, ils peuvent nager activement et beaucoup accomplissent des migrations verticales en rapport avec les saisons, les heures du jour et de la nuit, les conditions météorologiques ou les phases de la Lune. Certains sont capables de sauter hors de l'eau et donnent aussi de loin, comme c'est le cas pour Anomalocera pattersoni, l'illusion de la pluie tombant sur la mer, alors que le ciel est sans nuages.

Dans les mers boréales, des Calanus forment des essaims d'une densité extraordinaire qui teintent la mer en rouge sur des centaines de kilomètres carrés et dont se nourrissent les poissons et les grands cétacés.

Certaines espèces pélagiques vivent, non dans les couches superficielles, mais dans les eaux profondes : ainsi plus de vingt espèces ont été récoltés par des biologistes soviétiques entre 6 000 et 8 500 m de profondeur.

De très nombreux copépodes vivent sur le fond ou dans les interstices des sédiments mêmes. Ils font partie, en majorité, de la grande famille des Harpacticidae qui compte plus de mille espèces connues. Ils sont adaptés de façon très variée à leur mode de vie : beaucoup sont grêles, sans rétrécissement marqué de la région postérieure, presque vermiformes, comme Leptastacus macronyx qui appartient à la faune interstitielle ; d'autres, au contraire, sont très aplatis, presque foliacés, comme Porcellidium fimbriatum qui adhère étroitement aux frondes des Laminaires.

Les grands groupes de copépodes libres ont des représentants dans les eaux douces (Harpacticoida : Nitocra inuber). Moins nombreux et moins diversifiés que dans le milieu marin, ils jouent cependant un rôle important dans le peuplement des lacs, des étangs et des mares ; on rencontre fréquemment aussi des harpacticoïdes dans les mousses et les feuilles mortes humides. On peut noter, parmi les formes nageuses les plus communes et les plus connues, celles qui appartiennent au grand genre Cyclops, ainsi nommé par allusion à leur œil unique, situé au milieu du front et très apparent.

On observe chez les copépodes d'eau douce d'intéressants phénomènes biologiques qui leur permettent de résister aux conditions souvent défavorables de ce milieu : ainsi beaucoup peuvent supporter la dessiccation soit en restant dans un état de vie ralentie semblable à la mort, soit en s'enkystant. De même, les œufs de nombreuses espèces, comme chez maints organismes dulçaquicoles, supportent une sécheresse prolongée, leur développement reprenant dès que les conditions redeviennent favorables.

Si les copépodes dulçaquicoles, comme les formes marines, sont des organismes utiles, dans la mesure où ils représentent un maillon de la chaîne alimentaire qui va des substances minérales et gazeuses aux animaux consommés par l'homme, leur rôle est dans certains cas nuisible. En effet, beaucoup d'espèces sont les hôtes intermédiaires de parasites humains, et certaines filarioses très répandues sont dues à l'ingestion d'eau contenant des Cyclops à l'intérieur desquels la filaire effectue une partie de son développement.

Les formes parasites

La division de l'ensemble des copépodes fondées sur le mode de vie, formes libres d'une part, formes parasites d'autre part, ne correspond pas exactement aux réalités de la systématique. En dehors des Calanoida, qui sont planctoniques dans leur grande majorité, et des Harpacticoida, qui sont presque exclusivement benthiques, on trouve chez les Cyclopoida des parasites vrais comme les Ergasilidae (Ergasilus hoferi), fixés sur les branchies de poissons, et surtout beaucoup de commensaux, c'est-à-dire des espèces qui se nourrissent, non directement au détriment des tissus d'un hôte, mais en utilisant ses restes alimentaires ou les produits de la digestion.

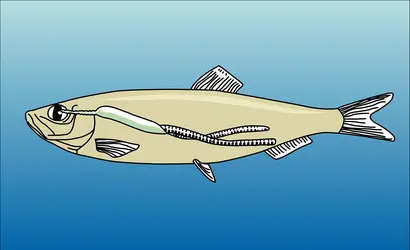

En ce qui concerne les ordres exclusivement parasites, ils vivent sur presque tous les groupes d'animaux marins : des spongiaires, des cœlentérés et des échinodermes aux poissons et aux cétacés, voire aux amphibiens. Ils présentent tous les types de parasitisme, avec une localisation et une spécialisation si poussées que l'on rencontre par exemple une espèce comme Lernaeenicus sprattae (Siphonostomatoida) presque exclusivement fixée sur l'œil du sprat (Clupea sprattus).

Des formes libres nombreuses et variées ont donné naissance à des lignées distinctes de parasites, mais les adaptations se sont traduites par des modifications et des régressions telles qu'il est difficile de relier les représentants actuels de ces lignées aux formes ancestrales. Nombre de ces dernières ont d'ailleurs dû disparaître au cours de l'évolution et l'on se trouve aujourd'hui en présence de multiples types de structures.

On a choisi, dans différents ordres, quelques exemples pour donner un aperçu de la richesse et de l'intérêt d'un groupe encore mal connu.

Les Monstrilloida, peu nombreux, ont à l'état adulte un aspect voisin de celui des copépodes planctoniques libres dont ils partagent l'habitat. Mais leur tube digestif est incomplet et une partie de leur vie larvaire se déroule à l'intérieur d'un hôte, annélide ou mollusque. Le cycle de l'un d'entre eux, Haemocera danae, est décrit plus loin.

Parmi les Cyclopoida, les Notodelphyoidea occupent diverses localisations à l'intérieur de tuniciers. Certains, peu modifiés, à appendices thoraciques natatoires, vivent dans une liberté relative à l'intérieur du sac pharyngien de leur hôte (Notodelphys allmani). D'autres, placés entre les branchies ou dans l'intestin du tunicier, ont un corps vermiforme et des appendices courts adaptés à la reptation (Ascidicola rosea).

L'ordre des Siphonostomatoida est sans doute celui qui, parmi les copépodes parasites, compte le plus grand nombre d'espèces : sur 1 500 copépodes parasites de poissons, près de 75 p. 100 appartiennent à cet ordre. Deux familles sont prépondérantes : celle des Caligidae, qui réunit une cinquantaine de genres, et celle des Dichelestiidae, dont on connaît environ vingt genres. La plupart sont parasites sur la peau ou sur les branchies de Poissons.

Les Caligidae présentent une organisation homogène : la région antérieure est déprimée en forme de bouclier, et ses adaptations en font une véritable ventouse ; la région postérieure est plus étroite. Les sexes diffèrent peu ; le mâle cependant est plus petit. Les sacs ovigères sont disposés en deux cordons à l'intérieur desquels les œufs forment une seule rangée. L'une des espèces les plus communes est Caligus rapax qui vit sur la peau de nombreux Poissons et qu'il n'est pas rare de trouver nageant dans le plancton.

Les Dichelesthiidae, au contraire, sont souvent vermiformes. Chaque espèce est en général inféodée à un hôte déterminé, ainsi Dichelesthium oblongum qu'on ne rencontre que sur l'esturgeon, aussi bien en eau douce qu'en mer.

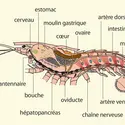

Le cas des Branchiura

Bien que les branchioures (Branchiura) soient dorénavant considérés comme une classe distincte, nous en ferons cependant état ici, car ils ont longtemps été rangés parmi les copépodes. Ils en diffèrent par la possession d'yeux pairs composés, en plus de l'œil nauplien, par les orifices génitaux situés sur le dernier segment thoracique, par l'absence de sacs ovigères chez la femelle qui pond sur les plantes aquatiques, par leur développement abrégé, l'animal ayant à l'éclosion une structure proche de celle de l'adulte.

Le corps des Branchiura (Argulus latus) est divisé en trois régions. Le céphalothorax, entier, forme dorsalement un large bouclier qui s'étend plus ou moins au-dessus d'un thorax composé de trois segments thoraciques libres et d'un abdomen indivis plus ou moins bilobé. Les maxilles sont transformées en grosses ventouses adhésives, la région buccale en appareil de succion. Il y a quatre paires de pattes natatoires biramées.

Les Branchiura ne comprennent qu'une famille, celle des Argulidae. Le genre Argulus est représenté en Europe par une cinquantaine d'espèces, toutes parasites de Poissons marins ou d'eau douce. L'une des plus communes dans nos régions est l'Argulus foliaceus, le « pou des carpes ». C'est un petit organisme plat, mesurant au plus 8 mm de longueur, dont la transparence permet de discerner l'organisation interne. Il nage activement et se fixe momentanément sur une carpe ou sur un autre Cyprinidae, dont il suce le sang, puis erre encore librement, avant de se fixer à nouveau pour s'alimenter.

Les Branchiura sont des animaux nuisibles. Très prolifiques, ils pullulent dans certaines eaux et on peut parfois en dénombrer des centaines sur un seul poisson. Leurs effets sont doubles, directs et indirects : d'une part, ils épuisent leur hôte, qui éventuellement succombe, surtout s'il s'agit d'un jeune poisson ; d'autre part, les blessures qu'ils causent sont la porte d'entrée d'agents pathogènes et sont à l'origine de maladies parasitaires diverses, mycoses, par exemple.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jacques FOREST : professeur émérite, Institut océanographique

Classification

Médias

Autres références

-

BIOCÉNOSES

- Écrit par Paul DUVIGNEAUD , Maxime LAMOTTE , Didier LAVERGNE et Jean-Marie PÉRÈS

- 9 777 mots

- 8 médias

...Coccolithophoridés, des Tuniciers pélagiques (notamment les salpes), des Mollusques Hétéropodes, éléments importants des communautés tropicales. Pour les Crustacés Copépodes, qui sont le groupe le plus important du zooplancton dans toutes les eaux océaniques superficielles, la diversité spécifique est également... -

CRUSTACÉS

- Écrit par Jacques FOREST

- 7 681 mots

- 7 médias

...protopodite, sont articulées deux rames, l' endopodite du côté interne, l' exopodite du côté externe. Un pléopode de décapode, une patte natatoire de copépode, présentent cette structure très simple, mais qui cependant n'est pas la plus fréquente. L'hypothèse selon laquelle une telle structure serait... -

INQUILINISME

- Écrit par Andrée TÉTRY

- 225 mots

Association groupant des animaux d'espèce différente en fonction d'une exigence d'ordre uniquement spatial sans qu'intervienne une nécessité d'ordre physiologique : une espèce inquiline cherche dans son hôte un abri. Le poisson Carapus (ancien fierasfer) s'abrite...

-

OCÉAN ET MERS (Vie marine) - Vie pélagique

- Écrit par Lucien LAUBIER et Jean-Marie PÉRÈS

- 7 203 mots

- 8 médias

...le nombre des espèces que par le pourcentage qu'il représente dans la biomasse totale, est celui des crustacés. Les plus importants de ceux-ci sont les copépodes, qui sont les principaux utilisateurs des productions primaire et paraprimaire, mais qui possèdent aussi des formes omnivores et des formes...

Voir aussi

- NUISIBLES

- HARPACTICOÏDES

- MONSTRILLOIDA

- NOTODELPHYOIDEA

- LERNÉOCÈRE

- HÆMOCERA

- PÉLAGIQUE VIE

- CALIGIDAE

- DICHELESTHIIDAE

- BRANCHIOURES

- CALANUS

- CYCLOPS, zoologie

- POU DES CARPES

- APPENDICES, zoologie

- NAUPLIUS

- DÉVELOPPEMENT ANIMAL ou ONTOGENÈSE ANIMALE

- ZOOPLANCTON

- SIPHONOSTOMATOIDA

- REPRODUCTION SEXUÉE

- ANIMAL RÈGNE

- ANATOMIE ANIMALE

- MÉTAMÈRE ou SEGMENT

- LARVE

- AQUATIQUE VIE

- DULÇAQUICOLES MILIEUX

- ARGULIDAE