CORÉE Histoire

Article modifié le

Vers la partition de la péninsule

De la division à la guerre de Corée

Le communiqué commun publié à la suite de la conférence entre Roosevelt, Churchill et Chang Kaishek, qui s'est tenue au Caire en novembre 1943, comporte une clause spéciale sur la Corée : « Nous reconnaissons que le peuple coréen se trouve dans un état d'esclavage et que la Corée doit être libre et indépendante en temps opportun. » À Yalta, en février 1945, les quatre grandes puissances, lors du partage du monde, ont convenu que les États-Unis désarmeraient l'armée japonaise au sud du 38e parallèle et l'U.R.S.S. au nord. La déclaration de Potsdam du 2 août 1945 demanda au Japon de se rendre sans conditions et réaffirma l'indépendance de la Corée.

Dans la première quinzaine du mois d'août 1945, les événements se précipitèrent : une bombe atomique sur Hiroshima le 6, une autre sur Nagasaki et la déclaration de guerre de l'U.R.S.S. au Japon le 8, l'entrée des troupes soviétiques dans la partie nord de la péninsule coréenne le 10 et, enfin, la capitulation sans conditions du Japon le 15, ce qui provoqua une joie indescriptible et un immense espoir chez le peuple coréen.

Le 2 septembre, l'acte de reddition du Japon fut signé, et, le même jour, le commandement suprême des forces alliées annonça que la Corée serait divisée en deux parties à peu près égales, qui seraient occupées par les États-Unis et par l'U.R.S.S. Le lendemain, les troupes américaines débarquèrent à Inch'ŏn (Incheon), et le général Hodge fut nommé gouverneur militaire à Séoul.

Les patriotes coréens regagnèrent la Corée, Syngman Rhee venant des États-Unis, Kim Ku et son gouvernement provisoire de Corée, de Zhongjing en Chine.

Les grandes puissances, par l'intermédiaire de leurs ministres des Affaires étrangères réunis à Moscou en décembre 1945, voulurent imposer un protectorat à la Corée, trahissant le vœu ardent des Coréens d'avoir enfin un pays indépendant. Elles créèrent une commission mixte russo-américaine chargée de mettre en place un gouvernement national. Cette décision provoqua la colère et l'opposition de tous les dirigeants coréens. Il s'ensuivit de grandes manifestations populaires contre la tutelle.

Le Comité populaire, créé au Nord et dirigé par Kim Il-sung, fit volte-face en acceptant le protectorat. L'U.R.S.S. n'était pas d'accord pour que les opposants au protectorat participent aux travaux de la commission. Celle-ci n'arrivant pas à statuer, le gouvernement américain saisit l'O.N.U. en mai 1947. L'Assemblée générale de l'O.N.U. adopta une résolution qui consistait à créer un gouvernement unique en organisant des élections générales sur l'ensemble du territoire, lesquelles seraient supervisées par une commission. Celle-ci ne pouvant travailler dans la partie Nord, les élections n'eurent lieu, le 10 mai 1948, qu'au Sud. Le parti de Syngman Rhee remporta la victoire. L'Assemblée constituante se réunit le 31 mai, adopta la première Constitution le 17 juillet et élut, trois jours plus tard, Rhee président de la République. Le gouvernement militaire américain fut remplacé par la république de Corée (Taehan minguk), proclamée le 15 août 1948 et reconnue par l'O.N.U. La France fut le quatrième pays à reconnaître la nouvelle république le 4 février 1949, après les États-Unis, la Chine nationaliste (Taiwan) et la Grande-Bretagne.

En réponse à la création d'une république au Sud, la partie septentrionale organisa des élections le 25 août 1948. Le 1er septembre fut créé un gouvernement à la tête duquel se trouvait Kim Il-sung comme Premier ministre. Le 9 septembre fut proclamée la république populaire de Corée (Chosŏn inmin konghwaguk), qui devint peu de temps après la république populaire démocratique de Corée, R.P.D.C. (Chosŏn minjujuŭi inmin konghwaguk). Elle fut reconnue par l'U.R.S.S. et ses alliés, ainsi que par la Chine populaire.

Une ligne de démarcation, purement technique à l'origine, fut ainsi transformée en frontière politique hermétique, entérinant la partition de la péninsule.

La guerre de Corée, 1950-1953

Après la création des deux républiques, les armées soviétique et américaine évacuèrent leur zone d'occupation respective en 1949. Le 12 janvier 1950, parlant devant le club national de la presse, Dean Acheson, secrétaire d'État américain, déclara : « Le périmètre de défense des États-Unis va des îles Aléoutiennes au Japon », ce qui excluait la Corée et Taiwan. En mars, le général MacArthur lui-même s'exprima dans le même sens au cours d'une interview.

Le dimanche 25 juin 1950, la Corée du Nord lança une offensive générale vers le sud, encouragée sans doute par ces déclarations inopportunes et forte d'une armée de 136 000 soldats répartis en dix divisions avec les équipements lourds que l'armée soviétique lui avait laissés (243 chars T 54, 211 avions de combat et des pièces d'artillerie). L'armée sud-coréenne ne disposait que d'une force d'autodéfense composée de 98 000 hommes mal entraînés et sous-équipés répartis en huit divisions. Elle ne possédait ni avions, ni véhicules blindés, ni canons lourds. Ce fut la débâcle pour l'armée sud-coréenne. Séoul tomba aux mains des agresseurs le 28 juin. Les troupes communistes ne cessèrent leur progression vers le sud.

Le 27 juin, le Conseil de sécurité de l'O.N.U. désigna, en l'absence de l'U.R.S.S., la Corée du Nord comme agresseur. L'O.N.U. décida de constituer une armée à laquelle devaient participer seize pays, dont la France avec un bataillon commandé par le général Monclar. Le même jour, le président Truman ordonna aux forces navales et aériennes américaines de soutenir la Corée du Sud et de protéger Formose. Trois jours après, il engagea l'infanterie américaine en Corée et autorisa l'aviation à attaquer le Nord. Le 1er juillet, le général Douglas MacArthur, alors gouverneur militaire du Japon, fut nommé commandant des forces de l'O.N.U.

Le 5 septembre, les troupes nordistes arrivèrent à une centaine de kilomètres de Pusan, port situé à l'extrême sud-est de la péninsule, où s'était réfugié le gouvernement de Rhee.

La situation se retourna, le 15 septembre, avec le débarquement, à Inch'ŏn près de Séoul, des armées de l'O.N.U. sous le commandement du général MacArthur. Séoul fut repris le 28. Le 30, les forces sud-coréennes franchirent le 38e parallèle. Le 7 octobre, MacArthur donna l'ordre aux forces de l'O.N.U. de faire de même. Le 11, le Premier ministre chinois Zhou Enlai déclara : « Les événements de Corée menacent la sécurité de la Chine. » Les armées de la Corée du Sud et de l'O.N.U. entrèrent dans P'yŏngyang le 18 et atteignirent le fleuve Yalu, vers la fin d'octobre.

Le 25 octobre, la guerre prit une autre tournure avec l'intervention de 850 000 « volontaires » chinois. En fait, il s'agissait des unités régulières de la prestigieuse IVe armée populaire, commandée par le général Lin Piao. Ce fut le repli des troupes sudistes et de l'O.N.U. vers le sud. Face à cette situation, Truman déclara : « L'emploi de la bombe atomique demeure à l'étude », ce qui n'arrêta pas la poussée des forces communistes qui reprirent P'yŏngyang le 4 décembre. Elles franchirent de nouveau le 38e parallèle et arrivèrent à Séoul le 4 janvier 1951. Le 21, le général Ridgway, qui venait de succéder au général Walker tué dans un accident, lança une vaste contre-offensive vers le nord. Le 30, la Chine fut déclarée pays agresseur par l'O.N.U. Le 14 mars, les troupes sud-coréennes reprirent Séoul et franchirent le 38e parallèle le 27. Le 11 avril, Truman démit MacArthur de ses fonctions pour avoir pris une position belliqueuse voulant étendre le conflit jusqu'en Mandchourie. Il fut remplacé par Ridgway.

Dès lors, le front se stabilisa autour du 38e parallèle, avec de violents combats sporadiques. Le 23 juin 1951, Jakob Malik, délégué soviétique, proposa à l'O.N.U. un cessez-le-feu. Les pourparlers à P'anmunjŏm, un village situé sur la ligne de démarcation, traînèrent pendant deux ans.

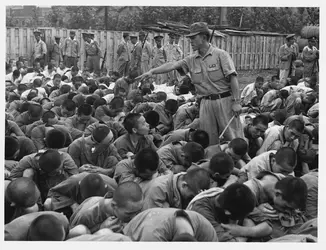

L'Assemblée nationale de la Corée du Sud rejeta, le 9 juin 1953, les conditions d'armistice, et, le 18 juin, 27 000 prisonniers de guerre nord-coréens furent libérés et rendus à la vie civile au Sud, sur ordre du président Rhee. Le 22 juillet, Rhee, ne voulant pas admettre le constat de division, déclara qu'il ne signerait pas l'armistice.

Malgré les réticences de Rhee, l'armistice fut signé entre les représentants des forces de l'O.N.U. d'une part et des forces chinoises et nord-coréennes d'autre part, le 27 juillet 1953.

Durant les trois ans de guerre, il n'y eut que dix mois de batailles intenses, causant des pertes humaines et des dégâts considérables. Le total des pertes en vies humaines (tués, disparus et blessés) s'élève à 2 415 600 selon les sources des Nations unies. Les États-Unis eurent 33 630 soldats morts et 103 000 blessés, et les autres alliés de l'O.N.U., 3 140 morts et blessés parmi lesquels la France compte, pour son bataillon de Corée, 288 morts et un millier de blessés. Les pertes militaires de la Corée du Sud s'élèvent à 147 000 morts et 210 000 blessés. Les estimations se situent autour de 300 000 militaires tués et 220 000 blessés pour la Corée du Nord et de 200 000 tués et 700 000 blessés pour la Chine populaire. Les pertes civiles seraient au moins deux fois supérieures, et le pays était dévasté.

Cette guerre terrible qui n'a rien réglé en matière de réunification a laissé de très profondes séquelles. Nombre de Coréens vivant au Nord se réfugièrent au Sud, fuyant le régime communiste, et nombre de familles coréennes furent séparées. Le drame de ces familles, toujours d'actualité, se trouve au cœur des négociations entre le Nord et le Sud.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jin-Mieung LI : professeur des Universités, université de Lyon-III

- Ogg LI : docteur d'État ès lettres, professeur à l'université de Paris-VII

- Madeleine PAUL-DAVID : ancien maître de recherche au CNRS, professeure honoraire à l'École du Louvre, chargée de mission au Musée national des arts asiatiques-Guimet

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

CORÉES - Du rapprochement à la défiance

- Écrit par Marie-Orange RIVÉ-LASAN

- 2 921 mots

Les sociétés nord et sud-coréennes, confrontées en 2008 à la crise financière internationale comme le reste du monde, étaient déjà en proie à des incertitudes et à des difficultés économiques, politiques et sociales différentes, mais non pas moins cruciales. La crise larvée de part et d'autre du 38...

-

ASIE (Structure et milieu) - Géographie physique

- Écrit par Pierre CARRIÈRE , Jean DELVERT et Xavier de PLANHOL

- 34 880 mots

- 8 médias

La péninsule coréenne comprend à la fois des éléments de socle et de pseudo-socle. Le socle précambrien, déjà représenté au nord par les Changbaishan et leur prolongement, le plateau de Kaima, se trouve au centre dans la région drainée par le Han, ainsi que dans le sud où il affleure dans la chaîne... -

ASIE (Géographie humaine et régionale) - Dynamiques régionales

- Écrit par Manuelle FRANCK , Bernard HOURCADE , Georges MUTIN , Philippe PELLETIER et Jean-Luc RACINE

- 24 799 mots

- 10 médias

LaCorée est traditionnellement nommée le « Pays de l'Orient » (en chinois Dongguo, en coréen Dongkuk) par les Chinois. Prise en tenaille entre les deux grands voisins chinois et japonais, ses monarchies ont versé le tribut à l'Empire chinois jusqu'à la fin du xixe siècle, puis... -

BOUDDHISME (Histoire) - L'expansion

- Écrit par Jean NAUDOU

- 3 118 mots

- 4 médias

La Corée était au ive siècle de notre ère morcelée en plusieurs royaumes, dont les principaux sont le Ko-kou-rye au nord-ouest, le Paik-tchei au sud-ouest, et le Sillā au sud-est. -

BOUDDHISME (Les grandes traditions) - Bouddhisme japonais

- Écrit par Jean-Noël ROBERT

- 13 499 mots

- 1 média

La première communauté était formée de moines coréens : neuf furent envoyés de Paekche en 554 ; ils venaient de remplacer sept autres, qui se trouvaient donc au Japon avant eux ; cela implique qu'il existait des moines qui s'occupaient sans doute exclusivement des immigrés. En 577, six autres religieux... - Afficher les 32 références

Voir aussi

- CHINOISE LITTÉRATURE

- CHINOIS, langue

- EXTRÊME-ORIENT

- INTERVENTIONS MILITAIRES

- PARTITION POLITIQUE

- GU YANWU [KOU YEN-WOU] (1613-1682)

- YI SUNSHIN (1545-1598)

- KORYŎ ROYAUME DE (918-1392)

- LITUN [LIN-T'OUEN] COMMANDERIE DE

- KOGURYŎ ROYAUME DE (37 av. J.-C. - 668 apr. J.-C.)

- YI ou LI LES (1392-1910)

- SILLA ou SHILLA ROYAUME DE (57 av. J.-C. - 668 apr. J.-C.)

- TROIS ROYAUMES LES (313-668), Corée

- COMMANDERIES LES QUATRE

- LELANG [LO-LANG] COMMANDERIE DE

- CHINE, histoire : l'Empire, des Qin aux Yuan (1280)

- CHINE, histoire : l'Empire, des Yuan à la Révolution de 1911

- IMPRIMERIE EN CORÉE, histoire

- JAPON, histoire, de l'ère Meiji à 1946

- AMÉRICANO-SOVIÉTIQUES RELATIONS

- PAEKCHE ou PAIKCHE ROYAUME DE (18-660)

- ZHENFAN [TCHEN-FAN] COMMANDERIE DE

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- BOUDDHISME CHINOIS

- AMIDISME