COSMOLOGIE

Article modifié le

L'expansion de l'Univers

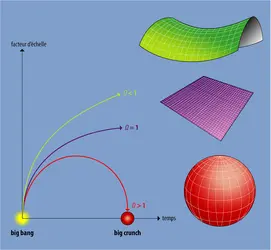

L'Univers constitue un cadre dans lequel évoluent les objets astronomiques tels que galaxies et quasars. En première approximation, ces objets sont à peu près immobiles par rapport à ce cadre, mais le cadre lui-même n'est ni rigide, ni statique : il est en expansion, et cette expansion entraîne tous les objets. Puisque ce cadre n'est pas matériel – il s'agitd'un support géométrique –, il nous est impossible d'enregistrer directement son évolution : les galaxies en sont les meilleurs révélateurs et l'expansion de l'Univers, première propriété cosmologique, est donc un fait observationnel. Reconnaître que cette expansion n'était pas une des propriétés individuelles des galaxies mais une propriété du support géométrique cosmique, ce fut la base de la cosmologie du xxe siècle.

Le décalage vers le rouge

Comment se manifeste cette expansion ? Les techniques d'observation nous permettent de mesurer la vitesse d'une galaxie par rapport à nous, ou du moins la composante radiale de cette vitesse, c'est-à-dire l'éloignement (éventuellement le rapprochement) dans la direction nous joignant à cette galaxie. En effet, les lois de propagation des ondes énoncent qu'un rayonnement (en astronomie, il s'agit le plus souvent de lumière visible ou d'ondes radio) est reçu avec une fréquence différente de sa fréquence d'émission si la source est en mouvement (effet Doppler-Fizeau). Or ce que nous connaissons des processus d'émission du rayonnement dans les galaxies nous permet d'affirmer que telle ou telle composante du rayonnement (une raie spectrale, en général) est émise à une fréquence bien définie, fémission, alors que les analyses spectroscopiques nous permettent de mesurer la fréquence reçue, fréception, différente, de ce même rayonnement. Le décalage spectral z = (fémission/fréception) — 1 est une mesure de la vitesse radiale v selon la formule :

Le décalage vers le rouge en cosmologie

La loi de Hubble relie donc la vitesse d'éloignement d'une galaxie à sa distance par l'intermédiaire du paramètre de Hubble. Ainsi, la mesure de z peut en principe nous indiquer la distance à laquelle se situe une galaxie. Pour un objet lointain, il s'agit même de la seule détermination possible, malheureusement imparfaite.

En premier lieu, la vitesse d'une galaxie ne se limite pas à sa vitesse d'expansion (celle qui apparaît dans la loi de Hubble), soit parce qu'elle est attirée par une concentration voisine (autre galaxie, amas de galaxies), soit parce qu'elle a gardé un mouvement initial qu'elle possède une vitesse « propre », inconnue dont la présence additionnelle rend inefficace la loi de Hubble pour toute application précise).

En second lieu, nous avons une mauvaise connaissance de H. Connaître H exige d'avoir étalonné l'échelle des distances, c'est-à-dire d'avoir mesuré à la fois distances et vitesses pour le plus grand nombre possible d'objets lointains ; mais il existe peu d'objets pour lesquels nous connaissions avec précision ces deux quantités, en particulier à cause du problème de l'échelle des distances.

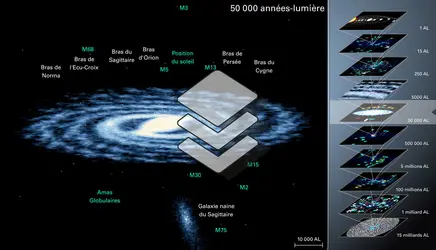

L'échelle des distances

Le seul moyen direct d'estimer la distance d'une galaxie consiste à comparer son éclat ou ses dimensions (ou ceux d'étoiles, nébuleuses ou amas d'étoiles qu'elle contient) à des objets de référence similaires, plus proches, de distances connues, qu'on appelle pour cette raison étalons standards.Les astronomes utilisent ainsi une chaîne de telles références : étoiles variables (céphéides) ou très lumineuses (géantes), nébuleuses gazeuses (régions H II), amas d'étoiles ou même galaxies. Mais ces estimations sont imprécises et des sources d'erreurs qui s'accumulent laissent subsister une incertitude dans la détermination des distances des galaxies, d'autant plus importante que celles-ci sont éloignées. La connaissance des étoiles céphéides, premier maillon de la chaîne, est cruciale à cet égard. Elle a cependant progressé grâce aux résultats du satellite d'astrométrie Hipparcos (1989-1993, catalogue publié en 1997) et de l'expérience EROS (Expérience pour la recherche d'objets sombres), menée depuis 1990. Les incertitudes se répercutent en tout cas dans l'estimation de toute distance dans l'Univers et de H : il n'existe pas vraiment de méthode précise pour estimer la distance d'une galaxie.

De l'usage du décalage

Un problème supplémentaire se présente pour l'application de la loi de Hubble, qui n'est plus vérifiée dès que l'on a affaire à des objets vraiment lointains. Elle l'est en fait, mais avec une valeur de H différente, et qui demeure inconnue. En effet, à cause du temps de propagation de la lumière qui nous en parvient, la galaxie est observée telle qu'elle était il y a plusieurs milliards d'années : l'Univers était plus jeune qu'aujourd'hui et le paramètre de Hubble H possédait une valeur différente, puisque l'Univers évolue. Si bien que la mesure de z nous fournit la vitesse d'expansion, mais pas la distance, ni d'ailleurs l'époque dans le passé à laquelle le rayonnement fut émis. Il est nécessaire, pour préciser la distance (spatiale comme temporelle) d'un événement lointain observé, de faire des hypothèses sur la valeur de H à l'instant d'émission (en général, il y a plusieurs milliards d'années). Autrement dit, il nous faut connaître la loi d'évolution de H en fonction du temps cosmique, ce qui nécessite de connaître les paramètres dynamiques de l'Univers, donc d'avoir adopté un modèle cosmologique.

Puisqu'il est impossible, sans hypothèse, de préciser distance ou date des événements cosmiques, les astronomes ont choisi, pour éviter toute ambiguïté, de les repérer par leur décalage spectral z, ce qui présente un double avantage. D'une part, il s'agit de la quantité qui est directement mesurée : les incertitudes de l'échelle des distances n'interviennent donc pas. D'autre part, l'usage de z, contrairement à celui des distances, ne présuppose pas le choix d'un modèle cosmologique parmi ceux qui se présentent ; z repère ainsi un éloignement à la fois dans l'espace et dans le temps : des valeurs de z plus élevées correspondent à des événements plus reculés dans le passé.

Les décalages des galaxies sont le plus souvent inférieurs à l'unité ; ceux des quasars (les objets les plus lointains que l'on observe) atteignent des valeurs supérieures à 4. L'événement observable le plus ancien (le fond diffus cosmologique) correspond à un z avoisinant 1 000, mais il nous faudrait aller beaucoup plus loin pour remonter aux tous premiers instants de l'Univers.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marc LACHIÈZE-REY : ancien élève de l'École nationale supérieure de la rue d'Ulm, docteur en physique, directeur de recherche émérite au CNRS

Classification

Médias

Autres références

-

UNIVERS

- Écrit par Jean AUDOUZE et James LEQUEUX

- 6 652 mots

- 18 médias

Il peut paraître illusoire, inutile ou présomptueux d'oser consacrer quelques lignes à l'Univers dans son ensemble. Nous sommes écrasés par son immensité et sa diversité. Néanmoins, l'intelligence de l'homme l'a conduit à inventer un très grand nombre de techniques qui lui permettent d'appréhender...

-

ÂGE DE LA TERRE

- Écrit par Pascal RICHET

- 5 145 mots

- 5 médias

Que la Terre et même l’Univers aient un âge est de nos jours une évidence. Le fait que ces âges se comptent par milliards d’années est lui-même couramment connu : 4,55 pour la Terre et sans doute environ trois fois plus pour l’Univers, comme l’ont respectivement établi les géochimistes au milieu du...

-

ANTHROPIQUE PRINCIPE

- Écrit par Marc LACHIÈZE-REY

- 1 299 mots

L' anthropocentrisme a connu un tournant décisif à l'époque de la Renaissance. Jusqu'à Copernic (1473-1543), les « systèmes du monde » étaient explicitement centrés sur la Terre. Qu'elle fût considérée comme « centrale » ou comme « inférieure », la position occupée par l'homme possédait un caractère...

-

ANTIMATIÈRE

- Écrit par Bernard PIRE et Jean-Marc RICHARD

- 6 934 mots

- 4 médias

...exister. Le problème est de savoir s'il y a réellement de l'antimatière en abondance dans l'Univers. Les interrogations à ce sujet viennent en fait de la cosmologie, qui est la science qui spécule sur la naissance et l'évolution du monde. Les modèles de cosmologie ont en commun une explosion initiale, le... -

ASTRONOMIE

- Écrit par James LEQUEUX

- 11 343 mots

- 20 médias

...établit aussi, en même temps que l e Belge Georges Lemaître (1894-1966), la relation entre le décalage vers le rouge de la lumière des galaxies et leur distance, qu'ils attribuèrent à une expansion générale de l'Univers. Ainsi naissait véritablement la cosmologie observationnelle. - Afficher les 63 références

Voir aussi

- ONDE ou RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- AMAS DE GALAXIES

- ABONDANCE DES ÉLÉMENTS CHIMIQUES, astronomie

- PRESSION, physique

- NOYAU ATOMIQUE

- ASTROPHYSIQUE

- TENSEURS

- DÉCALAGE SPECTRAL

- SPECTROSCOPIE, astronomie

- DOPPLER-FIZEAU EFFET

- CÉPHÉIDES

- TEMPS, physique

- IONISÉS MILIEUX

- NUCLÉONS

- GÉOMÉTRIES NON EUCLIDIENNES

- ÉLÉMENTS CHIMIQUES

- TEMPÉRATURE

- GRANDE UNIFICATION THÉORIE DE LA

- VITESSE DE LA LUMIÈRE

- EINSTEIN ÉQUATIONS D'

- PRINCIPE COSMOLOGIQUE

- VARIÉTÉS RIEMANNIENNES

- FACTEUR D'ÉCHELLE, cosmologie

- RELATIVITÉ GÉNÉRALE

- DENSITÉ DE L'UNIVERS

- RELATIVITÉ RESTREINTE

- VITESSE RADIALE, astronomie

- COBE (Cosmic Background Explorer)

- PLANCK TEMPS DE

- ROBERTSON-WALKER MÉTRIQUE DE

- DISTANCE, astronomie

- FOND DIFFUS COSMOLOGIQUE ou RAYONNEMENT COSMOLOGIQUE

- PHYSIQUE DES PARTICULES

- HUBBLE-LEMAÎTRE LOI DE

- EXPANSION DE L'UNIVERS

- MODÈLE COSMOLOGIQUE

- CONSTANTE COSMOLOGIQUE

- ÂGE DE L'UNIVERS

- INFLATION DE L'UNIVERS

- COURBURE DE L'ESPACE-TEMPS