COULEUR

Article modifié le

Applications des études sur les couleurs

Reproduction des couleurs

« Apparier » des couleurs (en teinturerie, par exemple) est relativement aisé si l'on doit appliquer, sur des supports analogues, les mêmes matières colorantes, en en réglant la concentration ou les proportions. Mais lorsque la répartition spectrale des facteurs de luminance des colorants n'est pas la même, un résultat satisfaisant à la lumière du jour peut cesser de l'être sous un éclairage artificiel, même « blanc ». Éviter cet effet, appelé métamérie, pose un problème qu'il ne faut pas confondre avec celui du « rendu des couleurs » déjà évoqué.

Il est, d'autre part, souvent impossible, faute de matériaux convenables, de reproduire sur un tableau ou une photographie toute l'étendue des luminances et des saturations apparaissant dans un paysage ou même dans un intérieur. On est alors conduit à accepter une représentation conventionnelle, où le rapport des luminances extrêmes est bien inférieur à celui que présentent les objets à reproduire, et où certains changements de teinte suggèrent (psychologiquement) soit de vives lumières par un renforcement des jaunes et des rouges (tons « chauds »), soit de faibles éclairements par l'intervention de tons « froids » (bleutés, verdâtres).

La reproduction fait appel, dans le cas de la peinture à l'huile, au minimum à trois matières colorantes, dites « primaires », bleue, jaune et rouge, dont le mélange peut fournir des verts, des orangés, des pourpres (plus rabattus que ceux de pigments naturels de même teinte), et auxquels il faut ajouter un blanc, impossible à obtenir par mélange soustractif. La technique du pointillisme (juxtaposition de petites taches colorées) donne des couleurs plus claires.

Les reproductions graphiques peuvent comporter l'emploi de trois filtres de sélection (correspondant aux régions extrêmes et centrale du spectre) et de trois encres colorées. Les filtres placés devant l'objectif de prises de vue permettent d'obtenir, sur une émulsion en noir et blanc, trois négatifs dont les noirs correspondent respectivement aux lumières bleu-violet, vertes et rouges provenant du sujet. Les encres sont l'une jaune (transmettant au mieux le vert et le rouge et absorbant le bleu), la deuxième pourpre (les professionnels disent magenta) absorbant le vert, la troisième bleu-vert ( cyan) absorbant le rouge. Elles sont imprimées sur un même support, respectivement à partir des trois négatifs : une image rouge, par exemple, est obtenue par la superposition des encrages jaunes et pourpres que permettent les parties claires des deux premiers clichés.

La photographie, le cinéma, la télévision en couleurs, la signalisation, les industries alimentaires ou autres, les recherches chimiques ou biologiques et bien d'autres activités ont à faire appel à des techniques diverses de reproduction des couleurs, et à des méthodes colorimétriques sur lesquelles nous donnerons encore quelques indications.

Méthodes de mesure diverses

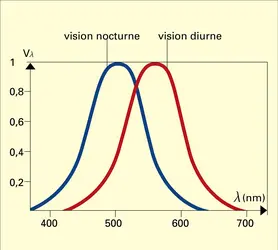

La méthode théoriquement la plus satisfaisante pour étudier une lumière colorée consiste à mesurer en fonction de la longueur d'onde, dans le spectre visible, son flux d'énergie monochromatique Pλ. Cette mesure se faisant le plus souvent en valeurs relatives, on détermine d'autre part directement la caractéristique photométrique globale : flux lumineux F ou luminance L.

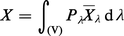

Les composantes X, Y, Z se calculent à l'aide des coefficients de distribution X−λ, Y−λ, Z−λ, par l'intégrale (étendue à tout le spectre visible V) :

Si les données Pλ se rapportent à une lumière qui éclaire un corps de facteur de luminance β1 pour la longueur d'onde λ, les caractéristiques x, y et z de ce dernier se déduisent de relations telles que :

Les mesures de flux monochromatiques sont malheureusement laborieuses (sauf si l'on a recours à des récepteurs physiques et à des intégrateurs automatiques). La précision des résultats finals est (surtout dans ce dernier cas) généralement inférieure à celle qui est obtenue à partir des déterminations plus simples de FR, FG, FB par un observateur suffisamment « normal ». Les appareils servant à toutes ces mesures sont décrits dans les traités de colorimétrie.

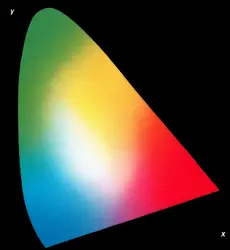

Une fois connus x et y, on peut évaluer, en se servant d'un diagramme colorimétrique (cf. supra), la longueur d'onde dominante ou complémentaire et le facteur de pureté.

Les méthodes précédentes permettent d'étalonner des collections d'échantillons assez nombreux pour que, sous une lumière bien spécifiée, l'un d'entre eux se rapproche suffisamment de la couleur à repérer (ou, tout au moins, pour que deux d'entre eux « encadrent » de près cette couleur). Si ces étalons sont de même nature que les objets à examiner, on peut éliminer l'influence de la structure du support ou de son orientation. Malheureusement, les colorants qui présentent de suffisantes garanties de stabilité pendant un temps raisonnable ne sont pas très nombreux, et la réalisation matérielle d'étalons de couleurs à la fois très claires et très saturées est, pour certaines teintes, impossible.

Beaucoup d'atlas de couleurs utilisent une classification arbitraire. Celle des tableaux de Munsell très employée aux États-Unis est basée, dans la mesure du possible, sur la teinte, la saturation et la clarté (, pl. coul.).

Signalons enfin que certains colorimètres utilisent une méthode soustractive en faisant intervenir des lames colorées superposables, permettant de nombreuses combinaisons.

Tolérances

La méthode de comparaison visuelle directe est en général la plus sensible, lorsque la répartition spectrale des lumières considérées ou celle des facteurs de luminance des corps étudiés sont voisines (les cas de métamérie étant ainsi exclus).

Les coefficients chromatiques, qui ont le grand intérêt de permettre des spécifications numériques et des classifications systématiques, ne peuvent malheureusement, dans bien des cas, jusqu'à présent, être déterminés avec toute la précision souhaitable. Quelques indications, en ce qui concerne celle-ci, résultent des données que traduisent les figures. Pour les couleurs de facteur de pureté intermédiaire entre 0 et 1, des résultats rapportés aux variations des coefficients x et y ont été obtenus par McAdam. Ils peuvent se traduire comme l'indique la figure, sur laquelle les diverses ellipses sont les lieux de points représentant des couleurs « également écartées » de celle représentée par le centre de l'ellipse. (À partir du tiers de l'écart adopté ici pour la clarté du dessin, la perception des différences est presque certaine.) Ces résultats ne sont qu'indicatifs, et des études complémentaires restent nécessaires.

Colorimétrie et coloristique

On appelle parfois « coloristique » une science des couleurs qui engloberait tous leurs aspects physiques, physiologiques et psychologiques. Il faut reconnaître que la colorimétrie, dont nous avons indiqué les principes, est, pour une grande part, conventionnelle, et que bien des problèmes doivent encore être approfondis, concernant notamment les limites de validité des règles qui permettent de considérer les couleurs comme des grandeurs mesurables, la caractérisation de l'observateur, dit normal, moyen et les corrections à apporter aux résultats qu'obtient un observateur donné... Telle qu'elle est, et bien que susceptible d'améliorations sans doute importantes, la colorimétrie rend déjà, tant pour les réalisations pratiques que pour des recherches très diverses (rapports entre structure chimique et couleur, théories de la vision colorée, appréciation des effets des couleurs sur le comportement psychique, etc.) des services considérables.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre FLEURY : directeur honoraire de l'Institut d'optique théorique et appliquée de Paris, professeur honoraire au Conservatoire national des arts et métiers

- Christian IMBERT : professeur à l'université de Paris-XI et à l'École supérieure d'optique (E.S.O.), directeur adjoint de l'E.S.O., directeur du laboratoire d'expériences fondamentales en optique à l'Institut d'optique d'Orsay

Classification

Médias

Autres références

-

ANTHROPOLOGIE COGNITIVE

- Écrit par Arnaud HALLOY

- 5 810 mots

...premiers travaux furent prolongés et développés dès la fin des années 1960 par ce qui allait devenir durant plus d’une décennie le standard méthodologique des recherches en anthropologie cognitive, à savoir la comparaison interculturelle des « termes basiques de couleurs » (Basic Color Terms). -

AUTOCHROME

- Écrit par Hervé LE GOFF

- 233 mots

Décrite simultanément en 1869 par Louis Ducos du Hauron et par Charles Cros, la sélection trichrome, ou reproduction automatique des couleurs, consistait à prendre, sur trois films en noir et blanc, trois photographies distinctes du même sujet à travers trois filtres bleu, vert et rouge. Ainsi...

-

CHROMO, esthétique

- Écrit par Henri VAN LIER

- 651 mots

Les techniques industrielles de l'image — imprimerie, photographie, cinéma, télévision — excellent dans la reproduction des contours, des rapports de clarté et d'ombre (des valeurs), voire des couleurs en aplat, mais elles sont infirmes dès qu'il s'agit des couleurs complexes. D'où trois...

-

COLORANTS

- Écrit par Daniel FUES

- 6 775 mots

- 4 médias

De tout temps, l'être humain a été fasciné par la couleur, notion indispensable dans les domaines de l'art, de la décoration et de l'artisanat mais pouvant également devenir signe de reconnaissance, marque hiérarchique ou moyen d'expression de sentiments. - Afficher les 45 références

Voir aussi

- SYNTHÈSE ADDITIVE, colorimétrie

- CYAN, couleur

- MAGENTA, couleur

- CORPS NOIR

- LUMINANCE

- LUMIÈRES HOMOCHROMES

- EFFICACITÉ LUMINEUSE

- LUMIÈRE BLANCHE

- MÉTAMÉRIE, colorimétrie

- INCANDESCENCE

- REPRODUCTION TECHNIQUES DE

- TEINTE

- TEMPÉRATURE DE COULEUR

- PURETÉ, colorimétrie

- SATURATION, colorimétrie

- SPECTRE CANNELÉ

- OBSERVATEUR MOYEN, optique

- COULEUR COMPLÉMENTAIRE

- DYSCHROMATOPSIE

- TRICHROMIE

- MACADAM ELLIPSES DE

- GRASSMANN LOIS DE

- LONGUEUR D'ONDE

- SPECTRE, optique

- PERCEPTION VISUELLE

- JAUNE, couleur

- VISION DES COULEURS