CRÉATIONNISME

Article modifié le

Les diverses conceptions créationnistes débattues au cours de l'histoire occidentale (mais pas seulement) trouvent un point de convergence dans l'idée que l'Univers, la Terre et les êtres vivants doivent leur existence à la volonté de Dieu. Elles s'opposent ainsi, de façon générale, aux conceptions matérialistes. Dans sa version fixiste, qui est la plus connue et se fonde notamment sur une lecture littérale de la Bible, le créationnisme s'oppose à l'évolutionnisme et considère que les différentes espèces vivantes elles-mêmes ont été créées.

La thèse d'une production de la vie par une série de causes matérielles spécifiques et d'une transformation progressive des organismes – pour s'adapter à des changements climatiques ou géologiques – s'est imposée à partir de la fin du xviie et au xviiie siècle. À cette époque, des auteurs classiques comme Lucrèce, ou des champions de la littérature clandestine comme Benoît de Maillet (dont l'ouvrage posthume, Telliamed, fut imprimé pour la première fois en 1748), étaient souvent cités pour critiquer le récit de la Genèse et la thèse que l'ordre naturel émanait de la volonté et de l'action créatrice de Dieu. L'idée que tous les organismes vivants sont le résultat d'une action directe de la divinité n'est donc pas si ancienne que certains le prétendent. Auparavant, dans la tradition chrétienne d'avant la Réforme, surtout chez les auteurs scolastiques, ainsi que dans la pensée naturaliste classique, on considérait comme acquis que plusieurs types d'animaux et de plantes (vers, serpents, ou lichens) étaient spontanément générés dans les terres humides ou les eaux.

Vers la fin du xviiie siècle et au début du xixe, la parution des premières thèses transformistes modernes (Jean-Baptiste Lamarck, Erasmus Darwin, Bory de Saint-Vincent...), qui étaient vues comme des expressions d'une pensée athée, socialement et politiquement dangereuse (le matérialisme scientifique était tenu pour l'une des causes de la Révolution française et de l'insubordination sociale), contribua dans plusieurs pays au développement d'un créationnisme scientifique et religieux. En France, des épigones de Cuvier, moins prudents que leur maître, établirent la prétendue succession de créations et de destructions qui avaient marqué l'histoire de la vie sur Terre. En Angleterre, une partie considérable de la vaste et complexe littérature sur la « théologie naturelle » invitait à considérer la pluralité des formes de vie connues comme des preuves de la puissance et bienveillance divine.

Dans la seconde moitié du xixe siècle et la première du xxe siècle, plusieurs confessions chrétiennes préféraient éviter un conflit ouvert avec les théories scientifiques, en particulier avec les théories cosmologiques ou évolutionnistes. Au fond, et en premier lieu dans le monde catholique, on n'acceptait pas les données des sciences contemporaines et on s'appuyait plutôt sur des tentatives de conciliation entre science et religion. Ainsi, l'opposition aux doctrines darwiniennes s'articulait sur des interprétations finalistes des processus évolutifs, proposées parfois par d'éminents scientifiques catholiques. Dans les pays où les autorités religieuses exerçaient un certain contrôle sur l'éducation ou la politique, on insistait sur le caractère transitoire, hypothétique des théories scientifiques, en leur opposant le statut éternel des vérités du message religieux et de ses élaborations théoriques ou doctrinaires. Il n'est donc pas surprenant de constater que les conciliations entre biologie évolutionniste et religion, proposées par des savants catholiques tels que Teilhard de Chardin en France, furent regardées avec suspicion par les autorités religieuses.

Le terme « créationnisme » a pris, au cours du xxe siècle, une nouvelle signification politique et sociale aux États-Unis. Dans les années 1920, les législateurs des États du Tennessee, du Mississippi et de l'Arkansas déclarèrent que l'enseignement des doctrines darwiniennes était un crime, tandis qu'en Oklahoma les livres comprenant des textes mentionnant l'évolution étaient interdits. En 1925, l'arrestation et le procès du jeune professeur John Scopes, coupable d'avoir enseigné le darwinisme dans son école de Dayton (Tennessee), furent suivis par des millions d'Américains. La condamnation du professeur Scopes suscita de vives inquiétudes dans la communauté scientifique, mais provoqua aussi une réaction importante contre l'intrusion de conceptions religieuses dans l'enseignement.

Vers 1970, la fondation de l'Institute for Creation Science par Henry M. Morris, suivie par la naissance d'autres associations concentrées surtout dans les États du centre-ouest et du sud des États-Unis, a donné une démarche organisationnelle sans précédent au mouvement créationniste américain. Depuis les années 1990, une série de musées de la création, de sites Internet et de maisons d'édition – qui s'adressent en particulier à un public très jeune – ont permis aux créationnistes d'animer un réseau de propagande en concurrence ouverte avec les musées et les centres de culture scientifique. Une action politique forte est en même temps menée dans plusieurs États pour imposer l'enseignement de la science créationniste à côté de la science contemporaine.

À la même époque, une nouvelle forme de créationnisme s'est développée non seulement aux États-Unis mais également en Europe (notamment aux Pays-Bas). Connue sous le nom de « dessein intelligent (intelligent design) » et s'inspirant de la théologie naturelle anglaise, elle essaie – avec un certain succès – d'éviter les positions extrêmes du mouvement et insiste sur la complexité des phénomènes physiques et biologiques qui renvoient à une intelligence créatrice. Les partisans de cette nouvelle doctrine, qui se manifesterait dans les processus évolutifs dès le niveau moléculaire, acceptent la biologie contemporaine en la réinterprétant dans un sens strictement finaliste.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pietro CORSI : professeur des Universités, université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales

Classification

Autres références

-

AGASSIZ LOUIS (1807-1873)

- Écrit par Stéphane SCHMITT

- 1 397 mots

- 1 média

...le terrain américain (notamment sur un plan religieux) est propice à cette opposition, il est probable que cette attitude hostile, de la part d’un savant aussi célèbre qu’Agassiz, aura contribué à ancrer dans ce pays un courant créationniste particulièrement puissant et influent jusqu’à nos jours. -

CLASSIFICATION DU VIVANT

- Écrit par Pascal DURIS et Pascal TASSY

- 7 202 mots

- 6 médias

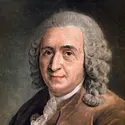

Créationniste et fixiste, Linné est convaincu que les espèces sont des réalités objectives existant dans la nature. Elles ont été créées par Dieu avec des caractères morphologiques permettant de les distinguer et donc de les classer. Aucune n'a disparu depuis le moment de la Création, mais aussi aucune... -

DARWINISME

- Écrit par Dominique GUILLO et Thierry HOQUET

- 5 497 mots

...caractériser le darwinisme est celle de la théorie de l'évolution ou de la transformation des espèces au fil du temps. Pris à ce niveau de généralité, le darwinisme revient simplement à rejeter le dogme de la création (créationnisme) et de la constance des espèces (fixisme). Darwin reconnaît sans difficulté... -

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (Le territoire et les hommes) - Religion

- Écrit par Sébastien FATH

- 3 481 mots

...le darwinisme se sont progressivement imposés à l'école publique, en dépit des contestations et les contre-attaques régulières des tenants du créationnisme, qui cherchent à remettre au goût du jour leur vision théocentrée de la biologie au travers des théories de l'Intelligent Design... - Afficher les 8 références

Voir aussi