- 1. Les origines de l'idée de croisade

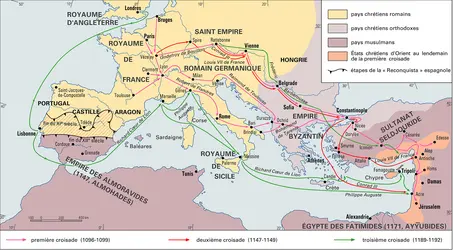

- 2. Le déroulement des croisades en Terre sainte

- 3. Signification religieuse des croisades

- 4. L'organisation des croisades

- 5. Les croisades non destinées à la Terre sainte

- 6. La survie des croisades contre l'Islam

- 7. Les conséquences des croisades

- 8. Bibliographie

CROISADES

Article modifié le

Le déroulement des croisades en Terre sainte

La première croisade

La première croisade, prêchée à Clermont par Urbain II lui-même, fut organisée par lui au cours d'un voyage dans le midi de la France. Son appel fut repris par de nombreux prédicateurs, parmi lesquels le célèbre Pierre l'Ermite, auquel la tradition postérieure attribua une part décisive dans la naissance de la croisade (c'est lui qui aurait révélé au pape les souffrances des chrétiens d'Orient). On composa une encyclique attribuée au pape Sergius IV, pour rappeler les profanations commises au début du siècle à Jérusalem par le khalife al-Hâkim. Le pape écrivit lui-même aux Bolonais et aux Flamands pour les inviter à se joindre à l'expédition, dont le départ fut fixé au 15 août 1096.

En fait, des bandes de pèlerins (la « croisade populaire ») se mirent en marche avant cette date. Mal équipées, sans vivres et sans argent, elles se livrèrent à des déprédations (notamment contre les juifs d'Allemagne), qui valurent à plusieurs d'entre elles d'être anéanties par les Hongrois. L'empereur byzantin cantonna les survivants sur la rive asiatique du Bosphore pour attendre les barons ; mais les pèlerins se firent massacrer par les Turcs.

Les quatre principales armées partirent, l'une de la France du Nord et de la Basse-Lorraine, sous les ordres de Godefroi de Bouillon ; la deuxième, de la France du Midi, sous la direction du comte de Toulouse, Raymond de Saint-Gilles, et du légat du pape, Adhémar de Monteil ; la troisième, d'Italie méridionale, sous le commandement du prince normand Bohémond ; la quatrième, de la France centrale, avec Étienne de Blois et Robert de Normandie. La première descendit le Danube ; la deuxième traversa la Lombardie, la Dalmatie et le nord de la Grèce ; la troisième gagna directement Durazzo par mer, comme la quatrième, qui était passée par Rome. Toutes firent leur jonction sur la terre d'Asie, après avoir séjourné à Constantinople (le séjour de Godefroi fut marqué par des incidents avec les Grecs).

Un traité passé avec Alexis Comnène stipulait la restitution à l'Empire byzantin des villes que les Turcs lui avaient enlevées : les croisés s'emparèrent de Nicée et la remirent aux Byzantins, ainsi que quelques autres places d'Asie Mineure. Ils bousculèrent l'armée turque à Dorylée et atteignirent la Syrie, où Édesse fut occupée (1097). Ils assiégèrent longuement Antioche et s'en emparèrent au moment même où une armée de secours, envoyée par le sultan seldjoukide allait arriver ; ils étaient bloqués dans Antioche, mais, au cours d'une sortie, parvinrent à écraser l'armée turque (1098). L'empereur n'était pas venu au secours des croisés ; Bohémond en tira argument pour s'établir lui-même à Antioche et ne pas remettre la ville aux Grecs. Les croisés se remirent en marche, assiégèrent Jérusalem et prirent la ville d'assaut ; après quoi, à la bataille d'Ascalon (1099), ils écrasèrent l'armée égyptienne, qui venait les attaquer.

De nouvelles armées (l'« arrière croisade ») s'étaient constituées en Allemagne, en Bourgogne, en Poitou et en Lombardie ; descendant le Danube, elles gagnèrent Constantinople. Mais elles furent anéanties au cours de la traversée de l'Asie Mineure et seuls quelques éléments parvinrent en Syrie (1101). En revanche, des contingents venus par mer – Génois, Pisans, Vénitiens, Norvégiens – arrivèrent sans encombre et aidèrent ceux des croisés qui s'étaient fixés en Terre sainte à occuper les villes de la côte.

Il semble que le pape Calixte II, dès 1120, ait envisagé d'organiser une nouvelle croisade pour secourir les « Latins » d'Orient très menacés par les Turcs. Son appel ne rencontra pas un grand succès ; mais, pendant tout le xiie siècle, des pèlerins allèrent, individuellement ou en groupe, accomplir le pèlerinage de Jérusalem et secourir les Latins.

La deuxième croisade

La deuxième croisade fut provoquée par la chute d'Édesse (1144), qui décida le pape Eugène III à proclamer la croisade en 1146. Saint Bernard prit une part prédominante à la prédication de cette croisade ; le roi Louis VII prit la croix à Vézelay, l'empereur Conrad III à Spire (1147). Leurs deux armées descendirent le Danube, atteignirent Constantinople où l'empereur grec, Manuel Comnène, les accueillit bien, mais en leur demandant de prendre les mêmes engagements que les croisés de 1096. Il avait lui-même conclu la paix avec les Turcs d'Asie Mineure. Ceux-ci refoulèrent l'armée de Conrad III après lui avoir fait subir de grosses pertes ; celle de Louis VII, qui suivait la côte, parvint à se frayer un chemin jusqu'à Attalia, où le roi put embarquer son corps de bataille pour Antioche, mais où les pèlerins restés en arrière eurent beaucoup à souffrir.

Au lieu de lutter, comme le demandait le prince d'Antioche, contre l'atabeg d'Alep qui avait pris Édesse, les deux souverains gagnèrent Jérusalem et mirent le siège devant Damas, mais en vain. Ils rentrèrent alors en Occident où l'échec de la croisade suscita de profonds remous. Toutefois, les croisés frisons et anglais, qui avaient suivi la route maritime, avaient aidé les Portugais à s'emparer de Lisbonne.

À partir de 1165, il devint évident que, sans l'arrivée de nouveaux secours, l'Orient latin ne pourrait supporter la pression de l'État musulman qui s'était constitué en Syrie et s'étendit bientôt à l' Égypte. Le pape Alexandre III lança alors des appels à la croisade, qui devaient être renouvelés par ses successeurs, mais avec un résultat très limité. Ce sont seulement la destruction de l'armée du roi de Jérusalem par Saladin et la chute de la Ville sainte (1187) qui, provoquant une émotion considérable en Occident, rendirent possible une nouvelle croisade.

La troisième croisade

Précédée d'une exhortation à la pénitence générale, la troisième croisade fut décidée, dès 1187, par le pape, et divers contingents se mirent immédiatement en route pour rejoindre les Latins d'Orient qui résistaient à Saladin. Trois souverains, l'empereur Frédéric Barberousse, les rois de France et d'Angleterre, rassemblèrent des armées importantes : le premier suivit la route du Danube, traversa l'Empire byzantin malgré l'opposition de l'empereur Isaac Ange, puis la Turquie, mais il se noya dans un fleuve de Cilicie et son armée se disloqua. Les deux autres prirent la route de mer, par la Sicile. Richard Cœur-de-Lion conquit Chypre au passage, puis vint s'associer au siège d' Acre établi par les autres croisés. Après la prise d'Acre et le départ de Philippe Auguste, il dirigea les opérations militaires, s'emparant de plusieurs places (Jaffa, Ascalon), mais sans oser marcher sur Jérusalem. Il imposa cependant à Saladin un traité par lequel le sultan renonçait à éliminer les colonies franques de Syrie (1192). C'est au retour de cette croisade que le roi d'Angleterre fut fait prisonnier par le duc d'Autriche.

L'empereur Henri VI, fils de Barberousse, devenu maître du royaume de Sicile, conçut le projet de reprendre la croisade à son compte, en imposant sa suzeraineté à l'empereur byzantin aussi bien qu'aux royaumes nouvellement institués de Chypre et d'Arménie. Ses troupes arrivèrent en Orient dès 1197 ; on reprit Beyrouth, mais la nouvelle de la mort de l'empereur amena la dislocation de la croisade (1198).

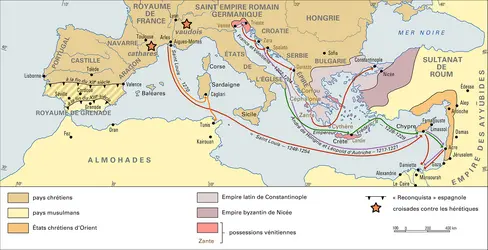

La quatrième croisade

Décidée, dès 1198, par le pape Innocent III, la quatrième croisade fut prêchée par le légat Pierre Capuano et Foulques de Neuilly : ce dernier obtint, au tournoi d'Écry, l'adhésion de la noblesse champenoise (1199). Mais la mort du comte de Champagne contraignit les croisés à prendre pour chef à sa place le marquis de Montferrat, Boniface ; ils traitèrent avec Venise pour équiper une flotte beaucoup trop importante au regard de l'argent dont ils disposaient. De ce fait, malgré l'interdiction du pape (1202), les croisés durent passer un nouveau traité avec Venise, qui obtint leur participation au siège de la ville dalmate de Zara, alors occupée par le roi de Hongrie. Puis le prétendant byzantin Alexis IV Ange, beau-frère du roi allemand Philippe de Souabe, gagna leur appui en échange de la promesse de subsides et de troupes dont ils avaient besoin pour leur expédition (celle-ci était en principe dirigée contre l'Égypte, pour obliger le sultan à évacuer la Terre sainte). Aussi, toujours en dépit des instructions pontificales, les croisés se portèrent sur Constantinople, où ils remirent sur le trône le père d'Alexis IV, Isaac (1203). Mais Alexis IV ne put tenir ses promesses et, lorsqu'il fut détrôné par Alexis V Murzuphle, les croisés, placés par cette révolution dans une situation très difficile, se décidèrent à prendre Constantinople. Après un siège assez bref, la ville fut prise d'assaut et pillée (12-13 avril 1204) et un Empire latin remplaça l'Empire byzantin. Mais le résultat de cette entreprise fut de détourner une partie des efforts de l'Occident vers Constantinople, et d'aggraver les difficultés entre Grecs et Latins, sans profit pour la Terre sainte, contrairement aux espoirs des premiers empereurs latins.

La cinquième croisade

Une cinquième croisade n'allait pas tarder à être organisée, toujours par les soins d'Innocent III. Elle fut précédée par un mouvement populaire, la croisade des enfants de 1212 ; des milliers de jeunes pèlerins allemands et français s'étaient mis en route pour la Terre sainte ; mais leur entreprise s'acheva misérablement dans les villes d'Italie et à Marseille. Innocent III chercha à convaincre le sultan d'Égypte de restituer Jérusalem aux chrétiens, de façon à établir la paix entre musulmans et chrétiens ; mais la construction d'une forteresse musulmane sur le mont Thabor, qui bloquait Acre, le décida à prêcher la croisade, qui fut organisée par le quatrième concile du Latran (1215). Les rois de Chypre et de Hongrie firent, en 1217, une expédition infructueuse contre le Thabor, et regagnèrent leurs royaumes. Le roi de Jérusalem, Jean de Brienne, en 1218, mena les croisés en Égypte et assiégea le port de Damiette, qui tomba en 1219. Le cardinal Pélage et de nombreux croisés s'établirent dans la ville, qui paraissait fournir une base d'opération en vue de la conquête de l'Égypte ; le roi Jean, pour sa part, considérait Damiette comme une monnaie d'échange contre l'ancien royaume de Jérusalem, et le sultan d'Égypte offrait de rétrocéder celui-ci aux croisés. Le point de vue de Pélage ayant triomphé, l'armée se mit en marche vers Le Caire, mais fut encerclée et n'obtint sa liberté qu'en renonçant à Damiette (1221).

La sixième croisade

L'échec de la cinquième croisade, qui avait soulevé de grands espoirs en Occident et chez les chrétiens d'Orient, n'empêcha pas la prédication d'une sixième croisade, lorsque l'empereur Frédéric II prit la croix, en 1223. L'empereur tarda à s'embarquer ; les croisés déjà arrivés en Orient, après avoir restauré quelques places fortes, commençaient à repartir pour l'Occident ; le pape Grégoire IX finit par excommunier Frédéric. Celui-ci avait cependant déjà entamé des négociations avec le sultan d'Égypte, profitant de ce que son mariage lui avait valu la couronne de Jérusalem. Il réussit à obtenir pacifiquement, au traité de Jaffa (1229), la cession de Jérusalem (où le Temple restait aux musulmans), de Bethléem et de Nazareth, ainsi que des routes menant aux villes saintes. Ce traité, mal accueilli en Occident et dans l'Orient latin, demeura en vigueur pendant une dizaine d'années.

En 1237, le pape Grégoire IX lança une nouvelle croisade, que dirigèrent le comte de Champagne, le duc de Bourgogne et Richard de Cornouailles. Cette « croisade des barons », après une première défaite à Gaza, reprit la tradition des négociations avec les princes musulmans, en exploitant leurs rivalités, et le comte Richard obtint la restitution d'une grande partie du royaume de Jérusalem (1239-1241), complétant ainsi l'œuvre de Frédéric II.

Les septième et huitième croisades

Toutefois, en 1244, un désastre survint en Terre sainte : la chute de Jérusalem et la destruction de l'armée franque par le sultan d'Égypte, contre lequel les Francs s'étaient alliés à celui de Damas. Le pape Innocent IV lança un appel pour une septième croisade, à laquelle adhérèrent le roi de France, celui de Norvège (qui ne partit pas), des barons anglais et le prince de Morée. Débarquant à Chypre en 1248, l'armée s'empara de Damiette en 1249 et entreprit la conquête de l'Égypte. L'échec de Mansourah fut suivi d'une retraite désastreuse au cours de laquelle Saint Louis fut capturé avec ses hommes (1250). Libéré moyennant une lourde rançon et l'abandon de Damiette, le roi séjourna plusieurs années en Terre sainte pour mettre en état de défense les territoires conservés par les Francs. Il négocia des trêves avec les princes musulmans avant de repartir pour la France (1254).

Mais l'œuvre de consolidation ainsi réalisée ayant été remise en question par les conquêtes du sultan Baïbars, à partir de 1263, le pape Urbain IV déclencha une huitième croisade, dont les départs s'échelonnèrent de 1265 à 1272. Les croisés se consacrèrent à aider les Francs d'Acre à défendre leurs dernières places. Saint Louis entreprit une expédition de vaste envergure, probablement dirigée contre l'Égypte, qui l'amena à assiéger Tunis : il mourut devant la place en 1270, et Édouard d'Angleterre s'estima heureux de pouvoir amener le sultan à accorder une nouvelle trêve aux Latins.

Le pape Grégoire X envisagea alors une nouvelle campagne, à laquelle il entendait associer les Mongols de Perse et l'empereur byzantin Michel Paléologue : cette croisade fut décidée par le second concile de Lyon, en 1274. Mais les intrigues de Charles d'Anjou, les atermoiements des princes et les lenteurs de la préparation firent qu'elle ne partit jamais. Une nouvelle menace, celle du sultan Qalaoun, qui s'empara de Tripoli en 1289, décida Nicolas IV à proclamer une autre croisade, qui ne réussit pas à sauver Acre, en 1291.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean RICHARD : doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de Dijon

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

ACRE ou AKKA, anc. SAINT-JEAN-D'ACRE

- Écrit par Robert MANTRAN

- 336 mots

Ville et port de Palestine, qui apparaît dans l'Ancien Testament sous le nom de ‘Acco et au temps des Ptolémées d'Égypte sous celui de Ptolemaïs, époque où elle connut une certaine prospérité. Conquise par les Arabes en 636, elle fut reconstruite peu après et son port réaménagé à la fin du ...

-

ADHÉMAR DE MONTEIL (mort en 1098)

- Écrit par Jean FAVIER

- 130 mots

Clerc d'origine noble, évêque du Puy (1087), pèlerin de Terre sainte, Adhémar de Monteil joua un rôle essentiel dans la préparation de la première croisade, grâce à la connaissance qu'il avait de la situation en Orient. Le pape Urbain II le nomma légat et lui confia la direction de l'entreprise, lui...

-

ALBIGEOIS (CROISADE CONTRE LES)

- Écrit par Jacques LE GOFF

- 4 153 mots

- 2 médias

Le terme « albigeois » a servi, dès le milieu du xiie siècle, à désigner les hérétiques du Languedoc, bien que l'Albigeois ne paraisse pas, aux yeux des historiens modernes (qui ont continué à user de cette appellation devenue traditionnelle), avoir été le principal foyer de l' ...

-

ALIÉNOR D'AQUITAINE (1122 env.-1204)

- Écrit par Jean FAVIER

- 506 mots

Fille de Guillaume X, duc d'Aquitaine. Duchesse à la mort de son père (1137), elle fut mariée dès son avènement au prince Louis, qui montait, deux semaines plus tard, sur le trône de France sous le nom de Louis VII. Le duché demeura cependant distinct du domaine royal. L'union était...

- Afficher les 72 références

Voir aussi

- ISLAM, histoire

- ÉTIENNE-HENRI (vers 1047-1102)

- ROBERT II COURTEHEUSE (1054 env.-1134) duc de Normandie (1087-1106)

- CHRÉTIENTÉ MÉDIÉVALE

- DÉCIME

- VŒU, religion

- SAINT-SÉPULCRE

- ÉGLISE & ÉTAT

- ÉGYPTE, histoire : de 639 à 1805

- SAINTE LIGUE (1333)

- SAINTE LIGUE (1511)

- SAINTE LIGUE (1571)

- PÈLERINAGES CHRÉTIENS

- GUERRE SAINTE