CYCLES BIOGÉOCHIMIQUES

Article modifié le

Le carbone

Le carbone (C) est un élément clé de la matière vivante, en raison de sa capacité à former de longues chaînes ou des anneaux moléculaires. Il possède un cycle complexe parce qu'il est présent dans toutes les formes vivantes et dans de nombreux composés inorganiques : on le trouve sous forme de carbone élémentaire (diamant, graphite ou forme amorphe), de composés organiques (plus d'un million de molécules différentes), de roches carbonatées dans la lithosphère, de composés inorganiques dissous dans l'océan et les eaux continentales (bicarbonates, carbonates, gaz carbonique) et de gaz présents à l'état de trace dans l'atmosphère (gaz carbonique, méthane, oxyde de carbone, hydrocarbures). La plupart de ces composés sont susceptibles de participer à des réactions chimiques très diverses. Les échelles de temps des processus mis en jeu varient de plusieurs millions d'années, pour ceux qui sont contrôlés par l'activité interne de la Terre, à quelques secondes, pour la photosynthèse ou pour les échanges gazeux air-mer.

Les réservoirs

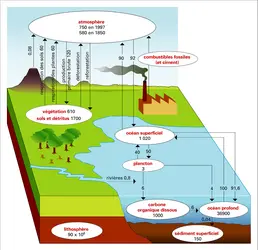

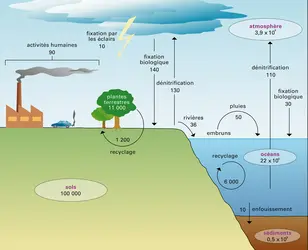

À l'époque préindustrielle, l'atmosphère contenait environ 580 milliards de tonnes de carbone (580 Gt C) sous forme de gaz carbonique (ou dioxyde de carbone, CO2) et 1,5 Gt C sous forme de méthane (CH4). Leurs teneurs étaient alors respectivement 280 ppm (cm3/m3 d'air) et 0,7 ppm. Elles ont augmenté en raison des activités humaines, atteignant 382 ppm et 2,15 ppm en 2006. L'oxydation, par les radicaux hydroxyles (OH), du méthane et des composés organiques émis par les forêts, ainsi que les combustions incomplètes conduisent à la formation d'oxyde de carbone (CO), dont la teneur varie entre 0,5 et 20 ppm selon les régions. Celui-ci sera finalement transformé à son tour en gaz carbonique par les radicaux OH, mais il réagira en même temps avec les oxydes d'azote, conduisant à la formation d'ozone (O3).

L'océan contient 36 900 Gt C sous la forme de carbone inorganique dissous, 1 000 Gt C de composés organiques à l'état dissous et 30 Gt C à l'état particulaire. Quant aux êtres vivants (algues, plancton, poissons), ils ne représentent que 3 Gt C, mais jouent un rôle considérable en pompant le gaz carbonique dissous grâce aux réactions de photosynthèse et en éliminant leurs déchets sous la forme de particules, qui chutent dans la colonne d'eau. La plus grande partie est oxydée par les bactéries, ce qui provoque un transfert net de CO2 de la surface vers les eaux profondes. Ainsi la teneur en CO2 de ces dernières dépasse-t-elle celle des eaux superficielles d'environ 10 p. 100. Seulement 1 p. 100 du carbone exporté en profondeur sera enfoui dans le sédiment. Ce mécanisme a été responsable de la formation de gisements pétroliers et de l'augmentation de la teneur en oxygène de l'air au cours des temps géologiques, le carbone enfoui n'étant plus susceptible d'être oxydé.

Les végétaux terrestres stockent environ 610 Gt C, essentiellement dans les forêts, les prairies ne constituant que 10 p. 100 de la biomasse. Les sols représentent un réservoir beaucoup plus important, voisin de 1 700 Gt C. Celui-ci est constitué d'une grande variété de composés dont certains (acides humiques, acides fulviques, etc.) ont une durée de vie de plusieurs millénaires.

La croûte terrestre contient 90 × 106 Gt C, dont les trois quarts sont sous forme de carbonates, le reste étant généralement sous des formes très dispersées (seules 10 000 Gt C constituent des réserves exploitables). Ce carbone a un temps de résidence de plusieurs millions d'années et ne participe pas aux échanges actifs existant entre l'atmosphère, l'océan et la biosphère.

Les échanges naturels entre les réservoirs

À l'échelle géologique, le carbone de la lithosphère est relâché par érosion. Il est transporté par les rivières jusqu'à l'océan, où il réside environ un million d'années avant d'être déposé dans les sédiments (coquilles calcaires d'algues ou d'animaux). Il rejoint ainsi la lithosphère, où il restera pendant environ cent millions d'années.

La teneur en CO2 de l'air dépend de la source volcanique et de la consommation par érosion des silicates. Un état d'équilibre est atteint lorsque la demande pour l'érosion chimique compense les émissions des volcans. Celles-ci ne dépendent que de l'activité tectonique de la planète, alors que l'érosion est plus intense lorsqu'il y a davantage de CO2 dans l'air. Tous les flux en jeu sont faibles, mais assez mal connus : le transport de carbone inorganique dissous est estimé à 0,45 Gt C par an, alors que les émissions volcaniques seraient voisines de 0,08 Gt C par an.

Par photosynthèse, la biosphère transforme le CO2 et l'eau en matières organiques avec dégagement d'oxygène, dont la molécule est constituée pour moitié de l'atome d'oxygène de la molécule d'eau et pour moitié d'un des deux atomes du CO2 (effet Dole). On appelle production primaire brute la quantité totale de carbone organique formée annuellement par assimilation de CO2. Celle des plantes terrestres est voisine de 120 Gt C par an. La moitié toutefois est consommée dans le même temps par la respiration des plantes, de sorte que la production primaire nette (quantité de matière organique formée en excès de la respiration) ne dépasse pas 60 Gt C. Celle-ci est compensée par la respiration des sols. Photosynthèse et respiration par les forêts sont responsables des variations saisonnières de la teneur en CO2 de l'air, celle-ci atteignant son minimum à la fin du printemps et son maximum à la fin de l'hiver. Une faible partie du carbone de la biosphère est injectée dans l'air sous forme de méthane (0,6 Gt C par an), lorsque règnent des conditions anaérobies (marais). L'océan absorbe chaque année 92 Gt C de CO2 atmosphérique dans les régions froides. Les eaux chaudes et les remontées d'eau profonde plus froide (upwelling) émettent 100 Gt C. La différence est compensée par l’absorption de CO2 de l'air par les algues qui assimilent 50 Gt C chaque année ; 40 Gt C sont rejetées par respiration, 6 Gt C sont éliminées sous forme de carbone organique dissous et 4 Gt C sont exportées sous forme de pelotes fécales. 90 p. 100 des particules sont oxydées dans les deux cents premiers mètres de la colonne d'eau et seulement 1 p. 100 atteindra le sédiment. Par ailleurs, l'océan et l'atmosphère échangent chaque année 60 Gt C par absorption préférentielle du CO2 de l'air dans les eaux froides et dégazage dans les eaux chaudes sursaturées (fig. 1).

La perturbation par les activités humaines

Les activités humaines ont profondément perturbé le cycle du carbone et l'équilibre des flux échangés entre les différents réservoirs. Depuis 1850, les émissions de CO2 augmentent à un rythme quasi exponentiel, qui ne s'est ralenti que pendant les périodes de récession économique.

Ce constat témoigne d'incidences considérables sur le comportement de la biosphère. La concentration atmosphérique de gaz carbonique continuera d'augmenter au cours des prochaines années et pourrait doubler au cours du xxie siècle. Même si les émissions de CO2 sont réduites, la teneur de l'atmosphère ne diminuera que très progressivement, parce que le transfert vers le puits ultime, les sédiments marins, est extrêmement lent.

De même, les émissions du méthane proviennent, pour les trois quarts, des activités humaines (fuites de gaz naturel, émissions par les rizières et les marécages, élevage de ruminants). Environ 10 p. 100 restent dans l'atmosphère, le reste étant éliminé par les composés actifs présents dans l'air, notamment les radicaux hydroxyles OH.

L'augmentation rapide de la teneur de l'atmosphère en ces deux principaux gaz à effet de serre conduit à un réchauffement climatique très largement démontré par le G.I.E.C. (Groupement intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat), et de nouveau en 2007 (cf. réchauffement climatique).

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Claude DUPLESSY : directeur de recherche au C.N.R.S., Centre des faibles radioactivités, Gif-sur-Yvette

Classification

Médias

Autres références

-

BACTÉRIES

- Écrit par Jean-Michel ALONSO , Jacques BEJOT et Patrick FORTERRE

- 11 055 mots

- 3 médias

Tous les éléments constitutifs de la matière vivante subissent une transformation cyclique, passant sans cesse de l'état minéral à l'état organique et vice versa. Grâce à l'énergie solaire, les plantes vertes, par assimilation chlorophyllienne, procèdent à « l'organisation » de la matière, autrement... -

BIOSPHÈRE

- Écrit par Paul DUVIGNEAUD , Maxime LAMOTTE et François RAMADE

- 3 432 mots

- 5 médias

...oxygène, hydrogène – peuvent être suivis et dosés dans le milieu ambiant, en dehors des organismes vivants. Ainsi peuvent être définis ce que l'on appelle des cycles biogéochimiques et par là précisées, à la fois qualitativement et quantitativement, les modalités du fonctionnement de la biosphère comme celles... -

ENVIRONNEMENT - Un enjeu planétaire

- Écrit par Jean-Paul DELÉAGE

- 2 014 mots

- 1 média

...terrestre, désastre que les biologistes désignent comme « la sixième extinction en masse » depuis l'apparition de la vie sur Terre. Elle bouleverse ainsi les cycles biogéochimiques avec l'entrée dans l'ère de l'« Anthropocène ». Paul J. Crutzen et Eugene F. Stoermer ont ainsi désigné (2000) l'époque géologique... -

MILIEU, écologie

- Écrit par Cesare F. SACCHI

- 7 832 mots

- 1 média

...indispensables à la vie des végétaux autotrophes, puis à celle des animaux puisqu'ils sont la source des éléments biogènes fondamentaux, phosphore et azote. Le cycle biogéochimique de l'azote est complexe, entraînant des réactions multiples d'oxydation et de réduction, car il fait partie des protides à l'état... - Afficher les 7 références

Voir aussi

- ANHYDRIDE SULFUREUX ou DIOXYDE DE SOUFRE

- TOXICITÉ

- SULFURES

- NITRATATION

- INDUSTRIELLE SOCIÉTÉ

- ÉQUILIBRES NATURELS

- GISEMENTS MÉTALLIFÈRES

- PLUIE

- EAU CYCLE DE L' ou CYCLE HYDROLOGIQUE

- ÉROSION & SÉDIMENTATION

- OXYDORÉDUCTION

- BIOMASSE

- VÉGÉTALE BIOLOGIE

- ORGANOMERCURIELS COMPOSÉS

- PHOSPHATES SÉDIMENTAIRES

- PHYTOPLANCTON

- ÉVAPORITES

- ÉLÉMENTS CHIMIQUES

- PHOSPHATES

- PROFONDEURS OCÉANIQUES, biologie

- OXYDES D'AZOTE

- AZOTE ORGANIQUE

- ÉROSION & SÉDIMENTATION CONTINENTALES

- EAU DE MER

- CARBONE CYCLE DU

- UPWELLING, océanographie

- AZOTE ATMOSPHÉRIQUE

- PHOSPHOLIPIDES

- CROÛTE TERRESTRE ou ÉCORCE TERRESTRE

- SOUFRE CYCLE DU

- AZOTE CYCLE DE L'

- DÉCOMPOSEURS, écologie

- PRODUCTION, écologie

- RESPIRATION

- ATMOSPHÈRE, chimie

- NITRIFICATION

- AÉROSOLS

- EFFET DE SERRE

- OXYGÈNE CYCLE DE L'

- PHOSPHORE CYCLE DU

- NITRATES

- ANTHROPISATION

- RÉSEAUX TROPHIQUES ou CHAÎNES ALIMENTAIRES, écologie

- PLUIES ACIDES

- VOLCANS

- ASSIMILATION, physiologie

- ÉROSION

- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

- CARBONIQUE GAZ ou DIOXYDE DE CARBONE