DÉCOLONISATION

Article modifié le

La décolonisation française

La décolonisation française commença pendant la Seconde Guerre mondiale, avec la fin des mandats de la S.D.N. sur les États du Levant ( Liban et Syrie). Les nationalistes arabes avaient cru obtenir satisfaction à la fin de 1936 par des accords conclus avec le gouvernement français, mais ceux-ci ne furent pas ratifiés par le Parlement. En mai 1941, lorsque Vichy admit le passage d'avions allemands au-dessus de la Syrie et l'aide militaire apportée au coup d'État irakien, les troupes britanniques accompagnées d’un contingent des Forces françaises libres pénétrèrent en Syrie. Le général de Gaulle fit annoncer le 8 juin 1941 l'indépendance accordée par la « France libre » aux deux États du Levant, conformément aux accords de 1936. Toutefois, les nationalistes revendiquaient le transfert immédiat et total des pouvoirs. Le refus brutal du nouveau commissaire français, qui fit arrêter le 10 novembre 1943 le président du Conseil libanais et dissoudre la Chambre, provoqua des troubles et justifia l'appui de la Grande-Bretagne aux exigences des Syriens et des Libanais. Le 22 décembre 1943, la France dut promettre le transfert de ses pouvoirs à dater du 1er janvier 1944. En 1945 cependant, le gouvernement syrien, craignant une reconquête, exigea l'évacuation des derniers soldats français et déclencha l’agitation dans tout le pays. À la suite de heurts entre les troupes françaises et la population syrienne, et d'un ultimatum britannique, la France dut céder le 8 juillet 1945. Finalement, un accord franco-britannique annonça le retrait total, en 1946, des troupes anglaises et françaises. La France s'était attiré l'hostilité de tous les nationalistes arabes, notamment ceux du Maghreb, orchestrée par la Ligue des nations arabes.

En Tunisie, le nationalisme s'était solidement implanté pendant l'entre-deux-guerres sous l'impulsion du parti du Destour (Dūstūr signifie constitution), puis du Néo-Destour. Pendant la guerre, le nationalisme fut incarné, dès juin 1942, par le bey Moncef. Sous l'accusation, fausse, d'avoir collaboré avec les Allemands, le « bey destourien » fut déposé par ordre du général Giraud en 1943. En novembre 1944, un Manifeste du Front tunisien se borna « vu les circonstances à réclamer l'autonomie intérieure de la nation ». Mais bientôt, le Néo-Destour de Habib Bourguiba et l'Union générale tunisienne du travail de Ferhat Hached réclamèrent de concert un statut d'État tunisien souverain à base démocratique.

Au Maroc s'était constitué, exalté par la présence américaine, un parti de l'indépendance, le Hizb al- Istiqlāl. Il publia, le 11 janvier 1944, un manifeste qui exigeait la fin du protectorat. L'arrestation des leaders de l'Istiqlāl provoqua de graves émeutes, qui furent réprimées par l'armée. Dès lors, malgré quelques timides réformes, le mouvement nationaliste s'étendit dans tous les milieux. Le sultan lui-même n'hésita pas, en avril 1947, lors d'un voyage triomphal au Maroc espagnol, à revendiquer l'appartenance du Maroc à la « nation arabe » que la Ligue arabe travaillait à reconstituer.

En Algérie, un groupe d'hommes politiques animé par Ferhat Abbas rédigea, dès février 1943, un Manifeste du peuple algérien qui demandait « la condamnation et l'abolition de la colonisation ». Un Addendum publié le 26 mai réclamait « la formation d'un État algérien doté d'une Constitution propre élaborée par une Assemblée élue au suffrage universel ». Malgré les réformes libérales accordées par le Comité français de libération nationale en 1944 (extension du collège électoral musulman à 1 600 000 Algériens, octroi de la citoyenneté avec maintien du statut personnel à quelque 65 000 personnes), les Algériens ne rêvaient plus que d'une prochaine indépendance. Le 8 mai 1945, des insurrections spontanées éclatèrent autour de Sétif et de Guelma ; elle furent brutalement réprimées. Le Parti du peuple algérien (P.P.A.), qui avait prévu de déclencher une insurrection générale, y renonça et affecta de voir dans la révolte locale du Constantinois « une répétition générale » de la guerre de libération.

En Indochine, l'annonce de la défaite française de 1940, suivie de l'arrivée de troupes japonaises, convainquit la plus grande partie des patriotes vietnamiens et cambodgiens qu'ils pourraient bientôt recouvrer leur indépendance. Les communistes vietnamiens avaient fondé une Ligue pour l'indépendance, le Viêt-minh, destinée à chasser « les fascistes français et japonais ». Le 9 mars 1945, les troupes japonaises liquidèrent les garnisons françaises et internèrent tous les Français. Les souverains des trois États d'Indochine acceptèrent de dénoncer les traités de protectorat et mirent en place des gouvernements nationaux. Mais les milices armées du Viêt-minh réussirent à s'emparer du pouvoir au Vietnam. Le 2 septembre 1945, le leader communiste Hô Chi Minh proclamait l'indépendance du Vietnam. Pour éviter d'entrer en guerre avec cet État révolutionnaire (la République démocratique du Vietnam) et avec les forces chinoises d'occupation au Tonkin, la France signa un accord avec la Chine le 28 février 1946, et le 6 mars avec le Vietnam. Elle reconnaissait ce dernier comme un État libre faisant partie de l'Union française. Conclu de part et d'autre sur des arrière-pensées, cet accord fut violé par les Français et par le Viêt-minh, malgré une tentative de modus vivendi. Le 19 décembre 1946, le Viêt-minh déclencha brusquement une offensive contre les Français de Hanoi suivie d'un ordre d'insurrection générale. Une guerre franco-vietnamienne avait commencé : elle devait durer sept ans et sept mois.

À Madagascar, royaume chrétien indépendant annexé par la France en août 1896, la domination française n'avait jamais été acceptée. En 1945, les militants nationalistes, les yeux tournés vers le Vietnam et l'Indonésie, revendiquèrent la restauration de la souveraineté malgache. Le 29 mars 1947, des insurgés déclenchèrent une série d'opérations simultanées et parvinrent peu à peu à dominer le sixième de la Grande Île. La répression militaire fut tardive, mais réussit à encercler les révoltés, presque dépourvus d'armes, dans la grande forêt orientale puis à les contraindre à la soumission en 1948. Cette révolte, qui avait sans doute été préparée par des sociétés secrètes, fut attribuée par celles-ci à une « provocation colonialiste » ; elle est aujourd'hui célébrée comme « une glorieuse insurrection patriotique ».

Confrontée à ces divers mouvements d'indépendance, la IVe République ne trouva pas de réponses institutionnelles adéquates. L' Union française, qui devait transformer l'Empire en une libre association de peuples, était une construction juridique conservatrice. Malgré son fédéralisme, l'autorité y demeurait entièrement entre les mains du gouvernement français. L'Assemblée de l'Union française, dépourvue de tout pouvoir, fut une structure vide. Le nouveau statut de l'Algérie de 1947, d'inspiration assimilationniste, était inadapté et ne fut d'ailleurs pas appliqué. L'échec prévisible de l'Union française fut consommé par l'issue désastreuse de la guerre d'Indochine.

Dans la Fédération indochinoise, la IVe République tarda à reconnaître la force du nationalisme vietnamien et la détermination totale de la république démocratique. Ce fut seulement en mars 1949 que la France transféra la Cochinchine à l'État associé du Vietnam présidé par l'ex-empereur Bao Dai. Mais celui-ci ne parvint pas à imposer son autorité, tandis que la république du Vietnam, forte des appuis soviétique et chinois, renforçait sans cesse son potentiel militaire. Bien qu'impopulaire en France, la guerre se prolongea en s'internationalisant. La France, soutenue par l'aide financière américaine, ne trouvait pas de sortie honorable. Il fallut la défaite de Diên Biên Phu, en mai 1954, pour mettre fin à la guerre. L'état-major français évaluait, à la fin de 1954, à 50 600 morts les pertes militaires du côté français, dont 25 000 « autochtones indochinois » et 13 818 Français.

Diên Biên Phu fut ressenti dans toute l'Afrique française comme le signal d'une nouvelle vague de décolonisation. Pourtant, le Maroc avait déjà montré, à l'issue d'une crise grave commencée en 1951, qu'il rejetait le protectorat français. Le résident, le général Juin, avait voulu intégrer le Maroc dans l'Union française contre la volonté du sultan et des nationalistes. Son successeur fit procéder à l'arrestation du souverain, en août 1953 et à son exil à Madagascar. Pour obtenir son retour, les Marocains recoururent au terrorisme, puis déclenchèrent un soulèvement local en août 1955, tandis que se constituait une armée dite de libération. Le gouvernement français se décida alors à rappeler le sultan et à négocier avec lui. L’accord du 2 mars 1956 confirma solennellement les engagements pris à La Celle-Saint-Cloud le 6 novembre 1955 : le Maroc redevenait un État indépendant.

En Tunisie, une semblable épreuve de force aboutit à des résultats identiques. La mise en résidence surveillée de Habib Bourguiba, le « ratissage militaire » du cap Bon, des tentatives vaines pour imposer une co-souveraineté provoquèrent l'intervention de groupes armés de fellagha. Mendès France promit alors l'autonomie interne à la Tunisie, ce qui fut réalisé par les accords du 21 avril 1955. L’accession à l'indépendance fut reconnu le 20 mars 1956.

En Algérie, la décolonisation n'intervint qu'après une longue guerre qui dura sept ans et cinq mois. Un Front de libération nationale (F.L.N.) était passé à l'action dès novembre 1954. Il mit peu à peu sur pied une petite armée qui atteignit 50 000 hommes en 1958 et parvint à survivre face à des forces françaises dix fois supérieures en nombre. La présence en Algérie d'une population de près de 1 million d'Européens empêchait la constitution d'un État algérien autonome au sein de l'Union française. Le général de Gaulle tenta vainement, pour y parvenir, de créer une Communauté contractuelle où l'Algérie aurait eu « une place de choix ». Mais les Français d'Algérie se refusèrent obstinément à toute évolution de l'« Algérie française » vers une « Algérie algérienne ». Le conflit algérien faillit même provoquer une guerre civile entre Français. Une organisation clandestine, dite de l'armée secrète (O.A.S.), s'efforça, en vain, d'obliger l'armée à se dresser contre de Gaulle pour empêcher toute négociation de paix. Les accords d'Évian (18 mars 1962) préparèrent le référendum d'autodétermination par lequel 99,5 p. 100 des Algériens choisirent l'indépendance.

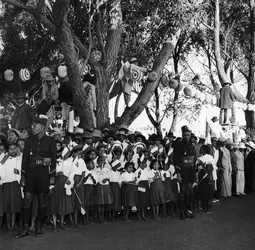

L'Afrique noire française et Madagascar connurent au contraire une décolonisation paisible. En 1958, de Gaulle offrit aux populations de choisir par référendum d'adhérer ou non à la nouvelle Communauté. À l'exception de la Guinée, tous les Africains et les Malgaches se prononcèrent le 28 septembre 1958 en faveur de ce Commonwealth français. Un an plus tard, le nouvel État fédéral du Mali (constitué par le Sénégal et le Soudan français) demanda l'indépendance totale. De Gaulle lui donna satisfaction : le Mali devint indépendant le 20 juin 1960, Madagascar le 26 juin. Au cours de cette même année, tous les autres États africains proclamèrent leur indépendance en accord avec la France. La Communauté éphémère avait fait place à un réseau de conventions bilatérales. La France, qui avait mené deux guerres de décolonisation, libéra simultanément, après autodétermination de leurs populations, quinze pays d'outre-mer en leur consentant durablement aide et coopération.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Charles-Robert AGERON : professeur émérite à l'université de Paris-XII-Val-de-Marne

Classification

Médias

Autres références

-

AFRIQUE (Histoire) - Les décolonisations

- Écrit par Marc MICHEL

- 12 429 mots

- 24 médias

Alors que s'achève la décolonisation en Asie à la fin des années 1940, le mouvement se déplace en Afrique, tout spécialement au Maghreb, en pleine ébullition. Il existe pourtant déjà un pays d'Afrique du Nord qui a obtenu son indépendance : la Libye. C'est un précédent et un exemple....

-

DÉCOLONISATION ET NON-ALIGNEMENT - (repères chronologiques)

- Écrit par Olivier COMPAGNON

- 262 mots

-

ABDALLAH ABDERAMANE AHMED (1919-1989)

- Écrit par Marie-Françoise ROMBI

- 977 mots

Premier chef d'État des Comores, Ahmed Abdallah est né le 12 juin 1919 sur la côte est de l'île d'Anjouan, dans l'aristocratie de Domoni, selon sa biographie officielle. Mais divers portraits du chef du Parti vert (de la couleur des bulletins de vote) le décrivent plutôt comme un paysan madré...

-

ABDELAZIZ MOHAMED (1947 ou 1948-2016)

- Écrit par Khadija MOHSEN-FINAN

- 771 mots

Président de la République arabe sahraouie démocratique pendant quarante ans, jusqu’à sa mort en mai 2016, Mohamed Abdelaziz, dirigeant du Front Polisario, avait succédé en 1976 au chef du mouvement indépendantiste El Ouali Moustapha Sayed.

Alors qu’ils sont tous deux étudiants à Rabat, au...

-

ACCULTURATION

- Écrit par Roger BASTIDE

- 8 306 mots

- 1 média

...commettent plus les erreurs du passé. La sociologie française ne s'intéressera au problème qu'après la Seconde Guerre mondiale, en relation avec la politique de décolonisation, dont elle n'est que le pressentiment ou le premier reflet. L'acculturation planifiée apparaît avec la formation d'États indépendants en... -

AFRIQUE-OCCIDENTALE FRANÇAISE (AOF)

- Écrit par Alfred FIERRO

- 825 mots

- 2 médias

Créée par un décret du 16 juin 1895, sous la direction d'un gouverneur général, l'Afrique-Occidentale française (A-OF) répond à la nécessité de coordonner sous une autorité unique la pénétration française à l'intérieur du continent africain. L'A-OF est, à l'origine, constituée des colonies...

- Afficher les 100 références

Voir aussi

- PORTUGAIS EMPIRE COLONIAL

- AFRO-ASIATISME

- DESTOUR & NÉO-DESTOUR

- RHODÉSIE DU SUD

- LIBÉRATION NATIONALE

- HOLLANDAIS EMPIRE COLONIAL

- GOLD COAST ou CÔTE-DE-L'OR

- ASIE DU SUD-EST

- PARTITION POLITIQUE

- VIÊT-MINH

- DIÊN BIÊN PHU (1954)

- COCHINCHINE

- NYASSALAND

- ISTIQLĀL ou ISTIKLAL

- AFRIQUE CENTRALE FÉDÉRATION D'

- SÉTIF MASSACRES DE (8 mai 1945)

- TANGANYIKA

- BELGIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- RHODÉSIE DU NORD

- INDE, histoire : l'époque coloniale

- INDE, histoire : de 1947 à nos jours

- MAROC, histoire jusqu'en 1956

- SYRIE, histoire, de 1941 à nos jours

- BRITANNIQUE EMPIRE, Asie

- BRITANNIQUE EMPIRE, Afrique

- AFRIQUE NOIRE, histoire, période coloniale

- AFRIQUE DU NORD, histoire, de 1880 à 1945

- SAREKAT ISLAM ou ASSOCIATION ISLAMIQUE, Indonésie

- UNION FRANÇAISE (1946-1958)

- CONGO BELGE