DÉSARMEMENT

Article modifié le

Le désarmement après la guerre froide

La fin de la guerre froide permettait d'espérer l'arrêt de la course aux armements et une avancée décisive du désarmement. La maîtrise des armements et le désarmement ont accompli des progrès en ce qui concerne les accords conclus et leur « mécanisme ». Mais ceux-ci ont été en permanence accompagnés d'éléments négatifs. Au début des années 2000, on peut craindre que soit ouverte une crise du désarmement et que commence une nouvelle course aux armements.

Une floraison d'accords limités suivie d'une tendance négative

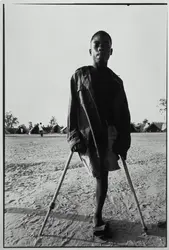

Le nombre des accords signés au cours de la première moitié de la décennie de 1990 aurait pu en effet rendre optimiste. La liste des accords qui cherchent à avoir une portée universelle s'est enrichie de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques en 1993, du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (T.I.C.E.N. ou, en anglais, C.T.B.T.) en 1996 et de la convention interdisant les mines antipersonnel en 1997. L'arrangement de Wassenaar (1995) sur le contrôle des exportations d'armes conventionnelles et de matériel à double usage vise à rassembler tous les pays fournisseurs. Enfin, en 1995, est intervenue la prorogation pour une durée indéfinie du traité de non-prolifération des armes nucléaires (T.N.P.), signé en 1968. Ce fut un des grands moments d'une décennie dominée par le problème de la prolifération depuis la découverte du programme irakien et la tentative de la Corée du Nord de se retirer du T.N.P.

Sur le plan régional, l'accord le plus marquant est le traité sur la réduction des forces conventionnelles en Europe (F.C.E.). Conclu en 1990, mais dès ce moment en décalage avec la situation de l'Europe de l'après-guerre froide, il a été adapté en 1999. L'Europe est aussi au cœur du traité « Ciel ouvert » (1992). Bien équipée en matière de mesures de confiance et de sécurité grâce aux travaux de la C.S.C.E., elle est à la pointe du désarmement. L'Amérique latine la suit de près. L'après-guerre froide a conforté le traité y établissant une zone exempte d'armes nucléaires (traité de 1967) et l'Organisation des États américains a adopté en 1997 une convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu et de munitions. L'effet « fin de la guerre froide » a aussi joué, à un degré moindre, en faveur de la zone exempte d'armes nucléaires du Pacifique Sud (traité de 1985). Il a surtout permis à deux nouvelles zones de ce type de voir le jour : le traité de Bangkok en décembre 1995 sur l'Asie du Sud-Est a précédé de peu le traité de Pelindaba sur l'Afrique (avril 1996).

À la suite du traité de Washington de 1987, les États-Unis et la Russie ont conclu les accords de réduction des armes stratégiques (Strategic Arms Reduction Talks) S.T.A.R.T. I en 1990 et S.T.A.R.T. II en 1993, d'où doit résulter une réduction très importante des arsenaux stratégiques des deux puissances.

Les limites des accords conclus au cours des années 1990 doivent cependant être soulignées. Ces accords sont souvent de grande portée mais presque toujours une remarque négative s'impose à leur propos. La convention sur les mines antipersonnel ne bénéficie pas de l'appui des principaux producteurs de ce type d'engins et elle n'a pas de mécanisme de vérification. La convention sur les armes chimiques compte bien parmi les parties les États-Unis et la Russie, mais il est douteux que les réductions prévues puissent être effectuées dans les délais. Le T.I.C.E.N. a été suivi des essais nucléaires indiens et pakistanais. Les réticences des États dotés d'armes nucléaires à l'égard des zones qui en sont exemptes se maintiennent. La version adaptée du traité F.C.E. n'est pas encore en vigueur. Les accords S.T.A.R.T. ont tous deux pris beaucoup de retard et les réductions prévues affecteront surtout des matériels dépassés. À aucun moment on n'a pu penser que les progrès du désarmement allaient être décisifs. Il y avait, en permanence, un élément de restriction.

Une tendance négative apparaît dans la seconde moitié de la décennie de 1990. Annoncée en 1997 par l'opposition de Washington à la convention sur les mines antipersonnel, elle se manifestera avec éclat en 1999, avec le refus de ratifier le T.I.C.E.N. En décembre 2001, elle conduit, malgré l'opposition persistante de la Russie et de la Chine, et les fortes réserves des alliés européens et japonais, à la décision de dénoncer le traité A.B.M. de 1972 interdisant les systèmes de défense antimissiles. Entre-temps, plusieurs autres épisodes négatifs sont intervenus : le refus, en juillet 2001, d'accepter le protocole visant à doter la convention sur l'interdiction des armes biologiques d'un instrument de vérification, puis l'opposition à l'adoption d'un document ambitieux sur le trafic des armes légères. Cette politique fera dire que les États-Unis « boudent » le désarmement et même qu'ils sont devenus des « tueurs » de traités.

Le mécanisme du désarmement : innovations et blocage

S'agissant de la délibération, de la négociation et de la mise en œuvre du désarmement, c'est-à-dire de son « mécanisme », l'après-guerre froide a permis d'assister à l'affirmation du rôle du Conseil de sécurité, décidant un désarmement partiel de l'Irak (résolution 687 de 1991), aux audaces de la Cour internationale de justice acceptant une demande d'avis de la part de l'Assemblée générale des Nations unies sur une question politiquement très sensible – « Est-il permis en droit international de recourir à la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires en toutes circonstances ? » – et y répondant d'une manière qui ne laisse à la dissuasion qu'une marge très étroite. On a aussi remarqué le rôle des organisations non gouvernementales et de la société civile à l'occasion de la conclusion de la convention d'interdiction des mines antipersonnel. Cependant, ici aussi, les limites de l'audace sont vite apparues. Ainsi, le Conseil de sécurité a été moins offensif à propos de la Corée du Nord et le processus de désarmement de l'Irak reste inachevé. Ces nouveautés reviendront peut-être au premier plan plus tard. Au début de la nouvelle décennie, l'attention se porte sur la Conférence du désarmement.

Le blocage de la Conférence du désarmement patronnée par l'O.N.U. à Genève depuis 1979 marque le début des années 2000. Après le succès de la convention d'interdiction des armes chimiques en 1993 et du traité T.I.C.E.N. en 1996, elle s'est enfoncée dans des difficultés croissantes. Cela est dû à l'augmentation du nombre de ses membres, ce qui est peu favorable à la négociation, à des divergences sur plusieurs questions majeures comme le désarmement nucléaire ou l'espace et au décalage grandissant entre la pression exercée en faveur du désarmement nucléaire et la capacité réduite de provoquer le désarmement à partir d'un organe qui fonctionne selon le principe du consensus. Depuis plusieurs années, la conférence du désarmement n'a plus rien négocié. Elle est même devenue incapable d'adopter un programme de travail. Elle est « hors jeu » et il n'est pas exclu que sa survie soit en cause.

Le désarmement est entré dans une passe difficile. Il est évident que l'on n'en finira pas prochainement avec l'arme nucléaire. On peut penser que le lancement du projet de défense antimissiles est le premier temps d'une nouvelle course aux armements et envisager que, par une réaction en chaîne, le club des puissances nucléaires soit rejoint bientôt par l'Iran, la Corée du Nord ou même le Japon. La déchéance du T.N.P. pourrait provoquer celle d'autres régimes multilatéraux. Cette évolution doit être inscrite au rang des possibilités, voire des probabilités. Mais elle n'est pas inévitable. Beaucoup dépendra de la configuration qui sera donnée au système de défense antimissiles et de l'évolution des relations avec la Russie et la Chine. Pour l'essentiel, l'avenir dépend des choix faits à Washington.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean François GUILHAUDIS : professeur à l'université Pierre-Mendès-France, Grenoble

- Serge SUR : professeur de droit public à l'université de Paris-II-Panthéon-Assas

Classification

Médias

Autres références

-

BEVAN ANEURIN (1897-1960)

- Écrit par Roland MARX

- 556 mots

- 1 média

L'un des plus importants chefs travaillistes britanniques entre 1930 et 1960, Aneurin Bevan fut l'un des plus fermes avocats d'une véritable socialisation de la Grande-Bretagne. Fils de mineur, il doit lui-même abandonner la mine, à cause d'une maladie des yeux. Adversaire virulent de la prudence...

-

BRZEZINSKI ZBIGNIEW (1928-2017)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 612 mots

- 1 média

Politologue américain, spécialiste des relations internationales des États-Unis, Zbigniew Brzezinski fut le conseiller à la sécurité nationale du président Jimmy Carter de 1977 à 1981.

Zbigniew Kazimierz Brzezinski est né le 28 mars 1928 à Varsovie (Pologne). Son père, membre éminent du...

-

CLAUSEWITZ KARL VON (1780-1831)

- Écrit par André GLUCKSMAN

- 4 636 mots

...La nécessité de se référer à l'épreuve de force pour l'emporter sur l'adversaire détermine le « but militaire » de la guerre : désarmer l'ennemi. « Le désarmement est par définition le but proprement dit des opérations de guerre. » La volonté stratégique de désarmer l'adversaire est celle qui parle... -

CORÉE DU NORD

- Écrit par Encyclopædia Universalis , Valérie GELÉZEAU et Jin-Mieung LI

- 8 978 mots

- 8 médias

...cela, Pyongyang adhère au Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) le 12 décembre 1985. Cette affaire, connue depuis 1987, rebondit en 1991. Afin de dénucléariser la péninsule, le Sud accepta le retrait des armes nucléaires américaines, lequel s'est discrètement achevé le 18 décembre 1991. Le 31, les... - Afficher les 24 références

Voir aussi

- SDN (Société des nations)

- POLITIQUE ET STRATÉGIE NUCLÉAIRES

- DISSUASION NUCLÉAIRE

- ESSAIS NUCLÉAIRES

- ARMEMENTS CONTRÔLE DES

- ABM (Anti-Ballistic Missiles) TRAITÉ

- EUROPE, politique et économie

- ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE (ADM)

- PACIFIQUE ÉQUILIBRE

- MINES ANTIPERSONNEL

- START (Strategic Arms Reduction Talks)

- PAIX, maintien de la paix et règlement des différends

- SALT (Strategic Arms Limitation Talks)

- AMÉRICANO-SOVIÉTIQUES RELATIONS

- CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES

- TNP (Traité de non-prolifération)

- IDS (initiative de défense stratégique) ou SDI