DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL Développement des pays du Sud

Article modifié le

Les variables clés du développement

Ces évolutions contrastées invitent à s'interroger sur les moteurs de la croissance économique et sur l'existence de politiques capables d'infléchir les trajectoires observées. Les théories de la croissance, qui se sont développées depuis la fin des années 1940, mettent en évidence le rôle de deux variables clés : la croissance démographique et l'épargne.

La croissance de la population est néfaste, car elle dilue les ressources, alors que l'épargne, permettant l'accumulation de capital matériel, est un élément indispensable du décollage économique. Le sous-développement peut alors être représenté comme une situation dans laquelle le taux d'épargne est insuffisant pour engendrer un investissement permettant d'augmenter la production, de façon à compenser la baisse de la production par tête liée à l'accroissement de la population.

La transition démographique

La transition démographique est, pour une population donnée, le passage d'une situation de mortalité et de natalité élevées à une situation de mortalité et de natalité basses. Ce passage s'étale sur plusieurs décennies et comprend deux phases. Tout d'abord, la baisse rapide de la mortalité, notamment infantile, entraîne une explosion de la croissance démographique et du nombre de bouches à nourrir par travailleur, ce que l'on appelle le ratio de dépendance. Ensuite, l'ajustement progressif de la fécondité à ces nouvelles conditions entraîne une baisse du ratio de dépendance, baisse mécaniquement favorable à la croissance économique.

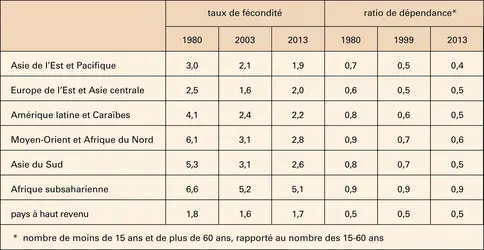

Les taux de fécondité ont baissé dans presque tous les pays du Sud depuis les années 1980, mais ils n'ont pas baissé au même rythme partout : l'Afrique subsaharienne est le sous-continent en développement où la transition est la plus tardive et la plus lente, tandis que l'Asie de l'Est est celui où celle-ci est la plus avancée.

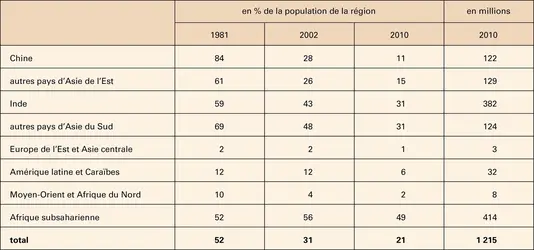

Certains pays comme la Chine, et dans une moindre mesure l'Inde, ont mis en place des politiques de population visant à accélérer l'achèvement d'une transition démographique. En Inde, la politique de planification familiale, mise en place sous Indira Gandhi au début des années 1970, n'a eu qu'un succès limité, alors que la politique autoritaire de l'enfant unique mise en œuvre par le gouvernement chinois, contestable sur le plan des libertés individuelles, a bien eu les effets escomptés, particulièrement en zone urbaine.

Transition démographique et croissance économique sont des phénomènes largement concomitants : le ralentissement de l'accroissement démographique peut faciliter la croissance, et réciproquement les nouvelles conditions de vie permises par la croissance favorisent la transition démographique. La relation entre population et croissance est reconnue comme plus complexe encore ; en particulier, la densité de population des territoires est réputée faciliter l'intensification des techniques de production et l'innovation.

L'accumulation du capital et l'épargne

Toutes les représentations classiques du développement économique, notamment celles qui ont été proposées par Ragnar Nurkse (1953), Walt Whitman Rostow (1959), Hollis Chenery (1960) comprennent une phase d'accumulation de richesses précédant le décollage. La question est alors de comprendre comment engendrer une épargne suffisante pour permettre cette accumulation primitive, source des premiers investissements et de gains de productivité qui, à leur tour, suscitent un surcroît d'épargne réinvesti. Les économies qui ont une capacité d'épargne trop faible n'entrent pas dans ce cercle vertueux et demeurent enfermées dans la pauvreté. L'idée d'un seuil minimal a suggéré la nécessité de politiques ayant pour rôle d'augmenter fortement et rapidement le stock d'épargne.

L'histoire du Japon de l'ère Meiji (1868-1912) est sans doute le plus bel exemple de réussite sur ce plan. En remplacement des droits féodaux qui prenaient la forme d'un prélèvement en nature de la moitié de la récolte, le gouvernement met en place à cette époque un impôt foncier correspondant à un tiers de la récolte et payable en argent. Entre 1868 et la fin du xixe siècle, ce nouvel impôt foncier représente 80 p. 100 des recettes fiscales du Japon. Il permet alors une forte accumulation de capital industriel. L'État crée des entreprises qu'il gère directement, puis, à partir de 1885, commence à vendre les entreprises rentables au secteur privé et à utiliser les ressources ainsi rendues disponibles pour en créer d'autres. Parallèlement, il intervient aussi pour aider les zones rurales : construction d'infrastructures et d'écoles primaires et professionnelles, vulgarisation de techniques agricoles, création de petites industries permettant de fixer la main-d'œuvre.

Cependant, prélever l'épargne de façon contraignante et l'investir ne suffit pas à garantir le développement. L'Inde et l'Algérie par exemple, qui, juste après leurs indépendances, avaient suivi l'exemple de Union soviétique en prélevant un impôt très élevé sur l'agriculture et en investissant dans l'industrie lourde, n'ont pas connu le même succès. Ces trajectoires diffèrent de celle du Japon par les choix d'investissement, la façon dont les bénéfices ont été redistribués dans la population, et notamment en direction des zones rurales pourvoyeuses d'épargne nationale.

Un accroissement massif de l'épargne disponible peut être obtenu différemment, grâce à l'aide extérieure, déversée en abondance dans une économie pour enclencher la croissance. Après la fin de la guerre de Corée, entre 1953 et 1962, l'aide extérieure reçue par la Corée du Sud a représenté environ 8 % du PIB du pays, soit les trois quarts des investissements réalisés. Elle couvrait encore un tiers des investissements pendant les dix années suivantes. Dans la seconde moitié du xxe siècle, le Japon et la Corée du Sud, mais aussi les autres « dragons » d'Asie du Sud-est (Taïwan, Hong Kong, Singapour), ont été caractérisés par des taux d'épargne des ménages extrêmement élevés (atteignant souvent plus de 30 %) au regard de l'expérience historique des autres pays. Plus récemment, la Chine se caractérise en 2012 par un taux d'épargne brut égal à 51 % ; par contraste, le taux d'épargne en Afrique s'élève à 18 %.

L'éducation

Jusque dans les années 1980, les modèles de croissance utilisés par les économistes (notamment Robert Solow, Prix Nobel d'économie en 1987) invoquaient un progrès technique dont la source était exogène, afin d'expliquer le maintien de la croissance économique à long terme. Dans ces modèles déjà, l'accroissement des compétences était de nature à soutenir la croissance en assurant au capital matériel une plus grande productivité. Les théories qui ont suivi, dites de la « croissance endogène », ont mis l'accent sur un effet plus ou moins diffus du niveau global d'éducation et de connaissances sur la croissance de longue période. Comme dans le cas de l'accumulation primitive en capital matériel, il est alors nécessaire d'atteindre un seuil minimal de « capital humain » (qui recouvre essentiellement l'éducation dans l'esprit de ces théories, mais peut aussi englober la santé) pour permettre le décollage, particulièrement aujourd'hui où les conditions de production sont différentes de celles du xixe siècle. Cette vision de la croissance suggère là aussi un rôle actif de la politique publique pour promouvoir l'éducation et la formation et encourager des investissements nationaux et étrangers dans des industries intensives en connaissances.

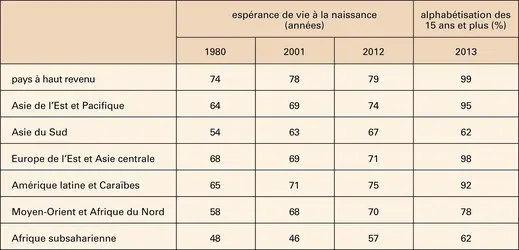

Le fait que, parmi les pays du Sud, les pays asiatiques furent ceux qui avaient les niveaux d'instruction les plus élevés dans les années 1950 souligne l'importance de l'éducation pour le décollage économique. Cependant, de nombreux pays ont depuis lors consenti de très importants efforts éducatifs sans en percevoir les dividendes en matière de croissance. De fait, les études empiriques peinent à démontrer l'existence d'une relation de causalité (Bils et Klenow, 2000 ; Cohen et Soto, 2001 ; Pritchett, 2001), car l'extension de l'éducation est également liée à d'autres facteurs : ancienneté et qualité des institutions étatiques, répartition équitable des ressources, savoir-faire agraires, etc. Conformément à ce qu'avait montré Theodore W. Schultz dans The Economic Value of Education (1963), il semble, au minimum, que l'éducation accroisse la capacité individuelle de s'adapter aux changements, et favorise de la sorte la durabilité de la croissance. La réussite de la diffusion des « révolutions vertes » en Asie et en Amérique centrale a ainsi été attribuée pour partie au fait que les populations rurales y sont en moyenne plus instruites qu'en Afrique.

Les institutions et la répartition des ressources

L'identification de ces trois ingrédients de la croissance – la transition démographique, l'accumulation d'épargne et l'accroissement du niveau d'éducation – n'a toutefois pas conduit à la découverte d'une recette miracle pour garantir croissance économique et développement. Ce qui semble avoir fonctionné dans certains pays, en Asie surtout, n'a pas pu être reproduit ailleurs, en Afrique notamment. Ces expériences historiques contrastées amènent à penser que l'environnement institutionnel forgé par l'histoire a un rôle essentiel pour assembler ces éléments de base en une combinaison effectivement porteuse de croissance. Le rôle des institutions est désormais largement reconnu, grâce notamment aux travaux de Douglas North (1990).

Pendant les années 1990, certains économistes (Stephen Knack et Philip Keefer, Andrei Shleifer et Robert W. Vishny...) ont pensé qu'on pouvait identifier là un ingrédient supplémentaire sous la forme d'une bonne « gouvernance » regroupant des institutions de marché libérales (notamment la libre concurrence), des droits de propriété bien définis, et un État intègre et réduit à ses fonctions de base (police, justice, collecte de l'impôt).

Néanmoins, un regard attentif porté sur les trajectoires des pays qui ont connu des phases de croissance rapide démontre que si la transformation des efforts d'épargne, d'éducation et de contrôle démographique en croissance économique dépend effectivement des institutions, celles qui permettent d'obtenir la bonne combinaison sont en réalité très variées : le Mexique et Taïwan, par exemple, ont bien peu de points communs institutionnels. Les conditions politiques qui favorisent l'émergence des bonnes combinaisons de politiques économiques au bon moment se logent dans des configurations institutionnelles qui sont le fruit d'évolutions historiques très diverses, marquées par l'histoire longue et, pour de nombreux pays, par l'héritage de la colonisation (voir les analyses de Daron Acemoğlu, Simon Johnson et James A. Robinson).

S'il est important d'insister sur le fait qu'il n'existe pas une recette toute faite qu'il suffirait d'appliquer pour enclencher le processus de développement, on peut néanmoins, souligner que l'une des conditions nécessaires à la croissance est une certaine dose d'égalité économique et politique, et qu'il faut pour cela des institutions productrices d'équité (soit directement, par le biais de procédure de redistribution du revenu, soit indirectement, par la scolarisation par exemple). L'exploitation de ressources naturelles abondantes peut, par exemple, se révéler une malédiction lorsque les bénéfices de l'extraction sont captés par un petit nombre et engendrent divers déséquilibres au sein de la société (comme en témoigne le cas du Nigeria, doté de ressources pétrolières très abondantes et aujourd'hui première économie du continent africain, mais affecté depuis les années 1990 par une crise politique et sociale qui le place en 2012 au 152e rang des pays du monde selon l'indicateur de développement humain, loin derrière le Ghana, 138e, dont le revenu par habitant est pourtant inférieur de près de 40 %). Plus généralement, l'accumulation d'épargne ne peut pas reposer durablement sur une grande bourgeoisie d'épargnants très riches ; de même, les gains de productivité liés à l'éducation ne peuvent pas reposer uniquement sur une élite éduquée séparée d'une population analphabète. Une stratégie de croissance portée uniquement par une oligarchie peut éventuellement réussir pendant quelques dizaines d'années, mais, à long terme, elle s'épuise ou alors débouche sur un conflit social rédhibitoire (cas de plusieurs pays latino-américains).

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Denis COGNEAU : chargé de recherche à l'Institut de recherche pour le développement et à D.I.A.L. (Développement, institutions et analyses à long terme), docteur en sciences économiques de l'École des hautes études en sciences sociales

- Philippe DE VREYER : professeur à l'université Paris-Dauphine, directeur de l'unité mixte de recherche DIAL

- Sylvie LAMBERT : chargée de recherche de première classe, Institut national de la recherche agronomique

Classification

Médias

Autres références

-

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, notion de

- Écrit par Emmanuelle BÉNICOURT

- 1 649 mots

La notion de développement économique a pris de l'importance au tournant de la Seconde Guerre mondiale, avec l'émergence de nouvelles nations issues de la décolonisation et la mise en place d'institutions multilatérales, comme l'O.N.U. et ses agences, le Fonds monétaire international...

-

ACEMOĞLU DARON (1967- )

- Écrit par Olivier MARTY

- 1 148 mots

- 1 média

C’est toutefois dans le champ de l’étude dudéveloppement qu’Acemoğlu sera le plus reconnu. Dans un article de 2001 coécrit avec Simon Johnson et James Robinson, il établit un lien entre la qualité des institutions et la prospérité à long terme des nations. L’étude défend l’idée que les institutions... -

AFRIQUE (Structure et milieu) - Géographie générale

- Écrit par Roland POURTIER

- 24 463 mots

- 27 médias

L’Afrique présente une grande diversité humaine et des niveaux dedéveloppement économique très inégaux. La diversité socio-économique du continent reflète, en premier lieu, celle des écosystèmes. Les sociétés rurales, encore très proches de la nature, vivent en symbiose avec des milieux... -

AGRICULTURE - Histoire des agricultures depuis le XXe siècle

- Écrit par Marcel MAZOYER et Laurence ROUDART

- 9 999 mots

- 2 médias

...hydraulique, à passer à deux, trois ou même quatre récoltes par an. La productivité de la terre (production à l'hectare) a ainsi été décuplée en certains lieux. Les techniques de la révolution verte étant intensives en travail, les emplois et les revenus agricoles ont beaucoup augmenté, créant un pouvoir d'achat... -

AMÉRIQUE LATINE, économie et société

- Écrit par Jacques BRASSEUL

- 13 727 mots

- 22 médias

...comme Douglass North (Prix Nobel en 1993) d'expliquer l'évolution divergente de l'Amérique latine et de l'Amérique anglo-saxonne depuis leur découverte. Pourquoi ces deux parties du continent qui ont une histoire proche, découvertes et peuplées par des Européens à partir de 1492, sont-elles si différentes,... - Afficher les 82 références

Voir aussi

- CAPITAL HUMAIN

- TIERS MONDE

- EUROPE, histoire

- CAPITAL ACCUMULATION DU

- RÉGULATION DES NAISSANCES

- PRÉDATRICE ÉCONOMIE

- INDICATEUR, économie

- FÉCONDITÉ, démographie

- ASIE DU SUD-EST

- PAUVRETÉ

- MODÈLES ET MODÉLISATION, économie

- PAYS EN DÉVELOPPEMENT (PED)

- INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES

- OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT

- RATIO DE DÉPENDANCE

- AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT (APD)

- CHINE, économie

- SANTÉ DANS LE MONDE

- SOUS-DÉVELOPPEMENT

- CROISSANCE ÉCONOMIQUE

- JAPON, économie

- JAPON, histoire, de l'ère Meiji à 1946

- AIDE ÉCONOMIQUE

- AFRIQUE NOIRE, histoire, des indépendances à nos jours

- SCOLARITÉ

- ESPÉRANCE DE VIE

- NORD-SUD RELATIONS

- COMMERCE EXTÉRIEUR POLITIQUE DU

- CAD (Comité d'aide au développement)

- ENSEIGNEMENT

- ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT

- POLITIQUE FISCALE

- HISTOIRE ÉCONOMIQUE

- RELATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES

- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE