DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL Histoire

Article modifié le

Le développement de l'Occident, ses composantes et ses conséquences

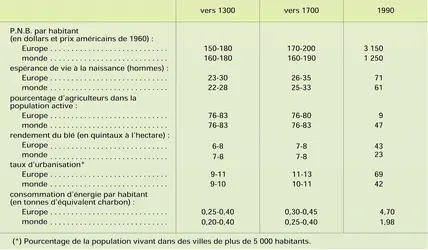

Les premières études sur le développement économique datent de la révolution industrielle. Celle-ci constitue une rupture majeure dans l'histoire économique de l'humanité. Le niveau de vie moyen, qui avait doublé en Europe entre la période néolithique et le xviie siècle, a été multiplié par quinze entre 1700 et 1990. Cette évolution correspond à des taux de croissance moyens respectifs de 0,01 et 1 p. 100. Pour comprendre l'accélération du changement, il suffit de rapprocher quelques chiffres aux dates de 1990, 1700 et 1300, cette dernière marquant l'apogée économique du Moyen Âge.

La comparaison des évolutions entre le xiiie et le xviie siècle, puis entre le xviie et la fin du xxe, prouve la rupture introduite par la révolution industrielle. Césure dans le niveau de revenu par tête, qui se traduit par une espérance moyenne de vie plus que doublée en trois siècles. Mais, également, bouleversements dans les structures sociales, qu'illustrent deux indicateurs : le pourcentage d'agriculteurs dans la population active et le taux d'urbanisation. Vers 1700, trois actifs sur quatre travaillaient dans l'agriculture en Europe, aujourd'hui moins d'un sur dix. Parallèlement, un peu plus de 10 p. 100 de la population vivait dans les villes, alors que le pourcentage approche actuellement 70.

Un processus structurel

Ces quelques données indiquent les bouleversements introduits par la révolution industrielle, et on comprend mieux, à leur lecture, en quoi le développement est un processus structurel. L'analyse des facteurs du développement des pays européens a été l'objet de controverses au sein des spécialistes des sciences sociales. Il semble qu'aujourd'hui un consensus se soit établi sur les principaux caractères de ce processus historique commencé en Angleterre. Il est utile de les énoncer, car leur méconnaissance peut provoquer une méprise quant aux conditions d'une stratégie de développement.

La première composante de la révolution industrielle a été une révolution agricole. L'Angleterre du xviiie siècle a su mettre au point une rotation des cultures, la sélection des semences et du bétail, et la complémentarité de l'élevage et des cultures céréalières. Ces progrès techniques se sont accompagnés d'une amélioration de l'outillage. Ils ont été réalisés dans le cadre d'une structure foncière de grandes exploitations aptes à dégager des surplus. La révolution agricole a favorisé la révolution industrielle proprement dite, en procurant une alimentation, une main-d'œuvre, des débouchés et un financement. Une partie des rentes dégagées dans le secteur agricole a alimenté le capital nécessaire à l'industrie, en particulier dans le secteur textile. Grâce aux transformations de l'agriculture, les pays européens ont pu surmonter la barrière alimentaire qui avait entravé leur développement dans les siècles précédents.

La deuxième composante de la révolution industrielle est une grappe d'innovations qui fut le fait d'artisans et non d'ingénieurs. Parmi ces innovations, il faut citer la mécanisation de la filature, le remplacement du charbon de bois par la houille dans la production de fonte et la machine à vapeur. Il faut noter à ce propos que le niveau des techniques utilisées n'exigeait pas de formation spécifique, d'où leur diffusion rapide à partir de l'Angleterre dans le reste de l'Europe. L'exigence de qualification de la main-d'œuvre n'apparaît que dans la seconde moitié du xixe siècle. Les États mettent alors en place un système de scolarité obligatoire.

La troisième composante de cette révolution industrielle est une profonde évolution du secteur des transports. Certains historiens ont pu affirmer que l'Angleterre connut à cette époque une révolution des canaux puis du rail, tant les deux moyens de communication ont joué un rôle important dans la constitution du marché national.

Enfin, il ne faut pas sous-estimer le rôle du secteur financier. En Angleterre, en France, en Allemagne, le secteur bancaire a su accompagner les mutations de l'économie réelle en créant une banque centrale, prêteur en dernier ressort qui émet la monnaie fiduciaire, en définissant les moyens de la politique monétaire et en développant l'usage du papier commercial et du crédit.

La révolution agricole a donc permis la révolution industrielle. Elle a permis également la révolution démographique en Europe. En deux siècles (1700-1900), la population du continent (moins la Russie) est passée d'environ 100 millions à 285 millions d'habitants, alors que les historiens l'estiment, pour l'an 1300, à 75 millions d'habitants. L'accroissement est le résultat d'une baisse du taux de mortalité dû, dans un premier temps, à l'amélioration des conditions de vie. Les progrès médicaux n'interviennent dans cette chute de la mortalité qu'au cours du xixe siècle. La révolution démographique a alimenté à son tour la révolution industrielle en accroissant la quantité de main-d'œuvre. Le travail des enfants et des femmes joue ici un rôle essentiel, faisant payer à ces composantes de la population active un lourd tribut jusqu'à l'application des premières lois sociales, au milieu du xixe siècle.

À partir du début du xixe siècle, la production industrielle connaît des phases d'expansion et de dépression que certains auteurs interprètent comme les prémices d'un arrêt du développement économique, soit en raison de la baisse des rendements agricoles comme dans les travaux de Ricardo, soit à cause du manque de débouchés que Malthus fut le premier à concevoir. Si la tendance cyclique des économies industrielles s'est confirmée depuis 1850, les prévisions pessimistes sur l'arrêt du développement économique en Europe ont, à ce jour, toujours été démenties. À la suite de l'Angleterre, la France, la Belgique, la Suisse et les États-Unis vont connaître un processus de développement dès le début du xixe siècle. Autour des années 1830-1880, c'est le cas de l'Allemagne et de l'Europe centrale. À la fin du siècle, la révolution industrielle s'étend au reste de l'Europe, en particulier à la Russie. Ce pays n'est pas une puissance industrielle négligeable à la veille de la Première Guerre mondiale, bien que son développement soit entravé par l'insuffisante productivité de son agriculture. Le dernier pays à prendre le train du développement au xixe siècle est le Japon, grâce à une forte intervention de l'État.

La diffusion rapide de la révolution industrielle a été favorisée par plusieurs facteurs qui n'existent plus aujourd'hui. La simplicité technique permettait la conception d'un outil industriel par l'imitation des machines existantes. Autre facteur déterminant, l'importance des coûts de transport et des tarifs douaniers a favorisé la rentabilité des industries dans l'enfance. Enfin, il faut citer le système monétaire international d'étalon-or, qui évitait une concurrence sauvage des monnaies et permettait l'établissement de prix internationaux équitables.

S'il n'a jamais été remis en cause malgré les crises économiques, le processus de développement commencé au xviiie siècle a connu cependant de profondes mutations. La première a eu lieu à la fin du xixe siècle et se caractérise par l'émergence des industries chimiques et électriques. La deuxième mutation, qui intervient entre les deux guerres mondiales, est marquée par la domination de l'économie américaine tant du point de vue des techniques de production que du point de vue du mode de consommation. La dernière en date, qui a débuté dans les années 1970, provoque une nouvelle transformation des techniques de production et de distribution, associée à la prépondérance du secteur tertiaire. Comme toutes les crises qui l'ont précédée, elle a eu pour corrolaire un chômage structurel important : 10 millions de chômeurs en Amérique du Nord, au début des années 1990, 17 millions en Europe et un total de 30 millions pour le monde développé, soit le chiffre le plus élevé depuis les années 1930. Le chômage structurel s'accompagne d'une baisse de la part relative de l'emploi industriel. On assiste à une augmentation du nombre des cadres et des employés au détriment de celui des ouvriers. La croissance des années 1950 à 1990 à eu également pour résultat une diminution des écarts de développement entre les pays à revenu élevé, c'est-à-dire, selon la définition de la Banque mondiale, les pays qui avaient à l'époque un revenu national brut (R.N.B.) par habitant supérieur à 7 620 dollars. Ainsi l'Irlande, premier pays qui accède à la catégorie, a-t-elle alors un R.N.B. par habitant 3,4 fois inférieur à celui de la Suisse, pays le plus riche, mais 95 fois supérieur à celui des plus pauvres de la planète : Mozambique, Tanzanie et Somalie. Ce dernier chiffre pose le problème de l'écart qui s'accroît entre le monde développé et certains pays du Tiers Monde. Avant de l'aborder, il est utile de s'attarder sur les principales conséquences du développement économique de l'Occident sur les rapports Nord-Sud, c'est-à-dire sur la colonisation.

Développement et colonisation

Quelle est, jusqu'à la révolution industrielle, la situation des divers continents du point de vue du développement économique ? L'Europe connaît une civilisation ouverte sur l'extérieur, avec un éventail de techniques mises au point à la fin du Moyen Âge comme la métallurgie, les armes à feu ou l'imprimerie, la verrerie ou la navigation. Elle possède des sources d'énergie importantes compte tenu de son niveau de développement. Coupée de l'Asie par l'Empire ottoman, elle a cherché à ouvrir des routes commerciales vers l'ouest, en contournant l'Afrique ou en direction de l'Amérique. Elle a ainsi conquis des territoires importants en Amérique du Nord et du Sud. L'Afrique est coupée en deux, du point de vue de son développement, par le Sahara. Le Nord est sous la domination de l'Empire ottoman. Son niveau technique et économique est équivalent à celui de l'Europe. Au sud, l'Afrique noire fait cohabiter des civilisations primitives avec des sociétés au niveau technique plus avancé, proche de celui du Moyen Âge européen. Elle est déjà soumise à la saignée qui résulte du trafic d'esclaves en direction de l'Amérique et du Moyen-Orient (globalement 25 millions de personnes). Le Moyen-Orient est dominé par l'Empire turc. Il est aussi puissant militairement que l'Europe, et connaît un développement économique et technique comparable. L'Asie est un continent quatre fois plus peuplé que l'Europe, où prédomine, en moyenne, une civilisation plus avancée techniquement et économiquement que dans le reste du monde. A. Pacey, dans Technology in World Civilization. A Thousand Year History (1990), écrit que, « en 1100, la Chine était sans doute la région la plus avancée dans le monde du point de vue de la technologie et particulièrement en ce qui concerne l'utilisation du coke (dans la fusion du fer), les canaux et l'équipement agricole. La mise au point des ponts et des machines textiles se développe également rapidement. Dans la Chine du xie siècle, il y avait dans tous ces domaines une utilisation de techniques qui ne furent égalées en Europe qu'après 1700 ». L'Amérique, enfin, est déjà colonisée dans le Centre et le Sud. Cette colonisation a conduit à la fin des civilisations avancées, mais qui ne possédaient ni métallurgie du fer, ni armes à feu, ni cavalerie. Elle a eu pour conséquence l'effondrement de la population indienne, décimée par les massacres et les épidémies. L'Amérique du Nord n'est conquise que sur ses franges est et ouest. Sa population est peu nombreuse (de 1 à 2 millions d'habitants). Au total, si l'on met à part le cas de l'Afrique subsaharienne, les continents, à la fin du xviie siècle, ne présentent pas en moyenne de grandes différences du point de vue du développement économique.

Deux siècles plus tard, la situation a radicalement changé. L'Europe et les pays à peuplement européen, auxquels il faut ajouter le Japon, ont pris le train du développement. Les autres pays sont le plus souvent colonisés ou marginalisés. La conquête de l' Inde par les Anglais, dans la seconde moitié du xixe siècle, et la conférence de Berlin (1885), qui définit le partage de l'Afrique noire entre les puissances européennes, sont deux temps importants d'un processus de colonisation qui va créer un fossé considérable entre les pays conquis et les conquérants.

De ce point de vue, la révolution industrielle contribue à creuser l'écart de trois façons. En premier lieu, la supériorité économique et militaire de l'Europe rend vaine toute résistance, ainsi que le prouve la mise au pas d'une puissance comme la Chine, au milieu du xixe siècle. En deuxième lieu, la révolution industrielle va donner à la Grande-Bretagne et à la France les moyens d'exporter leurs produits manufacturés au moindre coût et d'annihiler le secteur secondaire des pays colonisés. L'exemple classique est celui de l'Inde qui, d'exportateur net, devient importateur net de produits textiles pour 0,8 million de yards dès 1814 et 2 050 millions en 1890. Le secteur manufacturier des pays colonisés va ainsi cumuler trois handicaps insurmontables : une productivité plus faible du travail ; la baisse des frais de transport liée aux progrès des chemins de fer et de la navigation à vapeur ; l'absence de droits de douane, imposée par les pays colonisateurs. Le processus sera le même dans l'Empire ottoman et en Amérique latine, où la production locale cédera la place aux produits britanniques. Un troisième élément contribue au sous-développement des pays colonisés : la spécialisation de leur secteur primaire dans les cultures d'exportation et les mines. Les cultures d'exportation (café, cacao, canne à sucre, caoutchouc) vont contribuer à la désaffection pour les cultures vivrières et empêcher une révolution agricole semblable à celle qui a caractérisé l'Europe aux xviiie et xixe siècles. Elles vont permettre, comme les mines, l'exportation des profits et, de ce fait, n'exerceront pas d'effet d'entraînement sur la croissance des autres activités économiques locales.

Du point de vue du développement économique, le bilan de la colonisation est donc négatif. La conclusion est renforcée par deux observations : le peu d'intérêt que vont porter les puissances colonisatrices à la formation de la main-d'œuvre autochtone et l'impact des mesures sanitaires, en principe positives, prises par les administrations coloniales. Ces mesures vont susciter une révolution démographique, source d'un grave déséquilibre dans les pays dominés.

L'impact de la colonisation sur le développement des métropoles est, quant à lui, un sujet discuté. Les auteurs marxistes (Lénine, Rosa Luxemburg) ont vu dans ce processus un facteur clé de l'expansion des pays occidentaux. L'affirmation est remise en cause par l'observation historique. La colonisation est un phénomène postérieur aux révolutions industrielles anglaise et française. Un second argument fait douter de l'apport de la colonisation au développement. Il s'agit de l'observation des taux de croissance au cours du xixe siècle. Ces derniers sont, en moyenne, plus faibles dans les pays coloniaux (France, Angleterre, Pays-Bas, Espagne, Portugal) que dans les autres pays occidentaux : Allemagne, États-Unis, Suède, Suisse. La remarque est également vraie pour le xxe siècle jusqu'en 1950. Une telle différence conduit à une interrogation sur l'apport macroéconomique des politiques coloniales aux métropoles. En termes de développement, ces politiques ont plus nui aux pays colonisés qu'elles n'ont apporté aux pays colonisateurs.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Jacques FRIBOULET : professeur d'économie à l'université de Fribourg (Suisse)

Classification

Médias

Autres références

-

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, notion de

- Écrit par Emmanuelle BÉNICOURT

- 1 649 mots

La notion de développement économique a pris de l'importance au tournant de la Seconde Guerre mondiale, avec l'émergence de nouvelles nations issues de la décolonisation et la mise en place d'institutions multilatérales, comme l'O.N.U. et ses agences, le Fonds monétaire international...

-

ACEMOĞLU DARON (1967- )

- Écrit par Olivier MARTY

- 1 148 mots

- 1 média

C’est toutefois dans le champ de l’étude dudéveloppement qu’Acemoğlu sera le plus reconnu. Dans un article de 2001 coécrit avec Simon Johnson et James Robinson, il établit un lien entre la qualité des institutions et la prospérité à long terme des nations. L’étude défend l’idée que les institutions... -

AFRIQUE (Structure et milieu) - Géographie générale

- Écrit par Roland POURTIER

- 24 463 mots

- 27 médias

L’Afrique présente une grande diversité humaine et des niveaux dedéveloppement économique très inégaux. La diversité socio-économique du continent reflète, en premier lieu, celle des écosystèmes. Les sociétés rurales, encore très proches de la nature, vivent en symbiose avec des milieux... -

AGRICULTURE - Histoire des agricultures depuis le XXe siècle

- Écrit par Marcel MAZOYER et Laurence ROUDART

- 9 999 mots

- 2 médias

...hydraulique, à passer à deux, trois ou même quatre récoltes par an. La productivité de la terre (production à l'hectare) a ainsi été décuplée en certains lieux. Les techniques de la révolution verte étant intensives en travail, les emplois et les revenus agricoles ont beaucoup augmenté, créant un pouvoir d'achat... -

AMÉRIQUE LATINE, économie et société

- Écrit par Jacques BRASSEUL

- 13 727 mots

- 22 médias

...comme Douglass North (Prix Nobel en 1993) d'expliquer l'évolution divergente de l'Amérique latine et de l'Amérique anglo-saxonne depuis leur découverte. Pourquoi ces deux parties du continent qui ont une histoire proche, découvertes et peuplées par des Européens à partir de 1492, sont-elles si différentes,... - Afficher les 82 références

Voir aussi

- TIERS MONDE

- EUROPE, histoire

- ÉCONOMIE DE MARCHÉ

- DOUANIÈRE POLITIQUE

- AJUSTEMENT STRUCTUREL

- PRODUIT NATIONAL BRUT (PNB)

- INDICATEUR, économie

- NIVEAU DE VIE

- DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE

- MANUFACTURIÈRE PRODUCTION

- PAYS EN DÉVELOPPEMENT (PED)

- AFRIQUE, économie

- CHINE, histoire : l'Empire, des Qin aux Yuan (1280)

- RÉVOLUTION VERTE

- SOUS-DÉVELOPPEMENT

- POLITIQUE ÉCONOMIQUE

- INDE, histoire : l'époque coloniale

- CROISSANCE ÉCONOMIQUE

- BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION & LE DÉVELOPPEMENT (BIRD)

- EXPORTATIONS

- AIDE ÉCONOMIQUE

- URBANISATION

- DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE

- AFRIQUE NOIRE, histoire précoloniale

- TIERS MONDE ÉCONOMIE DU

- NORD-SUD RELATIONS

- ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT

- PENSÉE ÉCONOMIQUE HISTOIRE DE LA

- HISTOIRE ÉCONOMIQUE

- PROGRÈS ÉCONOMIQUE

- INNOVATION TECHNOLOGIQUE